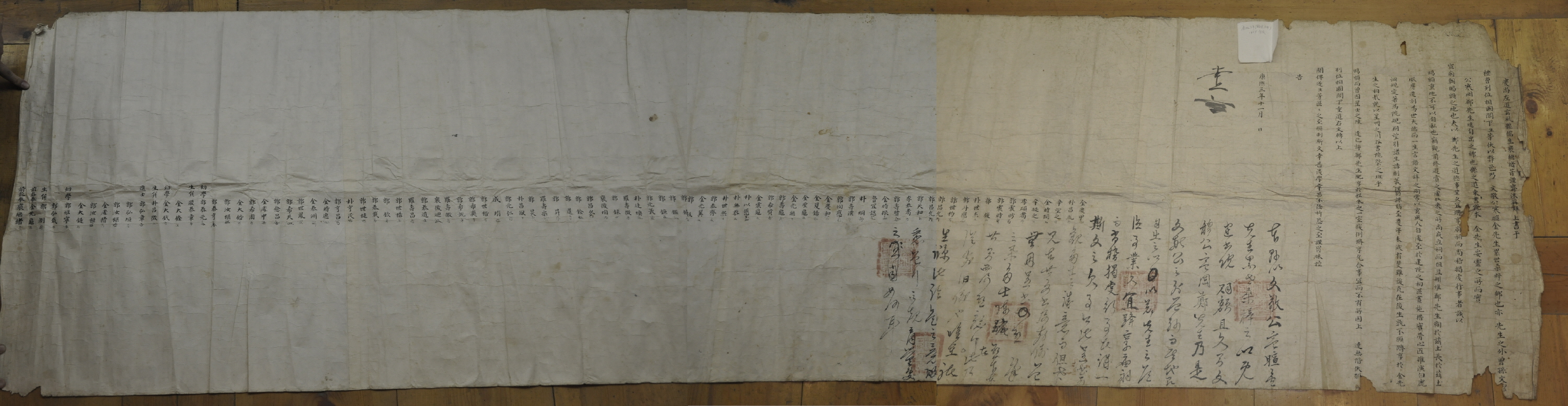

1664년 10월 慶尙左道 玄風縣 儒生인 前 參奉 裵繼緖 외 89인이 道東書院에 鄭逑를 追享해 줄 것을 청원하기 위하여 禮曹에 올린 上書

자료의 내용

1664년 10월 慶尙左道 玄風縣의 儒生인 前 參奉 裵繼緖 외 89인이 禮曹에 올린 上書다. 상서에는 鄭逑의 道東書院 追享이 청원되어 있다. 상서는 본문, 청원자의 성명, 예조의 題辭 순으로 구성되어 있는데, 청원자 90인의 성명 아래에는 모두 署押이 확인된다.

본문에서는 먼저 현풍현과 先賢들과의 연고를 언급해 놓았다. 이에 따르면 현풍현은 文敬公 金宏弼의 ‘桑梓之鄕’이며, 文穆公 정구의 ‘自出之鄕’이라고 하였다. 현풍현에는 여러 해 동안 김굉필을 제향한 도동서원이 소재하고 있었으며, 도동서원 인근에는 김굉필의 묘소가 위치해 있기 때문이다. 또한 정구는 김굉필의 外曾孫으로 그의 할아버지 鄭應祥은 김굉필의 제자이자 사위였다. 이러한 인연으로 정구의 아버지 鄭恩中은 도동서원 인근의 瑞興金氏 세거지인 率禮村에 거주한 적이 있었다. 이어 상서에서는 지난 宣祖 연간 도동서원이 사액 받은 사실을 거론하며, 이는 정구의 도덕과 업적으로 이루어진 것이라고 하였다. 그러면서 김굉필을 제향한 別祠는 일찍부터 있었으나, 그것보다도 사액이 더 중요한 것이라며 정구의 업적을 높게 평가해 놓았다. 실제 현풍현에는 김굉필을 제향한 雙溪書院이라는 사액서원이 있었으나, 임진왜란으로 소실되어 버렸다. 이에 1605년 현풍현에다 甫老洞書院을 지어 김굉필을 다시 제향하기 시작하였으며, 정구의 노력으로 1607년 보로동서원이 도동서원으로 사액이 이루어졌던 것이다. 이어 상서 중반부터는 정구와 현풍현과의 연고를 나열하며, 도동서원 추향의 당위성을 강조하고 있다. 이에 따르면 정구는 大儒로서 생전에 노닐던 곳과 왕래하던 장소에는 어김없이 사당을 세워 제향을 지낸다고 하였다. 그러면서 현풍현은 정구가 길러지고 성장한 고장이며, 정구 또한 평상시 言語와 文辭를 통해 자신이 현풍현 사람임을 자처한 사실을 드러내 놓았다. 또한 도동서원 운영에도 적극 관여하여, 건립 초기 朱子의 白鹿洞規를 참고해 院規를 정했으며, 朔望 때 도동서원의 원생을 모아 놓고 義理를 강론했다고 한다. 실제 정구는 「道東書院講規」를 작성하였는데, 이는 정구의 문집에 수록되어 있다. 이상과 같이 현풍현과 정구는 깊은 인연이 있었기에 고을 사람들 모두가 그의 遺澤을 잊지 못하고 있으며, 도동서원에 제향하기를 원한다고 하였다. 그러면서 星州牧에 소재한 川谷書院의 예를 들고 있다. 성주목의 沙月村은 정구가 출생한 고을이었다. 정구는 고향의 천곡서원 운영에도 깊은 관심을 가졌는데, 延鳳書院이라는 이름을 버리고 천곡서원으로의 개명을 주도하기도 했다. 이러한 인연으로 1623년 성주목 사림의 청원으로 정구는 천곡서원에 제향 될 수 있었던 것이다. 상서 말미에는 이 같이 정구가 程頣·주자와 함께 천곡서원의 一室에 제향 된 사례를 들며, 정구의 도동서원 추향의 당위성을 거듭 강조해 놓았다.

상서 본문 다음에는 이에 참여한 90인의 성명과 서압이 기재되어 있다. 여기에는 전 참봉 배계서·金元龜, 生員 郭瀏·郭弘栽·朴昌徵·嚴泰章, 進士 郭弘章 등 당시 현풍현 출신의 주요 인사들이 망라되어 있다. 이들 90인을 성씨별로 나열하면 郭氏 48명, 金氏 18명, 朴氏 10명, 羅氏 4명, 裵氏 3명, 李氏·辛氏 각 2명, 魯氏·成氏·嚴氏 각 1명 순으로 나타난다.

상서 하단부에는 5개의 官印과 함께 예조에서 내린 題辭가 기재되어 있다. 제사에서는 먼저 현풍현에 문경공 김굉필의 묘소가 있었으며, 또 고을에 일찍이 김굉필을 제향한 서원이 건립되어 사액까지 받았으니, 이는 김굉필의 외증손이자 이 지역 출신인 정구의 도덕과 업적으로 이루어진 것이지만, 그를 제향한 서원이 이 고을에 없는 것은 斯文의 欠이 된다고 하였다. 현풍현 유생 배계서가 올린 본 상서의 의도에 대해 공감하는 뜻을 먼저 보이고 있는 것이다. 그러나 예조는 제사를 통해 절차상의 문제를 지적하고 있다. 예조는 청원의 뜻은 공감하지만, 본조의 다른 문서와 前例를 살펴보니, 이번의 呈書처럼 啓稟의 거행도 없이 많은 선비들이 바로 陳疏한 것을 임금이 본조에다 啓下해서 覆啓케 한 것은 종전 규정을 따른 것이라고 하였다. 정부에 정서하기 전 觀察使에게 해당 사안을 먼저 청원해야 하며, 이를 검토한 관찰사가 임금에게 계품하면, 임금의 계하가 예조로 내려오는 것이 당시의 절차였으나, 본 상서는 그 앞 과정을 거치지 않았기 때문에 절차상 문제를 지적하였던 것이다. 이에 예조는 현 규정을 잘 살펴보고, 이를 따르는 것이 마땅하다는 내용의 제사를 내렸는데, 정구의 도동서원 추향을 사실상 거부한 것으로 이해 할 수 있다.

자료적 가치

17세기 서원의 건립 추이와 현풍현 지역 재지사족의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료다. 현풍현의 재지사족들은 도동서원을 중심으로 활동하며, 향촌사회활동을 전개해 나갔다. 본 상서에 등장하는 90인 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 성씨는 곽씨와 김씨인데, 이들 대부분은 각각 玄風郭氏와 瑞興金氏 가문 출신이다. 이 두 가문은 현풍현을 대표하던 가문임과 동시에 도동서원 운영을 주도하기도 했다. 김굉필을 제향한 도동서원에 大儒였던 정구를 추향하는 것은 이들 두 가문을 비롯해 현풍현 재지사족의 위상을 높이는 계기가 될 수 있었다.

이에 현풍현의 유생들은 본 상서가 거부된 이후에도 여러 차례 상서를 올리게 된다. 『書院謄錄』에 따르면, 1669년 본 상서에 참여한 郭瀏가 주도하여 추향을 청원한 상서를 올렸음이 확인된다. 이때는 1664년에 지적되었던 절차를 준수하였으나, 또 다시 정부에서 거부하였다. 비록 추향이 별도 서원을 건립하는 것과 다르지만, 한 인물을 여러 서원에 중첩되게 제향하는 것 또한 근래 정부에서 허락하지 않는 것이라며, 거부하였던 것이다. 여기에는 17세기 중반 이후의 급격한 서원 濫設을 통제하려는 정부의 의도가 반영되어 있다. 이 시기는 정치적으로 西人과 南人의 경쟁이 심화되던 시기였다. 이들은 자신들을 지지하는 사림 세력을 널리 확보하고 여론을 결집시키기 위해, 각각 향촌사회에 자파 서원을 경쟁적으로 건립하였는데, 이는 서원 남설의 중요한 원인이 되었다. 결국 정부는 특정 인물을 중첩되게 제향하는 서원 건립을 불허하는 정책을 실시하였다. 그러나 정치세력과 재지세력 간의 이해관계가 맞물려 서원 남설에 대한 통제책은 성공하지 못하였다. 비록 도동서원의 추향 청원은 별도 서원 건립과 관계없었지만, 정부는 중첩된 인물의 추향까지도 불허하였었다. 그러나 재지세력의 지속적인 청원으로 인해, 정부는 1677년 도동서원의 정구 추향을 비로소 윤허하게 된다. 이때의 윤허는 현풍현 생원 郭壽夏 등의 상소가 받아들여진 것으로 실제 추향은 이듬해인 1678년 거행되었다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우