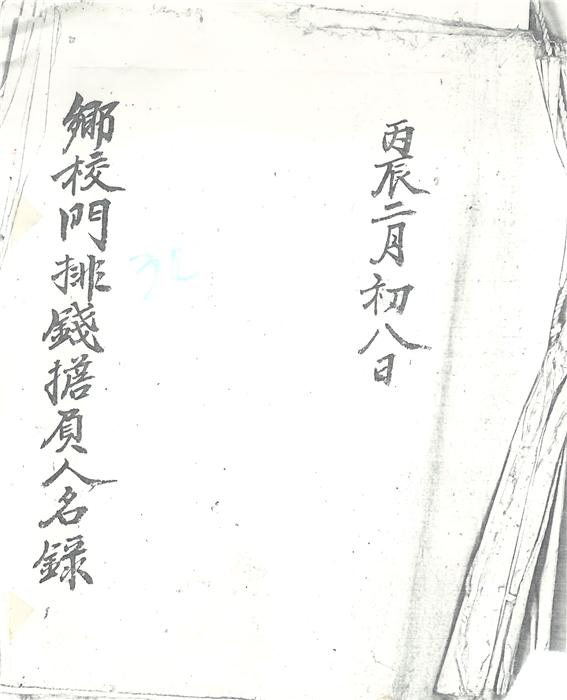

1904년 작성된 함창향교(咸昌鄕校) 문배전담부인명록(鄕校門排錢擔負人名錄)

자료의 내용

향교의 중수나 이건에는 많은 비용이 소요되었다. 그 많은 재원을 향교 자체적으로 마련하기는 거의 불가능하였다. 그래서 그러한 공역(工役)이 있을 경우 유전(儒錢)을 수봉(收捧)하여 그 비용을 충당하였다. 함창향교는 읍의 연혁으로 보아 빠르면 려말선초, 늦어도 조선 성종 조 이전에 창건 후 임진왜란으로 소실되자 구향리 남지위 소강으로 이건 하였다. 인조 14년(1636)에는 다시 교촌리로 이건 후 몇 차례 중수를 거쳤다.

함창향교의 전답과 노비 외 재정 기반 문서는 『관학원조학각인성명전수성책(官學院助學各人性名錢數成冊)』과 『향교문배전담부인명록(鄕校門排錢擔負人名錄)』이 현전한다. 후자인 본 자료는 병진(丙辰) 2월 초8일 즉 1904년 작성된 것으로 보인다. 자료의 구성은 향교문배전담부인명록을 비롯하여 동년 2월 25일 향교문배질(鄕校門排帙), 동년 2월 30일 향교의조실합기(鄕校義租實合記), 동년 8월 15일 향교전실존기(鄕校錢實存記) 부문으로 구분하여 수록하였다. 문서 내 좌목 구성은 문중명・부조금액・성명・지명 등에 관한 사항을 적기하고 있다.

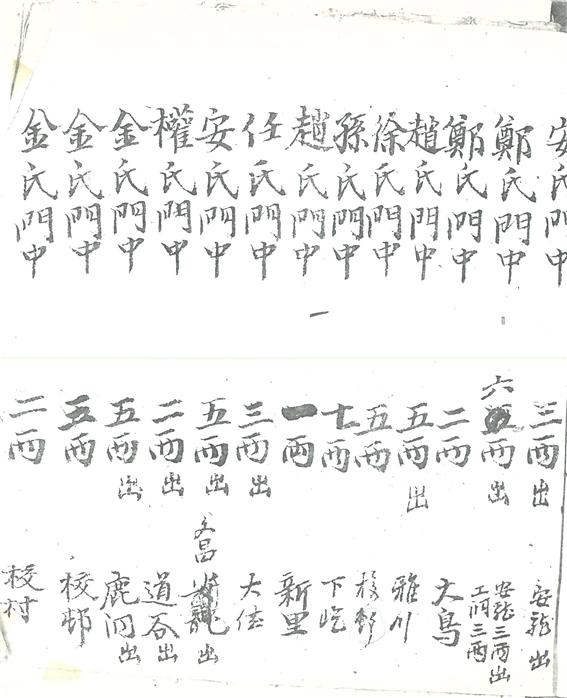

먼저 향교문배전담부인명록은 17개 문중에서 60냥에서 300냥까지 총 1,890냥을 부조한 현황이다. 이중 가장 많은 금액을 부조한 가문은 인천채씨 문중으로 함창향교 도유사를 채광환(蔡光煥)외 2명이 갹출한 것이다.

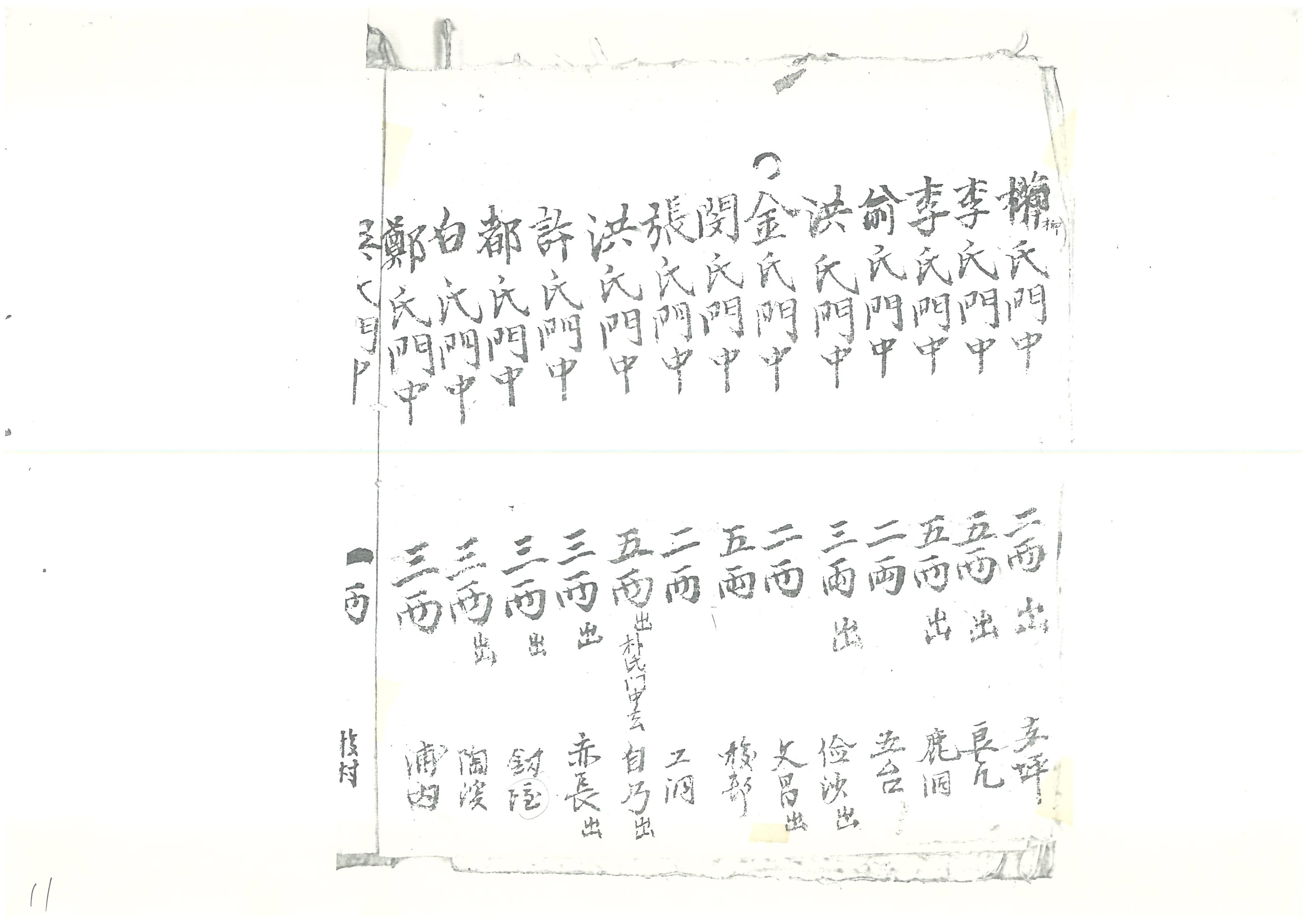

두 번째 향교문배질은 91개 문중에서 1냥에서 100냥까지 총 881냥을 부조한 현황이다. 이는 함창지역 거의 모든 문중에서 참여한 것이며 부조 액수가 많은 상위 가문은 주로 채씨・이씨・신씨・류씨 등 전통적으로 함창향교 교임직을 많이 배출하던 가문들에서 부담하였다. 어쨌든 금액에 관계없이 향교의 배문(排門)은 향내 유림과 문중에서 관심을 두고 있었다는 반증이다. 이는 조선후기 함창지역에는 유력한 서원이 없었던 관계로 재지사족들은 향교를 중심으로 그 기반을 유지했기 때문이다.

세 번째 향교의조실합기는 57개 지역에 유사를 임명해 2차례 걸쳐 거둔 租作 총1,054냥의 현황과 사용내역, 미수(未收)를 기록한 것이다. 또한 9개 지역에서 거두지 못한 미수질(未收帙)도 별도로 부기 되어 있다.

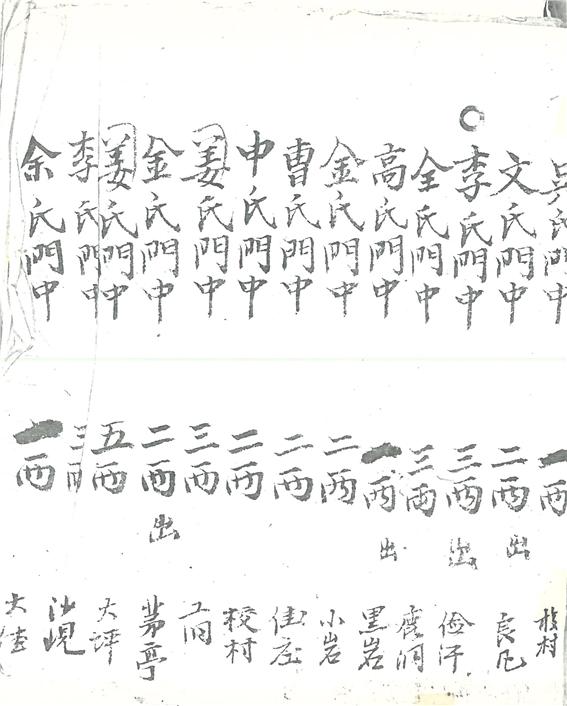

네 번째 향교전실존기 21개 문중・서당에서 총 2,026냥을 부조한 현황이다. 여기에서도 전통적으로 조선후기 함창향교 운영을 주도했던 가문에서 많은 금액을 지출했다.

이렇게 거둔 돈의 사용처는 명확하게 기록되어 있지 않지만 1907년 전사청(典司廳) 중수가 이루어지는 등 향교 중수에 사용되었을 것이다. 관의 지원이 전혀 없이 오직 유전(儒錢)을 거두어 충당할 수밖에 없었던 이유는 한말부터 진행된 향교 재정 위축에서 비롯된 바 이다. 한말 정부는 근대식 공립 교육기관을 설립하면서, 향교의 재정을 전용하였고, 향교 재정을 지방관이 직접 관리케 하였다. 이로 인해 향교 재정은 크게 위축되어 향교 운영 내지 중수 등의 부분에서 자체적으로 시행 할 수 없게 되었기 때문이다.

자료적 가치

한말 함창향교 운영의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료로 배문의 출처를 상세히 기록해 놓았다. 이에 따르면 함창지역 대다수 유림과 문중에서 참여했고 조선후기 함창향교를 주도하던 가문에서 많은 금액을 부담했음을 알 수 있다. 또한 관의 지원 기록이 없는 것은 한말 교육정책과 관련이 있다.

유림들의 부조 행위는 조선시대부터 있어 왔던 유전(儒錢)의 전통을 계승한 것으로, 현재까지 향교가 전통을 계승하고 외형을 유지할 수 있었던 중요한 이유라 할 수 있다.

『慶北鄕校誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1991

『慶北鄕校資料集成』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『朝鮮後期鄕校硏究』, 윤희면, 일조각, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 강대민, 경성대학교출판부, 1992

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환