고종 31년(1894) 작성한 함창향교(咸昌鄕校)의 제물등록(祭物謄錄)

자료의 내용

본 문서는 경상도 함창현에서 국가제사를 거행할 때 올리는 제물의 종류와 제기(祭器), 제복(祭服) 등의 현황들을 고종 31년(1894)에 정리해 놓은 제물등록(祭物謄錄)이다.

유교적 이념을 국시로 표방한 조선에서는 오례(五禮) 가운데 제례(祭禮)를 가장 중요시 했다. 이는 천지와 조상 그리고 성현(聖賢)에 대해 예를 표하는 의례였기 때문이다. 그래서 성종 대 반포되는 국조오례(國朝五禮)에는 제사를 지내는 대상에 따라 천신(天神)에 지내는 것은 ‘사(祀)’, 지기(地祇)에 지내는 것은 ‘제(祭)’, 인귀(人鬼)에 지내는 것은 ‘향(享)’, 문선왕(文宣王)에게 지내는 것은 ‘석전(釋奠)’이라 하였다. 아울러 제례의 규모와 중요성에 따라 대사(大祀)・중사(中祀)・소사(小祀)・기고(祈告)・주현(州縣)・속제(俗祭) 등으로 구분하였다.

이중 주현은 지방 단위에서 지방관이 주재자가 되어 사직・문선왕・여제(厲祭) 등의 제사를 올리는 제사를 뜻하는 것으로 본 자료와 연관이 있다.

신증동국여지승람 함창현 사묘조에 사직단은 현의 서쪽, 문묘는 향교, 성황사는 현의 북쪽 3리, 여단(厲壇)은 현의 북쪽에 있는 것으로 기록되어 있고 후대의 관찬지리서인 여지도서와 읍지 등에서도 관련 기록이 확인된다.

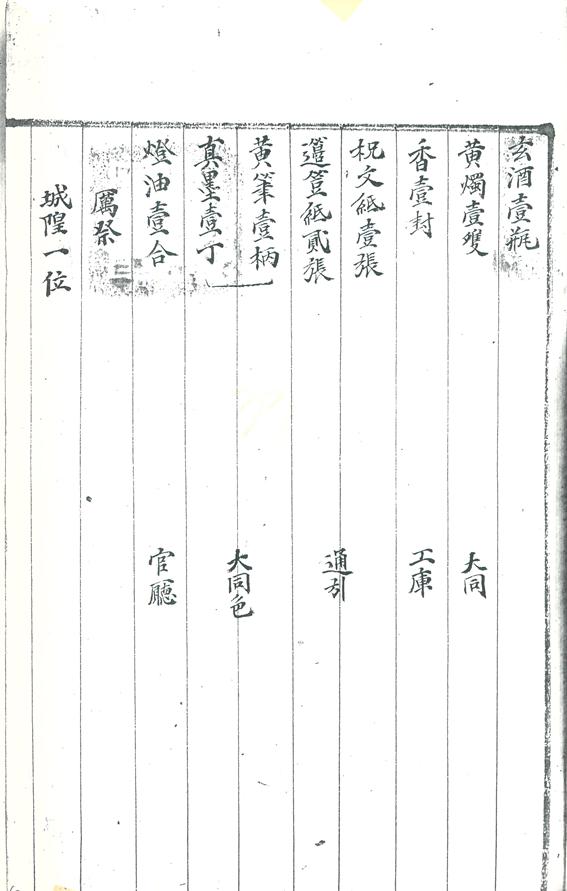

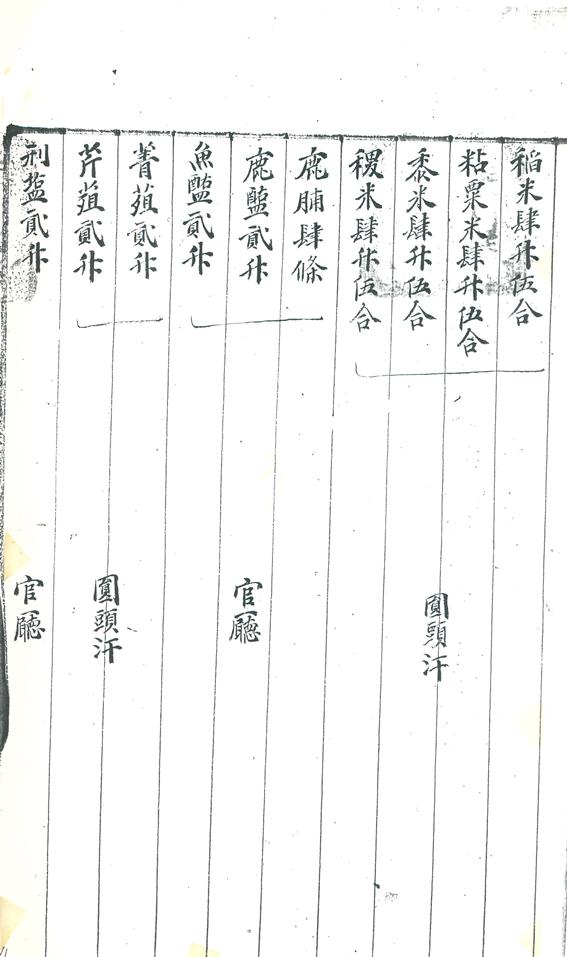

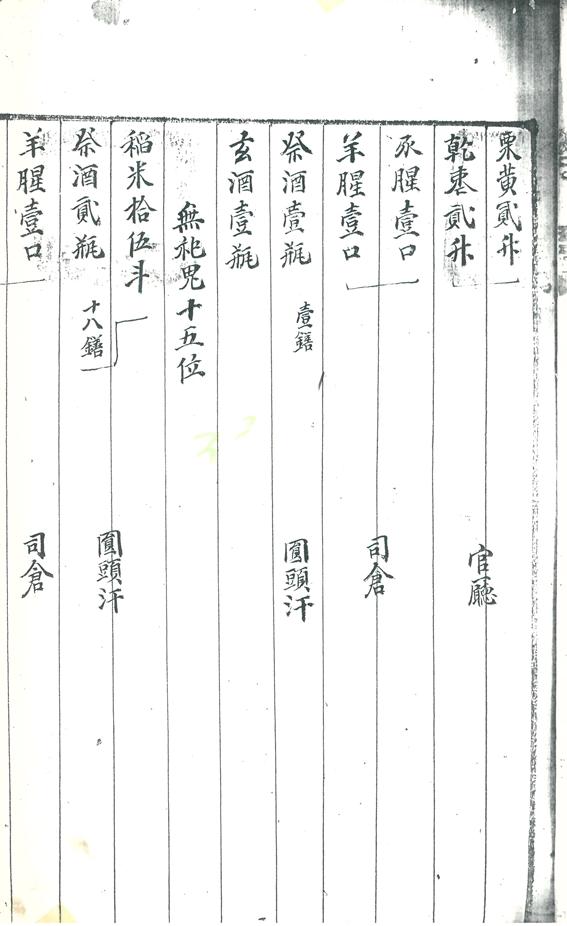

문서에 소개되는 순서는 제례의 종류를 비롯해서 제물의 유형과 수량, 제수, 제복 등의 순이다.

첫 번째 사항에서는 대제(大祭)에 오성위와 이십이현위(二十二賢位), 사직제와 기우제, 성황발고제(城隍發告祭), 여제(厲祭)에 성황일위(城隍一位), 무사귀십오위(無祀鬼十五位), 고유이안제(告由移安祭)에 오성위, 십구현위(十九賢位)가 언급되고 있다. 각 제사에 따라 그 제물의 종류가 차이가 있다.

두 번째 사항에서는 대제와 여제에 사용되는 각종 제기(祭器) 수량이 언급되어 있으며 아울러 사직제 때 착용하는 제복 규정도 마련되어 있다. 이어 위판(位版)을 조성하여 승배(陞配) 후 올리는 의식인 예성제(禮成祭) 등록, 김문정공승배추입향(金文正公陞配追入享), 고유제 등에 사용하는 제물 목록에 대해서도 상세히 적어 놓았다.

또한 이러한 물품을 동원하거나 보관 장소가 기재되어 있는데 열거하면 원두한(圓頭汗)・대동색(大同色)・관청・공고(工庫)・항교・통인(通引)・사창(司倉)・공방(工房) 등 다양한 곳에서 공수하고 있었다.

전체 기록을 살펴보면, 각 제향마다 제사 물품의 이름과 수량을 한 줄씩 연속하여 기록했는데 하단에 추가 수량과 공수처를 적기해 두었다. 제물은 음식류가 대부분이지만, 향(香)・폐백(幣帛)・촉(燭)・필묵(筆墨) 등과 같은 물품도 포함시켰다.

또한 1911년 향교 개수 후 올린 이안・봉안제 당시 올렸던 제물을 진설도(陳設圖) 형식으로 나타내었다. 그러나 진설도는 제상(祭床)에 올려진 제물명과 향로만 적은 것이기에 그 수량을 실제로 파악하기 어렵다. 이 등록은 각 제물의 수량을 자세하게 보여주기 때문에 실제로 제사의 모습을 이해하는데 도움을 준다.

좌목 말미에는 1894년 연도와 당시 중수한 함창현감 곽치년(郭致秊) 이름으로 끝을 맺고 있다. 현재 그의 선정비가 함창읍 증촌리 비석거리 내 세워져 있다.

자료적 가치

이 등록은 국가 제사에 소요되는 제물의 종류, 수량, 제기, 제복 등이 상세히 기록되어 있어 조선후기 지방에서 거행하던 제사를 이해하는 데 도움이 되는 자료이다.

일반적으로 이러한 문서는 관청에 소장되어 있는 경우가 많은데 향교에 있는 것은 한말까지 함창향교는 관의 통제 하에 있음을 반증하는 것이며, 제향을 향교에서 많은 부분을 준비했을 가능성도 유출할 수 있다. 이는 조선후기 향교의 교육적 기능이 쇠퇴하고, 재정의 어려움으로 향교가 피폐해졌지만 고유의 제향 기능인 석전과 삭망분향의 향사를 통한 교화의 기능을 계속 유지한 상황과 무관하지 않다.

『慶北鄕校誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1991

『신증동국여지승람』,

『조선의 국가 제사』, 한형주 등, 한국학중앙연구원, 2009

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환