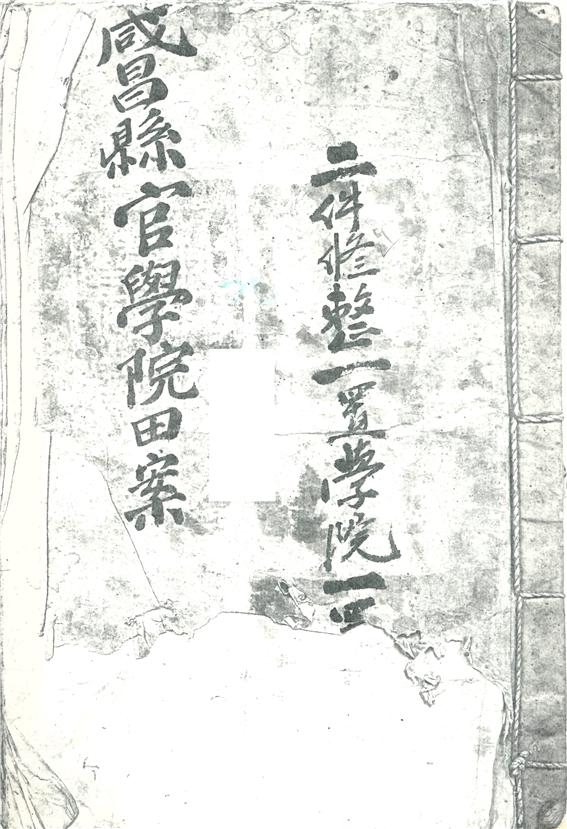

고종 24년(1887) 3월에 작성된 함창현관학원전안(咸昌縣官學院田案)

자료의 내용

향교의 2대 경제적 기반은 토지와 노비이다. 향교재정의 원칙적인 기반이 되었던 향교전(鄕校田)은 고려시대부터 있었으며 조선시대에는 태종대부터 정식으로 향교에 학전(學田)이 지급되고 있었다. 태종 이후 학전의 액수는 몇 차례 조정되었고, 성종 23년(1492)의 『대전속록(大典續錄)』에 이르러 군현 등급에 따라 10~5결로 차등 지급되었다. 그 후 『속대전(續大典)』에 학전에 의하면 성균관 400결, 사학(四學)은 각 10결, 주부향교(州府鄕校) 7결, 군현향교(郡縣鄕校) 5결로 학전은 다소 축소 지급되었다. 그러나 함창향교의 경우 이에 관한 직접적 자료는 남아 있지 않아 구체적인 내역은 알 수 없다.

나라에서 지급한 학전은 소유권이 아닌 수조권(收租權)만을 준 것이었다. 이 같은 결수는 세종대에 책정된 액수에 비하여 5배가 축소된 것으로 향교의 피폐에 결정적인 요인이 되었다고 보여 진다. 이렇게 축소된 전토도 실제로 조선후기에 내려오면서 원액(元額)대로 유지하고 있지 못한 향교가 태반이었다. 따라서 향교에서는 불안정한 학전(學田)을 대신해 향교 자체적으로 마련한 교전(校田)을 소유했던 것이다.

일반적으로 교전은 흥학(興學)에 관심이 큰 지방관이 전답을 조처해서 향교에 입속시키거나, 경비를 주어 유생들이 매득하는 경우도 있었다. 그러나 일반적으로 향교 운영 여유 돈으로 전답을 매입・확대, 향교에 관여하고 있었던 사족들의 유전(儒錢) 갹출, 서재생(西齋生)에 의한 원납(願納) 등의 방법으로 이루어졌다.

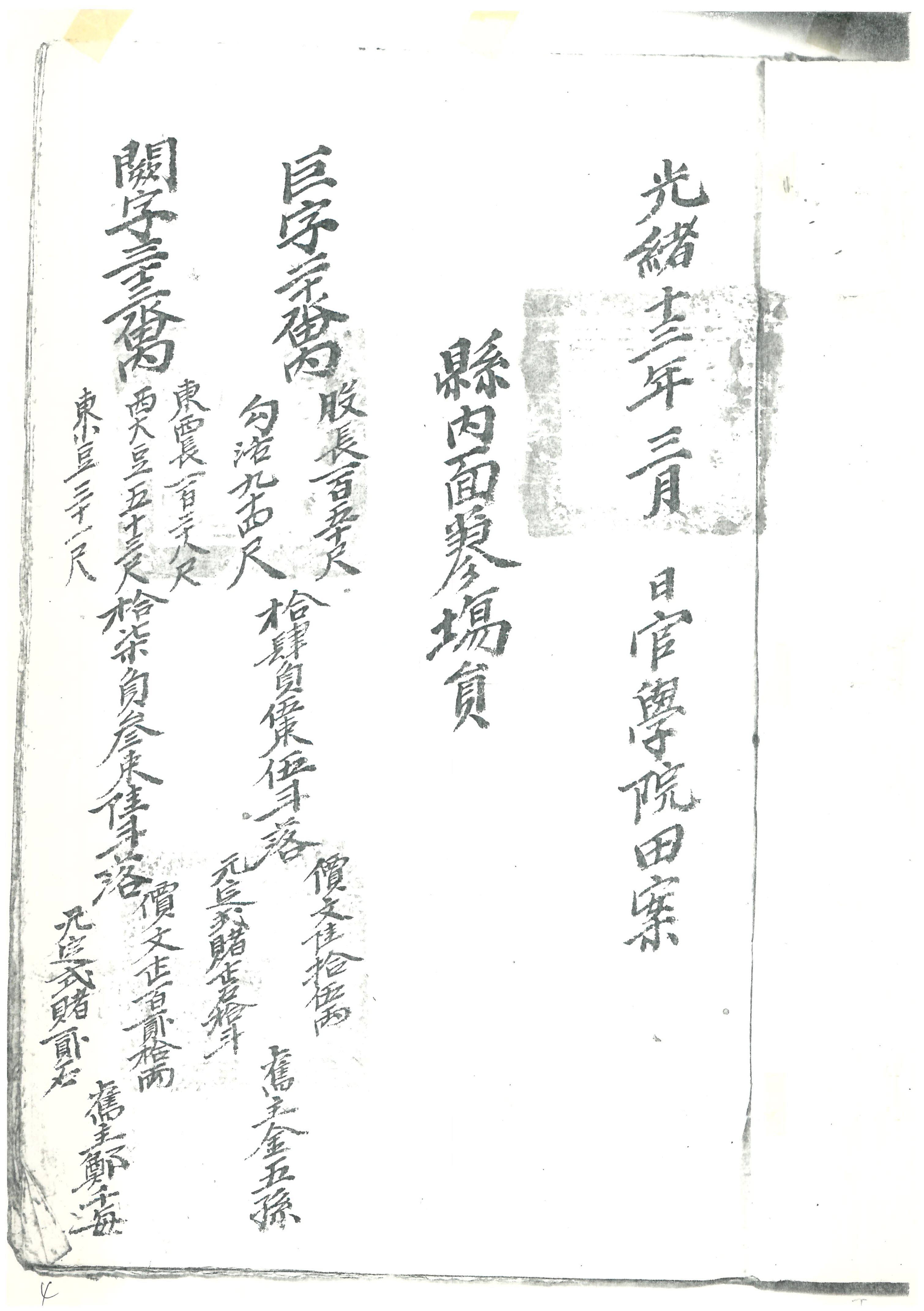

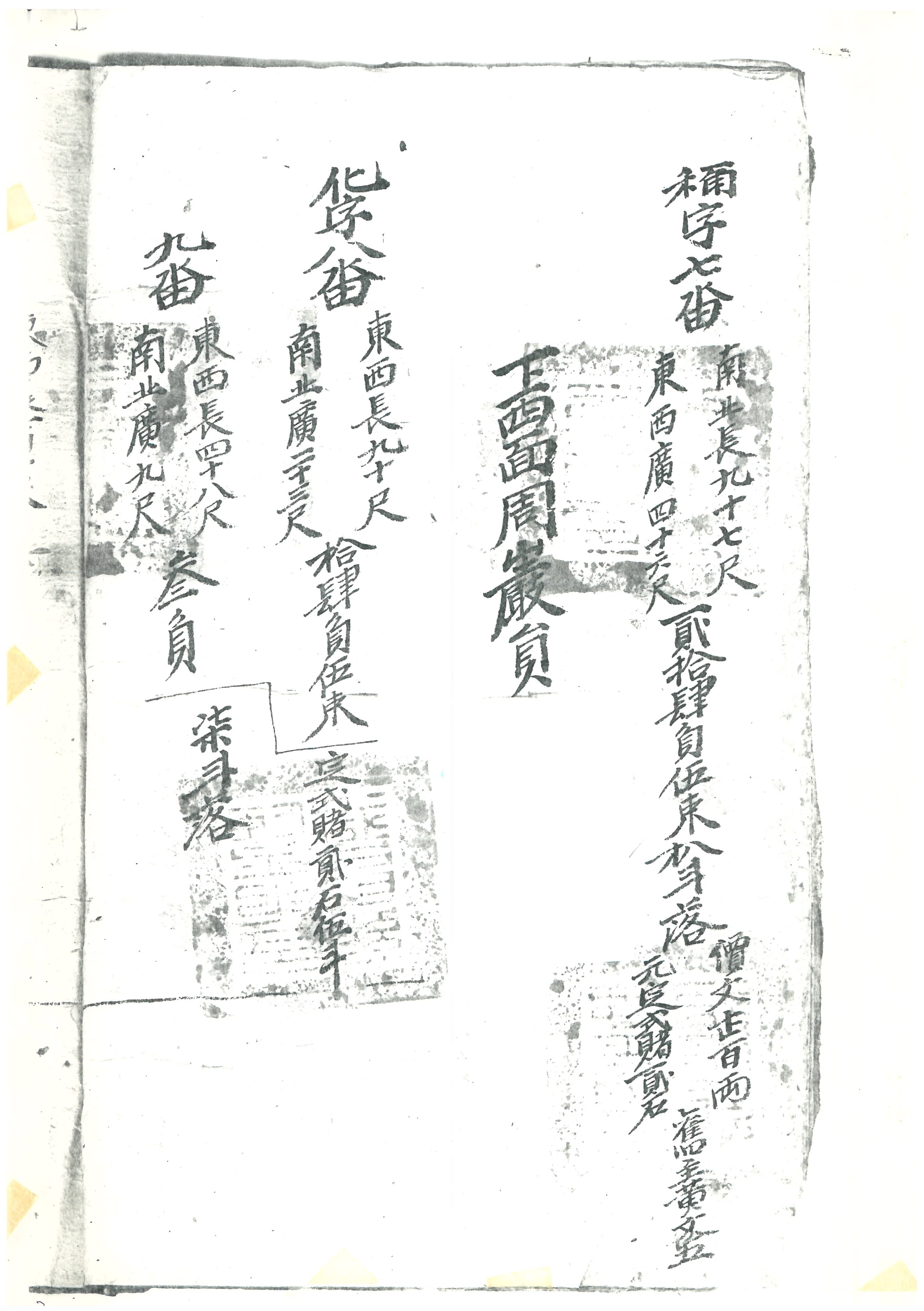

현재 함창향교에는 연대미상의 『교위전답절목(校位田畓節目)』, 『함창현관학원전안(咸昌縣官學院田案)』 2책이 현전한다. 그러나 교위전답절목은 결락이 심하여 그 전모를 알 수 없다. 본 자료는 후자의 것으로 광서 13년(1887) 3월에 작성된 전답안이다. 좌목 구성에는 지번, 넓이, 수확량, 도조(賭租)량, 돈으로 환산한 금액, 전주(前主) 등이 기재되어있다.

이 전답안에는 현내면(縣內面) 19두락(斗落), 화서면(下西面) 50두락 총 67두락의 전답을 보유하고 있는데 당시 돈으로 환산하면 1,180냥이며, 매년 색리(色吏)가 수도(收賭)하는 도조는 25석(石) 3두(斗)였다.

전답안의 현황 즉 결부수, 금액, 도조를 구체적으로 살펴보자. 먼저 현내면 요장원(蓼場員)에 3개 의 자호를 두고 있는데 결부수 55부(負) 13속(束) 19두락・화폐 280냥・도조 6석(石) 10두(斗)이다. 다음 하서면에는 주암원(周巖員)과 수중포원(水中浦員) 2개 지역 내 4개 자호를 두고 있다. 전자는 결부수 31두락・화폐 580냥・도조 16석 83두, 후자는 결부수 7두락・화폐 120냥・도조 10석 10두이다.

마지막에는 함창현감 겸 상주진관병마절제도위(尙州鎭管兵馬節制都尉) 이(李) 즉 당시 함창현감 이규학(李奎學)의 서압이 있어 관에서 이를 관리했음을 말해준다. 현재 함창향교 앞에는 그의 청덕선정비가 세워져 있다.

자료적 가치

이 문서는 한말 함창향교전답의 관리양상을 살펴볼 수 있는 자료이다. 특히 전답의 자호와 지번, 결부수 만이 아니라 전답이 위치와 면적, 전주를 기입하는 등 상세히 기록하여 향교전답을 주축으로 이뤄지는 재정운영을 충실히 하였던 것으로 보이는 증거자료라고 할 수 있겠다.

시기에 따라 차이가 있으나 향교의 경제적 기반을 담당하였던 토지와 노비는 향교 운영에 있어 절대적이었다. 노비의 경제적 가치가 상대적으로 감소하면서 재정의 수입에 있어 핵심 역할을 담당하게 되는 토지를 관리하는 자료로서 전답안의 형식적, 내용적인 측면이 어떻게 변화하는지 보여주는 문서라고 할 수 있겠다.

『慶北鄕校誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1991

『慶北鄕校資料集成』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『朝鮮後期鄕校硏究』, 윤희면, 일조각, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 강대민, 경성대학교출판부, 1992

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환