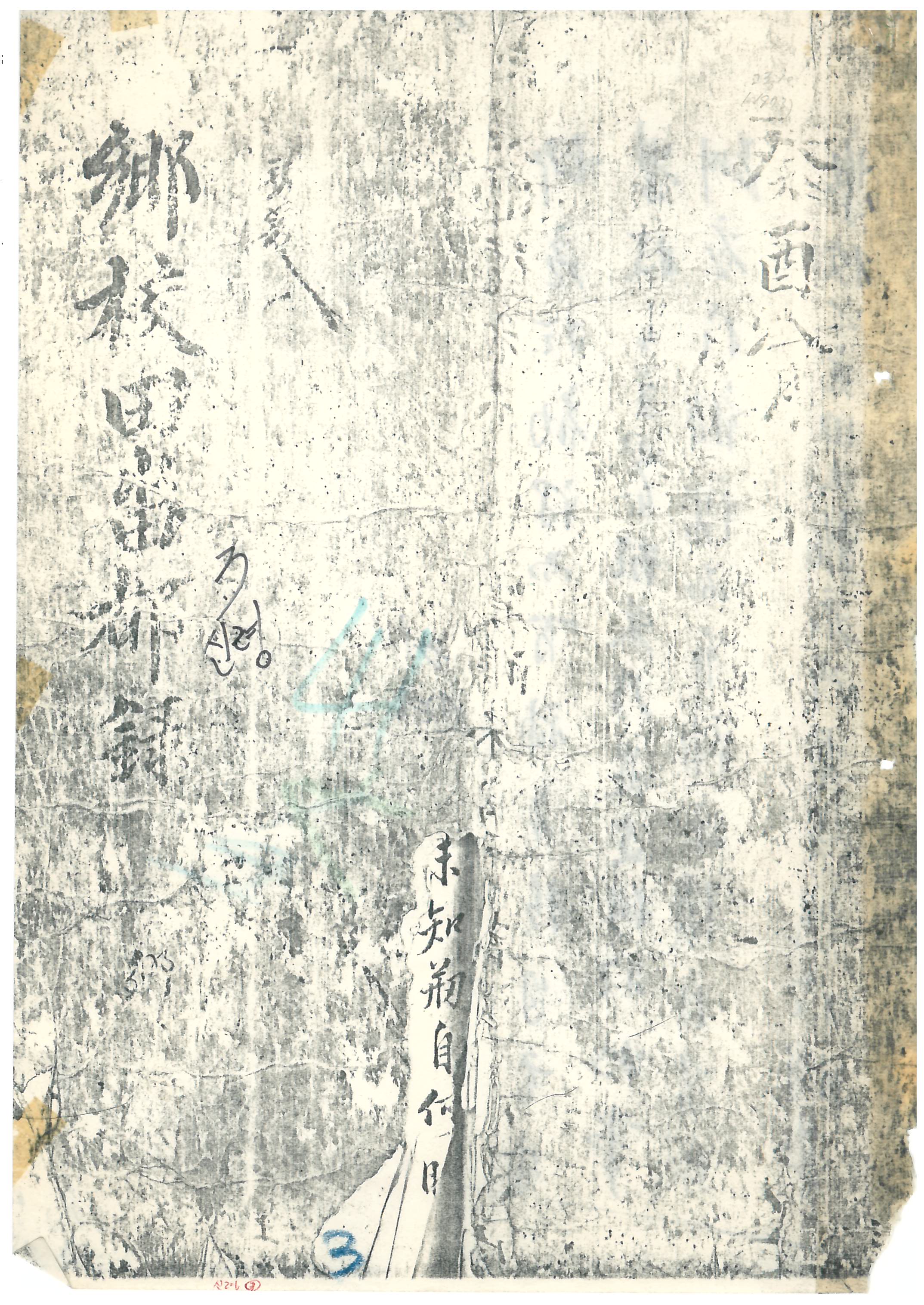

1873년 8월 慶尙道 新寧縣 新寧鄕校의 보유 전답을 기록해 놓은 장부

癸酉八月日 鄕校田畓都錄

자료의 내용

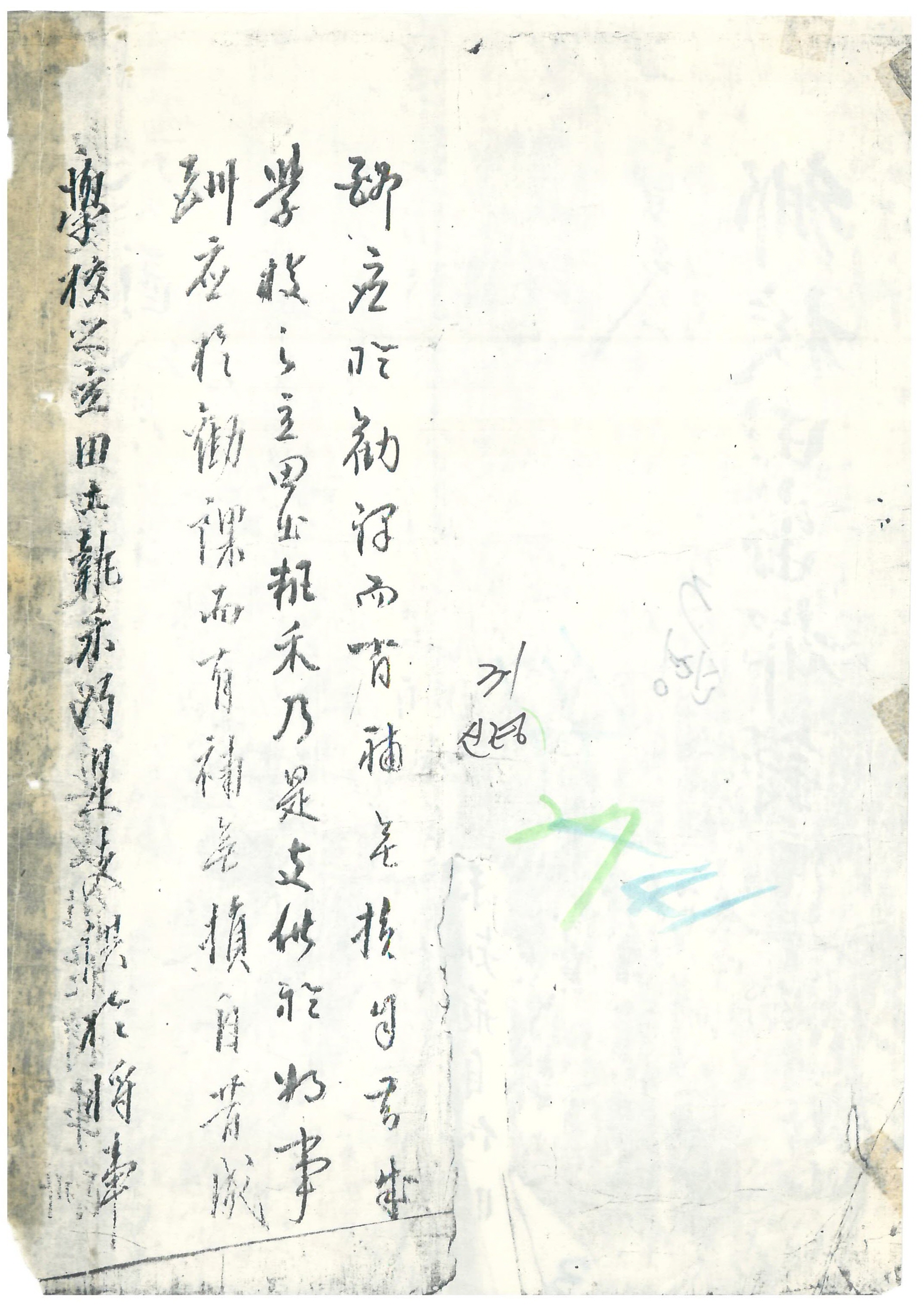

慶尙道 新寧縣 新寧鄕校의 보유 전답을 기록해 놓은 장부로 1873년 8월 成冊되었다. 가장 서두에는 서문 격의 글이 수록되어 있으며, 말미에는 ‘大邱鄕校節目謄草’와 ‘執事官料’를 부기해 놓았다. 향교전답도록은 당시 신녕향교의 대략적인 재정 규모를 보여주는 자료다.

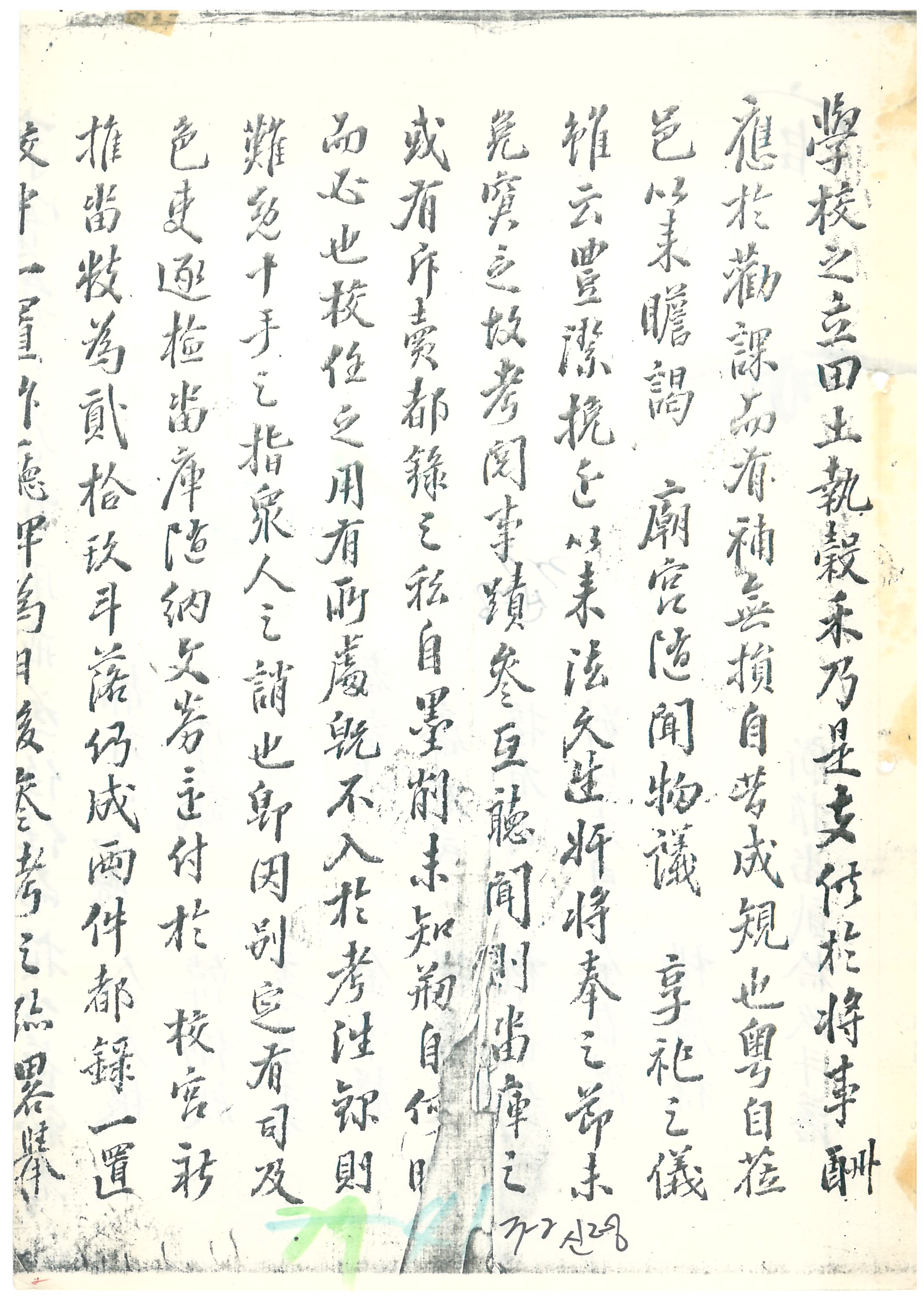

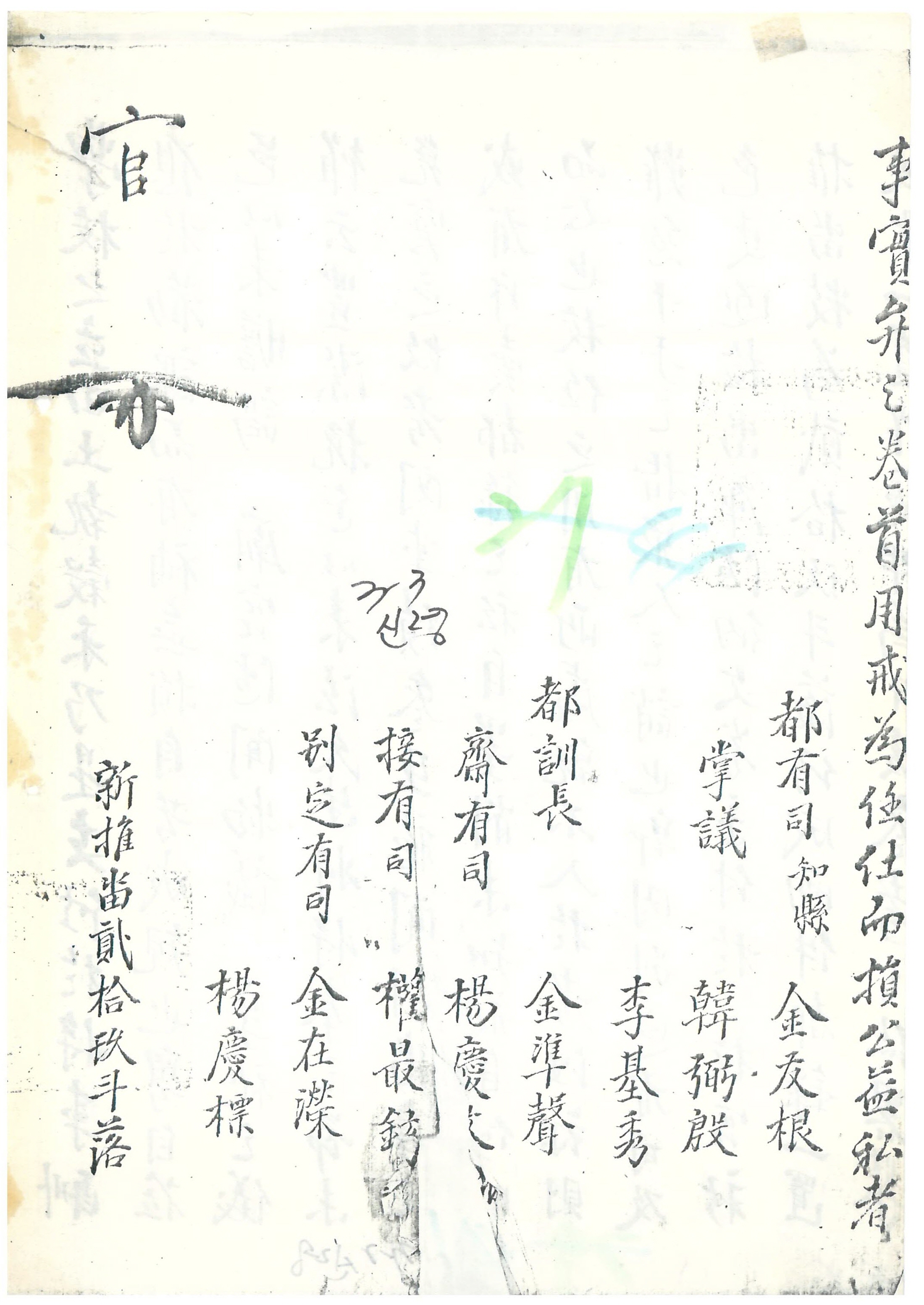

먼저 서문 격의 글에는 향교전답도록의 작성 경위가 언급되어 있다. 당시 新寧縣監이었던 金友根은 신녕향교의 전답관리가 부실한 것을 보고, 향교 보유 전답을 일괄 조사하여 본 도록을 작성하였던 것이다. 이에 따르면 學田이 중요함에도 불구하고, 전답 매매 사실이 제대로 장부와 考往錄에 기록되고 있지 않음을 지적하였다. 校任에 의해 畓庫가 사사로이 斥賣되기도 했으며, 장부의 墨削 흔적은 그 연유를 알 수 없었기 때문이다. 그래서 신녕현김 김우근은 別定有司와 色吏로 하여금 향교 전답을 일괄 조사케 했다. 그 결과 29斗落에 달하는 전답을 새로 찾아내었다고 한다. 그리고 향교전답도록 2本을 작성한 뒤, 신녕향교와 作廳에 비치하여 훗날 참고 자료로 활용하라고 당부해 놓았다. 이어 신녕현김의 着官과 署押, 교임 명단이 기재되어 있다. 당시 신녕향교 首任인 都有司는 신녕현김 김우근이 직접 맡고 있었으며, 掌議는 韓弼殷·李基秀 2인이었다. 또한 별정유사는 金在濚이었으며, 그 외의 교임으로는 都訓長·齋有司·接有司가 확인된다.

향교전답도록의 기재 방식은 일반적인 量案의 형태를 따르고 있다. 우선 보유 전답을 面 단위로 분류하였으며, 다시 各面의 坪·員별로 분류해 위치와 규모를 나타내는 방식으로 구성되어 있다. 각 전답은 字號와 地番을 가장 상단에 기재하였고, 그 아래 토지 등급을 1~6等으로 구분해 놓았다. 이어 東西長·南北廣尺數, 結負數와 斗落數를 차례로 기재하였다. 그리고 가장 아래에는 賣用·例給 등의 사실을 부기해 놓았다.

향교전답도록에서 신녕향교 전답은 크게 校畓과 養士畓으로 구분되어 있다. 교답은 일반적인 향교 운영 비용으로, 양사답은 講學을 비롯해 儒生·校生의 接濟 비용으로 집행 된 것으로 생각된다. 또한 교답 중에는 西齋畓과 別辦畓·別備畓 명목의 전답을 별도로 두고 있어, 지출 비목에 따라 전답 구분이 이루어졌음을 확인 할 수 있다. 자료에 일부 결락이 있어 교답과 양사답의 정확한 분포 현황을 알 수 없으나, 자료 후반부에는 이것의 총계를 두락수로 표기해 놓았다. 이에 따르면 교답의 경우 田 4石 2刀落只 중 2石 11斗落只는 校奴婢 등에게 例給해 1石 4斗 2도락지가 남아 있으며, 畓 14石 13두 5도락지 중 1石 9두락지는 校奴婢 등에게 例給해 13石 4斗 5도락지가 남아 있는 것으로 나타난다. 그 외 신녕향교는 西齋畓 1石 8두락지, 別辦畓 2石 10斗 5도락지, 養士畓 8石 7斗 5도락지를 보유하고 있었다.

신녕향교의 전답은 관내 縣內面·雉山面·牙村面·代良谷面·古縣面·知谷面과 자료의 결락으로 명칭이 확인되지 않는 1개면에 분포하고 있었다. 여기서 나머지 1개면은 신녕현 관내 7개면 중 하나인 新村面으로 추정된다. 즉 신녕향교 전답은 신녕현 관내 7개면에 고루 분포하고 있었던 것이다. 일부 결락된 부분을 제외하고, 이를 結負數로 환산하여 면별로 나열하면 교답의 경우 현내면의 校洞員·倭坪員·鳴泉員·品山員·王井員·下麻員·上麻員에 2結 75負 5束, 치산면의 院後員에 18負 4束, 西齋畓으로 別訟亭員·加田一員에 21負 7束, 別辦畓으로 溫川員에 6負 5束, 신촌면의 中坪員·上坪員·下坪員·陳坪員·所月員·屈坪員·甘渠員에 1結 31負 1束, 別辦畓으로 甘渠員·굴평원에 11負 3束, 아촌면의 龍坪員·屈境坪員·神塘員·沙浦員·長贊員·葛麻員·豆也谷員·陳坪員·加逸員에 2結 36負 5束, 西齋畓으로 용평원·사포원에 45負 9束, 別辦畓으로 두야곡원·蓮堤員·薪績員·갈마원에 5負 8束, 別備畓으로 가일원에 11負 2속, 대양곡면의 郭山員·登谷員·穴巖員·獨山員·元塘員·耳溪員·毛山員에 85負 3束, 西齋畓으로 孝旨山員·모산원에 21負 5束, 別辦畓으로 모산원·이계원·永{(道-首)*去}林員에 31負 5束, 別備畓으로 古川員·乾堤員에 46負 6束, 고현면의 於方員·孝子員·米坪員에 41負 3束, 別辦畓으로 造山員에 4負 2속, 지곡면에는 別辦畓으로 溫川員에 13負 5束이 있는 것으로 나타나며, 양사답의 경우 현내면의 명천원·품산원·왕정원에 31負 7束, 치산면의 聖佐巖員·書堂員·水砧員·南亭員·蛇谷員·巖下員·?川員에 65負 6束, 아촌면의 刀贊員·下洑員·石侄員·두야곡원·연제원·가일원·釜堤員에 65負 1속, 대양곡면의 혈암원·水洑員·林南員·고천원에 50負 3束, 고현면의 미평원·公需員·雪今員·老方員·新洑員에 76負 6束, 지곡면의 사동원·齋宮員·巴塘員·松谷員·中里員에 68負 2속이 있는 것으로 나타난다. 즉 향교전답도록에는 신녕향교의 전답이 교답 10結 7負 8束, 양사답 3結 57負 5속, 결락부분을 제외하고도 총 13結 65負 3束 이상의 전답이 기재되어 있는 것이다.

신녕향교 전답은 校基로 경작되거나 향교의 노비와 여러 下典에게 例給되었다. 향교전답도록에는 신녕향교 전답이 婢 銀切, 婢 明切, 婢 卜丹과 都下典·點火下典·庫子·殿直·驅從에게 例給되었던 것으로 나타난다. 또한 향교전답도록 작성 후, 전답을 賣用할 경우 해당 전답 아래에 사용처를 추가로 부기해 놓았다. 이때의 전답 賣用은 明倫堂 改瓦, 東·西齋 重建, 內·外三門 修理, 沙器 貿易, 感慕宮派員時 鄕會費, 下記報給費, 1907~1908년에 있었던 春秋享費, 白鶴書堂落成費 등의 비용 마련을 위해 이루어졌었다.

한편 향교전답도록 말미에는 ‘大邱鄕校節目謄草’와 ‘執事官料’를 추가로 기재해 놓았다. 이중 ‘大邱鄕校節目謄草’는 牧邑·府邑·郡邑·縣邑에 따른 儒生·童蒙·假屬·番下典, 그리고 應講儒生·免講儒生·客舍執事 등 여러 교생의 정원이며, ‘執事官料’는 신녕향교에서 개최하는 釋奠大祭·發告祭·?祭 때의 諸執事 官料를 나타낸 것이다.

자료적 가치

조선후기 향교의 경제적 기반을 살펴 볼 수 있는 자료다. 조선시대 향교의 경제적 기반으로는 學田·校田 명목의 전답을 비롯해, 노비·官補·校保·屬寺·儒錢 등이 있었지만, 이중 가장 큰 비중을 차지하고 있던 것은 단연 전답이었다. 『續大典』에는 고을의 크기에 따라 향교에 지급되는 학전에 차등을 두었다. 하지만 이와 별도로 각 향교는 전답 증식을 통해 경제적 기반을 확충해 나갔다. 『속대전』의 규정에는 향교 소재지가 縣일 경우 5結의 전답이 지급되었지만, 신녕향교는 이보다 훨씬 많은 13結 이상의 전답을 보유하고 있었던 것이다.

한편, 19세기 후반 근대화 과정을 거치면서 향교의 교육·사회적 기능은 약화되어 갔다. 이에 따라 향교 재정도 크게 위축되는데, 신녕향교도 예외는 아니었다. 향교전답도록에는 장부 작성 이후 이루어진 전답의 賣用 사실과 그 사용처를 기재해 놓았다. 대부분 19세기 후반에서 20세기 초반에 이루어진 것으로 나타나, 이 시기 열악해진 향교의 재정 상황을 살펴 볼 수 있게 해준다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『朝鮮後期 書院硏究』, 李樹煥, 一潮閣, 2001

1차 작성자 : 이광우