1837~1880년 慶尙道 豊基郡에서 거행된 각종 祭儀의 獻官 및 執事 명부

자료의 내용

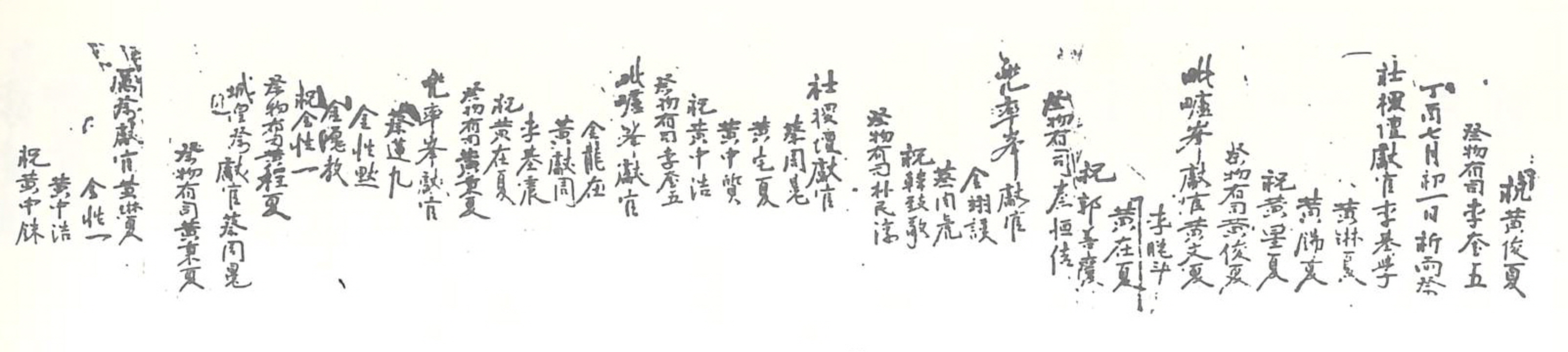

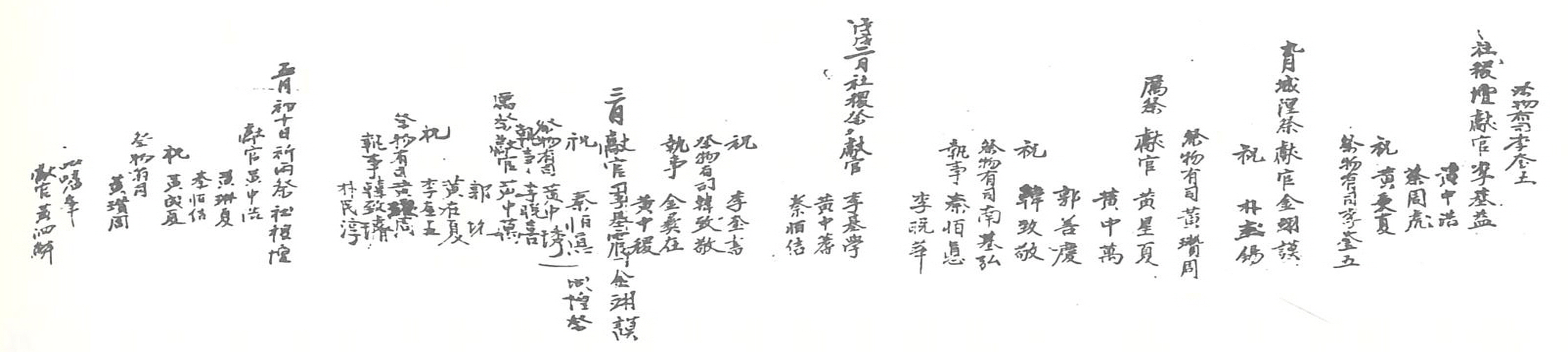

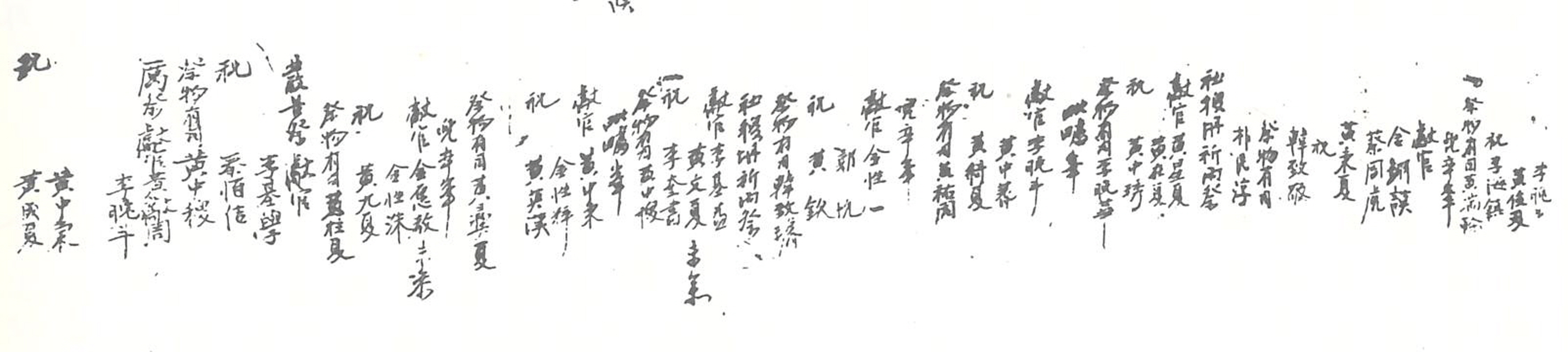

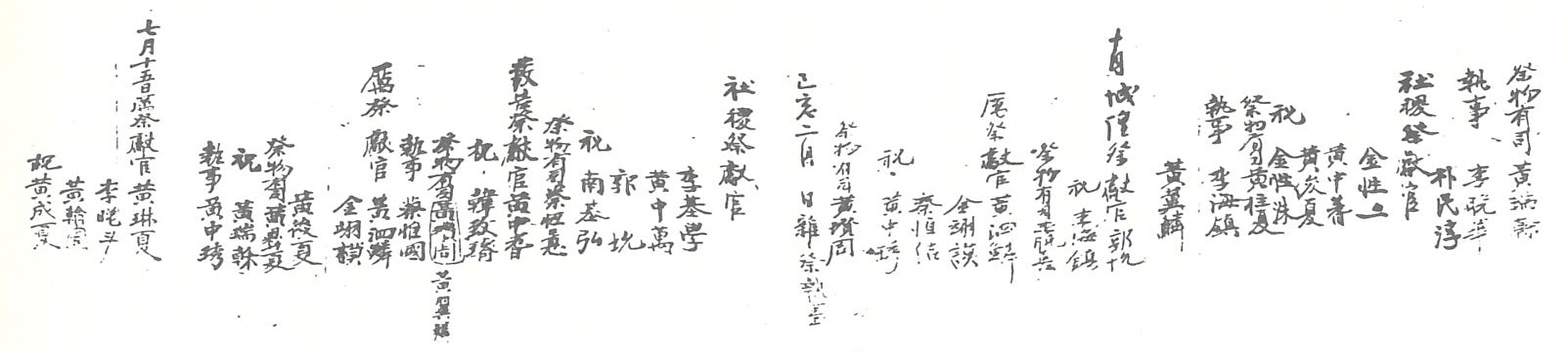

1837~1880년 慶尙道 豊基郡에서 거행된 祈雨祭·?祭·城隍祭·社稷祭 등 각종 祭儀의 獻官·祝·祭物有司·執事 등의 명부다. 豊基鄕校에 전해지고 있으며, 별도의 표제는 확인되지 않는다. 가장 앞에 수록된 1837년 7월 초1일 이전의 내용도 함께 기록된 것으로 여겨지나, 자료 앞부분이 훼손되어 있는 관계로, 정확하게 언제부터 致祭獻官錄이 작성되었는지는 알 수 없다. 본문의 명부는 1837년 7월 초1일부터 1880년 2월 22일까지 기록되어 있으며, 1864년과 1867~1873년의 명부는 누락되어 있는데, 누락 사유는 확인되지 않는다. 명부는 제의의 종류와 맡은 소임, 성명만 기재하는 방식으로 구성되어 있다. 만약 헌관 등으로 임명되었는데, 참여하지 않았을 경우에는 성명 아래에 ‘未參’, ‘不參’, ‘未行’이라 표기하였으며, 경우에 따라서는 대신 임명된 인사의 성명도 기재해 놓았다.

치제헌관록에서 확인되는 여러 제의는 풍기향교를 중심으로 거행된 듯하다. 제의의 헌관과 여러 집사들이 풍기향교에 전해지는 鄕校任案·額案 등에서 校生으로 확인되거나, 전후로 都有司 및 掌議와 같은 校任을 맡은 것으로 나타나기 때문이다. 즉, 향교 유생들이 주축이 되어 제의가 진행되었던 것으로 추정 할 수 있다.

본 자료에서 확인되는 주요 제의의 거행 회수를 살펴보면 기우제가 16회, ?壇에서 거행되는 여제가 79회, 城隍壇에서 거행되는 城隍祭·發告祭·城隍發告祭가 73회, 社稷壇에서 거행되는 사직제가 53회로 나타난다. 1899년에 간행된 『豊基郡誌』에 의하면, 사직단은 군의 서쪽 5리, 성황단은 군의 동쪽 3리, 여단은 군의 북쪽 3리 지점에 위치해 있다고 나타나 있다. 한편, 기우제는 주로 농사를 지내는데 비가 필요한 5월과 7월 사이에 거행되었으며, 2월과 3월에도 거행된 적이 있었다. 보통 기우제는 社稷壇에서 거행하였지만, 풍기군의 名山인 小白山 자락의 毗?峯과 兜率峯에서도 기우제를 거행하였다. 가뭄 해소의 간절함이 요구될 때, 특별히 소백산에서 기우제를 거행하였던 것으로 보인다. 특히 1876년 閏5월에는 기우제가 사직단을 비롯해 비로봉과 도솔봉에서 동시에 거행되었으며, 거행 회수도 네 차례에 달해, 그해 가뭄의 피해를 짐작 할 수 있다. 그 외에도 歲暮祭·社稷還安祭가 각각 1회 거행되었으며, 1845년 8월에는 풍기향교 紅門 개건 대 제의가 거행되었음이 나타난다. 한편, 1878년은 哲仁王后가 승하하여 因山이 끝나기 전인 관계로 여제와 발고제가 거행되지 않았다.

여러 제의를 거행할 때마다 祭官은 기본적으로 헌관 3인, 축 1인, 제물유사 1인, 집사 2인이 임명되었다. 제관의 임명 회수는 총 1,412회인데, 이를 성씨별로 나열하면 黃氏 660회, 李氏 213회, 金氏 122회, 秦氏 114회, 朴氏 81회, 蔡氏 62회, 南氏 47회, 韓氏 40회, 宋氏 20회, 安氏 13회, 柳氏·權氏 각 10회, 羅氏 9회, 洪氏 5회, 尹氏 4회, 鄭氏 2회 순으로 나타난다.

자료적 가치

조선후기 향교 운영의 일면과 풍기군 지역 재지사족의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료다. 향교는 ‘一邑一校’의 원칙에 따라 각 고을에 설치된 국립교육기관이다. 향교는 지역의 교육을 담당할 뿐만 아니라, 교화의 중심지였다. 향교에서는 春秋享祀를 비롯하여, 文廟에서 정기적으로 제의를 거행하며, 지역의 교화를 담당하였던 것이다. 그러나 실제 한 고을에는 사직제·성황제·여제·기우제 등 다양한 제의가 있었다. 이러한 제의는 雜祭라 불리기도 했는데, 특히 성황제와 같은 것은 원래 유교식 제의와는 관련이 없는 것이었다. 하지만 정부에서는 각 고을에서 공통적으로 행해지는 제의를 지방관 관리 하에, 유교식으로 거행하였다. 또한 제의가 거행될 때마다 향교의 인적·물적 재원을 활용하였다. 향교를 매개로 지방 사회의 유교적 교화를 도모하려는 정부의 의도를 엿 볼 수 있다. 치제헌관록에서 확인되는 풍기군의 각종 제의도 이러한 의도가 반영된 것이다.

한편, 각종 제의에 참여하는 제관은 풍기향교와 관련된 인사들이다. 향교 유생이나 향교 운영과 관련된 재지사족들이 제관을 담당하였는데, 이러한 인적 관계는 현재 풍기향교에 전해지는 각종 교임안과 유생안을 통해 확인 할 수 있다. 즉, 향교를 중심으로 활동하던 풍기군 지역의 대표적인 재지사족 가문 출신 인사들이, 각종 제의의 제관을 맡으며 본 치제헌관록에 제관으로 수록되었던 것이다.

『豊基郡誌』, 1899

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우