1822년 동안 慶尙道 河陽縣 河陽鄕校에서 진행된 大成殿 重修 과정을 정리하여, 1823년에 成冊한 日誌

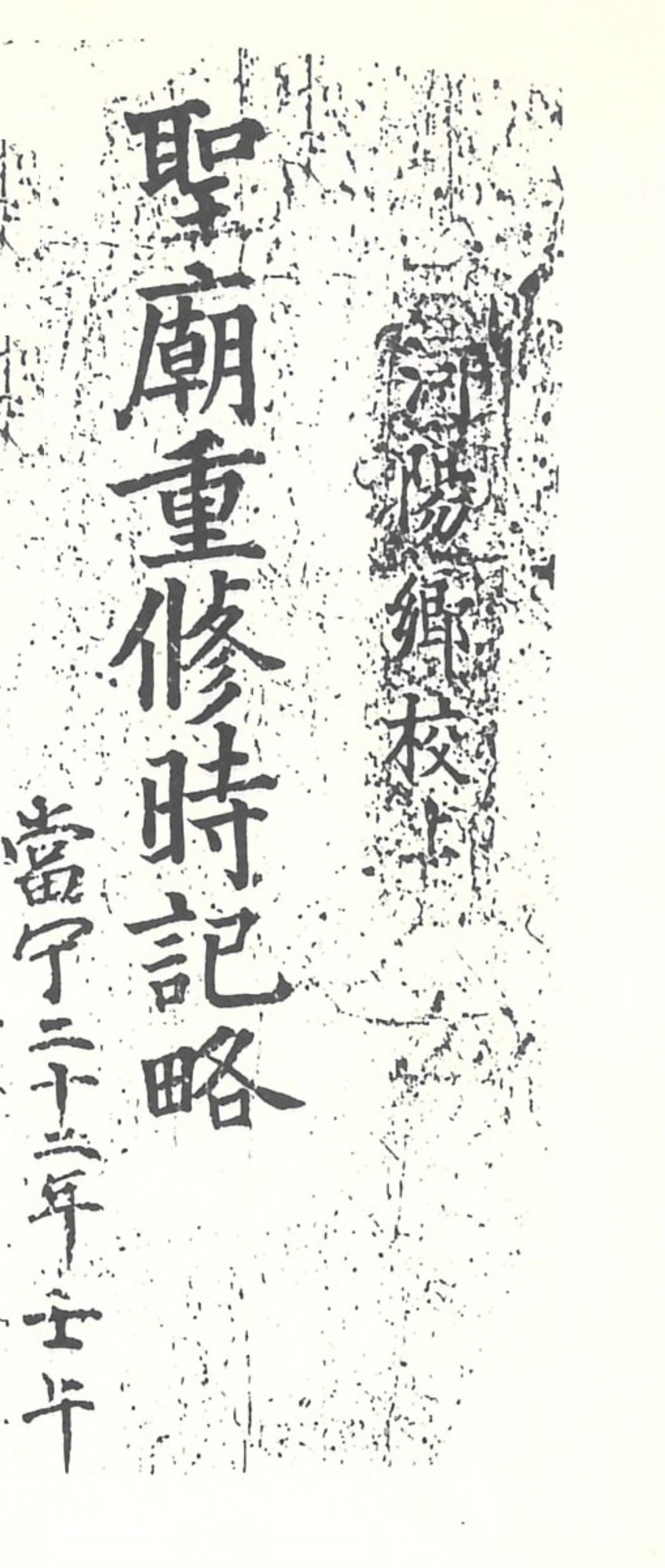

河陽鄕校上 聖廟重修時記略 當宁二十二年壬午

자료의 내용

1822년 慶尙道 河陽縣 河陽鄕校에서 진행되었던 大成殿 重修 日誌다. 「河陽鄕校上 聖廟重修時記略 當?二十二年壬午」란 제목으로 엮여져 있지만, 자료 말미에 수록된 跋文의 작성 연도를 보아 1823년에 成冊된 자료로 여겨진다. 「河陽鄕校上 聖廟重修時記略 當?二十二年壬午」는 ‘河陽鄕校重修記略’, ‘附用下記’, ‘幼戶錢捧上記’, 跋文, ‘追錄’ 순으로 구성되어 있다.

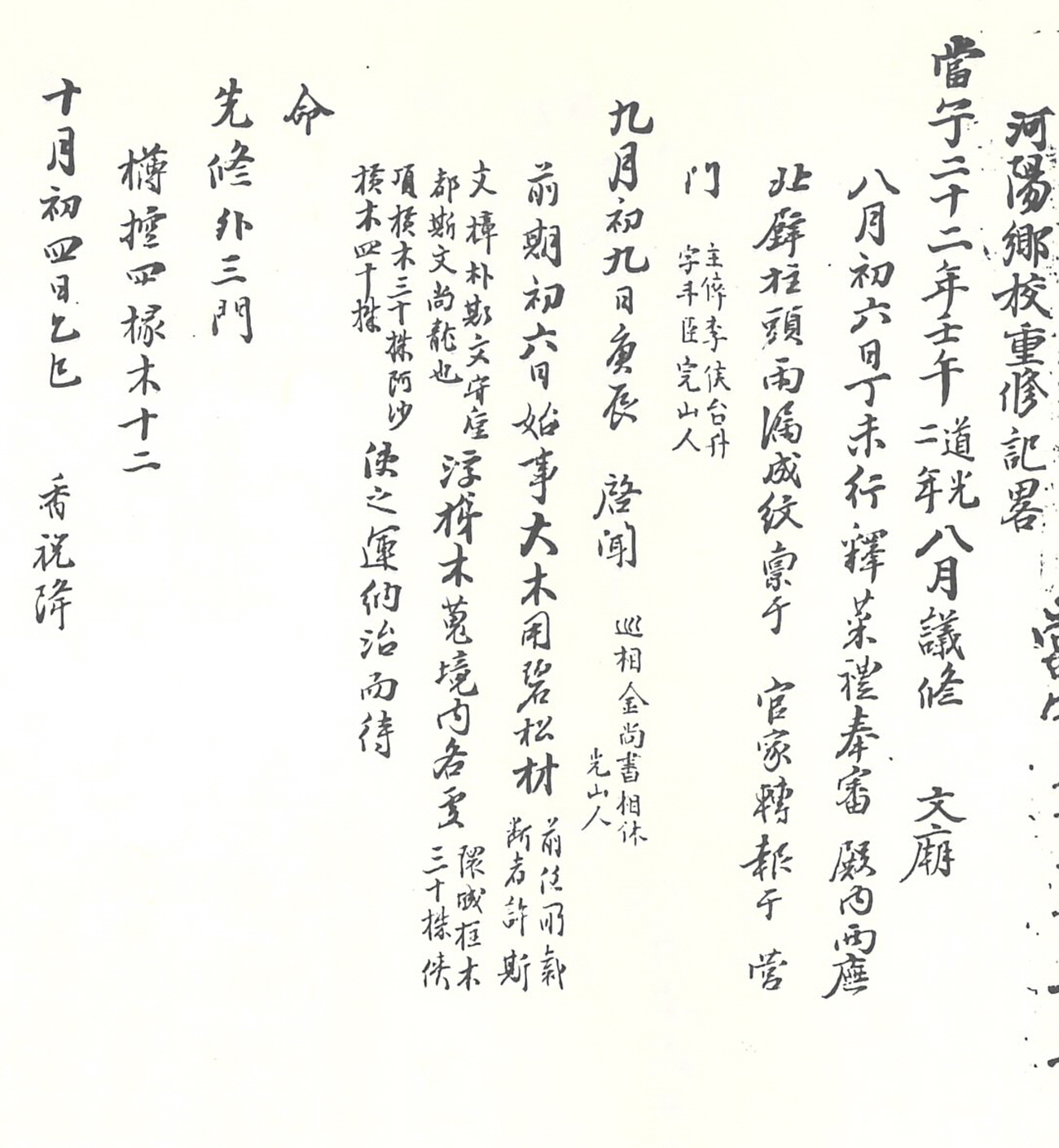

‘河陽鄕校重修記略’은 1822년 8월 6일부터 11월 30일까지의 대성전 중수 과정을 날짜별로 요약해 놓은 것이다. ‘河陽鄕校重修記略’의 대략은 다음과 같다. 1822년 8월 거행된 釋菜禮 때 대성전과 兩? 등을 奉審하였는데, 비가 새는 곳이 많아 논의 끝에 중수를 결정하였다. 이에 관청에 중수를 건의하였고, 河陽縣監 李台升은 이 사실을 慶尙監營에 轉報하였다. 9월 9일 慶尙道觀察使 金相休는 같은 내용으로 정부에 啓聞하였고, 이로 인해 하양향교 대성전 중수가 결정되었다. 이에 앞서 6일에는 外三門 등을 미리 수리하였다. 이때 재목은 許樟·朴守?·都尙龍이 前任 校任으로 있을 때 裁斷해 놓은 碧松과 하양현 소재 環城寺에서 가져온 나무를 사용하였다. 이중 환성사는 조선후기 동안 하양향교에 인적·물적 자원을 제공해 주던 屬寺로 존재하던 사찰이다.

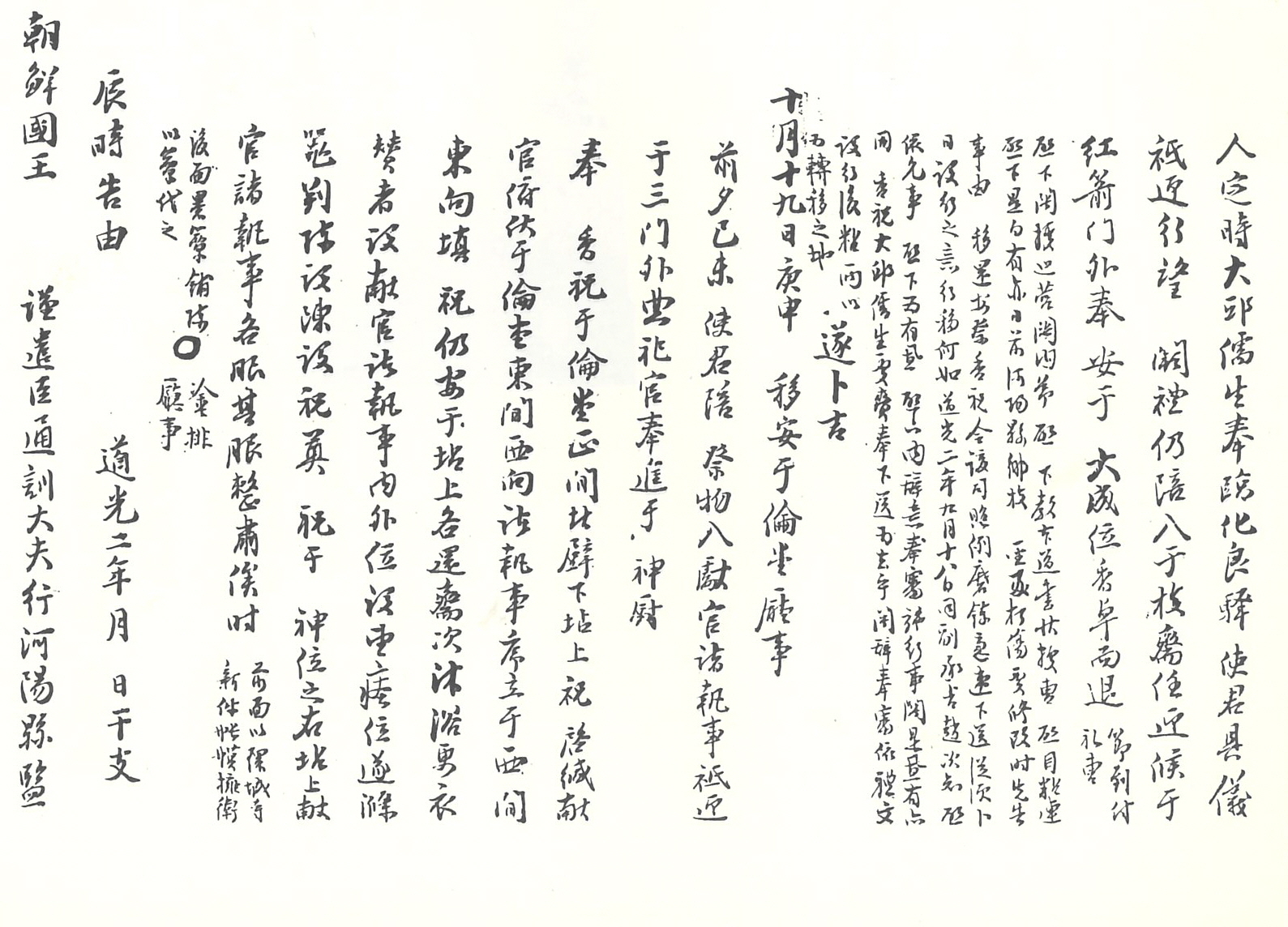

10월 4일 大邱府의 儒生들이 使君과 함께 香祝을 가지고 왔다. 이들이 하양현 관내 化良驛에 도착하자 祗迎하였으며, 하양현감과 하양향교 교임들은 紅箭門 밖에서 이들을 맞이했다. 그들이 가져온 향축은 大成位 香卓에다 奉安했으며, 이어 중수하는 날을 卜日하였다. 이날 기록 사이에는 경상도관찰사가 하양현감에게 보낸 關文이 세주로 기재되어 있다. 이 관문은 하양향교 대성전 중수를 허락하는 禮曹의 관문에 의거해 작성된 것이다. 하양향교의 요청에 따라 중수를 허락하고 향축을 보내니, 이것이 내려가는 대로 卜日하여 대성전을 중수하라고 지시해 놓았다.

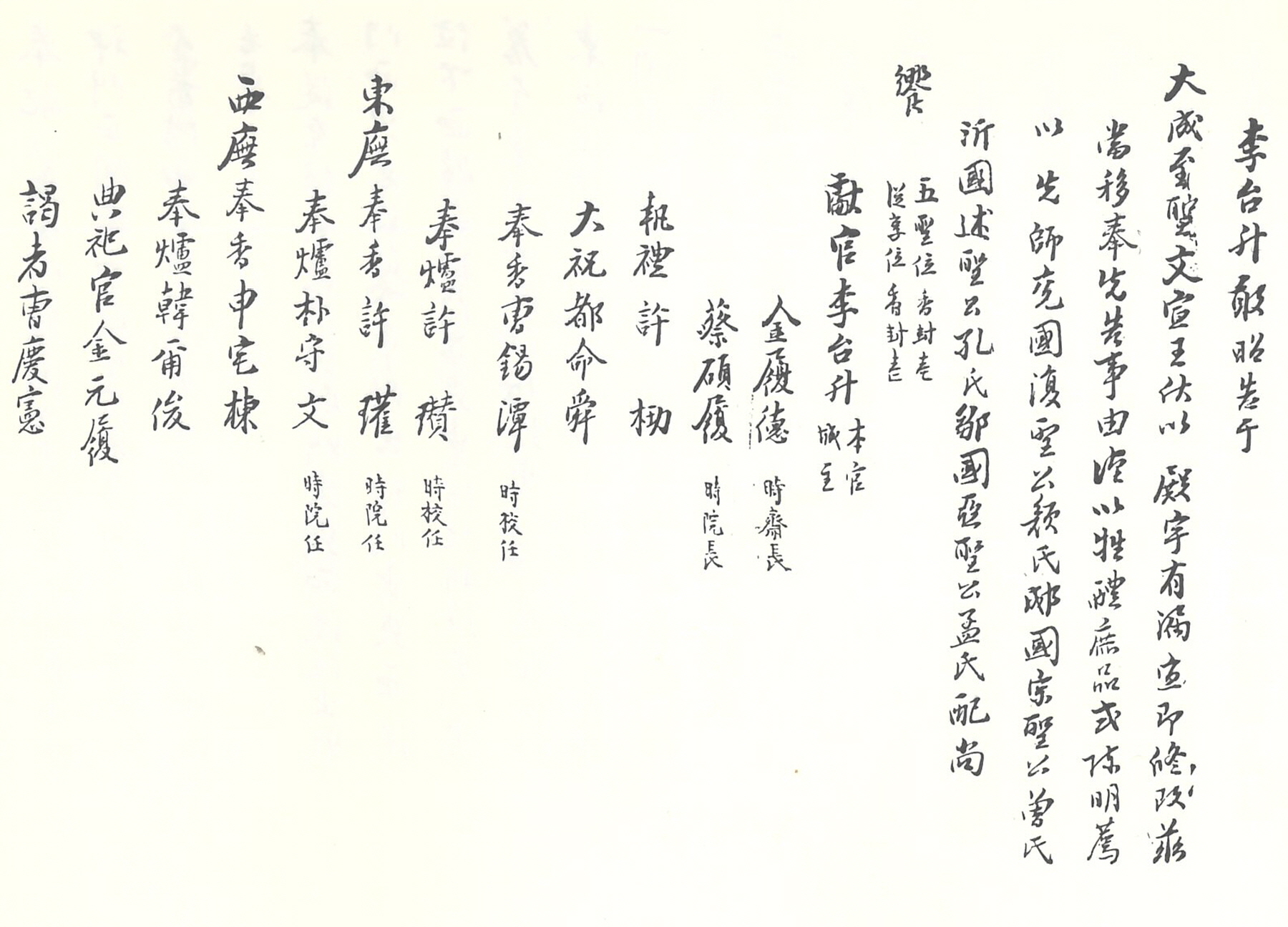

10월 19일 移安祭가 거행되었으며, 위패는 明倫堂으로 옮겨졌다. 이에 앞서 전날 저녁, 使君이 祭物을 陪하자 獻官과 諸執事가 三門 밖에서 이를 祗迎하였으며, 이안제 준비 작업이 진행되었다. 이때 帳幕도 마련되었는데, 환성사에서 가져온 것이다. 告由는 辰時에 거행되었으며, 하양현감 이태승이 잃었다. 당시 獻官은 하양현감 이태승과 하양향교 齋長 金履德, 琴湖書院 院長 蔡碩履가 맡았다. 금호서원은 하양향교 인근에 위치한 賜額書院이다. 그 외 諸執事의 성명도 함께 기재하였는데, 諸執事로는 集禮·大祝·奉香·奉爐·東?奉香·東?奉爐·西?奉香·西?奉爐·典祀官·謁者가 확인된다. 이중 奉香와 奉爐는 하양향교 교임이었던 曹錫潭과 許瓚이 각각 맡았으며, 東?의 奉香과 奉爐는 금호서원 院任인 許瓘과 朴守文이 각각 맡았다. 이어 이안제 때 사용된 祭物과 수량을 기재해 놓았는데, 이중 鹿脯와 酒飯米는 大同米에서 會減한 쌀 3石으로 마련한 것이다. 나머지 제물도 관청에서 마련해 주었다. 告由가 끝나자, 대성전에 있던 孔子의 神位와 交倚·香卓·香盒·香爐·燭臺 등의 祭具를 차례대로 명륜당으로 옮겼다. 명륜당으로 옮겨진 신위와 제구는 齋任들이 還安 때까지 매일 새벽에 瞻拜하고 奉審하였다. 또한 하양향교 교생과 금호서원 원생 2인이 下典 2명과 함께 명륜당 輪直을 맡았다.

이안 이튿날인 10월 20일 대성전 기와를 철거하였는데, 役丁은 하양현 관내 瓦村面에서 調用했다고 한다. 10월 21일에는 중수 준비를 위해 대성전까지 뻗어 있던 은행나무 가지를 베었다. 10월 22일부터 본격적으로 중수 공사를 시작하였는데, 먼저 서까래를 수리하였다. 10월 26일에는 도배와 단청 작업, 10월 27일에는 기와 작업이 진행되었다. 이로써 14일 만에 대략적인 공사를 마무리되었다. 11월 1일에는 대성전 扁額에 대한 改粉과 단청 작업이 이루어졌는데, 이때 사용된 재료는 新寧·神光·長?에서 구해 온 것이다. 11월 2일 제기를 修繕했고, 11월 3일에는 神門을 수리하였으며, 11월 7일에는 신문의 계단을 수리하였다. 11월 11일 대성전의 殿門과 祭器庫의 鎖?을 새로 마련하였다. 11월 12일에는 鋪陳을 새롭게 마련하여, 제기 및 도구에 대한 정비도 일단락되었다.

11월 13일 還安祭를 거행하였다. 이에 앞서 전날 저녁 使君陪가 일전과 같이 香祝을 가지고 왔으며, 하양현감이 이들을 맞이하였다. 환안제 때의 首獻官은 하양현감 이태승, 東?의 分獻官은 김이덕과 朴守英, 西?의 分獻官은 채석리와 曺彦國이 맡았다. 그 외 諸執事의 성명도 기재되어 있는데, 奉香을 맡은 李用觀과 東?奉爐를 맡은 金翊東은 당시 進士였다. 告由는 午時에 거행되었다. 11월 15일부터는 추가 작업을 진행하였다. 이날 西齋와 명륜당을 수리하였고, 11월 30일에는 香卓을 새롭게 마련하였으며, 대성전을 위협하는 은행나무의 가지를 쳤다. ‘河陽鄕校重修記略’ 말미에는 대성전 중수를 담당했던 인사들의 성명과 署押이 기재되어 있다. 당시 하양향교 都有司는 김이덕, 都監은 금호서원 원장 채석리, 掌議는 조석담과 허찬, 別有司는 秋榮震, 殿直은 奴 作之였다.

‘附用下記’는 하양향교 중수 때의 수입과 지출을 정리한 것으로 12월 1일자로 작성되었다. 가장 앞의 수입 항목에는 幼戶錢을 기재해 놓았다. 유호전은 하양현 유림들이 기부한 돈으로 일종의 儒錢에 속한다. 이때 각 幼戶는 1戶 당 2?씩 납부하였는데, 하양현 관내 933호의 유호 중 42호를 제외한 891호가 참여하였다. 이렇게 모여진 돈이 다른 수입과 합쳐 총 191兩 5? 5分이었다. 이어 수록된 지출 항목에는 191兩 5? 5分에 대한 지출 내역이 수록되어 있다. 이 돈은 각종 祭器와 祭具 구입, 공사에 투입된 장인의 인건비, 공사 재료와 도구 구입비, 각종 명목의 접대비 등으로 사용되었다. 지출 총액은 237兩 7? 8分으로 수입과 비교하면, 46兩 1? 3分이 적자였다. 부족한 돈은 하양향교·금호서원·南湖社·東湖社·養士齊가 추가 납부한 것으로 충당하였다.

‘幼戶錢捧上記’는 하양현 관내에서 거두어진 유호전에 대한 捧上 내역이다. 유호전은 面別, 그리고 洞里別로 捧上되었다. 이에 ‘幼戶錢捧上記’에는 어느 면의 어느 동리에서, 몇 개의 유호가 몇 냥을 납부했는가가 기재되어 있다. 또한 각 동리별로 有司가 임명되어 있는데, 이들이 유호전의 수합과 납부를 담당한 것으로 보인다. ‘幼戶錢捧上記’ 말미에는 유호로 분류되었으나, 유호전을 납부하지 않은 ?戶에 대해 언급해 놓았다. 이들에 대해서는 본 장부에 기록하지 않고, 별도로 備妄하는 조치를 취한다고 하였다.

跋文 격의 글은 1823년 2월 20일 김이덕이 작성한 것이다. 김이덕은 1822년 중수 당시 하양향교 도유사였다. 중수가 끝나고 회계가 마무리되자, 이듬해 중수 과정을 본 자료로 성책하면서, 그 의의를 기리기 위해 작성한 것으로 보인다. 발문에서 주목되는 점은 1710년에도 1822년과 비슷한 과정을 거쳐, 대성전 중수가 진행되었다는 것이다. 또한 김이덕은 1710년 중수를 주도했던 邑先生 金克濂의 高孫으로 나타난다.

가장 말미의 ‘追錄’은 1823년 5월 작성된 것으로 1822년 중수 이후, 추가로 진행된 수리 및 정비 사실을 기재해 놓았다. 이에 따르면 대성전 기와 보수, 명륜당 편액 改粉 등이 있었고, 正祖 綸音과 儒案 2건을 하양향교 樓上에 奉安했다고 한다.

자료적 가치

조선후기 향교의 운영 양상과 경제적 기반을 살펴 볼 수 있는 자료다. 조선시대 향교의 경제적 기반으로는 전답과 노비, 校村·校保, 官의 지원, 屬寺, 儒錢 등이 있었다. 본 자료에서 특히 주목되는 것은 儒錢, 즉 幼戶錢의 운영이다. 儒錢은 지방 유림들이 향교 운영을 위해 납부하는 일종의 기부금이다. 이렇게 모여진 돈은 향교의 일상적인 운영보다는 건물 중수처럼 큰 자금이 필요할 때 집행되는 것이 일반적이었다. 하양향교의 유호전은 하양현 관내에서 幼戶로 지정된 933호 중 891호에서 거두어들인 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『朝鮮後期 書院硏究』, 李樹煥, 一潮閣, 2001

1차 작성자 : 이광우