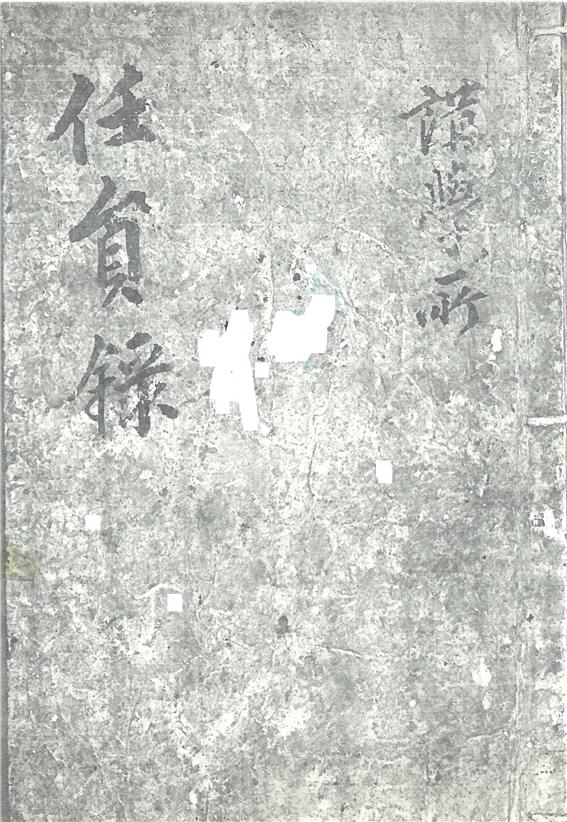

영조 51년(1775)부터 순조 12년(1812)까지 함창현(咸昌縣)의 강학소(講學所) 명부

자료의 내용

조선시대 지방 향촌사회에서 교육 기관은 향교, 서원, 서당 등에서 주로 담당하였다. 그러나 관학인 향교는 17세기 이후 교관의 질적 저하, 사학의 발달, 양반들의 회피 등으로 인해 교육적 기능이 크게 쇠퇴한다. 그 대안으로 숙종대 부터는 수령과 재지사족들에 의해 양사재(養士齋)를 건립하여 향교 교육 확대를 추진하기도 하였다. 양사재가 전국적으로 설립되었다고 하지만 함창향교의 경우 그 기록이 확인되지 않는다.

반면 사학인 서원은 지방 양반 자제들을 교육하기 위한 새로운 교육공간으로 등장하지만 특정 가문들에 의해 배타적으로 운영되었기 때문에 향촌 내 교육 열망을 수렴하기에는 한계가 있었다. 더구나 조선후기 함창지역에는 유력한 서원이 없었다.

본 자료는 함창 재지사족들에 의해 설립된 강학소(講學所) 명부이다. 그 구성원들을 분석하여 강학소의 인적구성과 주도한 가문의 윤곽을 파악할 수 있다. 다만 강학절목이 전하지 않아 구체적인 교육 성격을 알 수 없는 한계가 있다.

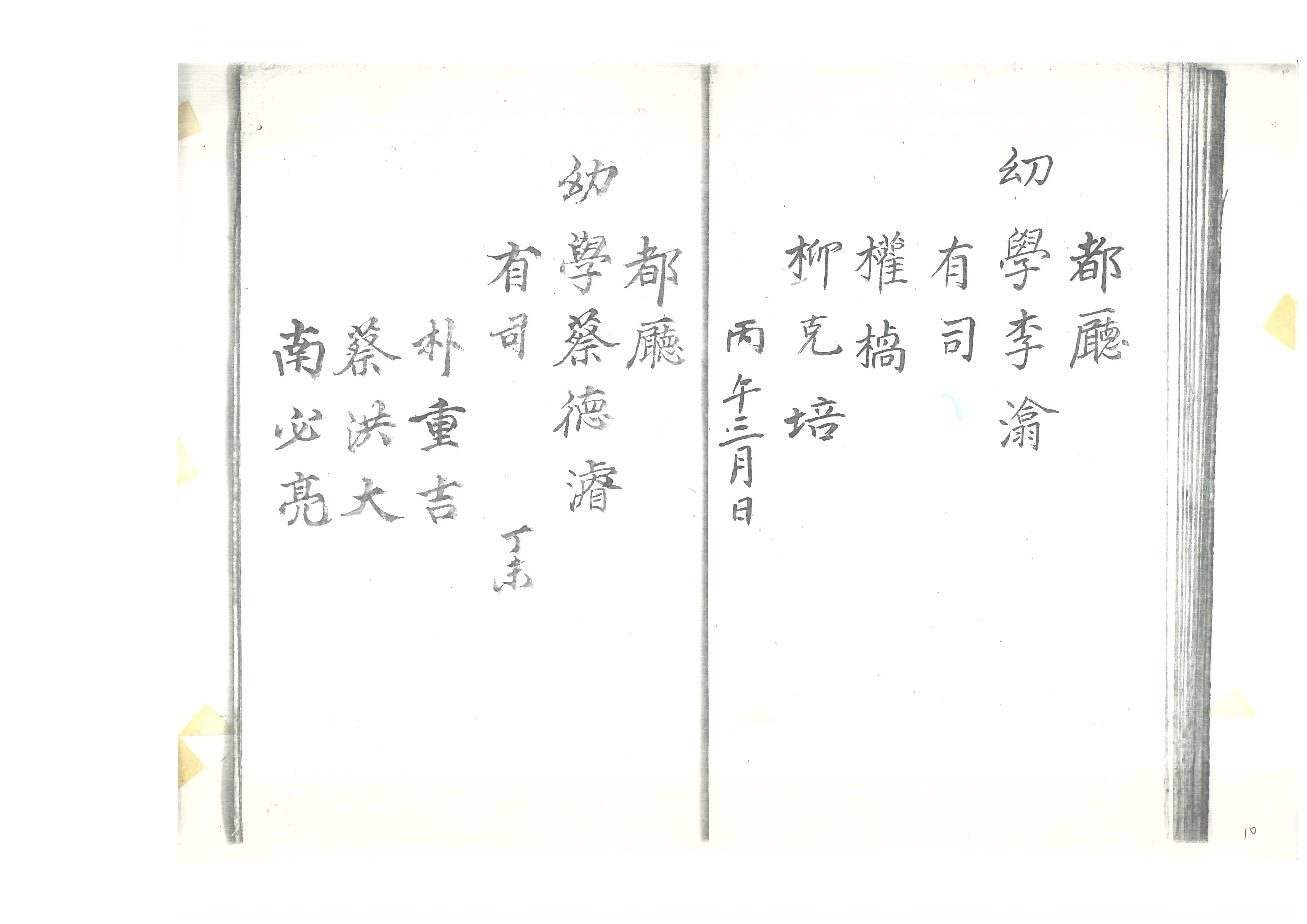

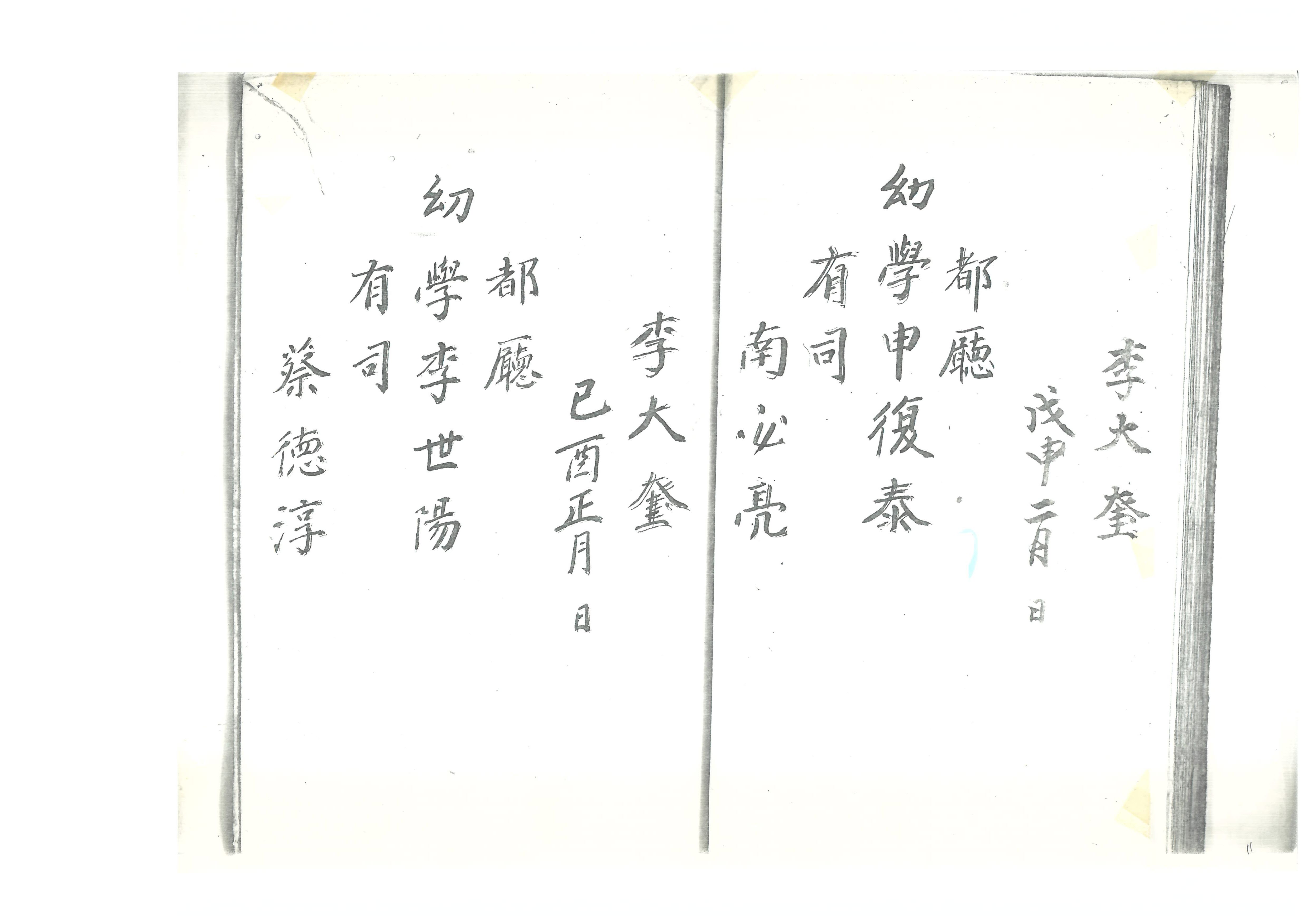

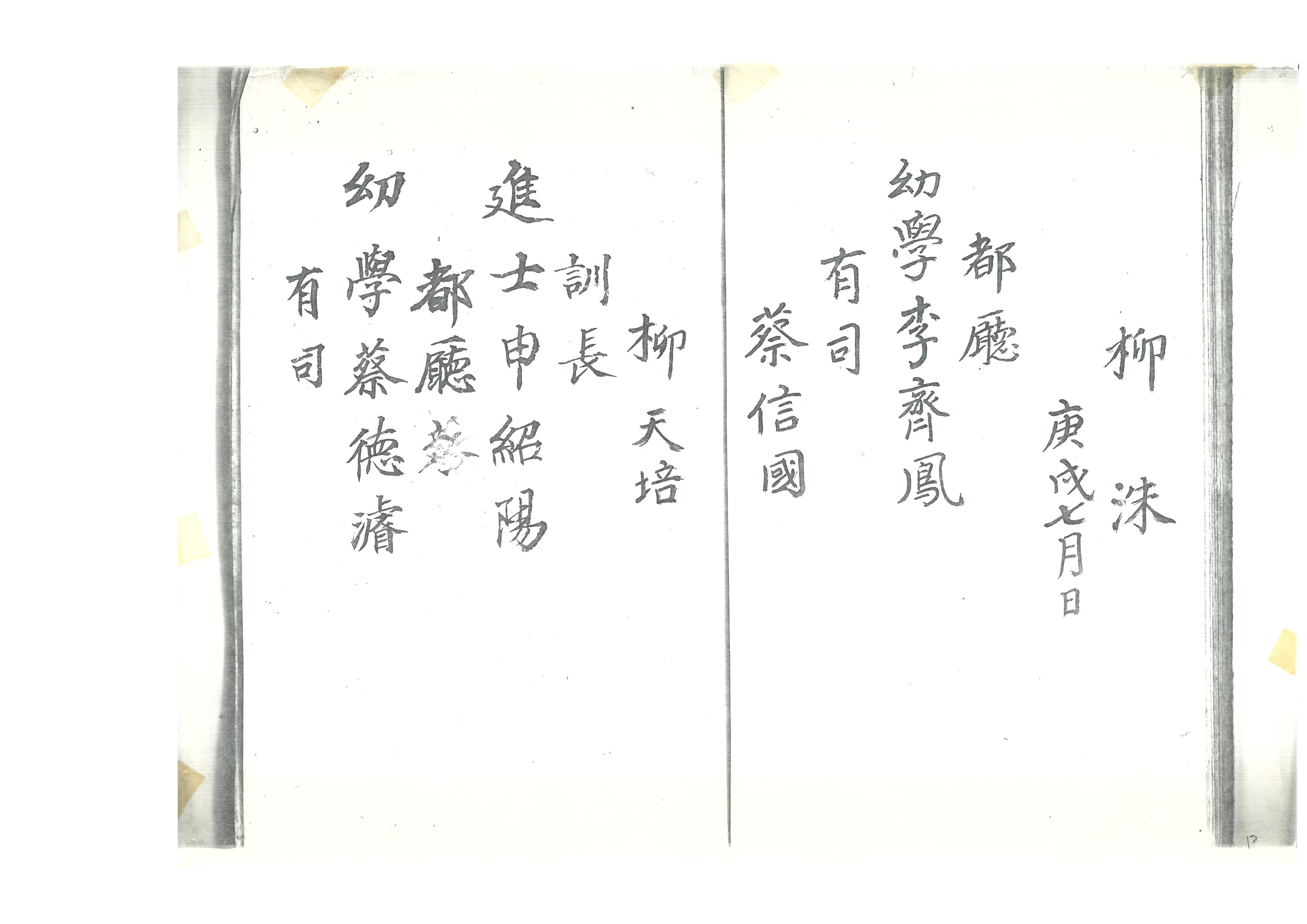

함창향교 소장 강학소 임원록은 1책으로 영조 51년(1775)부터 순조 12년(1812)까지 38년간 30회에 걸쳐 훈장・도청(都廳)・유사들의 성명과 취임연도 및 품관 정보 일부를 수록하고 있다.

먼저 훈장은 38년 동안 10회에 걸쳐 13명이 취임했는데 1인 체제 7회, 2인 체제가 3회였다. 이중 중임한 훈장은 정태응(鄭泰膺) 1명뿐이다. 취임 당시 관직 경력 내지 관품 보유자는 전주서(前主書) 1명, 진사 3명, 생원 4명이고 나머지는 유학이다. 전주서 이한룡(李漢龍)은 영조 1년(1725) 문과급제 후 예조・병조좌랑, 장릉령(長陵令) 등을 역임한 인물이며, 그 외 생원・진사는 함창사마록에 그 이름들이 확인된다. 명망 있는 향내 인사가 부족하여 38년간 모두 훈장이 존재하지는 않았으나 취임한 원장의 이력은 강학소 권위 확보에 일정한 도움을 주었을 것으로 보인다.

강학소는 원장-도청-유사 체제를 지향했으나 시기에 따라 그 형태가 달랐다. 즉 훈장은 없고 도청과 유사만 있는 경우가 훨씬 많았는데 도청은 반드시 임명되었다. 도청은 대부분 유학 신분으로 중복을 포함하여 성씨별로 분류하면, 이・채씨 각 9명, 남씨 6명, 권씨 4명, 류씨 2명, 신씨 1명 순이다. 좌목에는 본관이 기입되어 있지 않아 입록자의 성관이 명확하게 파악되지 않지만 함창 지역 지리지 자료를 살펴보았을 때 이씨는 월성・전주 이씨, 채씨는 인천채씨, 남씨는 의령남씨, 권씨는 안동권씨, 류씨는 진주류씨, 평씨는 평산신씨 등의 가문이다. 이들 가문은 18세기 함창향교 교임직을 가장 많이 배출하며 향내 영향력을 행사했던 가문이다.

유사는 2명에서 4명을 유지했는데 총 70명에 대해서도 동일하게 살펴보자. 중복 포함하여 성씨별로 나누어 분류하면 이씨 19명, 채씨 18명, 권씨 13명, 남・류씨 각 6명, 박씨 3명, 신・趙氏 각 2명, 정씨 1명 순이다. 박씨와 趙氏를 제외하면 앞서 도청을 역임한 가문 성씨들과 동일하다.

전체적으로 볼 때 조선후기 함창 향촌사회와 함창향교를 주도했던 월성・전주 이씨, 인천채씨, 의령남씨, 평산신씨 등의 가문의 참여 비중이 높다. 또한 훈장은 사마록에 등재된 인물들이 다수확인 되는 것은 당시 향내 명망이 있던 자를 초빙하여 강학소의 질적 수준과 권위를 가지게 하였다.

자료적 가치

조선후기 지방 교육의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 조선후기 향교와 서원 이외 교육 방안을 엿 볼 수 있는 얼마 되지 않는 자료 중 하나이다. 향교에 이러한 문서가 소장되어 있는 것은 재지사족들이 지속적으로 향교에 출입하며 향교를 중심으로 교육을 진흥시켰을 가능성이 크다. 또한 강학장소와 운영 등에도 향교에서 준비했을 가능성도 유출할 수 있다.

『慶北鄕校誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1991

『慶北鄕校資料集成』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『咸昌鄕校誌』, 함창향교, 2010

『尙州市史』, 상주시, 2010

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환