계묘(1723)년 7월 15일에 작성된 비안현 사족 명부인 〈향안〉

자료의 내용

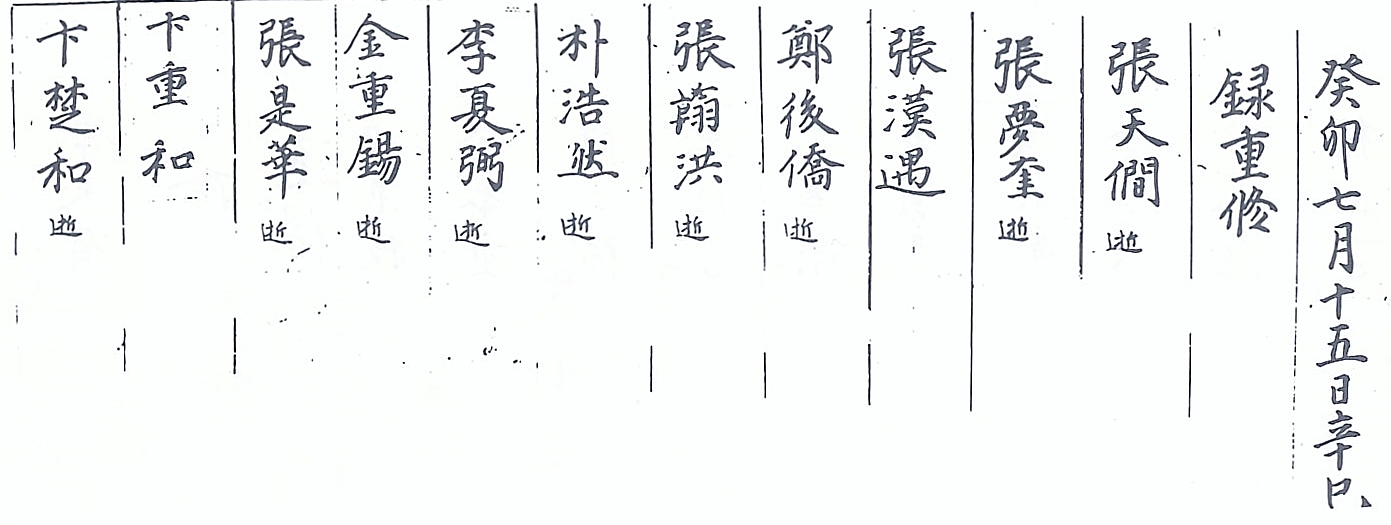

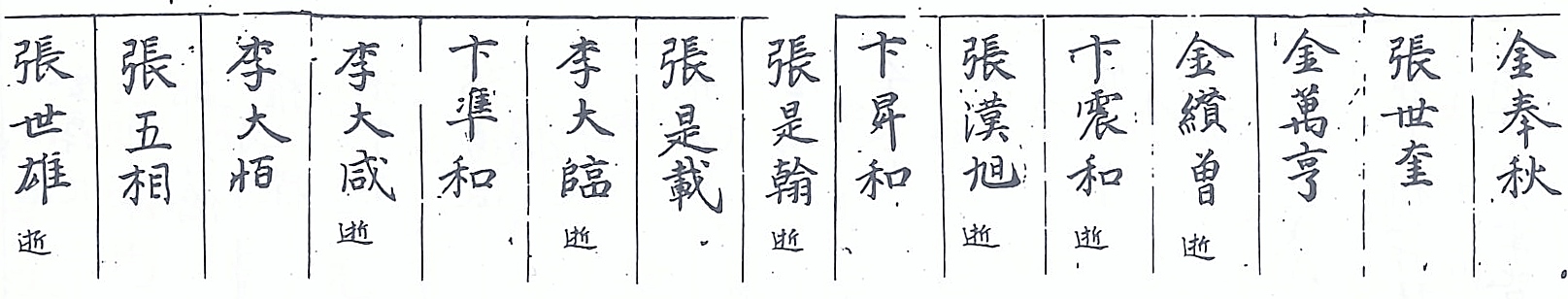

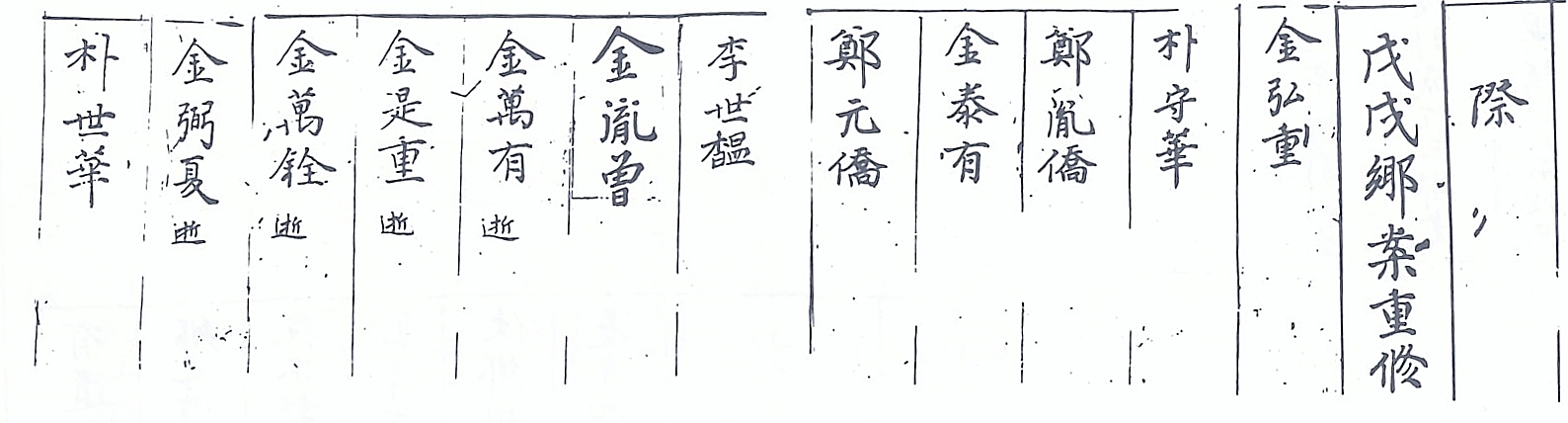

癸卯(1723)년 7월 15일에 작성된 비안현 사족 명부인 〈鄕案〉이다. 문서 서두에 ‘辛巳錄重修’라고 기록하고 있어 신사(1701)년에 작성된 〈향안〉을 중수한다는 사실을 먼저 밝히고 있다. 뿐만 아니라 신사록이 끝나는 부분에 ‘戊戌鄕案重修’ 부분도 이어 작성하고 있어 무술(1718)년의 〈향록〉도 새롭게 고쳐 작성하고 있다.

앞서 작성된 두 〈향안〉을 개수하면서 기록된 이들은 신사향록 26명, 무술향안 43명, 退錄 23명이다. 이중 신사년에 작성된 〈향록〉은 전하는 바가 없어 직접 비교할 수 없지만, 무술년의 〈향안〉의 경우 개수 이전보다 7명이 줄어든 것을 볼 수 있다. 이러한 향안의 개수는 등재자에 대한 심각한 논란이 비안현 유력 양반문중 사이에 있었던 것으로 볼 수 있는데 본 문서 말미에 23명에 달하는 향안등재자가 퇴록되는 사건에 대한 사유가 적혀 있다.

辛巳·戊戌의 두 차례에 걸친 향안 기록 가운데 前者는 張兵相이 기록한 것이요 後者는 3명의 鄕老가 쓴것이나 불행하게도 이의를 가진 사람들이 파기하는 바 되어 단지 鄕櫃에는 遺草와 찢어지고 헤진 案이 남아 있을 따름이니 이 어찌 우리 고을의 통탄할 일이 아니겠는가? 이로써 우리들이 이 무거운 부탁을 받아 참람하고 외람됨을 헤아리지 않고 혹시 해묵은 耳聞을 기록하고, 혹 남은 초안이나 파기한 향안을 연역하여 하나로 합쳐서 중수하여 이에 향규가 민멸되지 않게 하고자 하니 후세의 향원들이 준수하여 계승하여 완성하라.

문서를 다시금 중수하는데 있어 어떠한 이의가 제기되었는가에 대해서는 기록이 나타나 있지 않지만 위 사실로 미루어 보아 18세기에 접어들면서 고을마다 양반 상호간의 서차와 주도권 쟁탈전이 매우 격화되었던 사실을 알 수 있다. 이는 당쟁의 결과 영남인의 관료로의 진출이 사실상 어려워지는 것과도 무관하지 않다.

향안은 鄕籍, 鄕諺錄, 鄕中座目 등으로도 불리는 것으로 원래 지방에 거주하는 品官의 명단으로 在地士族 가운데에 親族 및 妻族에 신분적 하자가 없어야만 사족들의 공론에 따라 향안에 입록될 수 있었기 때문에 그들의 신분적 권위를 상징하는 의미로 작성되었기 때문에 본 문서 말미에 드러나는 바와 같이 향안에 이름이 오른 구성원인 鄕員들이 모여 鄕會를 구성·운영하였고 향회에서는 향안에 새로 이름을 올릴 사람을 결정하고, 座首, 別監 등의 鄕任을 추천하고, 자신들의 결속을 다지는 구심점으로 작용하였다.

문서에 드러나는 성관의 분포를 살펴보면 우선, 신사년의 〈향록〉에는 張 11명, 卞 5명, 李·金 각 4명, 朴·鄭 각 1명 등 총 26명이 입록되어 있다. 현전하고 있는 이보다 앞선 시기인 1673년에 작성된 비안현의 〈향안〉과 비교했을 때 2명이 줄어든 것으로 거의 차이가 보이지 않는다. 무술년의 〈향안〉에는 김 12명, 이 9명, 박 7명, 장 6명, 변 5명, 정 3명, 羅 1명 등 총 43명이 입록되어 있다. 현전하는 1718년에 작성된 〈향록〉에는 총 50명이 입록되어 있어 약간의 차이를 보이고 있는데, 이는 퇴록과 관련이 있는 것으로 보인다. 퇴록된 이들은 김 7명, 장·이 각 4명, 權 3명, 정 2명, 변·禹·尹 각 1명이다. 이러한 양상은 17세기 후반부터 18세기 초반까지에 작성된 비안현 향안의 통상적인 모습으로 두드러진 6가지 성관이 등재되는 것과 성격을 같이한다고 할 수 있는데 양반계층의 전반적인 재산감소와 혼인에 있어서의 솔서혼속의 퇴조, 예학의 발달과 철저한 준수 등이 원인이었을 것으로 보인다. 결국 이 시기 비안현을 주도한 성씨는 金·張·卞·朴·鄭·李 등으로 압축되었다고 볼 수 있고 이 문서 또한 이러한 과정에 작성되었다.

자료적 가치

본 문서가 작성되기 앞선 시기의 두 향안을 重修하면서 그에 대한 사유를 명확하게 밝히고, 入錄과 退錄 등의 결과를 상세하게 기록하고 있는 문서이다. 다만 문서를 다시금 중수하는데 있어 어떠한 이의가 제기되었는가에 대해서는 기록이 나타나 있지 않다. 향안은 재지적 기반을 가진 사족들의 지배계층을 명문으로 확고히 하기 위해 작성되는 것으로서 본 향안과 더불어 작성된 시기가 명확하게 표기된 前後한 때의 향안이 현전하고 있어 비안현의 사족들의 변화 양상을 살펴볼 수 있는 중요 자료이다.

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1989.

『朝鮮時代嶺南書院資料集成』, 李樹健 外,, 國史編纂委員會, 1999.

1차 작성자 : 윤정식