1687년 2월 경상도(慶尙道) 예안현(禮安縣) 예안향교(禮安鄕校) 교안(校案)

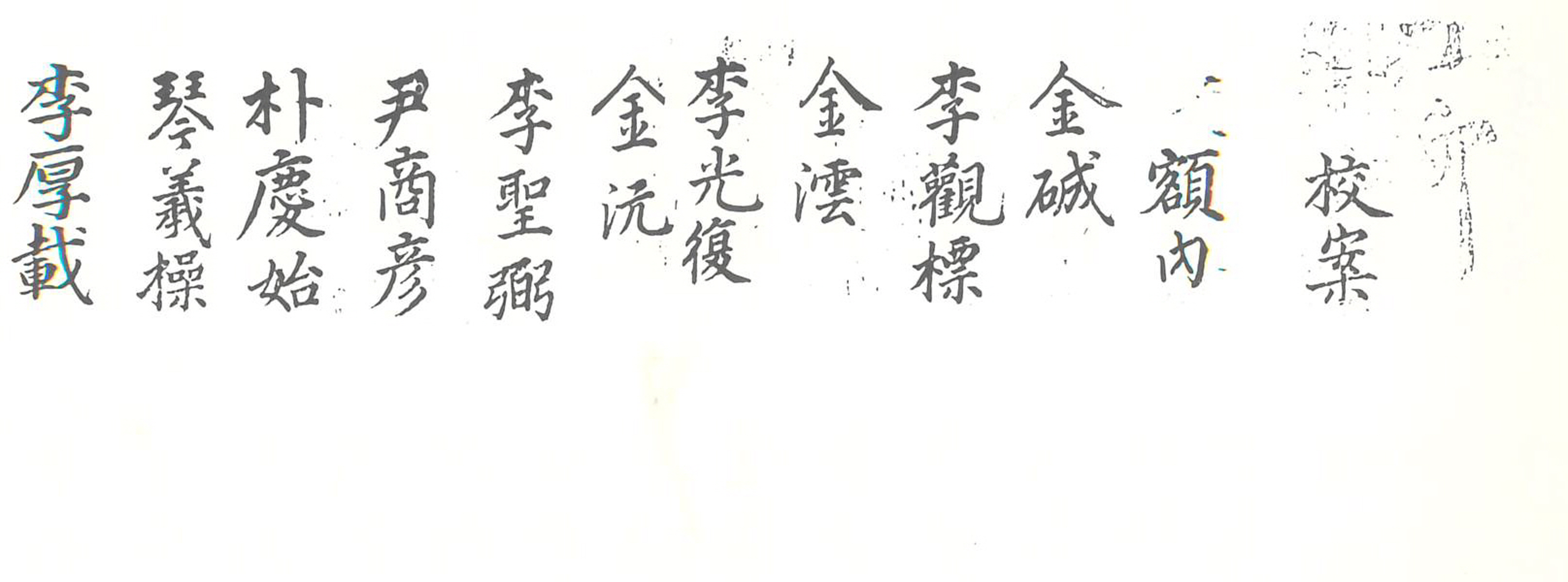

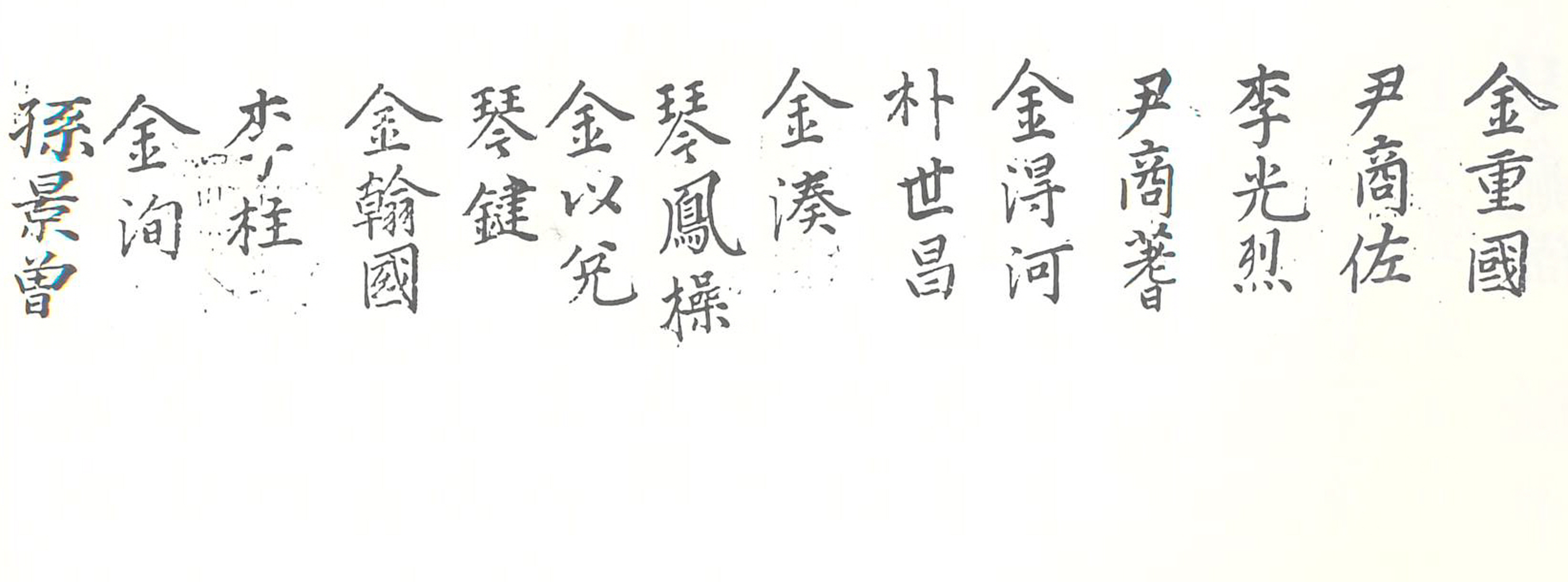

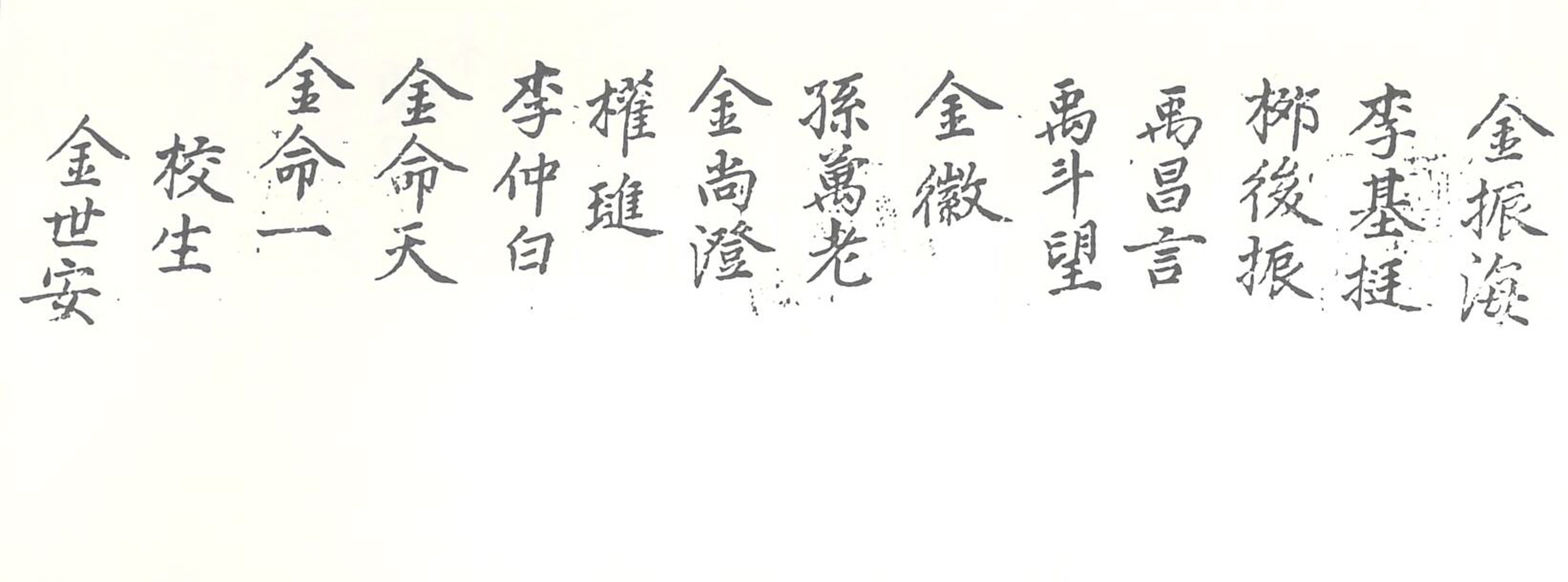

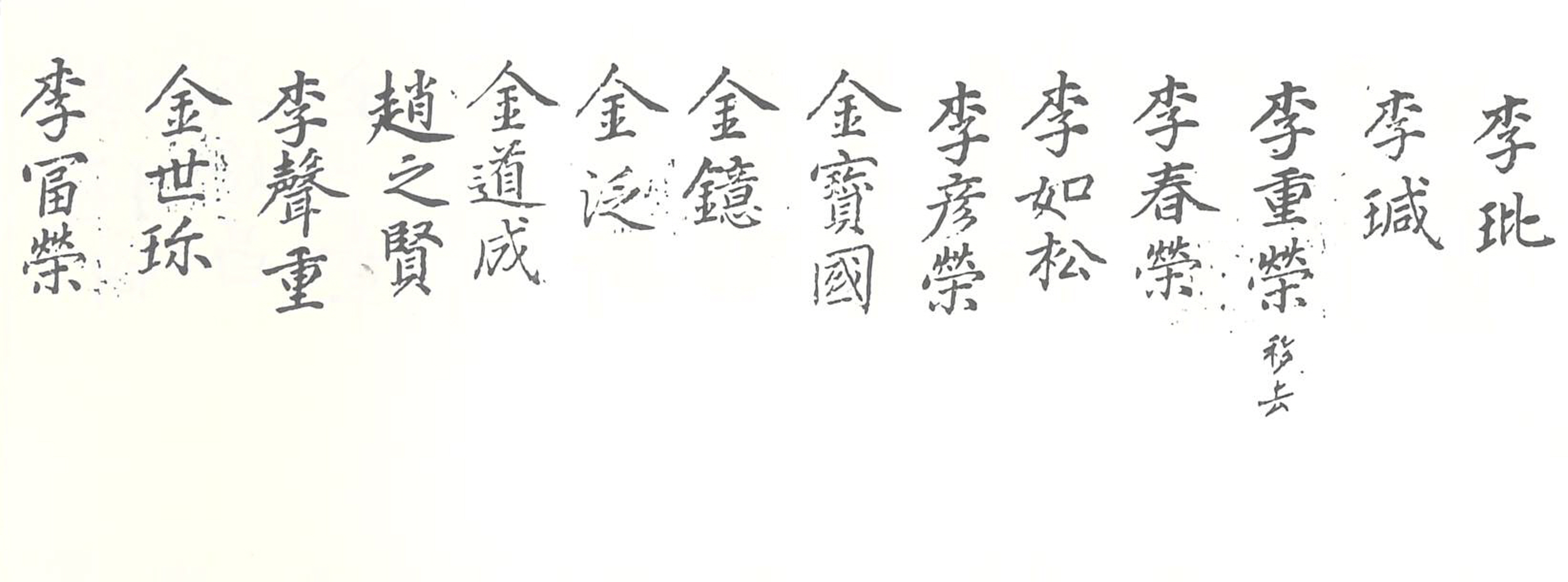

1687년 2월 경상도(慶尙道) 예안현(禮安縣) 예안향교(禮安鄕校)의 교생(校生) 명부다. 본 교안(校案)에 입록되어 있는 교생은 ‘액내(額內)’와 ‘교생(校生)’으로 구분되어 있다. 이중 ‘액내’는 총 35명으로 성씨별로는 이씨(李氏) 12명, 김씨(金氏) 9명, 조씨(趙氏) 7명, 금씨(琴氏)·남씨(南氏) 각 2명, 박씨(朴氏) 1명 순이며, ‘교생’은 총 33명으로 김씨 14명, 이씨 8명, 금씨·윤씨(尹氏) 각 3명, 박씨·손씨(孫氏)·우씨(禹氏) 각 2명, 권씨(權氏) 1명 순이다. 예안향교 교안에서 ‘액내’와 ‘교생’을 구분하는 것은 신분적인 이유다. ‘액내’는 정원 내 교생으로 예안현을 대표하던 사족들이 입록되었다. 반면 ‘교생’은 신흥사족이나 서얼, 평민 같은 부류가 입록되었는데, 이들 중에는 신분 상승이나 피역(避役)을 위해 향교에 입학하는 자들도 있었다. 이러한 경향을 통해 향교 교생의 사회적 성분과 17세기 예안현 지역 재지사족들의 동향을 살펴 볼 수 있다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『朝鮮後期 書院硏究』, 李樹煥, 一潮閣, 2001

1차 작성자 : 이광우