1633년 慶尙道 永川郡에서 1년 동안 出物되는 各樣의 物目과 수량을 기록해 놓은 장부

大同通一年各樣出物冊

자료의 내용

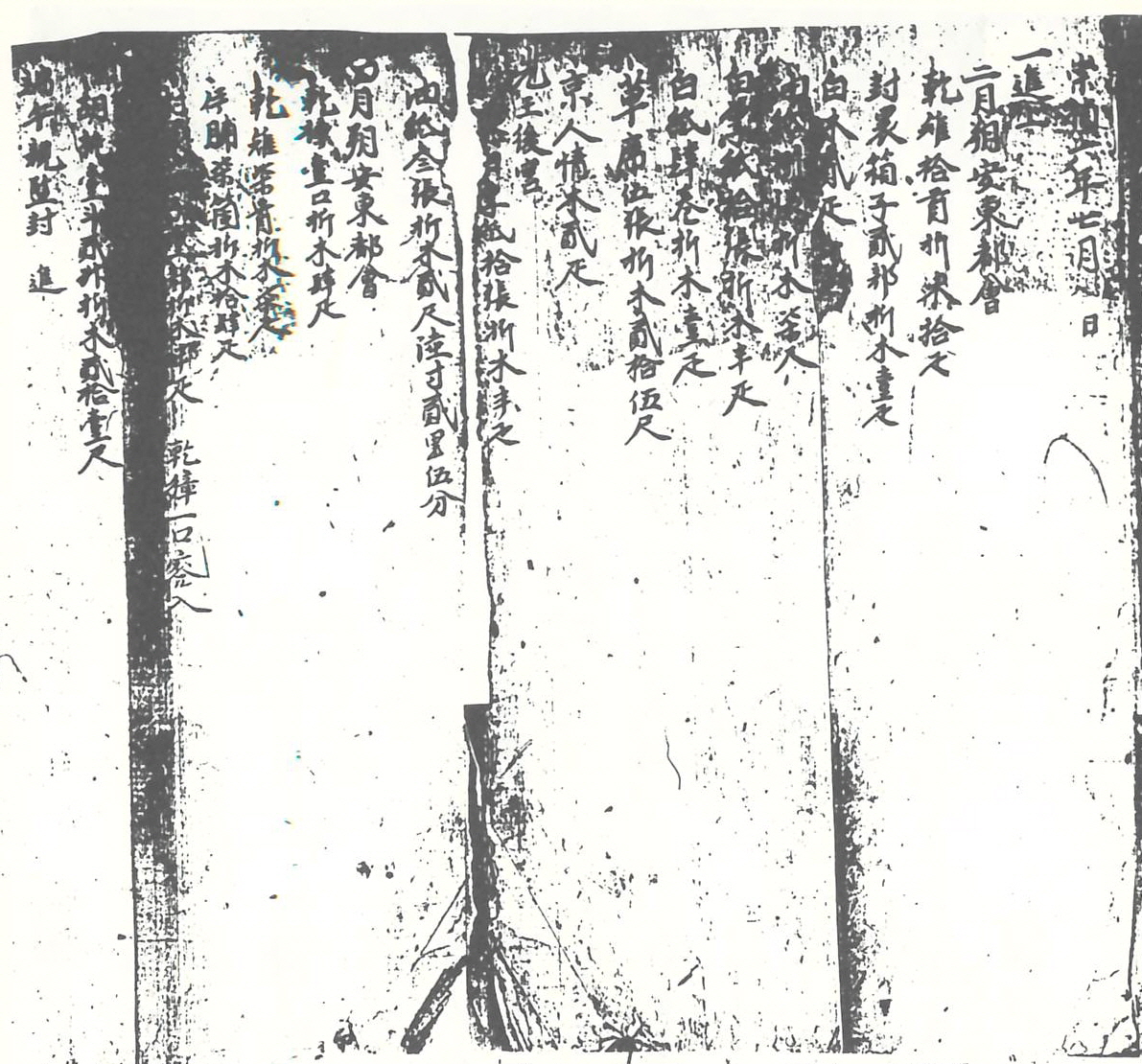

軍旨洑년 7월 慶尙道 永川郡에서 1년 동안 出物되는 各樣의 物目과 수량을 기록해 놓은 장부다. 자료는 ‘大同通一年各樣出物冊’이라는 제목으로 成冊되어 있으며, 永川鄕校가 소장해 오고 있다. 하지만 자료 말미에 永川郡守의 着官과 署押이 확인되는 것으로 보아, 영천군 官衙에서 작성한 자료임을 알 수 있다. 본문에는 進上·貢物·倭貢·求請·兵房·軍器·左兵營納年例軍丁雜物·作?客入抄·各官程 등 出物되는 물목의 항목과 각종 定式 등을 수록해 놓았다.

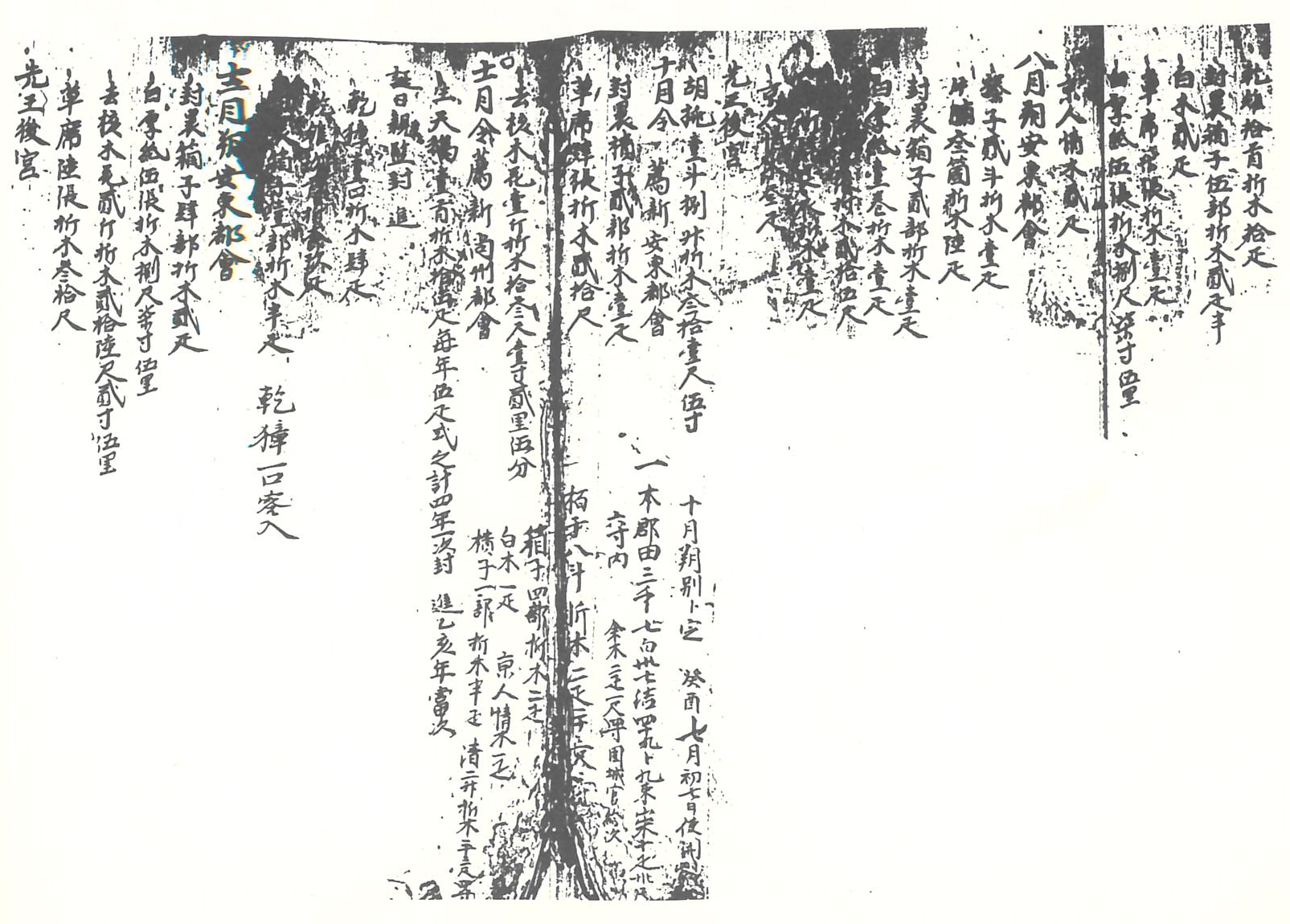

進上은 1년 동안 영천군이 올리는 진상품과 그 수량이다. 진상품은 2·4·8·10월, 12월 초하루와 臘日에 安東都會로 상납되었지만, 11월에는 尙州都會로 상납되었다. 진상되는 품목으로는 乾雉·白紙·草席·片脯·去核木花 등이 있으며, 해당 물목과 수량 다음에는 折木價를 병기하였다. 진상품 중 先王後宮 몫은 상납되는 달 말미에 별도로 기재해 놓았으며, 상납할 때 소용되는 京人, 즉 京主人에 대한 人情債도 折木價로 기재되어 있다.

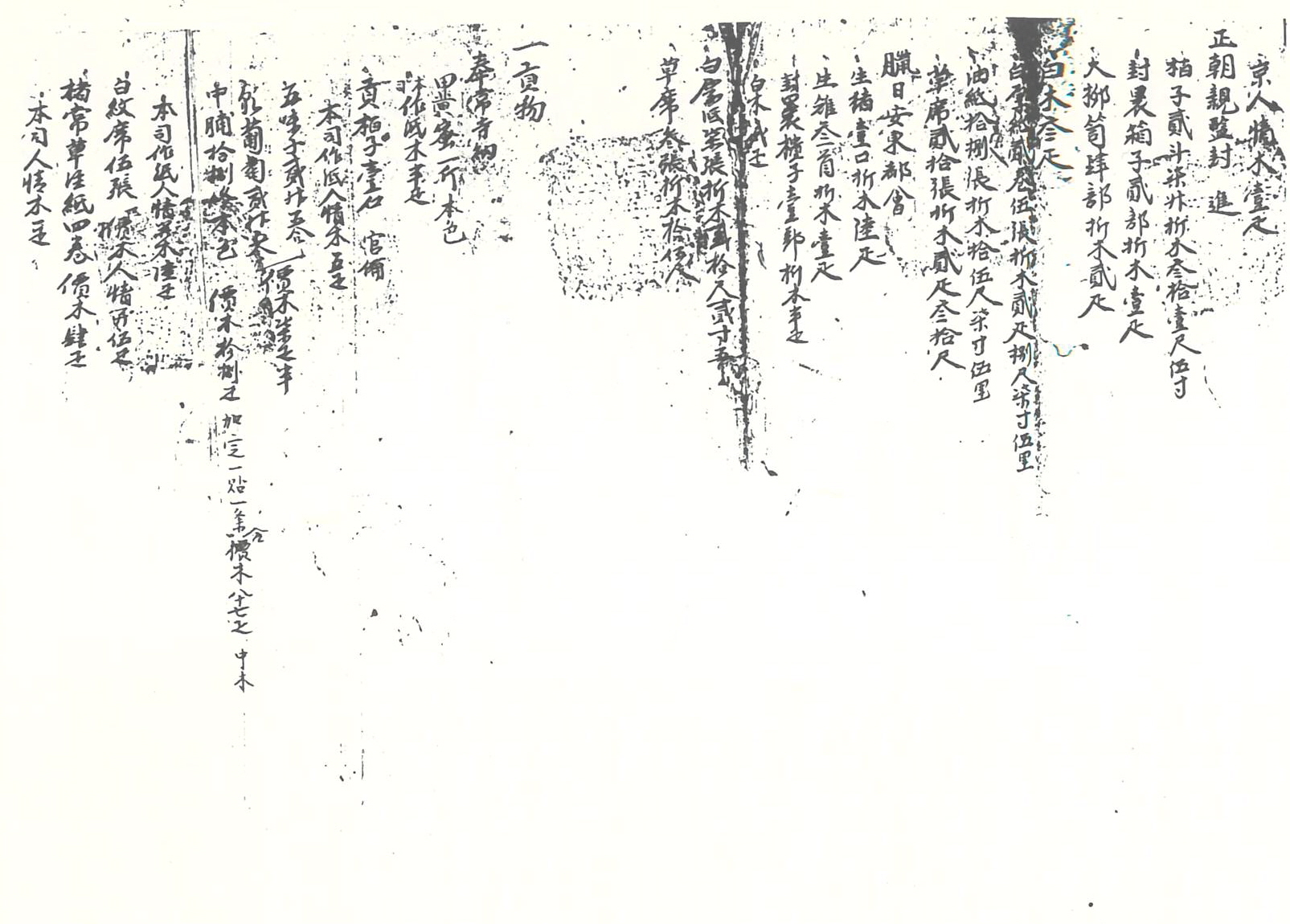

貢物은 중앙의 각 관청과 상급 기관에 상납되는 영천군의 각종 특산물이다. 상납되는 공물은 각 관청과 기관별로 분류되어 있다. 이중 중앙 관청으로는 奉常寺·濟用監·尙衣院·司導寺·校書館·驪州分奉常寺·司宰監·掌苑署·司贍寺·軍器寺·繕工監·內贍寺·內資寺·長興庫·惠民署·典醫監·禮曹·觀象監·工曹가 확인된다. 각 관청의 성격에 맞게 종이·약재·음식 등의 공물이 상납되었는데, 각 상납품의 수량 다음에는 折木價를 병기하였다. 각 관청에 상납되는 공물 목록 말미에도 人情債가 折木價로 기재되어 있는데, 이때의 인정채는 本司와 戶曹 두 가지로 분류되어 있다. 중앙에 바쳐지는 공물은 호조에 우선 상납되었다가, 각 관청에 분배되기 때문에, 두 곳 모두 인정채를 지급했던 것이다. 이중 호조에 지급하는 인정채는 作紙, 즉 종이 값 명분으로 납부되었던 것으로 나타난다. 그 외 영천군의 상급 기관인 監營과 兵營, 그리고 營將에게 상납되는 공물의 수량, 그 折木價도 기재되어 있다. 감영에 상납되는 공물은 春等·秋等으로 나뉘어져 있으며, 직접 상납하거나 大邱府·慶州府의 도회소로 상납하였다. 역시 상납처별로 인정채와 作紙價를 기재해 놓았다.

倭供은 倭館에 머무는 일본인에게 지급되는 물품, 그리고 일본 사신의 접대나 일본과의 무역에 쓰는 여러 가지 물품이다. 당시 영천군은 米·木·小豆·大口魚·卵·黃栗 등을 납부했는데, 대부분 식료품이다. 折木價가 기재되어 있지 않는 것으로 보아, 모두 현물로 납부된 듯하다. 倭供은 日供으로 쓰여 지는 것과 宴享 때 쓰여 지는 것으로 분류되어 있다.

求請은 일본과 對馬島의 요청으로 지급되는 물품이다. 본 자료에 따르면 영천군은 白紋席·柏子·黃蜜·虎脯 등을 현물로 납부한 것으로 나타난다.

兵房은 말의 진상과 관련된 것이다. 진상하는 말 한 匹에 價木 150疋이 각 군현별로 할당 되어 있다. 이때 영천군은 木 20필을 상납하였다. 한편, 兵房條 말미에는 1632년 영천군에 司錄寺 分養馬 3필이 할당되어, 이때부터 매년 馬裝木 3필을 상납하게 되었음을 부기해 놓았다.

軍器는 영천군이 납부하는 군사의 기구다. 해당 물목으로는 西邊에 보내지는 ?衣를 비롯해 去核木花·紙衣·白厚紙가 있으며, 人情木도 기재되어 있다.

左兵營納年例軍丁雜物은 영천군이 蔚山府에 소재한 慶尙左兵營에 납부하는 각종 雜物의 물목과 수량을 기재한 것이다. 해당 물목으로는 인정채를 비롯해 草席·條乙所·白筆·眞墨 등이 있다.

作?客入抄에는 出物할 때의 짐삯이 물목별로 기재되어 있다. 各官程은 영천군과 도내 각 군현, 여주목·京城, 그리고 水營·統營과의 거리를 半日程에서 十日程으로 구분해 놓은 것이다.

자료적 가치

조선시대 공물과 진상 상납의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료다. 조선 정부와 중앙의 각 관청, 그리고 도내 상급 기관은 각 군현에서 상납되는 공물과 진상품으로 운영되었는데, 이때의 물목은 군현의 규모, 특산물의 종류, 거리 등을 감안하여 배정되었다. 본 자료는 軍旨洑년 경상도 영천군이 공물과 진상의 명분으로 상납했던 각종 물목과 定式이 수록되어 있다. 경상도에서 大同法이 시행되기 이전, 진상 및 공물의 실제 상납 사례를 확인할 수 있다는 점에서 주목되는 자료다. 또한 매 항목마다 人情債와 作紙價 비용도 기재되어 있어, 이 시기 負稅 관행의 일면도 살펴 볼 수 있다.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우