癸巳년 6월에 작성한 것으로 향청의 물품조달 내용을 列記한 비안향교 소장 《鄕廳新舊器物都案》

자료의 내용

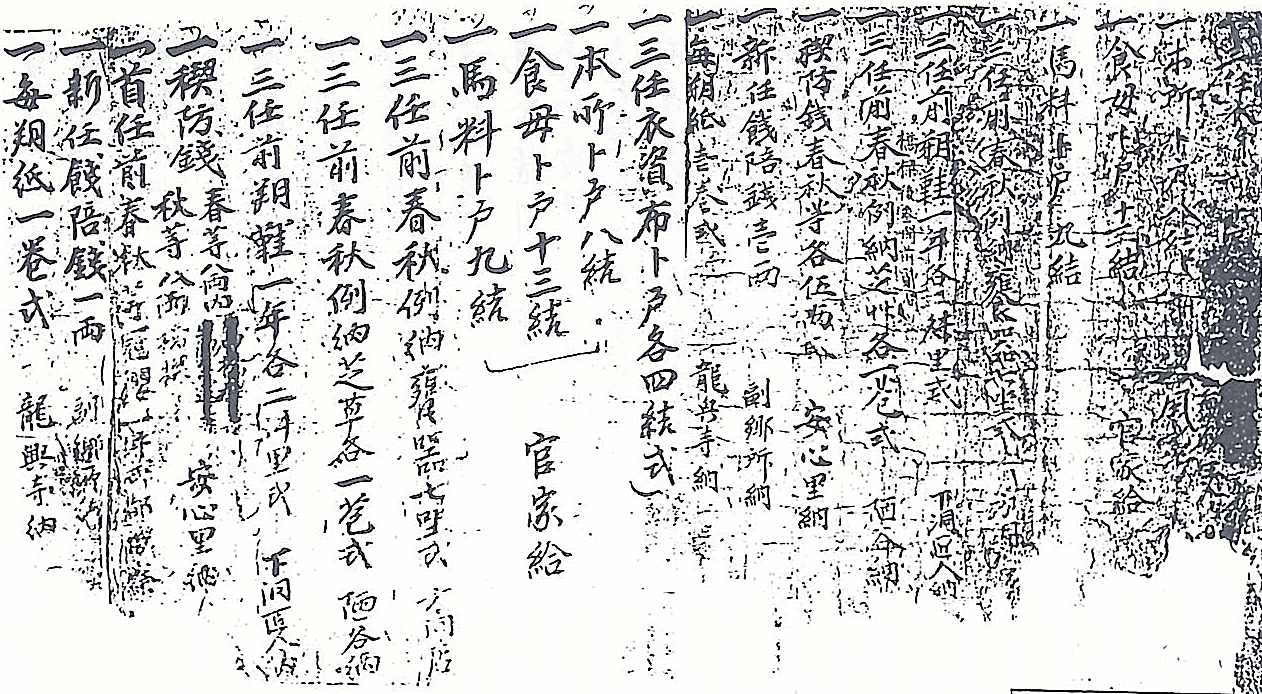

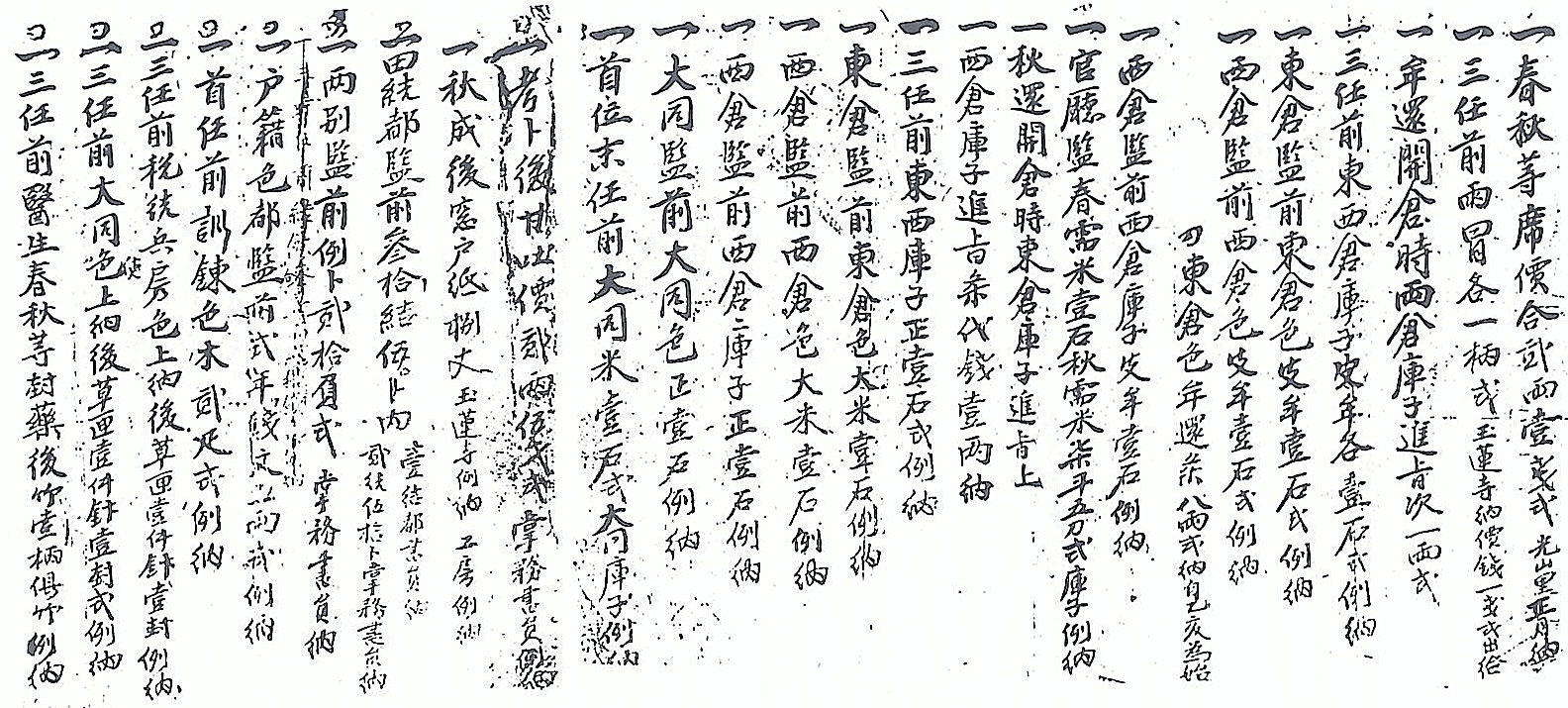

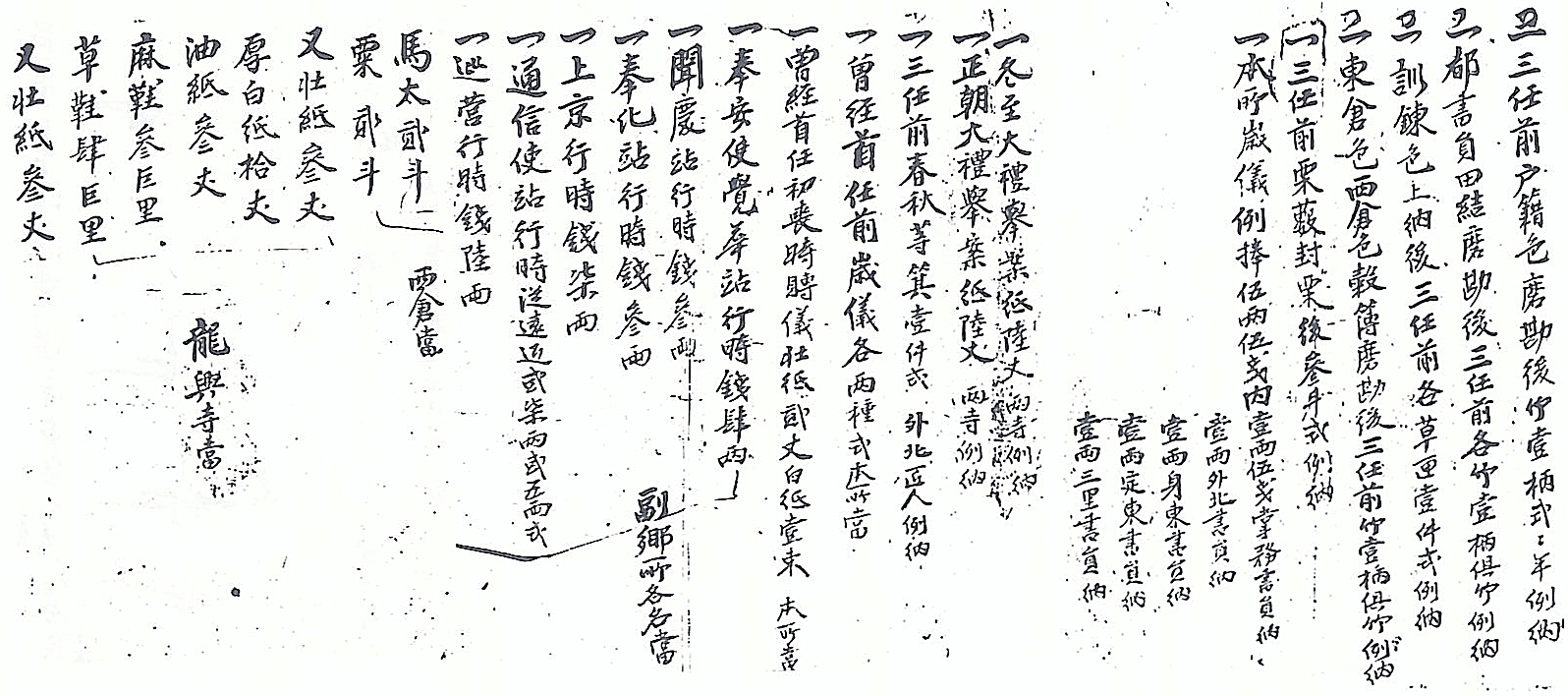

癸巳년 6월에 작성한 비안향교 소장 《鄕廳新舊器物都案》으로 향청의 물품조달 내용을 列記한 것이다. 三任衣資布, 本所, 食母, 馬料를 위한 卜戶와 甕器, 芝草, 稧防錢, 新任錢培錢, 每朔의 紙, 朔鞋, 席價, 窓戶紙 등을 官家나 각 洞의 店, 匠人, 龍興寺, 庫子, 掌務書員, 본소, 西倉, 玉蓮寺, 講武堂 등의 例納, 當, 例給으로 해결하였다. 총 16면으로 구성된 문서로 12면에는 各廳歲儀秩이 있고, 14면에는 例給條가, 15면에는 邑市上下場 地貰錢을 매년 각 2戔 5分式 징수한다고도 한다.

향청은 조선시대 지방의 수령을 자문, 보좌하던 자치기구로 조선 초기에 설치된 留鄕所를 임진왜란 이후 대개 향청이라 불렀다. 본래 설치 목적은 지방의 악질 鄕吏를 규찰하고 鄕風을 바르게 하는 등 향촌교화를 위한 것이었다. 그러나 점차 위엄을 세우는 기관으로 변해 작폐가 이루 말할 수 없었다. 더구나 수령권과의 충돌로 여러 차례 설치와 폐지를 거듭하게 되었다.

그 뒤 士林派가 정계에 진출하면서 1488년(성종 19) 성리학적 향촌 질서를 확립함과 동시에 자기들의 세력 기반을 강화하기 위해 다시 설치하였다. 다시 설립된 유향소는 鄕射禮·鄕飮酒禮를 실시하는 기구로서 기능하였다. 또한 향촌내의 불효·부제·불목·不任恤한 자 등 향촌 질서를 파괴하는 자들을 통제해 향촌 교화의 목적을 달성하는 데 중점을 두었다. 그러나 중앙의 현직 관리로 京在所堂上을 삼아 그들의 入鄕 유향소의 座首를 임명하게 하고 통제하도록 함으로써 勳舊派 재상들이 대부분의 유향소를 장악하게 되었다. 그러나 이에 따른 비리가 속출하였다. 그리하여 훈구세력이 자연 도태되고 사림이 중앙 정계를 완전 장악한 선조 때부터 정비를 가해 마침내 1606년(선조 36) 경재소를 혁파하였고 좌수 임명권도 수령에게 넘겼다. 이로써 유향소는 그 성격이 크게 달라져 수령 휘하에서 그를 보좌해 행정 실무의 일부를 집행하는 기구가 되었다. 이때부터 명칭도 향청 또는 貳衙라 하였으며 좌수는 수령의 수석보좌관이 된 셈이었다.

이제 좌수는 면·이 향임들의 인사권을 가지고 각종 송사를 처리하며 환곡을 취급하는 등 지역 민생의 안위를 좌우하는 중요한 임무를 띠게 되었다. 따라서 좌수를 비롯한 향임들에 대한 향촌사회에서의 수요는 증가하였고, 특히 향임 중 최고 직임인 좌수를 담당하는 인물은 가문의 위세, 개인의 인품, 관직 역임여부 등이 모두 고려되었다. 일반적으로 좌수를 배출한 가문이 별감까지 많이 역임하고 있어 좌수가문을 중심으로 향촌사회가 운영되었음을 짐작할 수 있다. 통상 향청의 조직은 그 대표자격인 좌수와 그 아래 보조기관인 2~5명의 별감으로 구성되어 있었는데, 비안의 경우, 좌수 1인, 좌우별감 각 1인 등 총 三任이 있었다. 그리고 향임들의 임기가 대체로 2년이었으나 별도의 사항이 기록되지 않아 명확한 임기는 밝혀놓고 있지 않다. 좌수는 그 지역에서 덕망이 높고 나이도 지긋한 자들 중에서 주민에 의해 임명되었다. 그러나 임란 이후에는 향청이 견제기관에서 보좌기관으로 그 기능이 약화되면서 임원들은 수령에 의해 임명되는 임명제로 바뀌게 되었다.

본 문서에서는 좌수나 별감 등을 별도로 부기하고 있지 않아 문서가 작성될 당시의 향임들의 영향력을 직접적으로 보여주는 내용은 없으나, 향청이 담당하는 업무들에 관한 일종의 분장표로서 다양한 일들에 대한 상세한 정보를 알려주고 있다.

자료적 가치

작성연대는 명확하게 알 수 없지만, 향청에서 다뤄지는 임무들에 관한 시행사항을 상세하게 밝혀주는 자료이다. 뿐만 아니라 향청 운영에 있어 재정적 뒷받침에 관한 사항들도 일일이 기록되어 있어 향촌사회 운영과 밀접한 관계가 있는 비안현 인근의 관계 기관들을 엿볼 수 있다.

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1989.

『朝鮮時代嶺南書院資料集成』, 李樹健 外,, 國史編纂委員會, 1999.

1차 작성자 : 윤정식