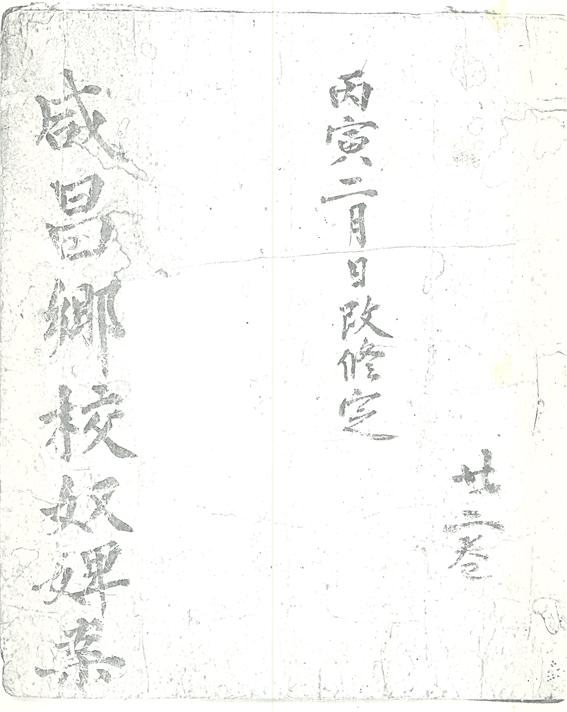

병인(丙寅) 2월 개수(改修)한 함창향교(咸昌鄕校) 노비안(奴婢案)

자료의 내용

조선초기부터 향교의 원활한 운영을 위해 교전(校田)과 교노비(校奴婢)를 군현의 등급에 따라 차등 지급하였다. 그래서 조선시대 향교의 대표적인 경제적 기반은 단연 전답과 노비였다.

교노비는 태종 13년(1413) 처음 책정 후 태종 17년(1417)에 조정되었고, 『경국대전』 형전(刑典) 외노비조(外奴婢條)에 부(府)의 향교는 30명, 대도호부(大都護府)・목(牧)의 향교는 25명, 도호부(都護府) 향교는 20명, 군현(郡縣)의 향교는 10명으로 법제화 되었다. 이 규정은 조선후기 편찬한 『대전회통(大典會通)』 에도 그대로 수록된 것으로 보아, 한말까지 적용되었음을 알 수 있다.

교노비는 공천(公賤)으로 분류되며 지방 관아에서 입역하는 관노비와 같은 성격으로 파악되었다. 이들은 ‘물허면천(勿許免賤)’이라 하여 동일 공천인 시노비(寺奴婢)와 달리 향교에 예속되어 있었다. 이는 교노비를 향교의 주요 사환(使喚), 수직(守直), 각종잡역 등을 전담케 하여 향교의 운영을 원활히 하려는 목적이 있었다.

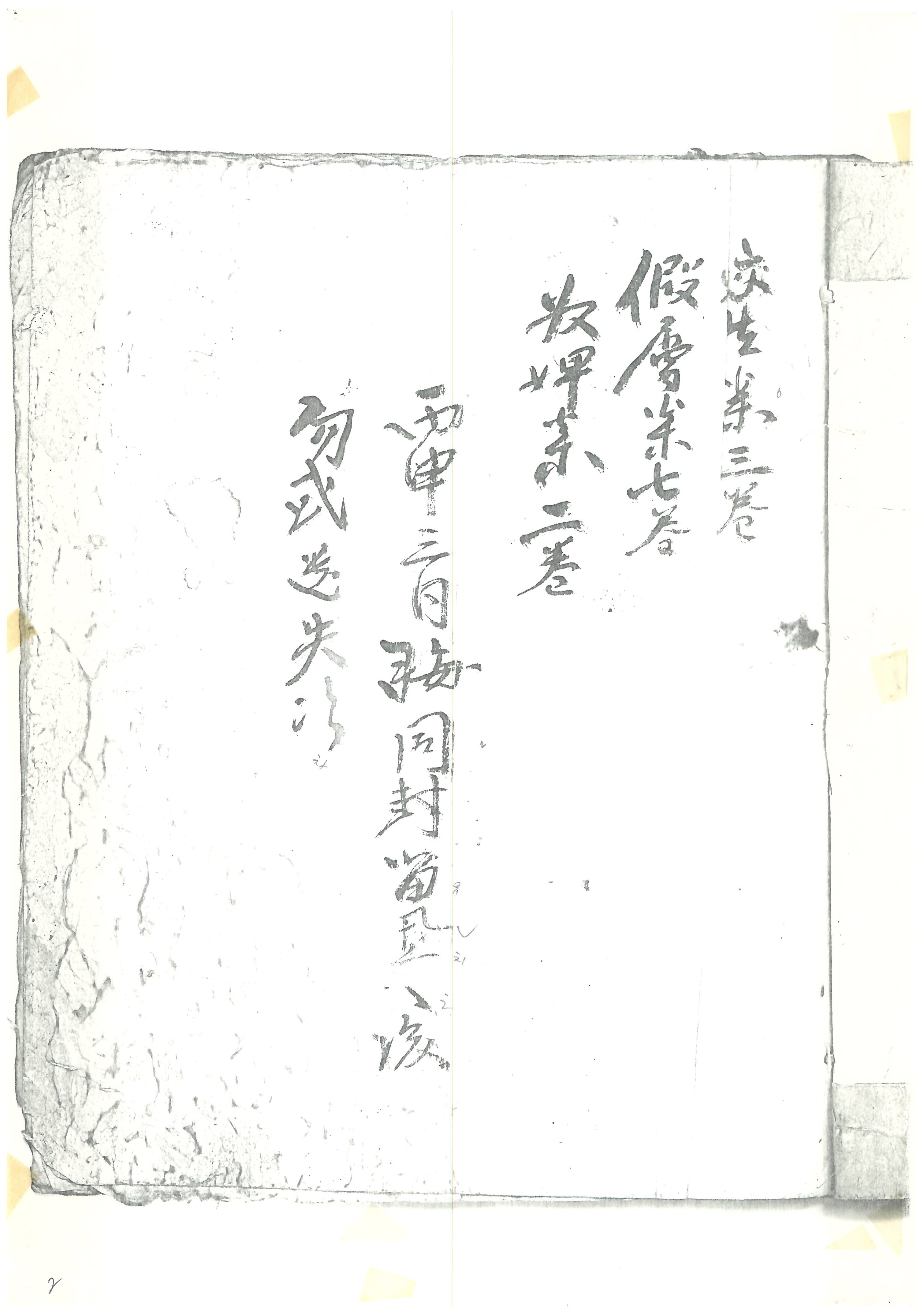

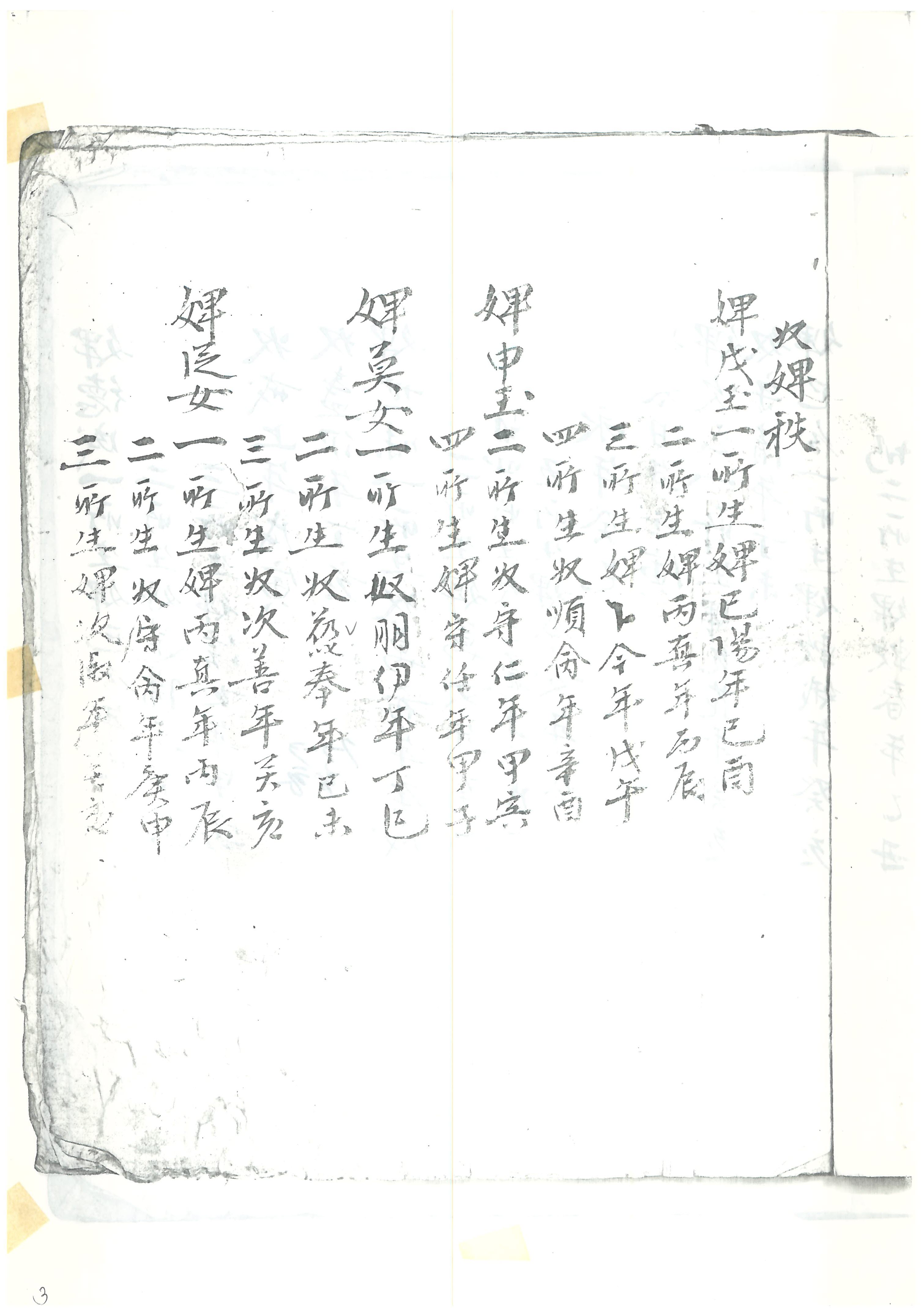

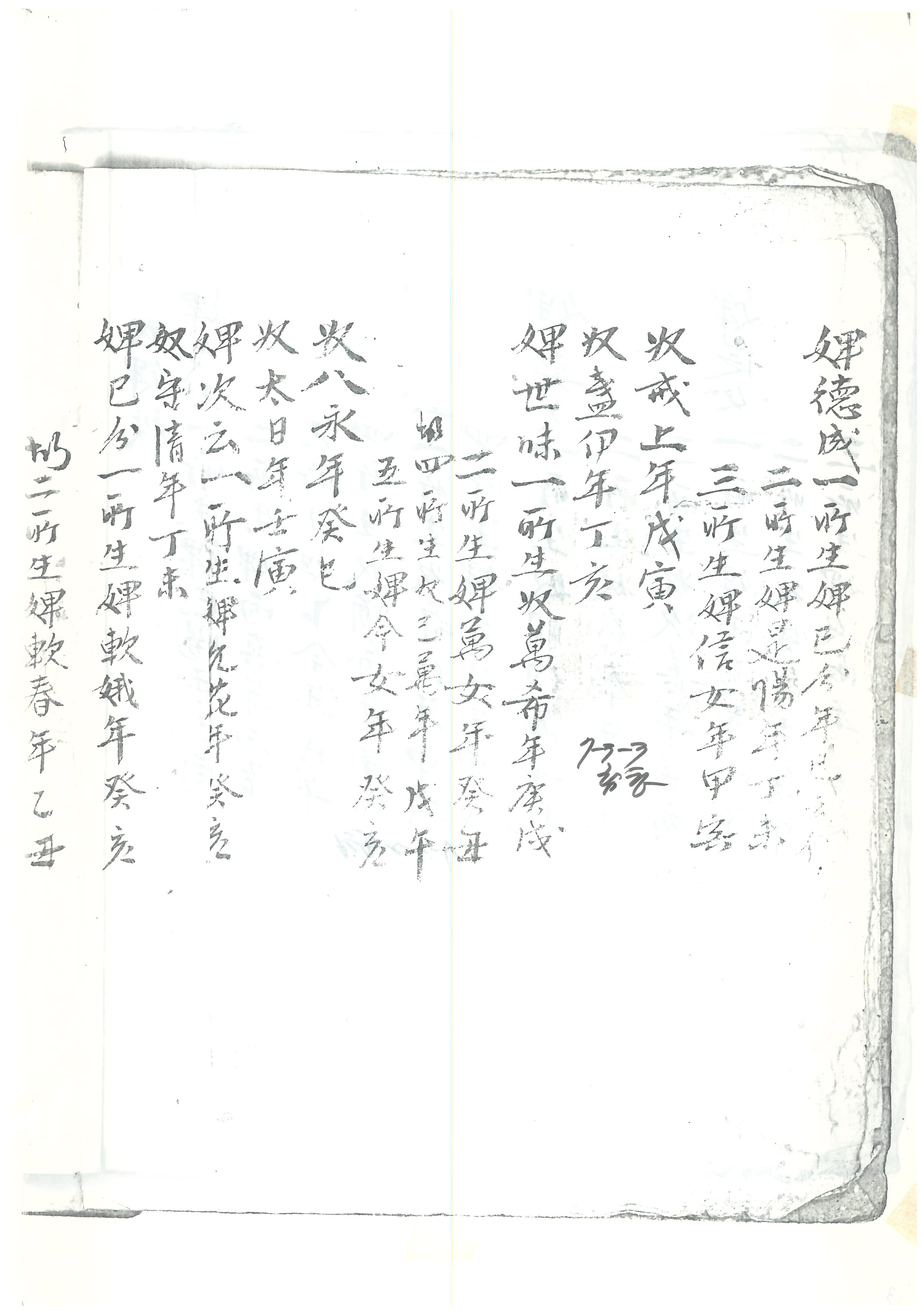

함창향교에는 노비안(奴婢案) 4책이 현전하고 있으나 모두 간지만 표기되어 있어 정확한 작성연대는 알 수 없다. 본 자료는 4책 가운데 하나로 병인(丙寅) 2월 개수(改修) 노비안이다. 겉표지에는 함창향교노비안(咸昌鄕校奴婢案)으로 표기 되어있고, 좌목에는 성별・소생(所生)・성명・간지(干支) 순서로 기록하고 있다. 다만 노비의 혼인 형태나 노비안 작성시점이 정확하지 않아 출생 간지는 있어나 그 연령은 알 수 없다.

본 자료에는 총 53명의 노비 이름이 수록되어 있고, 노(奴)가 26명이며 비(婢)는 27명이다. 군현(郡縣)의 향교 노비의 수가 10명으로 법제화 되어 있었던 점과 비교해 보면 많다는 것을 알 수 있다. 그러나 이는 문서상의 숫자일 뿐이며, 현실의 교노비 숫자와는 괴리가 있었다.

노비는 종모법에 의해 모계인 비(婢)를 중심으로 가계가 계승되며, 그 소생은 신분 또한 천인이 되고 소유주 또한 모(母)와 동일하다. 본 자료에도 노비의 출처를 분명하기 위해 비(婢)의 소생임을 정확히 적기하고 있다. 반면 노(奴)의 경우는 그 소생이 없는데 아마 배우자가 양인이기 때문이다.

교노비들은 처음에는 자연적 생산, 기진(寄進), 매득, 투탁 등의 방법으로 증가되어 가다가 각 향교마다 시기적인 차이는 있지만 대체로 18세기 중반 이후부터는 점차 감소추세에 놓였다.

교노비 감소의 주원인은 사망・노제(老除) 자연 감소와 도망이 가장 큰 원인이었다. 이 노비안에도 사망(故) 노비가 2명이 기재되어 있다.

조선후기 교노비는 도망과 신분질서의 붕괴로 그 경제적 가치가 상실되는 추세였다. 그래서 향교에서는 교노비의 명확한 신분 파악과 재산관리의 편의를 위해서 도망노비, 노비 거주지, 소생의 신분 등을 수록한 문서를 작성한 것이다.

좌목 말미에는 병인(丙寅) 2월(二月) 초2일(初二日) 간지와 재임(齋任) 권(權)과 박(朴) 이름으로 마무리하고 있어 향교 임원이 이를 관리・감독하였던 것을 알 수 있다.

자료적 가치

본 자료는 일부자료로서 한계는 있지만 조선시대 함창향교의 경제적 기반을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 교노비들에 관한 사항을 세밀하게 기록하고 있어 향교의 주요 재원이었던 전답과 더불어 노비를 어떻게 관리하고 있었는지를 보여주는 자료이다.

『慶北鄕校誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1991

『慶北鄕校資料集成』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1992

『朝鮮後期鄕校硏究』, 윤희면, 일조각, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 강대민, 경성대학교출판부, 1992

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환