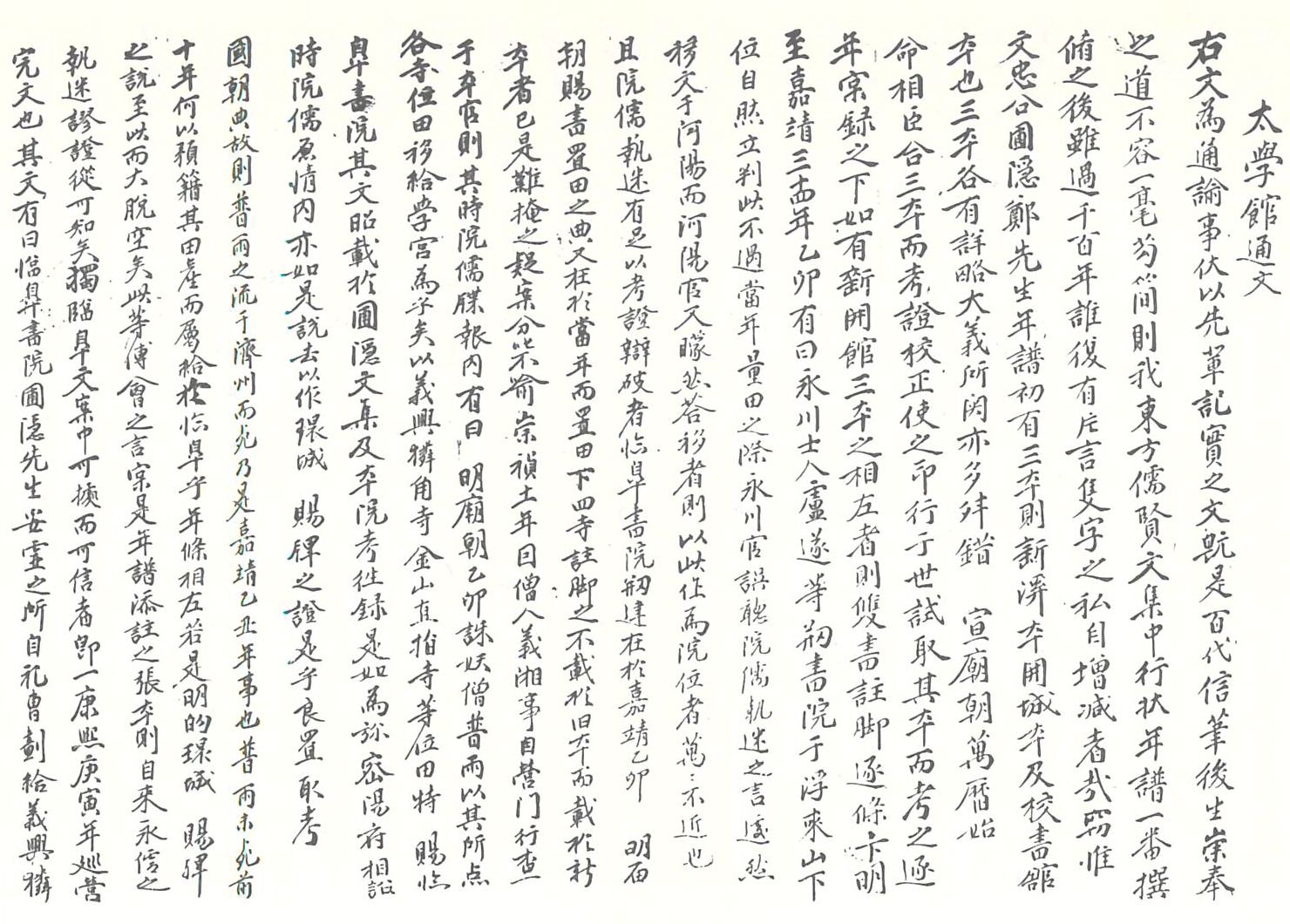

1771년 成均館 儒生들이 臨皐書院 간행 『圃隱集』 수록 圃隱先生年譜의 添註 11자를 刊去하자는 의견으로 慶尙道 소재 주요 鄕校·書院에 보낸 通文

壬午四月日 河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄

자료의 내용

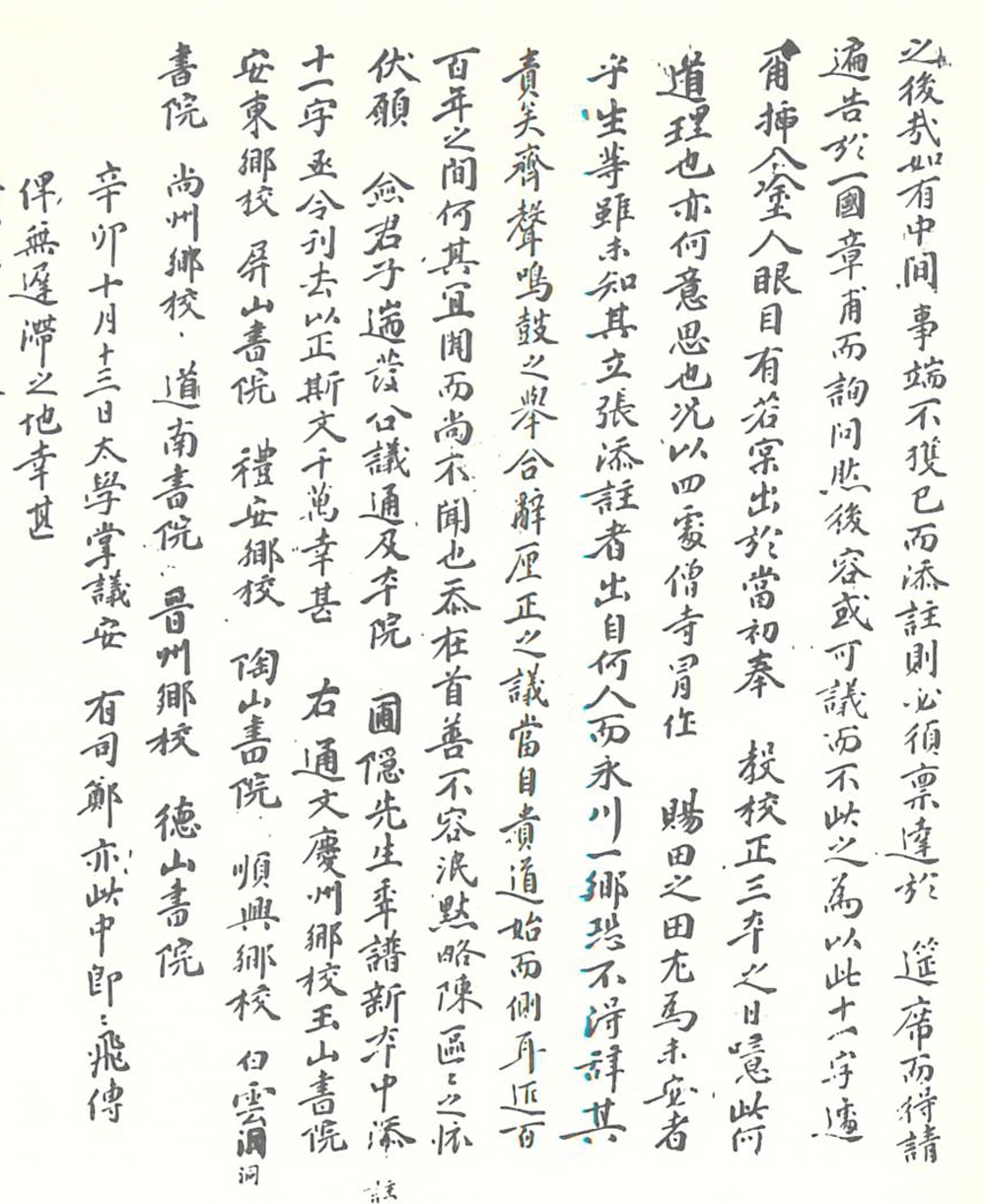

1771년 10월 13일 成均館 유생들이 慶尙道 소재 주요 鄕校와 書院에 보낸 通文이다. 통문을 전달 받은 玉山書院·屛山書院·陶山書院·白雲洞書院·道南書院·德山書院은 이 시기 경상도의 향론을 주도하던 書院이며, 慶州鄕校·安東鄕校·禮安鄕校·順興鄕校·尙州鄕校·晋州鄕校는 이들 서원이 소재한 고을의 향교다. 본 통문은 경상도 河陽縣 소재 河陽鄕校에서 엮은 『河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄』에 수록되어 있다. 18세기 동안 하양향교와 永川郡의 臨皐書院은 하양현 소재 環城寺를 두고 서로 분쟁하였는데, 『河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄』은 분쟁 과정에서 발·수급된 각종 공문서를 하양향교 측이 엮어 놓은 것이다. 자료 표제에 ‘壬午 四月 日’이란 명기가 있는 것으로 보아, 1822년경 成冊된 것으로 추정된다.

통문에서 성균관 유생들은 『圃隱集』 수록 圃隱先生年譜에 添註된 11자를 刊去하자고 건의해 놓았다. 영천군과 임고서원 유생들은 『포은집』에 수록된 鄭夢周의 연보를 근거로 환성사를 점유하려 했었다. 이들은 1555년 明宗 임금의 特賜로 환성사가 임고서원의 位田이 되었다고 주장했는데, 그 내용이 11자의 添註로 연보에 수록되어 있었기 때문이다. 그러나 하양향교와 하양현 유생들은 해당 내용이 『포은집』 重刊 때 添錄된 것이라며, 그들의 주장을 반박해 왔었다. 이러한 논란이 벌어지는 가운데 1771년 성균관 유생들이 영천군과 임고서원 유생들의 주장을 반박하는 본 통문을 작성하게 된 것이다.

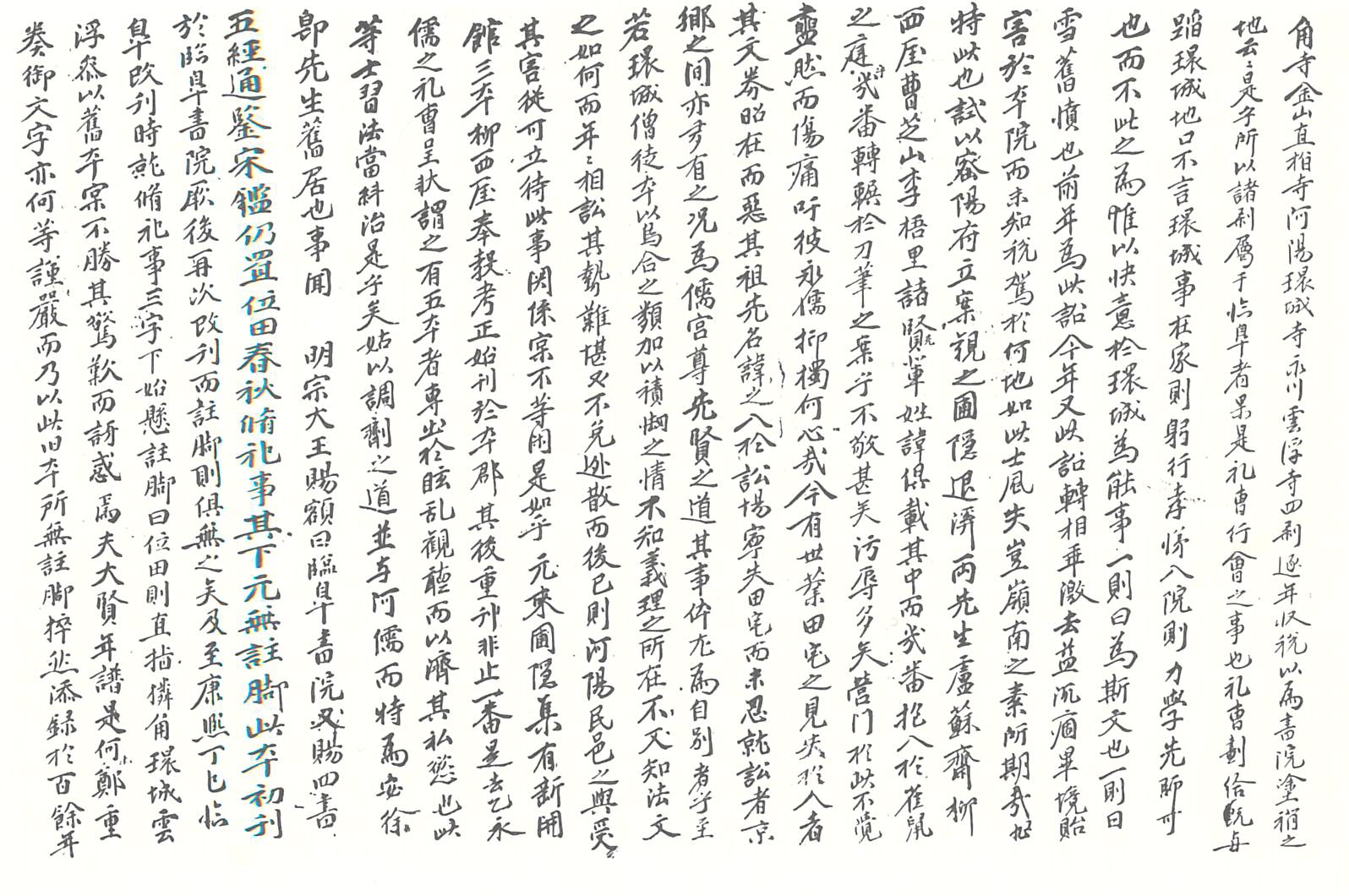

통문에서 주로 지적하는 부분은 1677년 改刊된 『포은집』의 添註다. 이들은 통문에서 먼저 文集에 수록된 行狀과 年譜는 옛 先輩들이 편찬한 것으로 사사로이 글을 덧붙일 수 없음을 전제해 놓았다. 그러면서 『포은집』의 경우 新溪本·開城本·校書館本 3本이 있었으나, 내용이 서로 어긋난 부분이 많아 지난 宣祖 연간에 相臣에게 명하여 3본을 校正한 후, 새로운 『포은집』을 간행했다고 한다. 이때의 『포은집』 간행은 柳成龍이 주도하였는데, 3본에서 어긋나는 내용이 있으면 해당 부분 아래에다 註脚을 雙書로 기재하였었다. 즉 『포은집』 4본은 왕명과 여러 先賢들의 논의를 거쳐 간행된 것이기에, 그만큼 권위가 있었던 것이다. 하지만 1677년 임고서원 측에서 간행한 『포은집』 新本은 이런 절차를 거치지 않았다. 정몽주와 같은 大賢의 연보는 鄭重하고 謹嚴해야 하는데, 舊本에 없던 것이 돌연히 100여년 후에 添錄되어 있는 것이 문제였다. 더구나 기존 『포은집』은 奉敎에 의해 간행된 것이었다. 添錄은 모름지기 筵席에 ?達하여 得請하고, 一國의 章甫에게 두루 보여 詢問한 후에 용납되는 것이 마땅하나, 이런 과정 없이 註脚이 추가되었으니, 『포은집』 신간에 添錄된 구절은 신뢰할 수 없다는 뜻을 보이고 있다.

통문에는 『포은집』 신간의 편찬 문제와 더불어 환성사가 임고서원의 位田이 될 수 없는 이유를 나열해 놓았다. 이들은 1555년 영천군의 선비 盧遂 등이 浮來山 아래에 임고서원을 창건하였고, 환성사를 特賜 받았다고 주장하였다. 그리고 이에 대한 증빙을 量田 때 永川郡守에게 청하였고, 영천군수는 서원 유생들의 의견을 誤聽하고 하양현에 移文하였으며, 河陽縣監이 ?然히 이를 입증해 주었으니, 이로 인해 ‘院位’라는 것이 만들어졌던 것이다. 그런데 1638년 南漢山城의 승려 義湘이 일으킨 사건으로 인해, 慶尙監營이 환성사 문제를 조사한 적이 있었다. 이때 임고서원 측은 환성사 점유 사유에 대해, 지난 1555년 妖僧 普雨를 주살하고 그가 점유하던 사찰을 위전으로 特賜 받았으니, 그 중 하나가 환성사라고 보고하였다. 이 내용은 그들이 작성한 原情과 임고서원 考往錄에도 수록된 것이다. 하지만 『國朝典故』에 따르면, 보우의 유배와 주살은 1565년에 있었던 일로 이때 移給이 이루어졌다는 것은 이해하기 힘든 대목이었다.

또한 임고서원의 환성사 점유를 입증할 자료의 부족을 지적하였다. 임고서원의 환성사 점유는 오로지 전해지던 이야기를 『포은집』과 고왕록에 기재한 것이며, 그나마 이를 입증할 文案은 1710년 경상감영의 完文이 유일하다고 하였다. 그 완문에는 하양현의 환성사를 비롯해 義興縣의 麟角寺, 金山郡의 直指寺, 영천군의 雲浮寺를 劃給 받았으며, 매년 收稅하여 서원이 塗稍하는 바탕으로 삼게 해준다고 기재되어 있었다.

이상과 같이 영천군 유생들과 임고서원 유생들은 자신들의 주장에 많은 문제점이 있음에도 불구하고 지속적 환성사 점유를 주장하였고, 그러는 동안에 환성사 승려들은 도산을 면치 못하였으며, 이로 인해 하양현 백성들에게도 해가 미치게 되었음을 지적하였다. 이는 오로지 이들의 士習이 잘못된 것이니, 모든 문제의 근원이 된 『포은집』 수록 정몽주 연보의 添註 11자를 刊去하자고 통문에다 건의해 놓았다.

자료적 가치

조선시대 향교·서원의 경제적 기반을 살펴 볼 수 있는 자료다. 조선시대 동안 향교·서원은 경제적 기반 중 하나로 屬寺를 점유하고 있었다. 속사는 향교·서원에 점유되어 인적·물적 자원을 제공해 주는 사찰을 뜻한다. 이로 인해 향교·서원을 비롯한 각 기관은 속사를 경쟁적으로 확보하기 위해 노력하였으며, 그런 가운데 속사 점유를 둘러 싼 각종 분쟁이 발생하기도 하였다. 18세기 경상도 하양현의 환성사도 속사로 존재하였으며, 하양향교와 임고서원 간에 전개된 속사 점유 분쟁의 대상이 되었던 것이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『朝鮮後期 書院硏究』, 李樹煥, 一潮閣, 2001

1차 작성자 : 이광우