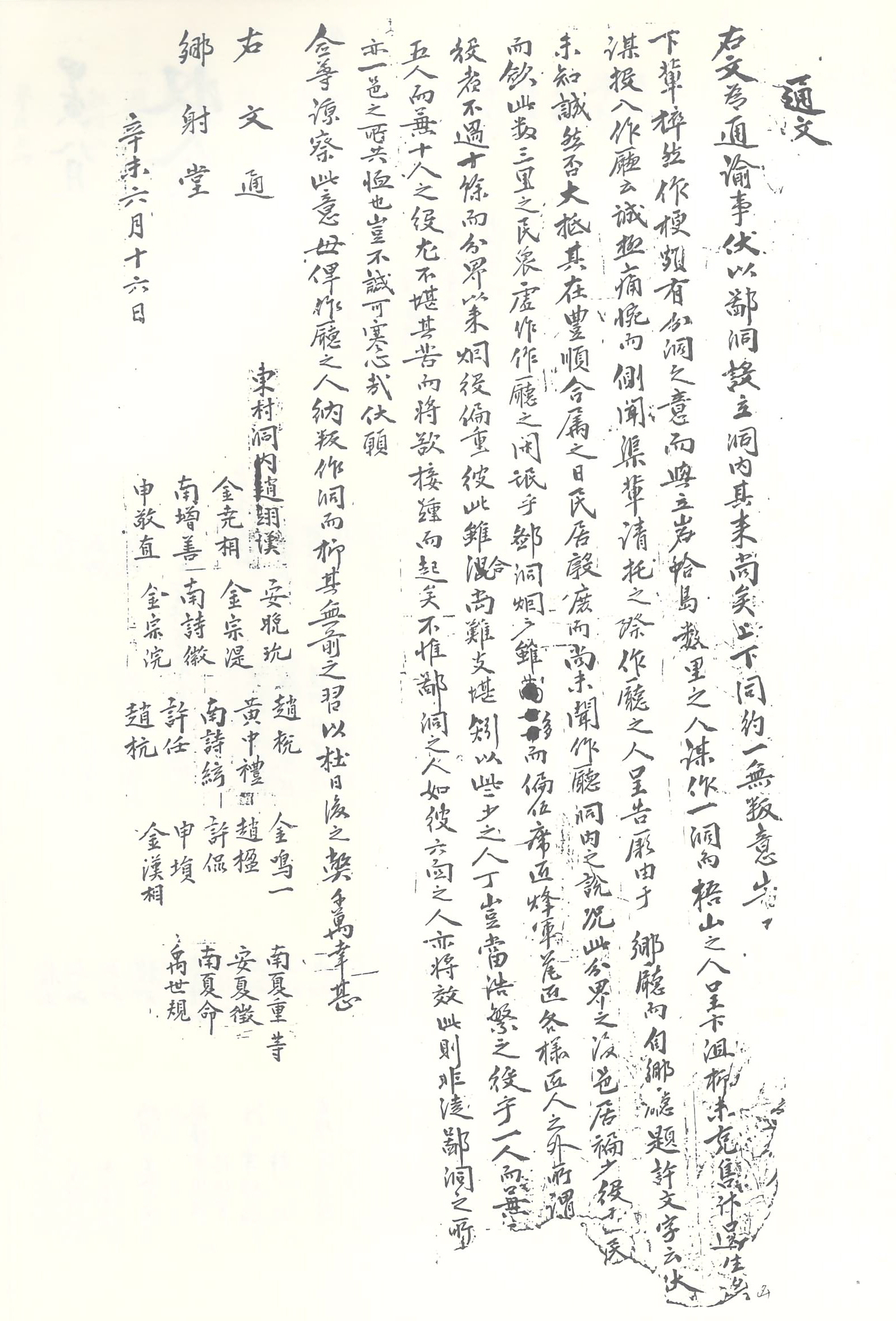

1751년 慶尙道 豊基郡 東村洞의 趙翊漢 등 22인이 分洞에 대한 대책을 촉구하며 풍기군 鄕廳에 발급한 통문

자료의 내용

1751년 慶尙道 豊基郡 東村洞의 趙翊漢 등 22인이 풍기군 鄕射堂, 즉 鄕廳에 보낸 通文이다. 통문의 내용은 동촌동에서 진행되고 있는 分洞 문제에 대하여, 향청의 대책을 촉구하는 것이다. 통문의 대표자인 조익한은 1756년 작성된 ‘豊基鄕案’에 수록되어 있고, 나머지 인물 중 일부가 1751년 작성된 ‘面分類’에서 확인되는 것으로 보아, 조익한 등은 동촌동 지역을 대표하던 재지사족 가문 출신으로 여겨진다. 통문의 내용은 다음과 같다.

우리 동이 동내로 설립된 지 오래되어, 上下가 함께 약속하여 하나도 반대함이 없었는데 때때로 下輩가 갑자기 문제를 일으켜 분동할 뜻을 제기하여 立岩과 蛤島 몇몇 마을 사람들과 더불어 한 동을 만들 것을 모의하고, 또 梧山 사람들은 呈卞하여 막으려 하다가 뜻을 이루지 못하자 흉모를 꾸며 作廳에 投入했다고 하니 극히 원통합니다. 그리고 들으니 오산 사람들이 청탁할 때에 作廳에서 그 이유를 鄕廳에 보고하여 허락을 얻었다고 하니, 사실이 그러한지 알지 못하겠습니다. 대저 豊基와 順興이 합해 사람이 많을 때에도 作廳洞內라는 소리는 듣지 못했는데, 오히려 경계가 나누어 진 후 지역이 적어 役은 무겁고 民은 적은데, 이 두세 마을의 민을 모아서 작청의 閑氓으로 만들어야 되겠습니까? 우리 동이 비록 煙戶가 많다고는 하나 군대에 편성되고, 席匠·烽軍·瓦匠 등 각양의 장인 외에는 소위 … 역을 수행하는 자는 10여 인에 불과합니다. 그리고 分界 이래로 煙役이 편중되어 피차가 합하더라도 오히려 감당하기 어려운데 하물며 적은 人丁으로 어찌 많은 역을 담당할 수 있겠습니까? 한 사람이 5명을 겸하고 5명이 10명의 역을 겸해 더욱 그 고통을 감당하기 어려운 일이 장차 연이어 일어날 것입니다. 오직 우리 동만이 아니라 6면의 사람들이 이를 본받는다면, 이는 우리 동만이 아니라 역시 한 고을이 함께 근심할 바이니, 어찌 진실로 한심하지 않겠습니까? 엎드려 바라옵건대 여러 분께서는 이 뜻을 잘 살피시어 작청에서 作洞한 것을 반납하게 하고, 전에 없던 풍속을 억눌러 뒷날의 폐단을 막으면 천만다행이겠습니다.

이상의 통문에서 문제가 된 사안은 동촌동 내에 하층민과 이웃하고 있던 입암·합도 등이 分洞하여 별도의 동을 만들려고 했기 때문이다. 이들은 작청과 결탁하여 조익한 등이 거주하는 동촌동의 부세 체졔에서 이탈하려 했기 때문에, 조익한 등이 향청에 항의하여 그 대책을 촉구하였던 것이다.

자료적 가치

조선후기 부세 수취의 일면과 사회상을 볼 수 있는 자료다. 조익한 등이 거주하는 동촌동은 여러 개의 자연촌으로 이루어진 동리였다. 조익한 등은 동촌동의 부세 문제에 개입하며, 共同納을 주도하였다. 그런데 동촌동의 입암과 합도는 下輩, 즉 하층민이 거주하는 곳으로 작청과 연계해 분동을 시도하였다. 동촌동에 있을 경우, 하층민이 거주하는 자신의 동리에 연호잡역 등이 과중하게 부담될 여지가 컸기 때문이다. 그래서 작청과 연계하였던 것인데, 이는 契房村으로의 투속을 의미한다. 계방촌은 지방행정기관인 작청·吏房廳·향청·將官廳·下吏廳 등에 부세를 납부하고, 자신들의 거주지에 부과되는 각종 身役과 부세를 면제받는 촌락이다. 즉 입암·합도의 하층민들은 재지사족들 주도의 부세 운영에 반발하여 계방촌으로의 이탈을 도모하였던 것인데, 풍기군에서의 이러한 현상은 동촌동만의 문제가 아니었던 것으로 보인다.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『조선시대 향촌사회사』, 정진영, 한길사, 1998

1차 작성자 : 이광우