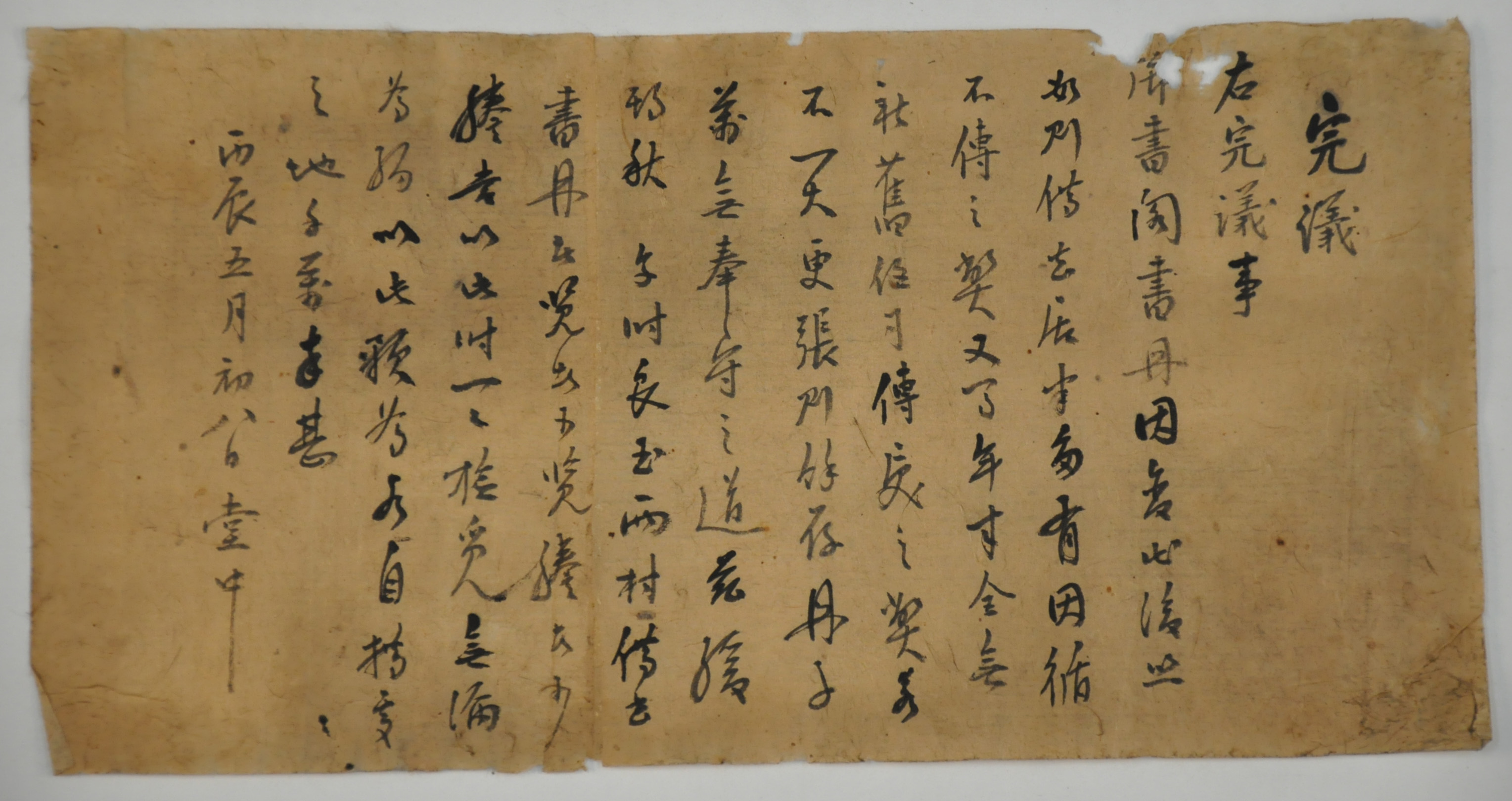

1856년 5월 8일에 玉山書院 堂中에서 서적의 관리를 위해 결의한 完議

1856년 5월 8일에 玉山書院 堂中에서 서적의 관리를 위해 결의한 完議이다. 나란히 있는 書閣의 書冊이 어떠한 이유로 만약 나간 후에 서책의 수를 맞추어보면, 빌려간 곳의 대부분이 낡은 인습을 버리지 않아서 전하지 않는 폐습이 있다. 또한 年來에는 新舊 任司가 傳受를 전혀 하지 않는 폐단이 있다. 만약 일제히 크게 고치지 않는다면 곧 남아있는 책자를 奉守는 도리가 萬無할 것이다. 이에 秋享시기를 맞추어 양동과 옥산의 두 마을에서 서책을 빌려간 자와 열람한 자, 등서한 것을 볼 수 있는 자나 등서하는 것은 마땅히 이때부터 일일이 찾아 주워서 누락된 것이 없도록 약속함으로써 이러한 탄식을 조치할 수 있다면 천만다행이겠다고 했다.

옥산서원에서는 18세기 중반까지 서책의 보관이 철저히 이루어져왔다. 하지만 18세기 중반이래로 서적의 閪失이 잦아지면서 수차례 당중 完議와 부윤 完文을 성급 받아 이러한 폐단을 고치려고 하였다. 하지만 서원 운영에 직접적인 영향력이 있는 양동과 옥산의 후손들 및 수령의 서적 대여요구를 계속 거부할 수만은 없었다. 특히 19세기 들어서는 원임의 잦은 교체와 서원 경제의 어려움으로 서적 관리는 더욱 소홀해질 수밖에 없었다. 그런 가운데 임사의 인수인계시에도 철저하지 못한 점검으로 서실된 책이 書冊錄에 기재되어 있거나, 서적을 대여한 자들의 명단이 누락되어 제대로 반납이 이루어지지도 않았다. 이처럼 임사들의 태만은 이전에서 지적되었던 것으로 1836년 1월 15일의 전여시 당중 완의에서는 서적의 점검시 卷帙의 중간에 서실된 것이 많음에도 이전의 傳與시에 제대로 기록하지 않아서, 기록에는 있으나 뒤에는 없어서 신구 임사 간에 많은 다툼이 생긴다고 하였다. 그러면서 19종의 누락 서적을 부기하기도 했다.

본 완의는 이러한 폐단이 노정되면서 서적의 서실이 심해지자, 堂中에서 논의하여 8월 중정의 秋享시까지 서적의 대여, 열람, 등서 등등의 목적으로 서적이 이용된 것을 일일이 찾아서 누락된 것이 없도록 했던 것이다. 하지만 이 완의는 강제적 조항이 없는 것으로 推尋을 담당할 자도 보이지 않으며, 서적을 분실한 자에 대한 처벌 등의 규정도 없는 불완전한 것이었다. 그렇기에 1862년 5월 1일의 당중 완의에서는 책은 많으나 관리하는 사람은 적어서 혹 빌려간 것을 잊거나 오래되어 돌려받지 못하고 散失한 것이 허다하다고 하였다. 이에 서적을 일일이 점검하여 현전하는 실제 수량을 파악하고, 새로 都錄을 고쳐서 經閣에 보관하니, 이후부터는 마땅히 古規를 지켜서 前轍을 밟지 말도록 당부했다.

아울러 서원의 귀한 책을 보고자 하는 자는 훼손될 수 있으므로 반드시 任司를 경유하여 날짜와 사람, 책명을 기록한 후 열람을 하고, 열람이 끝나면 바로 반환하도록 했다. 혹 즉시 반환하지 않는 자가 있으면 임사가 따로 더욱 독려하고, 遞任으로 傳受시에는 打點하여 책 수를 도록에 의거하여 확인하되 책을 잃어버리면 임사가 반드시 다른 것을 구하여 돌려놓도록 규정하였다. 즉 서서적의 대여를 막기 어렵다는 점을 인정하고는 ‘書冊借去錄’을 두어 기록하였던 것이다. 서적의 훼손 및 서실에 따른 책임소재를 분명히 하기 위한 조처였다.

한편, 완의에서 말한 나란히 있는 書閣이란 御書閣으로 불렸던 經閣과 1842년 정혜사가 화재로 전소되면서 목판을 보관하기 위하여 설립한 文集板閣을 일컫는 것으로 보인다. 그렇기에 병진년은 19세기 중반 이후임을 추정할 수 있다.

자료적 가치

본 입의는 조선후기 옥산서원의 원활한 운영을 위하여 경제적 기반을 보존·관리하기 위한 목적에서 제작된 것이다. 이러한 입의, 완의, 완문 등의 자료는 서원의 구체적인 운영 실태를 알려주기에 사료적 가치가 높다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

「경주 옥산서원의 장서수집 및 관리실태를 통해본 도서관적 기능」,『한국민족문화』58, 이병훈, 부산대학교 한국민족문화연구소, 2016

『옥산서원지』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1993

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환