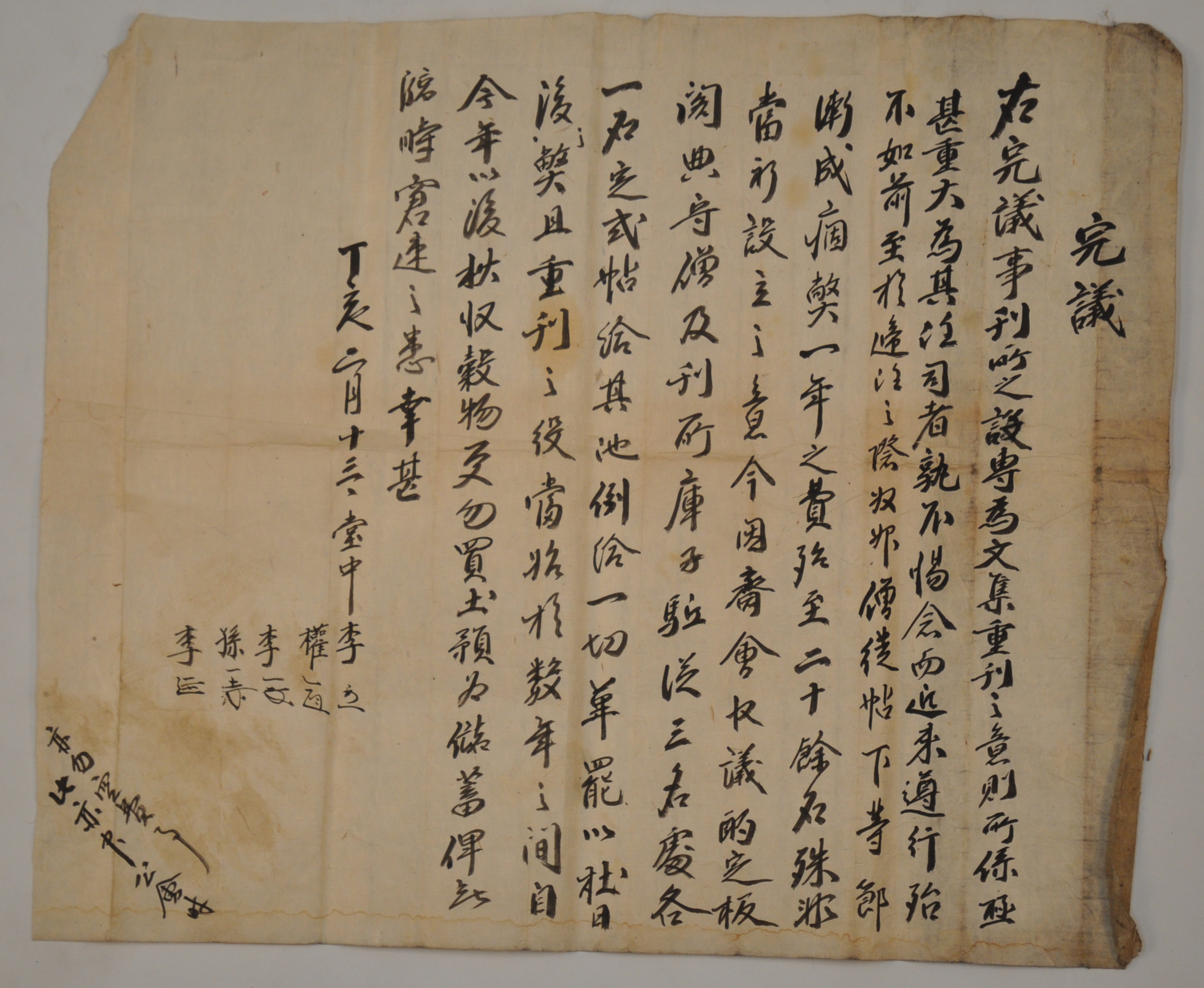

1767년 2월 13일 옥산서원 堂中에서 刊所의 운영에 관하여 의결한 完議

1767년 2월 13일 옥산서원 堂中에서 刊所의 운영에 관하여 의결한 完議이다. 옥산서원 『傳與記』 등을 참고하면 옥산서원에서 간행되었던 서적들은 대부분 17세기에 初·重刊이 되었다. 그래서 18세기 들어 수차례 중간이 있었는데 비용부담으로 한꺼번에 시행되지는 못하였다. 본 완의에서도 重刊비용을 마련하기 위해 수년을 저축해야 한다는 것은 이를 의미한다. 1736년 堂中 完議에서는 물력 부족으로 『九經衍義』만을 개간하였다.

완의를 보면 刊所를 설립한 것은 오로지 文集을 중간하려는 뜻이었다고 하였다. 그런 즉 매우 중대한 위치의 담당자는 그 任司라는 자라고 할 수 있으니, 경계하여 두려워하지 않는 자가 누구인가. 近來에 任司가 遵行하는 것이 위태로운데, 遞任하는 시기에 이르러 奴婢와 僧徒의 帖下 등의 항목이 이전과 같지 않았다. 점점 痼弊를 이루어서 1년의 費用이 거의 20여 석에 이른다. 아무래도 당초 刊所를 설립한 뜻이 아니기에 이런 이유로 齋會에서 收議하여 酌定하였다. 板閣典守僧과 刊所庫子와 驅從의 3명의 몫으로 각각 1석을 定式으로 帖給하고, 기타 모든 지급은 일체 혁파함으로써 뒷날의 폐해를 막는다. 또 重刊의 役은 마땅히 수년 사이에 시작할 것이기에 今年이후부터 秋收한 穀物로 다시 토지를 사지 말고, 미리 저축을 더하도록 하여 곤궁함이 잇따르는 환란에 임하는 시기에 다행일 것이다.

옥산서원에는 책판을 판각하고 인쇄하는 刊所가 있었는데, 정확한 설립 연대는 알 수 없다. 다만 1736년 당중 완의를 보면 당초 회재의 문집을 重刊하려고 했지만 물력이 부족하여 오래된 판목만을 교체하고, 4~5년 후에 문집을 중간하기로 했다. 그래서 서원에서 매년 20석의 벼를 제출하여 別所를 두고 이를 변통하여 重刊할 때에 需用하기로 했었다. 이후 1744년 定惠寺에서 刊役所를 설치하고 文集을 중간 하였다. 여기에서 別所는 刊所로 추정되는데, 1736년 完議 別紙의 節目에서 刊役所 錢穀을 처리할 때 本院에서는 일체 마음대로 쓰지 말 것이라고 한 점을 보면 별소는 간역소를 뜻하였다. 또한 이 간역소는 1744년 실제 문집 중간이 있을 때까지 刊所내지 別所 등으로 불리며 운영되었다.

1767년 완의에서 간소를 설치했다는 것은 바로 1736년의 별소를 일컫는 것으로 보인다. 그때 이래로 간소가 설치되어 운영되어 왔던 것이다. 당시 간소의 운영 원칙은 1736년 완의別紙에 있는 節目에 잘 나타난다. 별지에는 절목 4개 조항을 두었다. 그것은 첫째, 간역소 錢穀을 처리할 때 본원에서는 일체 마음대로 쓰지 말 것이며 혹 전혀 얻은 것이 없지만, 이미 빌려 쓴 일이 있다면 즉시 전과 같이 다른 것을 갖추어 갚을 일. 둘째, 양반가에서 혹 꾸어주길 청탁하는 것을 들어도 일체 허락하지 말 일. 셋째, 錢穀의 取殖은 봄에 빌려주고 가을에 거두는데 그 시기를 잃지 말 것이며, 오직 任司가 자리 했을 때를 쫓아서 변통함. 넷째, 院奴 1인을 庫子로 나가도록 정하고, 사찰의 승려 1인을 始終 전담하여 나아가도록 정하여 둘이 힘을 합쳐 마땅히 처음부터 끝까지 守直토록 하며, 多少의 錢穀은 사찰 내에 정중히 둔다고 하였다.

1767년에 와서 달라진 점은 驅從이 늘었다는 것이며, 1736년 이래로 간소에서는 전곡을 殖利했음을 알 수 있다. 이후 1744년 『晦齋集』(7刊)을 중간한 이후에도 1764년에는 『近思錄』, 1782년에는 『太極問辨』을 간행하였다. 그리고 1794년을 전후하여 『회재집』(8刊)을 다시 중간하였다. 완의에서 짐작되는 것은 1764년 『근사록』을 간행하고 이후 任司가 근무를 태만하게 하여 방만한 재정 지출이 있었다는 것이다. 그리하여 간역소를 관리하는 자들의 임금을 일정하게 정하고, 기타 비용은 모두 없앴다. 간역소에 얼마만큼의 재정규모를 갖추었는지 알 수 없지만 옥산서원의 대규모 역사가 있을 때마다 간소에서 상당량의 자금을 지원하였고, 그 외에도 서원에서 필요한 서적 구입, 서적 印出 비용을 담당하였다. 뿐만 아니라 각종 鄕會·道會시에도 비용의 일부를 부담하였다.

자료적 가치

본 입의는 조선후기 옥산서원의 원활한 운영을 위하여 경제적 기반을 보존·관리하기 위한 목적에서 제작된 것이다. 이러한 입의, 완의, 완문 등의 자료는 서원의 구체적인 운영 실태를 알려주기에 사료적 가치가 높다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

「경주 옥산서원의 장서수집 및 관리실태를 통해본 도서관적 기능」,『한국민족문화』58, 이병훈, 부산대학교 한국민족문화연구소, 2016

『옥산서원지』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1993

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환