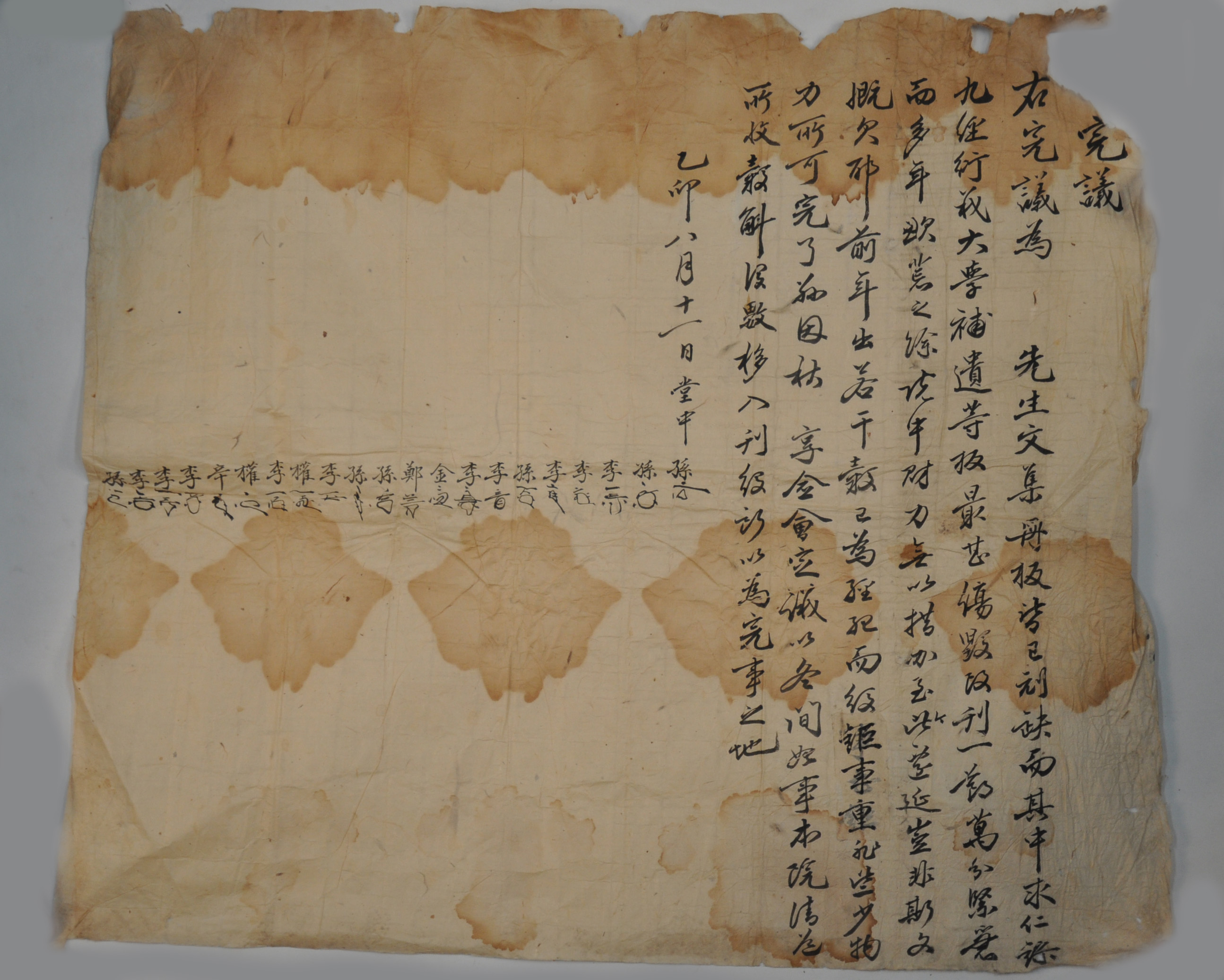

1735년 8월 11일 玉山書院 堂中에서 晦齋 李彦迪의 저술 板木을 開刊하기 위하여 서원 재원을 轉用하는 것에 대하여 議決한 完議

1735년 8월 11일 玉山書院 堂中에서 晦齋 李彦迪의 저술 板木을 開刊하기 위하여 서원 재원을 轉用하는 것에 대하여 議決한 完議이다. 서적을 간행은 많은 비용이 들기에 다른 기관내지 유관 문중에 도움을 요청하는 경우가 일반적이다. 하지만 재원이 넉넉할 경우 자체적으로 간행하는 경우도 있었다. 옥산서원의 경우에는 자체적으로 서적을 간행하였음을 확인할 수 있다. 특히 서적의 인출을 목적으로 하는 것이 아닌 오래된 목판을 교체하는 것은 처음 서적을 간행할 때와 비교하여 비용의 부담이 다소 적었기에 옥산서원에서는 자체 재원으로 그 비용을 마련했던 것으로 보인다.

완의를 보면 『晦齋文集』책판이 모두 刓缺되었는데, 그 중 『求仁錄』,『九經衍義』,『大學補遺』등의 판목이 가장 심하게 상하고 훼손되어 모두 改刊하는 것이 매우 긴급한 일이라고 했다. 그러나 다년간 흉년으로 수확이 줄어 결국에는 서원의 財力에서 더 보탤 것이 없었다. 그래서 지금까지 일이 지체되고 있으니 어찌 사문의 흠이 아니겠는가라고 했다. 몇년전에 약간의 곡식을 내어서 이미 계획하여 처리하였다. 그리나 공사가 크고 사체가 중요하기에 매우 적은 物力으로 가히 완료하지 못한다. 이런 이유로 秋享때 여럿이 모여서 시작된 일의 중간에 비용을 마련하는 대책에 대하여 논의하여 정하였다. 그것은 옥산서원의 淸道 전답에서 收穀으로서 후에 수를 헤아려 刊役하는 데에 옮겨 넣을 것이니 일이 완결되도록 할 것이라고 했다.

이후의 전개는 1736년 당중 완의를 보면 알 수 있다. 결과적으로 재원이 넉넉하지 못하여 『구경연의』·『대학보유』·『구인록』중 가장 오래된 목판만을 교체하고, 그 나머지 판목은 잇달아 出刊할 여력이 없었다고 한다. 그래서 4~5년 후에 중간할 계획을 세우고 소용될 물력을 미리 준비했다고 한다. 이것은 1735년에는 회재문집을 제외한 모든 판목을 改刊하려 했지만 물력이 부족하여 일이 지체되었기에, 청도에서 收穀한 것을 전용해서 물력에 보태었지만 부족했음을 알려준다. 그래서 1736년에는 『구경연의』만을 판각하고 나머지는 다음을 기약하여 다시 재원을 모았음을 확인할 수 있다.

자료적 가치

본 입의는 조선후기 옥산서원의 원활한 운영을 위하여 경제적 기반을 보존·관리하기 위한 목적에서 제작된 것이다. 이러한 입의, 완의, 완문 등의 자료는 서원의 구체적인 운영 실태를 알려주기에 사료적 가치가 높다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

「경주 옥산서원의 장서수집 및 관리실태를 통해본 도서관적 기능」,『한국민족문화』58, 이병훈, 부산대학교 한국민족문화연구소, 2016

『옥산서원지』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1993

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환