내용 및 특징

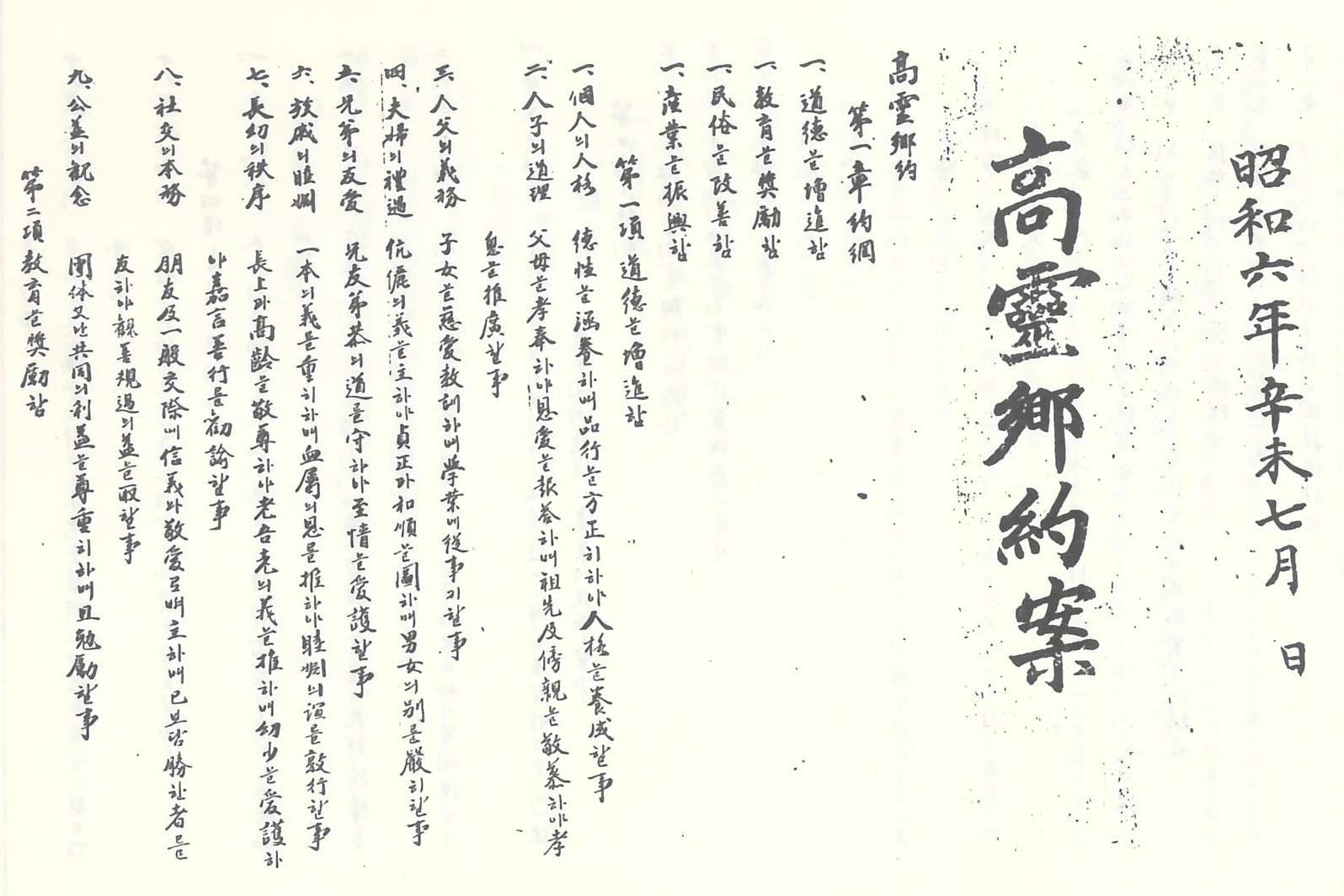

이 자료는 高靈鄕校에 현전하는 『高靈鄕約案』으로 昭和 6년, 즉 1931년 7월에 작성되었다. 향약이란 鄕村規約의 준말로, 일종의 향촌내의 자치규약이라 할 수 있다. 조선시대의 향약은 양반사족들의 향촌자치와 이를 통한 하층민의 통제를 그 목적으로 하였으며 유교적 예절과 풍속의 보급, 도덕질서의 확립, 미풍양속 진작, 상부상조를 통한 재난 극복이 주된 내용이었다. 在地士族들은 留鄕所(鄕廳)를 통해 향약을 보급, 실시하였으며 유향소의 鄕員 명부, 즉 鄕案의 작성을 통해 그들의 신분적 우위를 확고히 하고자 하였다.

고령의 경우 임진왜란 당시 고령의 유력사족이자 義兵將인 金沔이 壬辰倭亂 발생시 鄕廳에 연락을 취했다는 사실이 그의 文集인 『松庵年譜』에 확인되며, 이후 김면의 진영에 합류한 李得春이 高靈의 鄕案을 작성하였다는 『嶠南誌』의 기록 등으로 미루어 보아 늦어도 임진왜란 이전 시기에 향청을 통향 향약의 시행 및 향안작성이 이루어지고 있었음을 확인할 수 있다. 그리고 임진왜란이 끝난 후에는 향안이 중수되었다. 고령향교에 현전하고 있는 1602년부터 1769년까지의 향안 2책이 그것이다.

그러나 이러한 고령의 향약은 18세기 후반 중단된 것으로 보인다. 이러한 향약 및 향안의 중단은 당시의 시대상과 관련이 깊다. 1654년 營將事目의 반포로 인한 사족의 향임 기피와 이에 따른 향안의 권위 약화, 새롭게 성장한 新鄕세력과 종래의 舊鄕세력간의 갈등 등과 같은 여러 요인에 의해 향촌지배질서가 흔들리게 되고 이에 따라 종래 양반사족간의 公論에 따른 향약의 시행 및 향안 작성이 중단되고만 것이다. 실제 고령의 향안 작성이 1769년을 마지막으로 罷置되었다는 점을 통해 이를 확인할 수 있다.

이렇듯 18세기 후반 고령의 향약 시행은 중단되게 된다. 그러나 약 160여년 후인 1931년, 새로운 향약이 제정되게 된다. 본 자료인 『고령향약안』이 그것으로 여기에는 새로운 향촌자치규약이 수록되어 있다. 그러나 1931년의 향약은 조선시대의 향약과는 많은 차이가 나고 있다. 구체적인 규약의 내용은 다음과 같다.

『고령향약안』은 크게 約綱, 總則, 約則 이상 3개의 章으로 구분되어 있다. 먼저 제1장인 강약은 道德增進, 敎育?勵, 民俗改善, 産業振興, 4개의 강약으로 이루어져 있으며 각 강약에 대한 세부 조항이 설정되어 있다.

도덕진흥에는 9개의 조항에 설정되어 있다. 첫 번째는 개인의 인격으로, 德性의 涵養, 品行을 方正히 함을 언급하고 있다. 두 번째는 人子의 道理로, 부모, 친지에 대한 효와 敬慕를 강조하고 있다. 세 번째는 人父의 義務로, 자녀에 대한 훈도와 교육을 강조하였다. 네 번째는 夫婦의 禮遇로, 부부간의 義, 절조, 화목 및 남여간의 有別을 강조하였다. 다섯 번째는 형제간의 우애로, 형제간 공경하고 情을 지킬 것을 규정하였다. 여섯 번째는 族戚간의 睦淵으로, 친족간의 義와 恩를 돈독히 할 것을 강조하였다. 일곱 번째는 長幼의 질서로, 노인에 대한 공경, 幼少의 노인에 대한 언행 지도를 언급하였다. 여덟 번째는 社交의 本務로, 朋友간 신의와 勸善을 규정하고 있다. 마지막 아홉 번째는 公益의 觀念으로, 단체의 이익을 위해 노력할 것을 규정하고 있다.

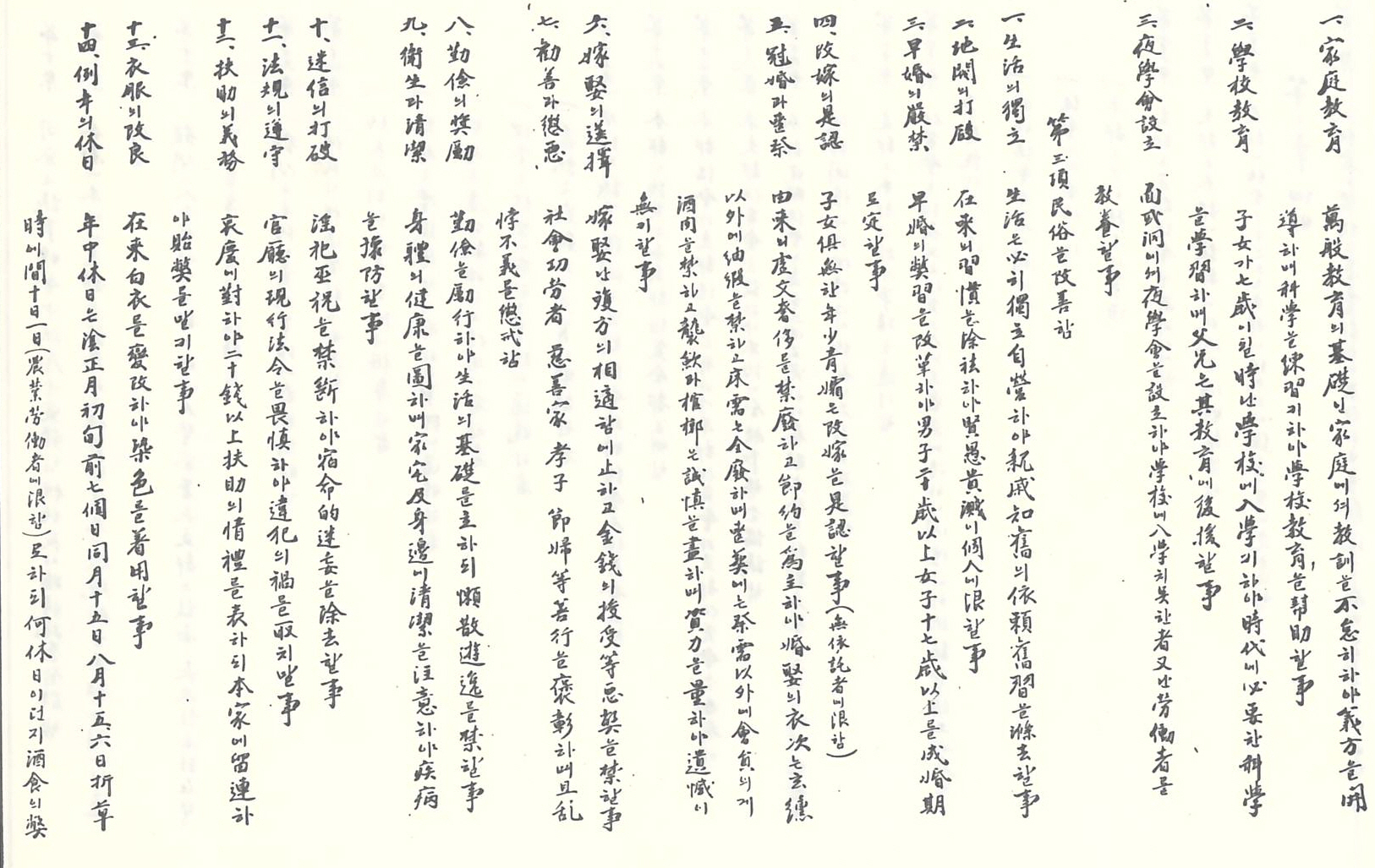

교육장려는 3개의 조항이 설정되어 있다. 첫 번째는 가정교육으로, 가정에서 교훈을 잘 지키고 과학연습의 장려를 규정하였다. 두 번째는 학교교육으로, 자녀가 7세가 지나면 반드시 학교에 입학토록 할 것이며 시대에 필요한 과학의 학습이 이루어질 것을 규정하였다. 마지막 세 번째는 夜學會의 설립으로, 면 또는 동단위로 야학회를 설립하여 미입학자자 노동자에 대한 교육을 실시할 것을 규정하였다.

민속개선은 16개의 조항이 설정되어 있다. 첫 번째는 생활의 독립으로 생활은 반드시 독립 自營하여야 하며 친지들에게 의지하는 것을 금하고 있다. 두 번째는 地閥의 타파로, 종래의 악습을 제거하여 賢愚貴賤이 개인에 限할 것을 규정하였다. 세 번째는 早婚의 嚴禁으로, 남자의 경우 20세 이상, 여자의 경우 17세 이상이 되어야만 혼인이 가능함을 규정하고 있다. 네 번째는 改嫁의 是認으로 無依託者에 한해, 자녀가 없는 어린 과부의 재혼을 허용하고 있다. 다섯 번째는 관혼상제에 관련한 것으로, 사치를 엄금하고 절약을 생활화 할 것을 규정하고 있다. 구체적으로는 혼인의 경우 명주신발의 착용과 과도한 음식을 금하고 있으며, 喪葬에서는 祭需 외의 술과 고기의 접대를 금하고 襲과 棺槨의 마련에 정성을 다할 것을 규정하고 있다. 여섯 번째는 嫁娶의 送擇으로, 혼인은 당사자간의 합치된 의견에 따라 할 것이며 금전의 수수등을 금할 것을 규정하였다. 일곱 번째는 勸善懲惡으로, 사회공로자, 자선가, 효자, 절부 등은 포창하며 亂悖, 不義는 징계할 것을 규정하였다. 여덟 번째는 근검의 장려로, 근검을 생활화하고 게으름과 나태함을 금하고 있다. 아홉 번째는 위생과 청결로, 청결에 주의를 기울여 질병을 예방할 것을 강조하였다. 열 번째는 迷信의 타파로 요사한 巫祝을 엄금하고 迷妄에 빠지지 말 것을 규정하였다. 열한 번째는 법규의 준수로 관청의 법령을 두려워하고 삼가할 것이며, 범죄를 저지르지 말 것을 규정하였다. 열두 번째는 扶助의 의무로, 슬프거나 경사스러운 일에는 20錢 이상의 부조를 통해 情禮를 표시하고, 지나친게 머물러 피해를 주는 것을 금하고 있다. 열세 번째는 의복의 개량으로, 종래의 백색의복 대신 염색의복을 착용할 것을 규정하였다. 열네 번째는 例年의 休日로, 농업노동자에 한하여, 음력 정월 초순 전 7개일, 同月 15일, 8월 15·6일, 折草 間 十日一日로 규정하였다. 열다섯 번째는 구걸의 금단으로, 노약자·질병자·불구자의 경우를 제외하고 구걸을 금지하였다. 마지막으로 열여섯 번째는 宴飮의 절약으로, 잔치시 절약할 것을 규정하였다.

산업장려는 3개의 조항으로 이루어져 있다. 첫 번째는 土産의 개량으로, 고령지역의 생산품의 가공·개선을 통해 수요에 합당한 공급품을 생산할 것을 규정하고 있다. 두 번째는 농사의 개량으로, 관청의 지도를 통해 증산을 도모할 것임을 규정하고 있다. 세 번째는 副業의 장려로, 부업이 수익의 증대에 기여함으로 이를 등한시 하지 말 것을 규정하였다. 마지막으로 네 번째는 졸업생 주의로, 보통학교를 졸업한 자가 상급학교 진학에 실패할 경우, 적절한 實業에 종사할 것을 규정하였다.

이상에서 살펴보았듯이 강약은 도덕진흥, 교육장려, 민속개선, 산업진흥 등 크게 4가지로 구체화 되어 있다. 이러한 강약은 조선시대 향약의 4대강령인 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤과는 성격상 큰 차이가 나고 있다. 조선시대의 향약은 위의 4대강령을 바탕으로 농민의 생활안정, 전통적 신분질서의 확립, 사족 중심의 향촌질서 안정이 주된 목적이었다. 그러나 1931년의 고령의 향약은 과거의 향약이 강조하던 바와는 큰 차이가 나고 있음을 확인할 수 있다. 개인의 기본적인 품성을 함양함을 강조하고 長幼, 子女, 夫婦, 親族 간의 지켜야야 할 도리를 규정한 도덕진흥은 종래의 향약과 유사한 측면이 있으나 교육장려, 민속개선, 산업진흥 등의 세부규정은 전통사회의 향약과는 큰 차이점이 있다. 이는 점차 근대화되고 있었던 당시의 시대상을 반영하고 있는 것이다. 특히 민속개선의 조항에서 地閥의 타파, 조혼의 금지, 改嫁의 용인 등이 이를 보여주고 있다. 또한 산업장려에서 토산·농사의 개량, 부업의 장려가 강조되고 있으며 이 또한 일제에 의한 농촌개량이 실시되고 있었던 당시의 시대상과 관련이 있다고 볼 수 있다.

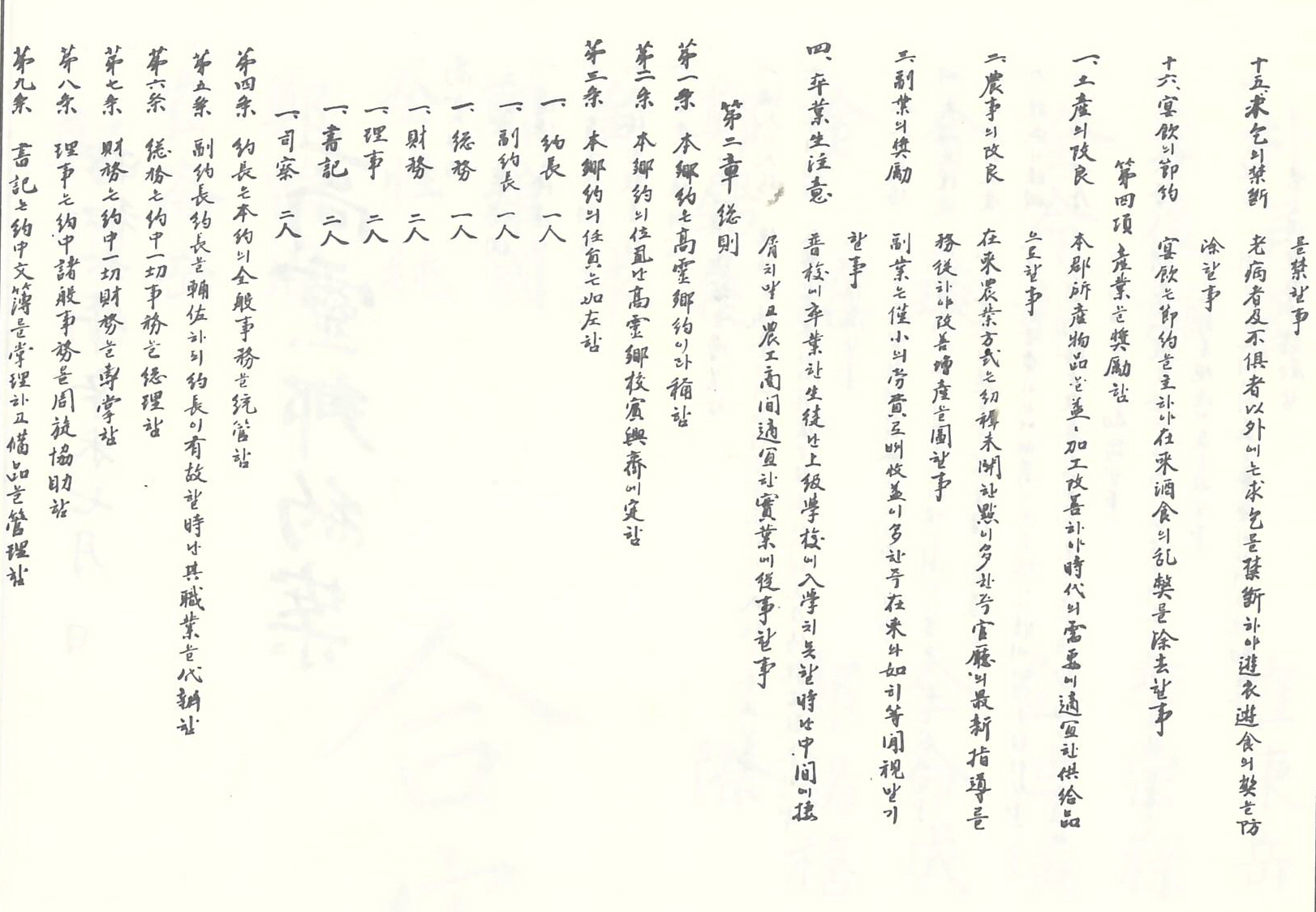

제2장인 總則에는 향약시행을 위한 구체적인 조직체제와 각종 규정이 총 24개조에 걸쳐 기록되어 있다. 제1조에서는 본 향약을 고령향약이라 칭할 것을 규정하였다. 2조에는 향약단체의 위치를 고령향교 賓興齋에 정한다고 하였다. 제3조는 향약의 임원을 규정하고 있다. 당시의 임원은 約長·副約長·總務 각 1명, 財務·理事·書記·司察 각 2명으로 구성되었다. 제4조부터 제10조는 임원의 임무에 대해 규정하고 있다. 먼저 향약의 전반사무를 총괄하는 것은 약장이다. 부약장은 약장을 보좌하며 약장의 有故시 대리하는 임무였다. 총무는 일체의 사무를 총괄하며, 재무는 재무업무를 전담하였다. 이사는 제반사무를 조정협력하는 업무를 맡았으며 서기는 각종 문서의 정리 및 비품 관리를 맡고 있었다. 그리고 사찰은 회의의 질서를 정돈하였으며 약장이 임명토록 하였다. 제11조에서는 임원의 구성 및 규칙은 본부와 동일한 支部를 各面에 설치할 것을 규정하였다. 제12조에는 고문 2명을 두고, 본부는 郡守 및 警察署長에게 지부는 각면의 면장 및 면 주재 경찰관 책임자에게 기임을 의뢰할 것을 규정하였다. 제13조는 고문의 역할로써 중대사항에 참여협조할 것을 규정하였다. 제14조는 임원의 자격에 대한 것으로 약장·부약장은 尙德을 갖춘 자로, 총무는 학식과 덕망이 있으며 사리에 밝은 자, 재무는 청렴하고 신용이 있는 자, 이사는 신망이 있고 사리에 밝은 자, 서기는 근면하고 문장이 뛰어난 자로 규정하였다. 제15조에서는 향약의 議事機關을 정기총회, 임시총회 및 임원회로 정하였다. 제16조에서는 본부의 향원은 각 지부의 향원모두를 포함할 것을 규정하였다. 제17조에서는 본부총회와 지부총회에서는 본부임원회와 지부임원회를 둘 것을 규정하였다. 제 18조에서는 본지부임원회를 설치하여 향약의 전반적 사무를 협의토록 하였다. 제19조에서는 매년 2회, 봄·가을의 大祭에 정기총회를 개최하고 임시총회는 약장의 인준 후 수시개최함을 규정하였다. 제20조에서는 본부의 지시사항을 지부가 준행할 것을 규정하였다. 제21조에서는 약장 또는 임원 2인 이상의 요구가 있을시 임원회를 개최할 수 있으며 사무집행의 방법, 임시총회소집에 관한 건, 총회 위임에 관한 건, 본부 지시 사항 등을 결의토록 하였다. 제22조에서는 지부는 정기총회를 열지 못하며, 제23조에서는 지부의 현황을 본부에 수시보고할 것을 규정하였다. 마지막으로 제24조에서는 지부예산의 3할을 본부에 납입하고 이를 經常費로 충당할 것을 규정하였다.

위에서와 같이 제2장에서는 향약시행의 구체적인 인적구성과 운영방법이 상세히 기술되어 있다. 1931년 고령의 향약은 본부와 각 지부로 구성되었으며 약장·부약장·총무·재무·이사·서기·감찰 등이 각자의 임무를 부여받고 있었다. 본 장을 통해 고령지역 향약의 구체적인 시행과정과 절차, 조직구성 등을 확인할 수 있다.

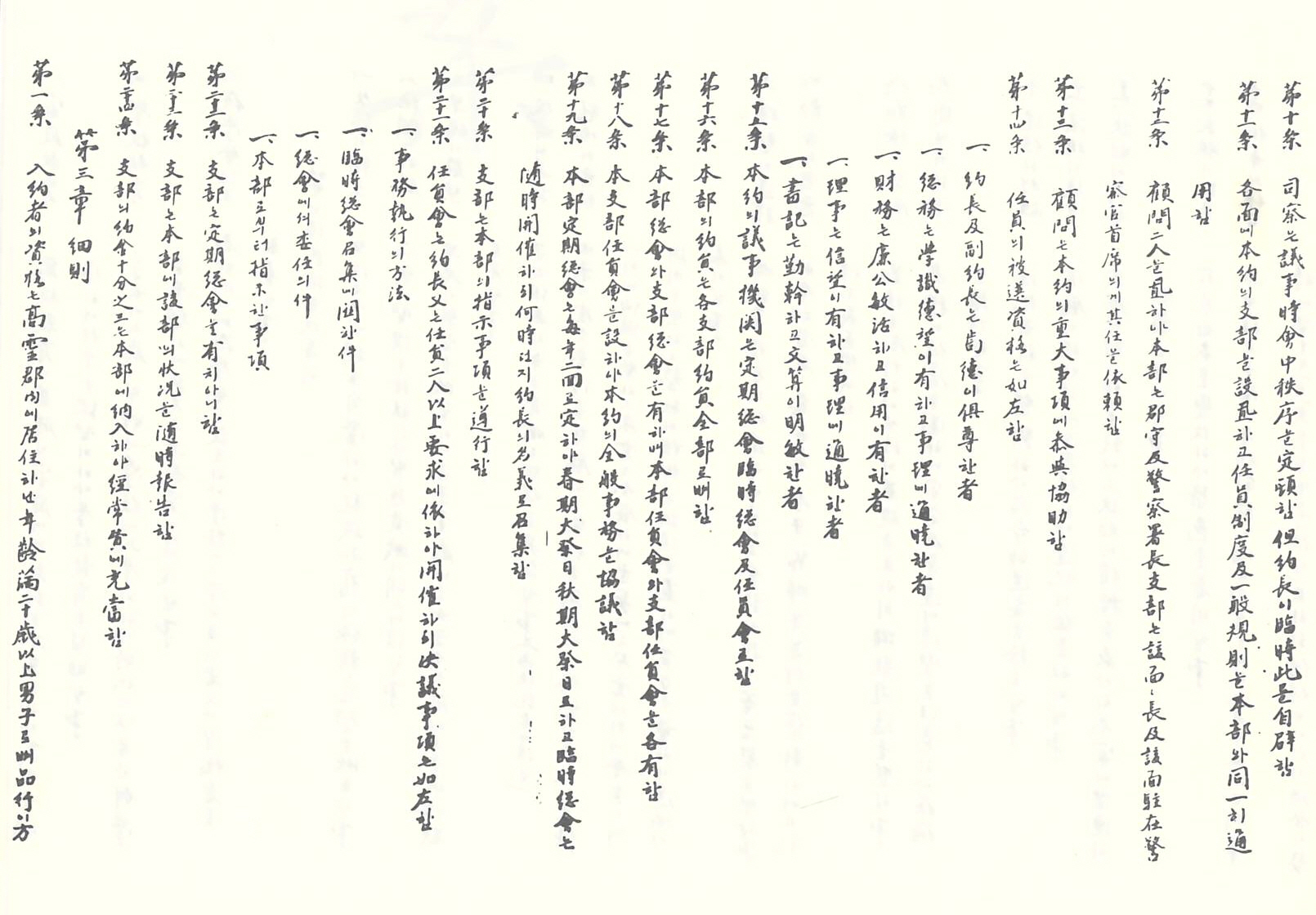

제3장은 약칙으로 세부규칙이라 할 수 있다. 총7개조로 구성되어 있다. 제1조에서는 立約者의 자격에 관한 것으로, 고령군내에 거주하는 20세 이상의 품행이 방정한 남자로 제한하였다. 제2조는 임원선거에 관련한 것으로 무기명 투표를 원칙으로 하였으며 임원의 임기는 3년으로 하되 봄 정기총회에서 선거토록 하였다. 결원의 발생시 임시총회에서 충원하며 전임자의 잔여임기를 채우도록 하였다. 제3조에서는 각종 회의의 개최 요건을 규정하고 있다. 정기총회의 경우 約員의 5분의 1이상, 임시총회는 약원의 십분의 일 이상, 임원회는 임원 5인 이상, 본지부 임원회는 본지부로부터 임원 각 2인 이상의 출석이 요건이었으며 결의는 출석인원의 과반수로 하였다. 제4조는 경비에 관련한 것으로 지출관련 일자가 20일이상 될 경우 임원회의 결의가 있어야 함을 규정하였다. 단 긴급한 경우에는 제외하였다. 제5조는 선행 및 악행자에 대한 처분으로 선행인에게는 포창식의 거행, 신문에 공포, 상금을 수여토록 하였으며 악행인에게는 譴責, 제명, 신문에 공포, 벌금을 징수토록 하였다. 제6조에서는 입약자는 入約金 20전을 납부토록 하였다. 마지막으로 제7조에서는 임원선거에서 동수의 득표자가 나올 시 연장자를 선출토록 규정하였다.

제3장은 위와 같이 총칙 외의 세부규칙을 설정하고 있다. 본 장을 통해 당시 임원선거의 방식, 본부 및 지부의 총회 개최 규정, 경비의 지출, 선거의 구체적인 방법 등을 확인할 수 있다.

이상에서 살펴본 바와 같이 『고령향약안』은 1931년 당시 고령지역에서 새롭게 실시되었던 향약의 전반적인 규정을 담고 있다. 당시의 향약은 전근대시기 사족주도의 향약과는 그 내용과 성격에서 많은 차이점을 보여주고 있다. 이는 일제식민지하에서 많은 사회적 변화가 있었던 시기였다는 것과 관련이 있다. 전근대시기 신분질서의 붕괴, 농촌개량, 산업화 등과 같은 사회변화의 모습이 『고령향약안』에도 그대로 투영되고 있음이 확인된다.

자료적 가치

주지하듯 향약은 조선 중기 이후 본격화 되었으며 고령에서도 임진왜란 이전부터 향약이 실시되었다. 그러나 향약은 여러 사회적 변화에 따라 18세기에 중단되었다. 이러한 향약은 20세기에 들어와 새롭게 실시되었으며 이때의 향약은 전근대시기의 향약과는 큰 차이가 있었다. 일제식민지하에 일어났던 전근대시기 신분질서의 붕괴, 농촌개량, 산업화 등과 같은 사회변화의 모습이 『고령향약안』에도 그대로 투영되고 있음을 본 자료를 통해 확인할 수 있다. 또한 식민지시기 고령군민에 의한 자치체제의 일면을 확인할 수 있다는 점에서 자료적 가치가 있다.