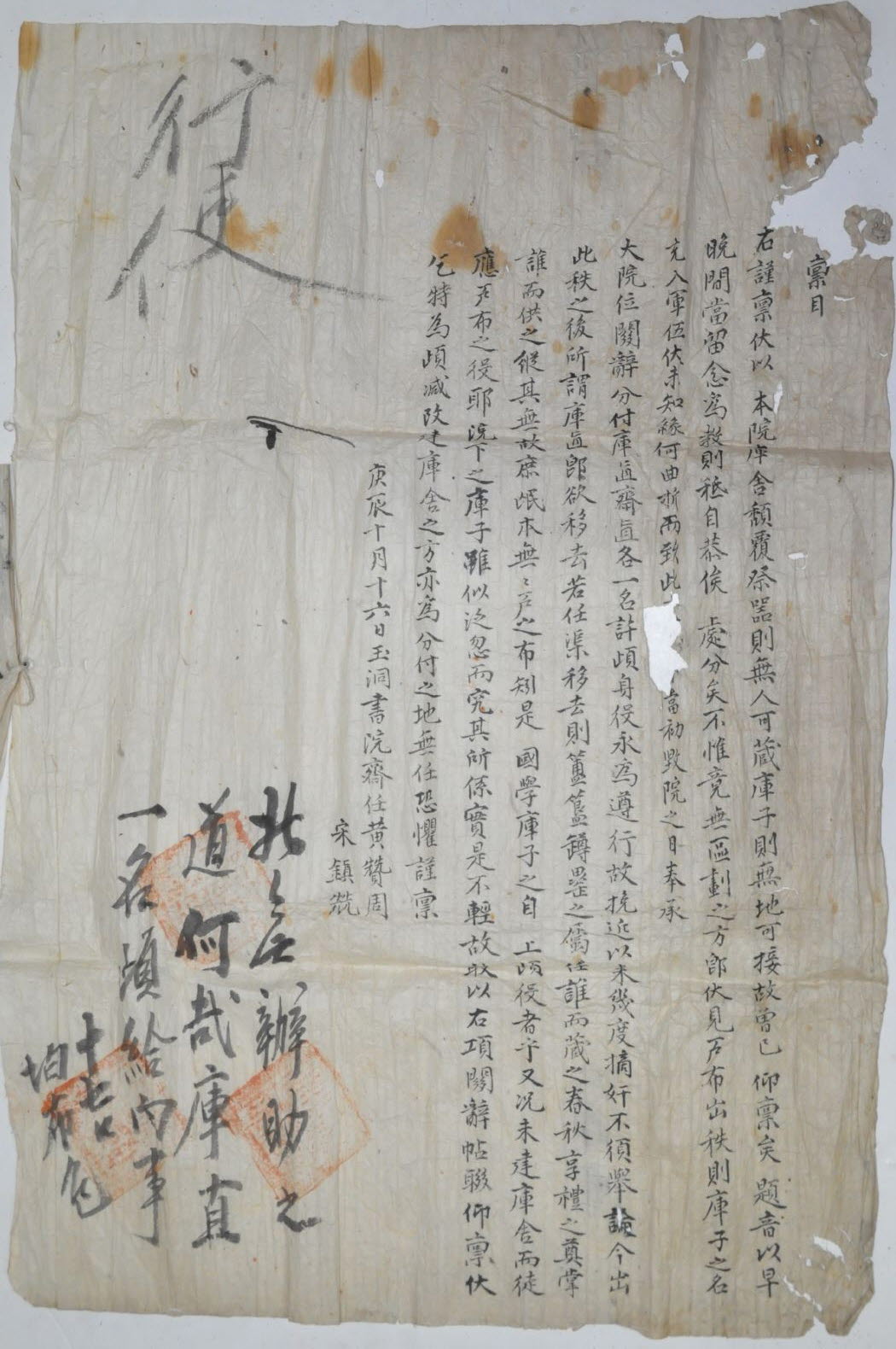

1856년 상주 옥동서원(玉洞書院) 품목(稟目)

1880년 10월 16일에 옥동서원 재임 황찬주와 송진신이 상주목사에게 창고지기의 면역과 창고 건립에 참여한 자들의 호포를 면제해 주길 요청하는 품목이다.

품목에 의하면 옥동서원 창고가 기울어서 제기가 뒤집어졌으나 이를 보관할 사람이 없고, 창고지기도 인접한 땅에 없었다고 한다. 그런 까닭에 일찍이 품의하고 판결문에서 머지않아 당연히 할 것이라는 하교를 마음에 두고 생각하며, 머리를 숙이고 공손히 처분을 기다렸다고 한다. 그러나 결국에는 창고를 짓는 구역도 없었고 창고지기도 없었다고 한다. 창고지기가 어떠한 곡절로 군대에 충원되었는지 이유를 알지 못하지만 당초 서원을 훼철하는 날에 받은 대원위의 관문에는 창고지기와 재지기 각 1명씩의 신역을 빼는 것을 허락하니 영구히 준행하라는 분부가 있었다. 그런 까닭에 서원에서 가까이 살고 있는 자들을 당겨 와서 몇 번이나 난잡한 것이 있는지 조사해도 당연히 거론하지 않았다고 한다.

하지만 지금은 이들을 호포에 분류하여 내놓으면 뒤에는 이른바 창고지기라는 것을 즉시 옮겨가려고 할 것인데, 이것은 마음대로 다리를 옮기는 것과 같은 것이라고 했다. 그런 즉 향사에 쓰이는 제기를 돌보는 임무는 누구이며, 그것을 보관하여 춘추 향례에서 제기를 받들어 진설하는 것은 어떤 사람이 그것에 이바지 하겠는가라고 반문하였다. 또한 설령 그런 탈이 없을지라도 모든 백성들이 호포의 역을 지고 있는 상황에서 하물며 국학의 창고지기로서 임금으로부터 면역의 혜택을 입은 자라고 해도 그러한지 반문하였다. 더구나 창고가 건립되지 못한 상황에서 역에 동원된 사람들이 일제히 호포의 역에 응해서는 두 가지 역을 지게 되므로 누구도 부역에 응하지 않을 것이라 했다.

서원 아래의 창고지기가 비록 잇달아 탐탁하지 않더라도 궁구해보면 그 계열이 실제로는 경솔하지 않은 것이다. 그런 까닭에 감히 우측 항에 관문의 판결문을 연결하여 품의를 올리니 특별히 무리들의 호포를 빼서 감해주고, 창고를 고쳐 세우는 방도로 삼아서 나누어 따르도록 해달라고 요청하였다. 이에 상주목사는 힘써 도움을 주는 방법이 없을 수 없다고 하면서 창고지기 1명을 빼서 주고, 나머지 무리들에게는 동일하게 호포를 면제하라고 판결하였다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환