광해군 2년(1610)과 광해군 10년(1618) 용궁향교(龍宮鄕校)에서 작성된 입의(立議)

자료의 내용

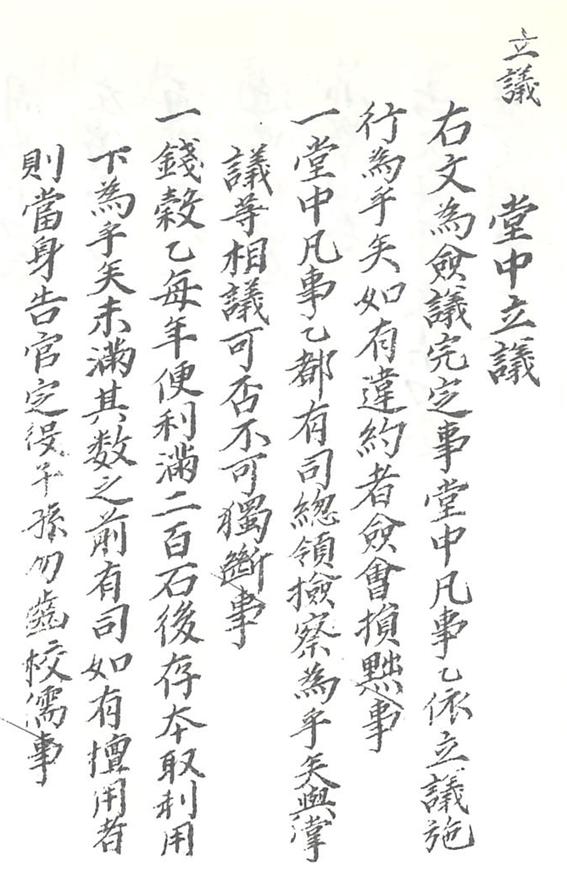

본 자료는 경상도(慶尙道) 용궁향교(龍宮鄕院) 운영에 있어서 지켜야 할 입의(立議)이다. 문서명 교중입의(校中立議) 내 수록 된 것으로 작성 연대는 광해군 2년(1610) 11개조와 광해군 10년(1618) 2개조를 제정한 것이다.

17세기 교임(校任)과 유생을 중심으로 한 용궁향교의 모습이 본 완의에 그대로 반영되어 있다. 그 내용을 적기하면 다음과 같다.

우문은 첨의(僉議)해서 완정(完定)한 일이다. 당중범사(堂中凡事)를 입의에 의해서 시행하고, 만약 위약자가 있으면 첨회(僉會)하여 손출(損黜) 할 것.

一. 향중의 모든 일은 도유사가 총령검찰(總領檢察)하는데 장의 등과 더불어 가부를 상의하여 독단하지 말 것.

一. 전곡(錢穀)을 매년 이자를 늘여 200석을 채운 후에는 원금을 보존하고 이자만 취하여 쓰되 그 수에 차기 전에 유사 만약 천용(擅用)한 자가 있거든 마땅히 그 사람을 관가에 고발하여 자손에게 정역(定役)하고 자손은 절대로 유생으로 받아들이지 말 것.

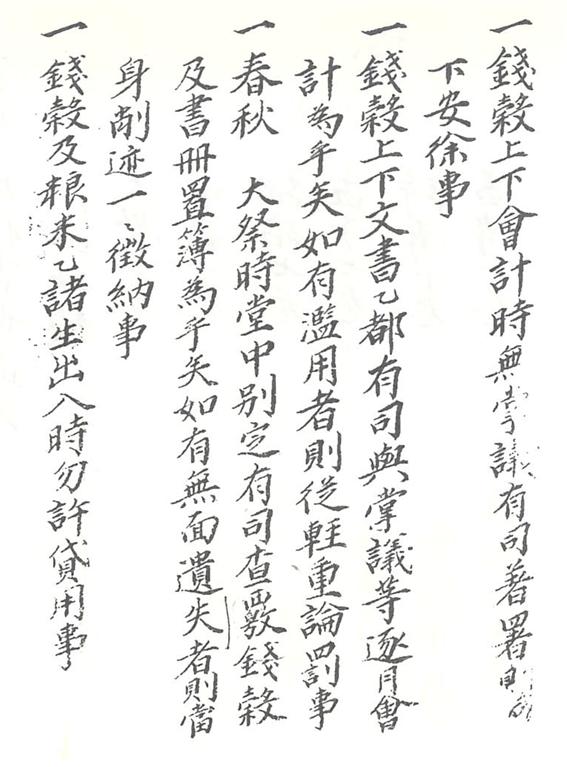

一. 상하가 모여서 전곡을 회계할 때에 장의가 그 자리에 없으면 도유사가 그 자리에 있어서 서명했더라도 천천히 기다려서 시행할 것.

一. 전곡 상하문서를 도유와 장의 등이 매달 모여서 정산해야 되는데 만약 남용한 자가 있으면 경중에 따라 논벌 할 것.

一. 춘추 향사시 향중에서 별도로 유사를 정해서 전곡, 서책, 장부를 자세히 조사하고 만약 낯선자에게 빌려 줘서 유실되는 것이 있으면 곧 그 빌려준 사람을 향적에서 빼버리고 일일이 징계할 것.

一. 전곡과 양식은 제생(諸生) 출입시에 대용(貸用)을 허락하지 말 것.

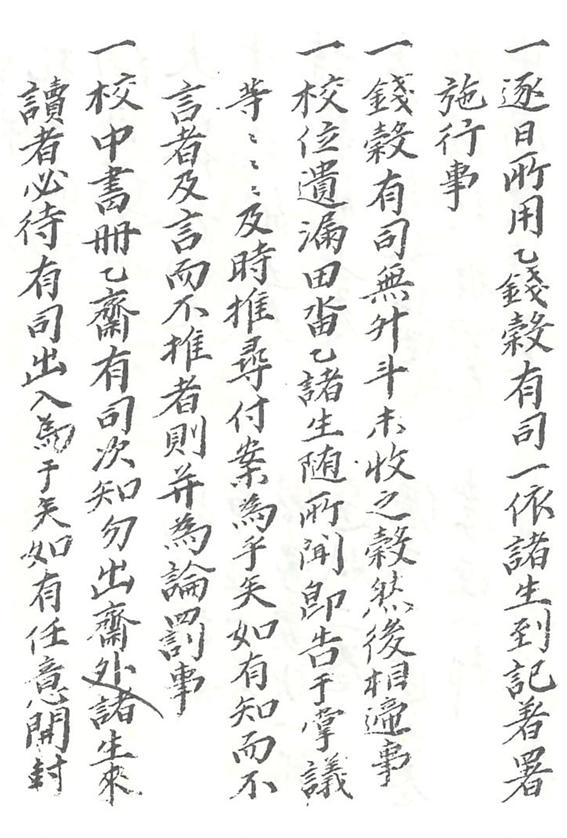

一. 매일 쓰는 것을 전곡유사가 한결 같이 제생의 도기착서(到記着署)하여 시행할 것.

一. 전곡유사는 되(升)・말(斗)의 미수한 곡식이 없은 연후에 다시 교체할 것.

一. 향교의 위토 중 전답이 빠진 것은 제생이 소문에 따라 즉시 장의 등에 고하고 장의 등은 때에 미쳐 추심하여 문서화하고 만약 알고도 고하지 않은 사람과 고했는데 찾지 않는 자가 있으면 아울러 형벌을 의논할 것.

一. 향교 서책은 재유사가 짐작해서 향교 밖으로는 낼 수 없고, 제생으로 내독자(來讀者)는 반드시 유사의 출입을 기다리고 만약 임의로 개봉하는 것과 책을 찢거나 점을 찍어 더럽히는 자는 반드시 찾아서 중벌할 것.

一. 전곡을 이용하고서 해가 지나도 갚지 않는 자는 마땅히 본인에게는 중벌을 내리고 자손은 교안(校案)에 들여 놓지 말 것.

一. 전곡의 편리(便利)는 지금 이후로는 사창법(社倉法)에 의해서 1두(斗) 3되(升)씩 이식을 늘릴 것.

一. 목필(木疋)은 구규(舊規)에 의해서 편리(便利) 할 것.

위 입의 내용은 거의 향교의 경제적 문제에 관한 것이다. 여기에서 향교의 효과적인 운영을 위해서는 향교의 경제적 기반의 유지가 가장 중요한 문제임을 알 수 있다. 전곡유사는 매일의 소용전곡(所用錢穀)에 대해서 서착(署着)해야만 하였고 미수한 곡식이 있으면 체임(遞任)할 수도 없었다. 특히 이러한 전곡회계는 도유사・장의・유사 등 전 교임이 참여하여 엄격하게 시행하도록 하였다. 향교 서책은 재유사가 담당하였다. 또한 입의에 의하면 도유사는 수임(首任)으로 교내 모든 일을 총괄하였지만, 독단할 수는 없었고 모든 일은 장의 등과 상의하여 처리하도록 하였다.

자료적 가치

17세기 초반 용궁향교 운영 형태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 내용은 전곡 이자・회계, 서책・문서 관리, 춘추향사 별유사 차정 등의 내용을 담고 있다. 특히 향교 운영에 경제적 기반이 중요했기 때문에 그와 관련된 내용이 가장 많다. 향교의 재정 감소는 곧 운영의 위축으로 이어졌기 때문에 관심이 클 수밖에 없었다. 그래서 광해군 10년(1618) 추가된 2개조가 역시 경제관련 항목인 것이다.

또한 이자 부문이 확인되는데 조선후기 화폐경제가 발전하면서 전국 대부분 향교가 재정을 확보하는 방법으로 널리 활용하였는데, 이와 관련 기록이 용궁향교에서도 확인되는 것이다.

『慶北鄕校誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1991

『韓國의 鄕校 硏究』, 강대민, 경성대출판부, 1992

『朝鮮後期 鄕校 硏究』, 윤희면, 일조각, 1991

『龍宮鄕校誌』, 용궁향교, 2004

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환