고종 13년(1876) 용궁향교(龍宮鄕校)에서 작성된 향교절목책(鄕校節目冊)

자료의 내용

본 자료는 경상도(慶尙道) 용궁향교(龍宮鄕院) 운영에 있어 지켜야 할 완의(完議)와 절목(節目), 제물등록(祭物謄錄) 각 한 편씩 수록해 놓은 자료이다. 고종 13년(1876) 장의를 역임한 교말(校末) 안정중(安挺中)이 작성한 것으로 문서의 이름은 향교절목책(鄕校節目冊)이다.

먼저 완의는 조선시대 서원이나 향교, 문중 등의 단체에서 어떠한 내용을 결의한 뒤 그 내용을 기재해 놓은 문서를 가리킨다. 향교 법규의 해이, 고직(庫直)의 폐단, 기존 완의 절목의 오래됨 등의 이유로 새롭게 절목을 만들었고 이를 준행하겠다는 뜻을 담고 있는 완의이다.

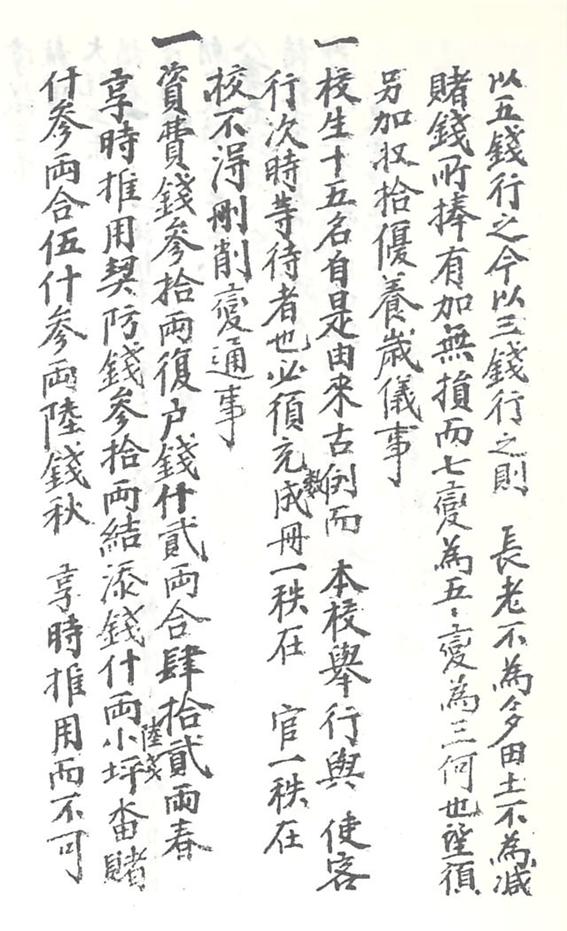

두 번째는 절목인데 17개조를 구체적인 사안을 결의한 내용이다. 다소 길지만 소개하면 다음과 같다.

一. 대향시에 제물 이하 등은 중대해서 근래 고용한 고직들이 간사히 속임수가 점점 불어서 저울에 달아봐서 무거운 것을 가볍게 덜고 말(斗)이나 되(升)가 넉넉한 것을 덜어서 박하게 되도록하며 돼지나 염소를 작은 것을 구입해 쓰고 비단과 베를 거칠고 짧은 것을 쓴다. 개암・연밥은 알이 들지 않은 빈 껍질을 사용하고 또한 값싼 다른 과일로 대신해서 쓰는 폐단이 있으니 이는 미안한 절차가 아니겠는가. 다음부터는 한결같이 옛날 법을 베껴 기록한 것에 의거해 법으로 받들 것을 기약할 것.

一. 헌관의 조석 식사는 관에서 주는 것이 있는데 특별히 임원에게 무겁게 하는 것은 그 예도의 뜻에 넉넉한 즉 바치고 들리는 범절(凡節)은 더 두렵게 생각할 것.

一. 향교 가운데 가장 긴급히 쓸 것은 다만 이 12달의 향례와 더불어 향례시에 선비만 대접할 뿐이니 모든 집사의 공궤(供饋)는 척렴(淸廉)하지 않을 수 없다.

一. 향교의 위토(位土)는 조정에서 계획하여 내려준 것이니, 곧 사사롭게 스스로 바꿔치거나 남모르게 스스로 사고파는 일이 없도록 하며 항상 밭의 도지를 스스로 항상 곡식의 수 1兩을 정해 놓은 것이 있는데 해마다 그 두락에 직접 가서 조사하여 큰 것은 작다고 하고 넓은 것은 좁다고 하는 자가 있으니 임무를 맡은 사람이 직접 가서 보지 아니 하면 혹 적다고 한 자와 혹 좁다고 한 자를 쫓을 수밖에 없으니 이후에는 해마다 그렇게 할 수밖에 없을 것이니 다시 더 할 수는 없어서 심한 자는 전혀 농사를 짓지 않겠다고 하여 분란해지니 관청의 명령을 받아 다음부터는 매년 논에 가서 조사 할 때 한결같은 모양으로 조사하여 보고 속임을 당하지 말 것.

一. 양반으로 농사짓는 자가 항상 백성들이 짓는 농토 중 좋은 것을 빼앗아 늦게 밭을 갈고 김을 매는데 게으르고 또 땅에 거름을 주지 아니한 까닭으로 농사지은 지 두어해 되어서 생산이 크게 줄어들어 임무를 맡은 사람이 부득이 부담을 덜어 주는 예는 있으나 잘못이다.

항상 임원들이 향교에 들어올 때에는 차례를 쫓아서 미리 이를 기약해서 비용을 일부 덜어 놓는다. 임원들이 혹 임무에 생소하거나 혹 굳게 잡고 허락하지 않은 즉 반드시 임원들 중 친한 사람을 요청해서 그와 함께 머무르니 향교에 손님이 많은 것이 또한 여기에서 기인한다. 엄히 막아야 한다.

그 도지를 받는 날에 곡식이 거칠고 말(斗)이 줄어드는 폐단이 심한 것이다. 비록 덜어주지 않더라도 먼저 스스로 덜어서 보내니 남는 것이 필경 들이지 않을 뿐이니 임원들이 다 주는 것을 기약하고 싶을 때는 반드시 거짓말을 하고 말을 만들어 공당에다 말을 만드니 그 폐단이 큰 것이다. 이후에는 무릇 검은 갓을 쓰는 사람은 절대로 경작하는 허락하지 말고 곡수를 바치기 어려운 자는 일일이 베껴서 관에 알려서 고을 아전에게 주는 것을 돈독히 할 것.

一. 향교의 힘이 쇠잔해지고 실패하는 것이 오직 향교 위토의 도지 받은 데서 기인한 것이니 도지곡식을 받을 수 없으면 마땅히 고직에게 엄하게 경계하여 일절 금지해야 한다. 만약 폐단이 있으면 답험(踏驗) 시 도지를 정해서 들여놓기를 독려하여 다른 전답보다 다르게 할 것.

一. 임원을 파는 폐단이 근래 혹 있으니 혹은 기록에도 무릅쓰고 혹 평민 재임으로서도 바라니 도감으로도 부리고 성묘 배알 때도 명륜당을 밟고 감히 원향사대부와 더불어 평등하게 분별이 없고 또 임원록과 향사록에 평등히 나열해 쓰고, 산삭(刪削)하는 일에 이르니 크게 일의 체모에 잘못된 것이다. 이 폐단이 커지기 전에 막지 아니할 수 없으리라.

一. 먹(墨) 사는 값을 잘 사는 백성을 찾아 부담시키는 것은 심히 선비 된 사람들의 도리가 아니다. 이 폐단도 또한 막지 아니할 수 없다.

一. 임원들이 사사로운 정에 얽매여 친구들을 청해 맞이해 잠시 마당에 단원(團圓)을 짓는 것은 실제 본 향교의 비용에서 사용하는 것이 많거나 혹은 술집에서 모여 비용을 얼마쯤을 헛되게 쓰고 그것을 임원에게 부담시키니 부득이 듣고 받아들이면 그 또한 어디로 돌리겠는가? 향교가 번성할 때 오히려 옳지 않았거늘 하물며 오늘날 향교의 형세로는 되겠는가? 다시는 무단히 모이는 일이 없도록 할 것.

一. 손님 접대는 아름다운 일이나 향교의 힘이 위와 같이 수응(酬應)에 연유하지 못한 즉 향중과 도내를 논하지 말고 일이 없으면 한만(汗漫)히 오고가는 사람은 부득이 접대를 말 것.

一. 고직이가 빚지는 병폐는 기인하는 바가 있다. 임원이 만약 혹 빌미가 있은 즉 고직의 말에 어쩔 수 없어 1兩 비용이 들었다면 곧 1兩을 주고, 1錢 비용이 들었다면 곧 1錢을 줘서 다시 돌리지는 않고 서로 변경한 까닭으로 빚이 많아지는데 이런 이유로 남용만 걱정이 될 뿐 아니라 또 빚이 넘치는 폐단이 되니 향원이 진실로 혹 들어오면 고직이 먼저 빚이 많이 있다고 말하고 비교할 데 없이 포갈(咆喝)하니 이른바 음식을 제공하는 것을 거북해하니 이것이 무슨 모양새인가? 이후로는 고직을 하기(下記)에 의거 시가(時價)에 따라 지나치게 낭비하지 말고 이미 고직이 빚진 것은 마땅히 갚은 것은 갚고 마땅히 줄 물건은 곧 향교 가운데서 별도로 구획해서 조금씩 갖추어 주어라.

一. 본 향교의 손님을 맞이하는 곳의 설치는 유래가 오래되었다. 전토는 건의 30두락을 넘으나 근에 문회를 한다는 명색(名色)이 없다. 쓰는 것은 다만 모이는데 쓰이는 돈과 향교노비가 어디에 다니는데 쓰는 돈뿐이나 3년을 거둬들인데 비교해 보면 여기에서 그칠 따름이겠는가? 다시 모름지기 1년에 한차례씩 문회를 잘 베풀어서 유학을 일으키도록 할 것.

一. 강학전(講學錢) 50兩은 김정승께서 글을 숭상하고 유학을 일으키는 일대 은혜로운 정책으로 본 향교에 붙인 것이다. 지금 이미 10여년이 넘었으니 원금과 이자를 늘린 즉 몇 백냥이나 되는 모르겠으나 몇 년전 영문(營門)에서 선비를 선발 할 때 쓴 것이 10여금에 불과했을 뿐인데 문서가 없으니 반드시 받들어서 영구히 강학할 자본금으로 할 것.

一 . 경로당은 각각 그 곳이 있은 즉 본교에서 간여할 것이 아니나 본교가 전혀 모르는 것은 아니다. 이것이 향교의 어른들이 1년에 1회씩 모여 이야기하는 자금이지만 몇 해 전에 그 편의를 쫓아서 드디어 모이는 것을 폐지하고, 세의(世誼)를 정해 처음 7錢을 가지고 행했고, 다음에는 5錢을 가지고 행했고, 지금은 3錢을 가지고 행한 즉 장로가 많지 않은 것은 아니요 전토가 줄지 않았고, 도지 받는 돈은 더함은 있으나 덜함은 없는 7이 변하여 5가되고 5가 변하여 3이된 것은 왜냐? 모름지기 바라니 잘 거두어 들여 세의를 넉넉히 봉양할 것.

一. 교생 15명은 예로부터 유래된 고례이나 본교 거행과 손님을 보내는 행차할 때를 기다리고 있을 것이다. 반드시 수를 채워 책을 만들어 1질은 관청에 주고 1질은 향교에 두어 마음대로 산삭(刪削)하거나 변통이 없도록 할 것.

一. 자비전(資費錢)이 30兩, 복호전(復戶錢)이 12兩을 합하면 42兩인데 춘향(春享) 시 계방(契防)에 미루어 쓰는 돈이 40兩인데 결첨전(結添錢)은 10兩 6錢이고, 작은들의 논 도지 13兩을 합하면 53兩 6전이다. 추향(秋享) 시에 미루어 쓰는데 가히 서로 바꿔 끌어서 쓰는 것은 옳지 않다.

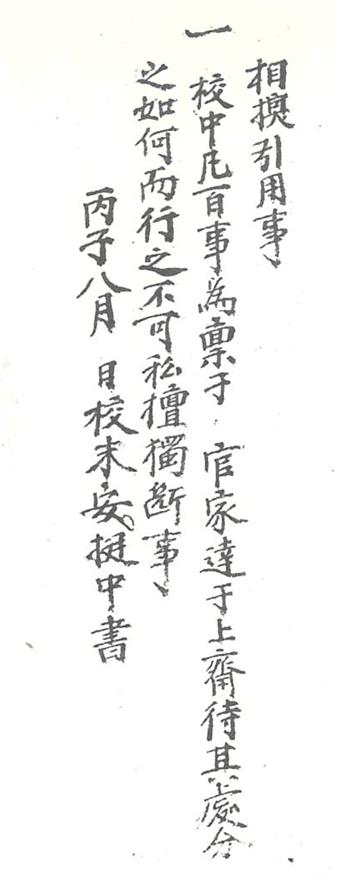

一. 향교 가운데 모든 일은 관가의 원님께 품문하고 상재에게 알려서 그 처분이 어떻게 되는가를 기다려서 행하고 가히 사사로이 천단(擅斷)해서 독단적으로 하는 것은 옳지 않다.

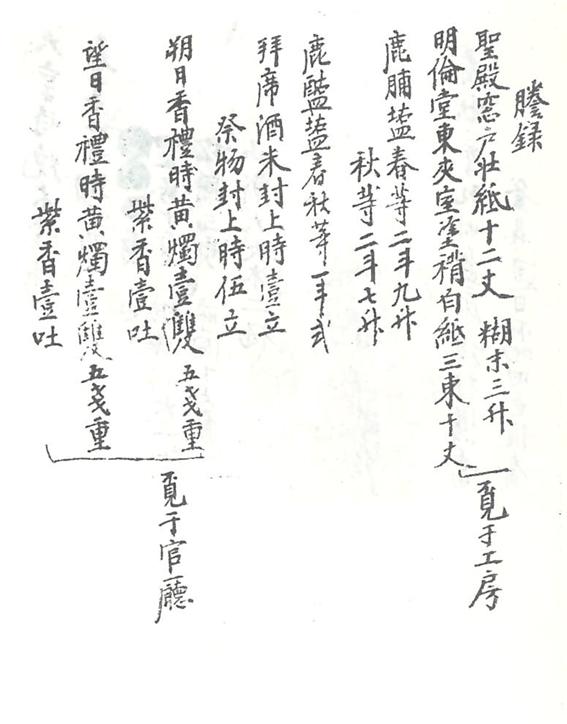

조선시대 향교의 사회・교화적 기능으로서는 석전제 및 삭망분향, 여러 사전(祀典) 등의 향사를 들 수 있다. 유교적 이념을 국시로 표방한 조선에서 유교적 규범을 향촌사회에서 보존・보급시키기 위한 노력으로 춘추석전과 삭망분향의 봉행을 대단히 중요시 하였다. 그러므로 이러한 행사는 국가차원에서 이루어져 향교의 고유 행사로 정착되었다.

조선후기 향교의 교육적 기능이 쇠퇴하고, 재정의 어려움으로 향교가 피폐해졌지만 고유의 제의기능인 향사를 통한 교화의 기능은 지속되었다. 특히 釋奠은 유교적 규범의 보급과 보전이라는 차원에서 중요시되었을 뿐만 아니라 그 행사에 회동한 사람들이 한 지방의 공론을 조정했기 때문에 주목되어졌다.

그래서 향사를 진행하는 용궁향교에도 향례시 등에 향교에서 소용되는 물품 및 그 소납처가 기재된 제물등록이 있는 것이다. 문서에는 제물의 종류와 수량, 제수, 제복 등이 수록되어 있다.

자료적 가치

19세기 후반 용궁향교 운영 실태를 살펴 볼 수 있는 자료이다. 본 자료에서 확인되듯이 향교 운영의 문제점들을 지적하며, 개선 방안으로 본 절목을 제정한 것이다. 절목에는 향교의 주요한 경제적 기반인 전답, 고직 등의 관리 특히 고직에 대해서 자세히 언급되어 있고, 향사와 공궤 비용 관리, 강학전 관리, 임원에 대한 관리, 손님 접대, 경로소 운영, 교록(校錄) 작성 등이 주를 이루고 있다. 향교는 원칙적으로 관의 관리를 받고 있었으나, 실재로는 여러 폐단이 발생하였다. 그래서 흥학에 관심있는 지방관이 부임했을 경우 여러 개선 방안을 제시하지만 이는 원론적인 내용일 뿐, 근본적인 대안이 될 수는 없었다. 당시 정세로 보아 본 절목의 개선 효과는 그렇게 크지 않다고 생각되나, 당시 향교가 가지고 있던 여러 문제점을 지적하고 있어, 그 운영 실태를 확인 할 수 있게 해주는데 의미가 있다.

『慶北鄕校誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1991

『韓國의 鄕校 硏究』, 강대민, 경성대출판부, 1992

『朝鮮後期 鄕校 硏究』, 윤희면, 일조각, 1991

『龍宮鄕校誌』, 용궁향교, 2004

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환