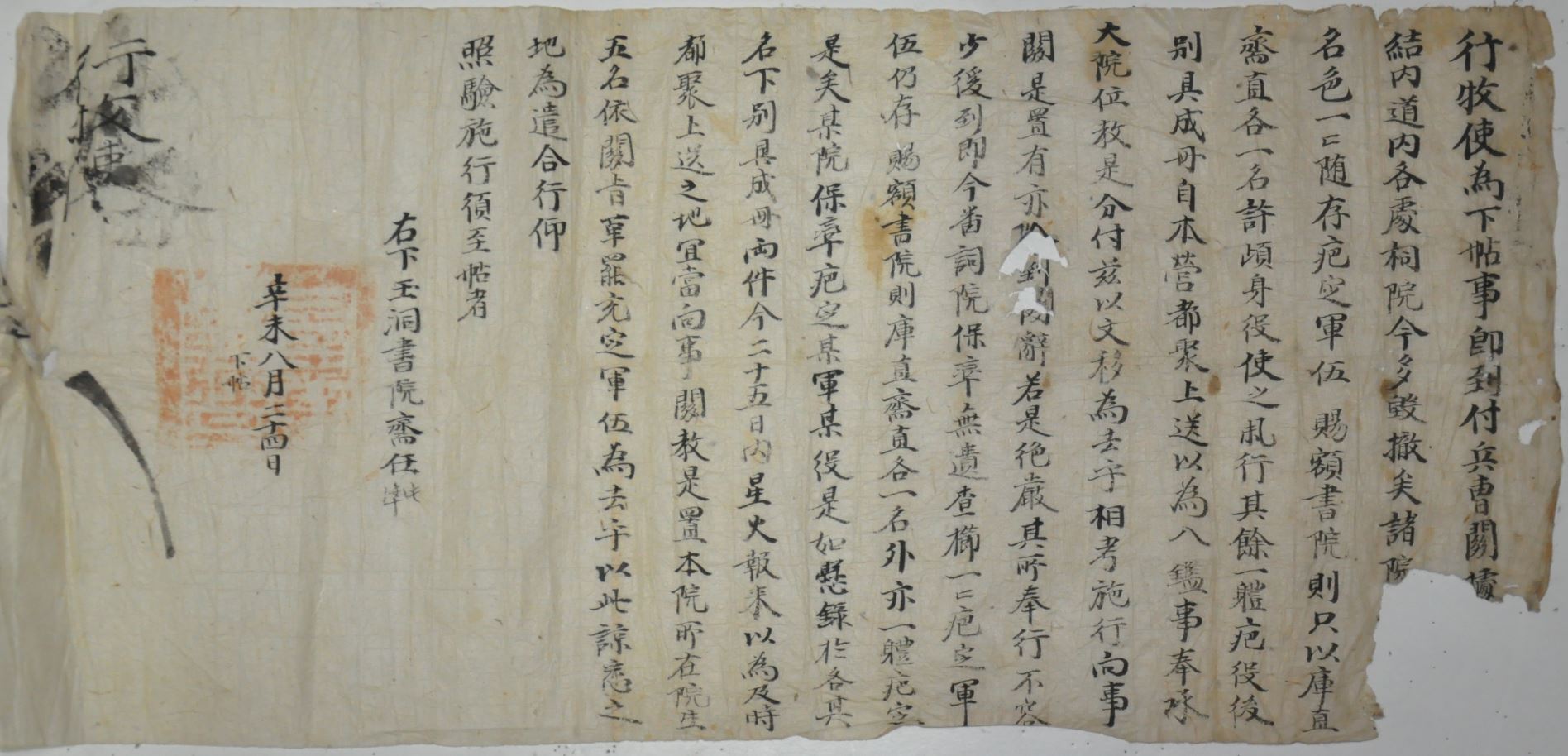

1871년 8월 24일에 尙州牧使가 玉洞書院 齋任에게 興宣大院君의 書院 毁撤이후의 조처로서 募入된 院屬들의 현황을 파악하여 25일까지 成冊하여 제출하라는 下帖

1871년 8월 24일에 尙州牧使가 玉洞書院 齋任에게 興宣大院君의 書院 毁撤이후의 조처로서 募入된 院屬들의 현황을 파악하여 25일까지 成冊하여 제출하라는 下帖이다.

하첩을 보면 兵曹에서 도달한 關文에 의거하여 道內 各處 서원·사우가 지금 많이 훼철되었다. 모든 서원에 각종 色人을 하나하나 명령에 따라서 軍伍에 疤定하고, 사액서원은 다만 庫直과 齋直 각 1명씩만 身役에서 빼어서 부리는 것을 허락하니 거행하고, 그 외 나머지는 일체 役에 疤定한 후 별도로 成冊을 갖추어서 읍치에 모두 모아서 위로 보내어 웃어른에게 보이도록 했다. 大院位의 下敎로 分付하신 뜻을 받들어 이에 移文하니 서로 고찰하여 시행할 일이라고 했다. 關文을 두어 말씀을 전달하는 것은 이것이 바위를 끊는 것과 같다고 했다. 그만큼 철저하게 지켜져야 하는 지엄한 것이라는 것을 강조한 것이다. 그렇기에 그것을 받들어 행하고 조금의 지체함도 보이지 말고 下帖이 도착하는 즉시 이번 말씀대로 서원의 保率이 누락됨이 없도록 끌어 모아서 조사하여 하나하나 軍伍에 疤定하고 이에 사액서원에서는 庫直과 齋直 각 1명 외에는 또한 일체 疤定한다. 이것은 某院의 保率疤定 某軍, 某役과 같이 각기 그 이름 아래에 기록하여 별도로 成冊을 하여 2건을 이번 25일 안에 와서 보고하라고 星火이니, 때에 맞춰 성내에 모아서 임금에게 보내는 것이 마땅히 행할 일이라고 했다. 관문의 가르침을 옥동서원에 두고 소재지의 원생 5명은 관문의 뜻에 의거하여 혁파하고 軍伍에 充定하오니 이것을 헤아려 살피고 어긋남이 없도록 하라고 당부했다.

이 하첩은 대원군의 원사 훼철과 관련하여 지방에서 시행된 구체적 사안들을 밝히고 있다. 조선후기 對서원정책은 仁祖대 이래로 점차 강화되고 있었는데, 1644년(인조 22)에는 禮曹에 서원 설립시 조정의 허가를 받도록 했으며, 1660년(현종 1)에는 첩설 서원에 대한 사액은 신중하게 결정하기로 했다. 특히 숙종대에 들어오면서 서원의 濫設과 疊設이 심화되자 1694년(숙종 20) 서원 첩설을 금하였지만, 대현서원의 경우 첩설과 사액을 예외로 하였다. 그러나 이듬해인 1695년에는 모든 첩설 서원에 대한 사액을 불허하고, 1703년(숙종 29)에는 서원 신설시 국가의 허가를 받도록 하는 규정을 재확인하였다. 1704년(숙종 30)에는 첩설서원의 건립을 불허하고, 1711년(숙종 37)에는 원생의 수를 大賢書院 30인, 賜額書院 20인, 未賜額書院 15인으로 규정하였다. 1713년(숙종 39)에는 1703년 이래로 허가 없이 설립한 서원에 대한 훼철을 실시하였다. 1741년(영조 17)에는 1714년(숙종 40)이후 조정의 승인없이 설립한 서원과 사우 및 추향이 있는 경우 훼철하였는데, 전국적으로 173개소가 훼철되었다. 영조는 1739년(영조 15) 이후 서원의 私建과 첩설, 사액에 대해 불허하는 입장을 유지하였으며, 정조는 1800년(정조 24)에 국가 승인 없는 추향을 금지시켰다.

한편 인조 대부터 정조대까지 서원에 대한 국가의 지원 즉 사액과 제수지급 등이 국가재정의 낭비라는 지적이 없지 않았으나 교화를 국가에서 주관한다는 조선 정부의 정책 하에서 심각한 문제로 받아들여지지 않았다. 이외에도 서원 원생의 군역 회피 문제가 논란이 되었지만 이것은 비단 서원만의 문제는 아니었다. 그렇기에 원생의 군역면제를 없애는 것이 아닌 정원을 조정하고, 정원 외의 인원은 군역에 충당하는 정책을 실시하였다. 또한 당쟁이 심화되면서 자파 인물을 제향 하는 서원 내지 자파세력이 운영하는 서원에 대해서는 禁令이 잘 적용되지 않았다. 이처럼 서원의 사회적 폐단이 노정되면서 국가에서는 각종 금령을 제정하여 서원의 건립을 제한하고 경우에 따라 훼철하는 등 강력하게 대응하였지만 정치세력의 집권 여부에 따라 금령은 무시되고, 권력을 등에 업은 서원의 폐단은 심화되어 갔다.

그 결과 대원군에 의한 원사 훼철이 진행되었다. 당시의 훼철은 대원군 집권 초에 구상되어 이후 점진적 단계적으로 진행되었다. 서원과 사우는 당시 유림들의 유일한 세력근거지였다는 점에서 이의 훼철은 간단한 문제가 아니었다. 특히 유림들에게 원사의 훼철은 그들의 사회·경제적 기반의 해체, 나아가 생존권의 박탈이라는 의미로 받아들여졌다는 점에서 대원군은 훼철과정에서 유림들의 반발을 의식하지 않을 수 없었다.

대원군은 집권하자 원사 훼철의 기초준비작업의 일환으로 1864년(고종 1) 4월에 각 읍 소재의 서원·향현사·생사당에 소속된 結摠·保額을 상세히 조사하여 보고하도록 하였다. 8월에는 이를 토대로 원사 훼철에 대한 기준을 마련하였는데 원사의 첩설·사설을 금지하고, 사액서원도 면세전결 3결만으로 제한하였고, 정액 이외의 모입을 금지하였다. 특히 향현사의 募入保率은 전부 삭제해 군역에 簽丁하도록 명하였다. 이후 1865년(고종 2) 3월에는 대규모 훼철에 앞선 시험조처로서 당시 가장 큰 영향력을 가진 萬東廟의 철폐를 단행하였다. 만동묘 철폐가 성공하자 1868년(고종 5) 국가에서 공인한 賜額書院을 제외한 전국의 미사액 서원·향현사에 대한 대규모 철폐를 단행하였다. 당시 훼철 대상은 미사액 서원·향현사 중 훼철에 합치하는 원사 및 건립된 지 200년이 못된 생사당이었다. 하지만 실제로는 모든 미사액 서원·사우를 대상으로 하고 있었다. 그러한 사실은 1868년(고종 5) 경상도 지역을 대상으로 작성한『道內各邑書院毁撤查括成冊草』를 보면 4차례에 걸쳐 단계적으로 진행되었음을 알 수 있다.

또한 1868년 9월 3일에는 원사 신설을 엄금하고 그 대신 사액서원에 追配하는 길을 열어 놓았다. 이는 유림들의 반발을 의식한 조처로 보인다. 한편 원장에 중앙의 고위 관료가 추대되면서 초래되는 폐단을 없애기 위하여 미사액 원사 훼철 조치 후 남게 되는 사액서원에 본읍 수령이 원장을 맡도록 조처한 것은 향후 서원문제를 관이 장악하겠다는 의도로 보인다. 대원군은 이처럼 1868년의 전국 미사액 원사에 대한 철폐를 마무리 짓고, 그 연장선상에서 1871년(고종 8) 3월 20일에 文廟從享人, 忠節大義之人을 배향하는 47개 원사를 제외한 모든 원사의 철폐를 단행하였다.

옥동서원『院任案』을 보면 조정의 명에 의해 수령이 원장을 맡게 되면서 옥동서원의 원임 조직에도 변화가 나타났다. 즉 1868년 봄까지는 院長-齋任의 체제였지만, 가을부터는 院長-1有司-齋任 내지 1有司-2有司-掌議 체제로 변화가 있었다. 즉 1868년 가을부터 1885년(고종 22)까지 원장-1유사-재임 체제가 나타났다. 이후 1887년(고종 24)부터 1·2유사-장의 체제로 전환된 것이다. 본 下帖이 발급된 1871년 가을에 원장이 상주목사 閔致序에서 趙秉老로 교체되었으며, 옥동서원 내부적으로는 1有司에 黃在五, 齋任에 趙秉均, 黃任周가 있었다. 하첩의 말미에 옥동서원 재임이란 바로 이들을 일컫는 것이다. 또한 이들이 실질적으로 옥동서원을 운영하는 주체였다.

한편 대원군의 원사 훼철에 반대하여 1871년 4월에 嶺南儒疏가 작성되었다. 당시 영남의 대표적 서원은 대부분 미훼철 되었기에 이 유소에 빠졌고, 상주 출신 鄭民秉이 疏首로 천거되면서 상주의 道南書院이 儒疏를 주관하게 되었다. 당시 옥동서원 역시 미훼철 서원이었기에 유소에 참여하지 않았다. 결과적으로 당시 유소는 받아들여지지 않았고 오히려 대원군의 명에 의해 강제로 해산되었다.

본 하첩은 유소 기간 중 받은 병조의 관문에 따라 대원군의 명을 추가로 수행하고 있음을 알 수 있다. 즉 1871년의 훼철이후의 서원 원속들을 모두 조사하여 군역에 보충하라는 명이었다. 避役處로 인식되었던 서원을 혁파한 후 원속들을 還屬시켜 국자 재정을 보충하려는 목적이었다. 그러면서 남은 서원에 대해서는 고직과 재직 1명씩 2명의 원속 만을 두도록 했는데, 이런 조처는 존치된 서원이라도 경제적 여건이 좋아졌던 것이 아님을 알 수 있다.

자료적 가치

이 자료는 1871년에 시행된 대대적인 서원 훼철령 직후에 내려진 후속 명령을 기재하고 있다. 전국적으로 서원과 사우의 수가 매우 많았기에 이들의 모두 훼철하는 것과 그로 인한 반발을 최소화하는 것 등은 매우 어려웠다. 그럼에도 대원군은 훼철을 단계적이지만, 강력하게 시행하면서 반발을 최소화하였다. 또한 훼철된 서원·사우에 소속되었던 원속들에 대한 還屬을 지방관의 소관하에 진행하도록 명령하였는데, 본 자료는 그것이 지방에서 시행된 사례를 확인할 수 있는 것으로 사료적 가치가 있다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

『조선시대 서원연구』, 정만조, 집문당, 1997

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환