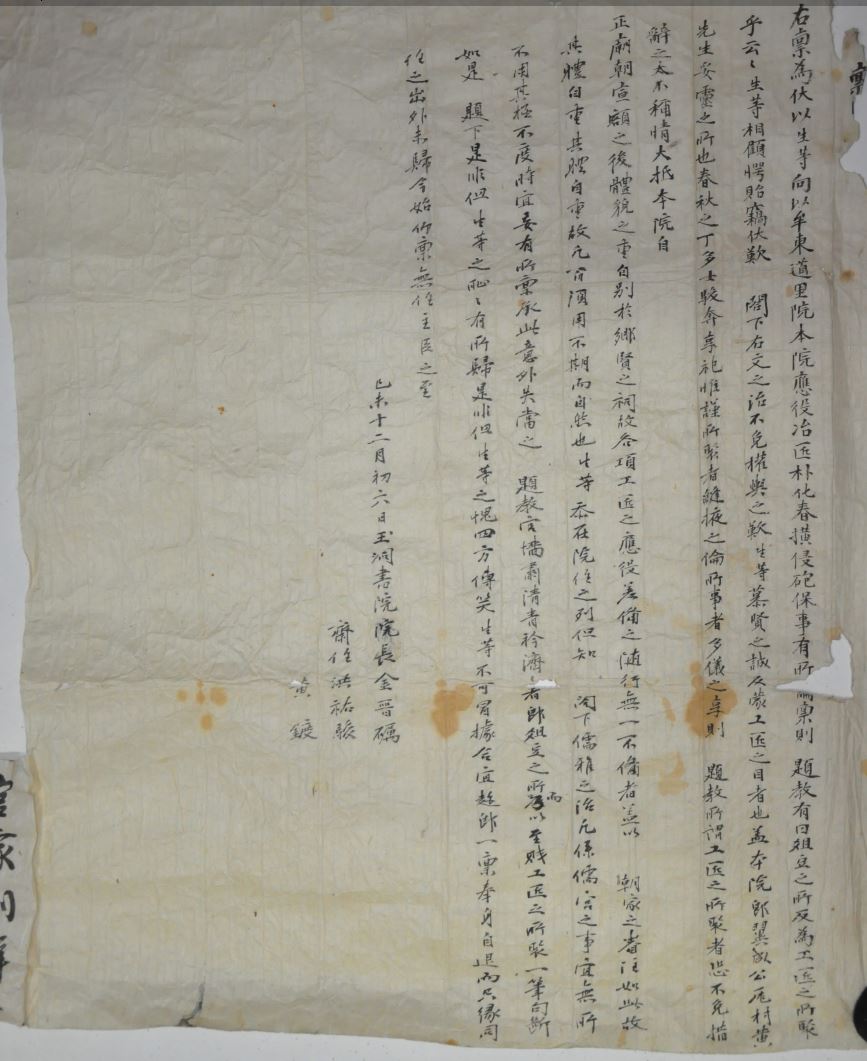

1859년 12월 초6일에 玉洞書院의 院任인 院長 金晉礪와 齋任 洪祐善, 黃鍍가 尙州牧使 洪翰周에게 자신들이 판결문의 뜻을 오해한 부분에 대한 사죄의 입장을 밝히고 院任職을 내려놓겠다는 의사를 전달한 稟目

1859년 12월 초6일에 玉洞書院의 院任인 院長 金晉礪와 齋任 洪祐善, 黃鍍가 尙州牧使 洪翰周에게 자신들이 판결문의 뜻을 오해한 부분에 대한 사죄의 입장을 밝히고 院任職을 내려놓겠다는 의사를 전달한 稟目이다.

옥동서원 측과 상주목 사이에 오해와 마찰이 있었던 것은 옥동서원 院屬이었던 冶匠의 군역 동원 때문이었다. 정확한 사정은 알 수 없지만 본 품목의 내용을 보면 옥동서원 측에서 야장의 군역 동원이 부당하니 다시 서원의 일에 전념할 수 있도록 해달라고 이전에 품목을 올렸던 것으로 보인다. 이에 상주목사의 판결문이 도래했을 때 옥동서원 측은 수령이 옥동서원을 장인들의 피역을 위한 소굴로 인식하고 있다고 보고 이에 대한 불만을 표출하였던 것이다. 그것으로 官과 서원 사이에 불화가 발생하였고, 결론적으로 서원측이 승복하여 본 품목을 올려 자신들의 잘못을 시인하고, 그 책임으로 원임들이 사퇴할 뜻을 밝혔다.

이러한 내용은 품목에서 보다 구체적으로 확인할 수 있다. 품목에서는 牟東 道里院에서 玉洞書院의 역에 응하는 冶匠 朴化春이 砲保에 무법하게 침노당한 일이 있어서 품의로 보고하였고, 판결문에서 제향하는 곳이 도리어 工匠이 집결하는 곳이 된 것이냐고 이래저래 말하였기에 원임들은 서로를 돌아보며 놀랐다고 한다. 그러면서 엎드려 생각하니 옥동서원 측은 합하의 右文의 정치를 칭찬했었지만 처음부터 칭찬하지는 않았다고 했다. 즉 이전에 상주목과 대립이 있었음을 시사하는 부분이다.

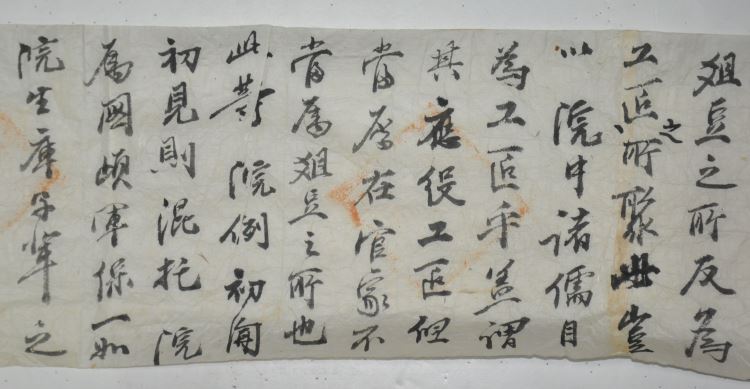

그러면서 자신들이 工匠을 받게 된 사유를 설명하였다. 품목에서는 원임들이 현인을 사모하는 정성은 도리어 工匠의 목록에 있는 자들에게 받고 있다고 했다. 즉 공장들이 납품하는 물품 등으로 제향에 보태고 있음을 밝힌 것이다. 그러면서 옥동서원은 翼成公 厖村 黃先生을 제향하는 곳으로 春秋의 丁日에 많은 선비들이 분주하게 享祀에 삼가 모이는 것은 선비들의 도리로써 일할 것이 많은 제향 의례 때문이라고 했다. 그런 즉 판결문에서 工匠의 집결소라고 일컫는 것은 아마도 구사하는 언어가 매우 뜻에 맞지 않음을 면할 수 없다고 지적했다. 일반적으로 사액서원의 大享에는 많은 사림이 참여하고 그들의 供饋하고 제향을 준비하는 과정에서 院屬들 또한 대부분 동원하였다. 그렇기에 옥동서원의 제향 시에도 서원 내에는 유생들 외에도 원속들 즉 院生이나 庫直 등이 대부분 출입하며 준비했던 것이다.

실제 이러한 준비사항에 대하여 품목에서도 밝히고 있다. 서원측은 대저 옥동서원은 正祖대 사액을 받은 후부터 體貌가 중요해져서 鄕賢을 제향 하는 사우와는 달랐으며, 그런 까닭에 다양한 工匠을 역에 부리고, 差備가 隨行하여서 하나라도 갖추어지지 않은 것이 없었다고 했다. 대개 조정에서 임명한 것이 이와 같은 까닭에 그 체면을 스스로 소중하게 여겼다. 그 체면을 소중하게 여기는 까닭에 무릇 여러 가지를 한정하지 않고 쓰는 것이 자연스러웠다고 했다. 즉 사액서원이기에 춘추 향사에 조정의 명으로 관에서 제수를 공급하고 또한 공장 등을 부려 서원에 필요한 물품을 공급받고, 그들을 제향시에 부리는 것이 당연하다는 것이다. 또한 이러한 것은 조정의 법례임을 강조하였다.

그러면서 자신들은 원임의 반열에 있으면서 다만 합하의 儒雅가 잇닿아서 무릇 儒宮의 일에 관계되어 마땅히 쓸모없는 바가 없다는 것을 아는데, 그 끝에다가 당시의 사정[時宜]을 헤아리지 않고 망령되이 품의하는 바가 있어서 잇달아 이처럼 뜻하지 않은 실수가 있었다고 했다. 또한 그 일의 판결문에서 宮墻을 깨끗이 하고 유생이 많고 성한 것이 곧 제향 하는 곳이며, 이내 천한 工匠의 집결하는 곳까지란 한 줄의 글귀로 결단을 내린 것이라고 했다. 자신들이 이전의 판결문에 대하여 오해해서 그에 반감을 품고 품의 하였는데, 그러한 일은 당시 사정을 헤아리지 못하고 섣불리 판단한 원임들의 잘못이라고 인정한 것이다.

그래서 원임들은 이와 같은 판결문에 대한 옳고 그름은 무릇 자신들을 욕보이기에, 치욕을 그치려는 바가 있고, 官과의 시비는 단지 우리에게 창피를 주어서 사방에 비웃음을 전하였다고 했다. 그러면서 자신들은 신분을 속이는 것[冒據]이 옳지 않기에 진즉에 전적으로 품의하여 스스로 물러나는 것이 적합하다고 했다. 다만 같은 院任이 외부로 나가서 아직 돌아오지 않았기에 지금 처음으로 無任들이 품의하니 主臣에게 도달하길 바란다고 했다. 이처럼 품목의 말미에는 자신들의 잘못을 인정하고 그것에 대한 책임을 지기 위하여 원임들이 일괄 사퇴한다는 뜻에서 품목을 올리는 것이라고 했다. 하지만 외부로 나가 아직 돌아오지 않은 임원이 있기에 남은 자들이 연명하여 품목을 올렸음을 둘러서 이야기 했다. 실제로 당시 옥동서원에는 원장 이하 4인의 재임이 있었으며, 그 가운데 李秉華와 黃麟周 등의 2인이 외부에 있었던 것으로 보인다.

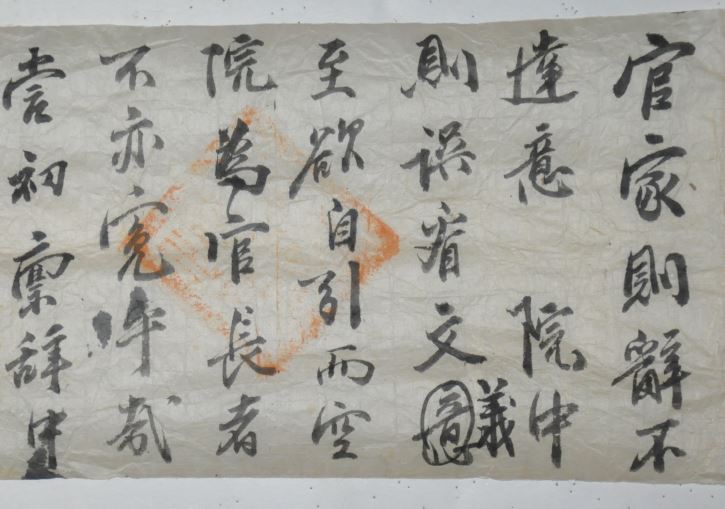

이 품목에 대하여 상주목사 洪翰周는 長文의 題辭에서 관가의 판결문의 뜻이 제대로 전달되지 않아서 서원에서 글의 뜻을 잘못 보았다고 지적하면서, 원임들이 직위에서 물러나기를 원하여 서원이 비게 된다면 官長도 원통하지 않겠는가라고 했다. 오해가 풀렸으니 원임직에서 물러나길 바라지 않는다는 것으로 이해된다. 하지만 『院任案』에 의하면 김진려 등의 원임들은 1859년 봄부터 1860년 가을까지 약 1년 반 동안 원임직을 수행하고 있다. 당시 옥동서원의 원임들의 평균 재임이 1년 미만이었던 점을 고려한다면 이 사건으로 사퇴하지 않고 오히려 더욱 오랫동안 직임을 수행했음을 알 수 있다.

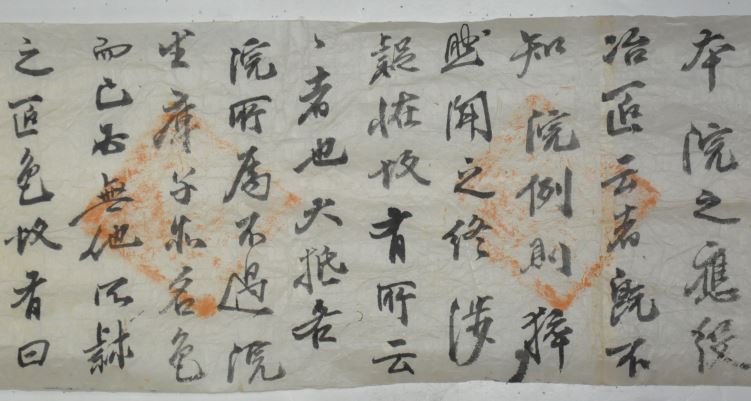

나아가 이전의 오해가 되었던 부분에 대하여 자세히 판결문에서 설명하고 있었다. 즉 당초 판결문 가운데 본원의 역에 응하는 冶匠이라는 자는 이전의 서원 법식에서는 알지 못했는데 갑작스레 그것을 들으니 마침내 의심스럽고 괴이한 까닭에 이래저래 말한 바가 있다고 했다. 그러면서 대저 각 서원에서 하는 일은 院生과 庫子 등 各色에 불과하다. 그리고 1849년에는 다른 곳에서도 부리는 匠色이 없었는데, 제향하는 곳에서 이들을 말하니 도리어 工匠이 집결하는 곳이 된 것인가라고 말하였다는 것이다. 이에 더하여, 이것이 어찌 서원 내 여러 유생들의 목록으로써 工匠이라 하는 것이겠는가라고 했다. 즉 옥동서원뿐만 아니라 다른 곳에서도 공장을 부리는 곳이 없었는데, 갑작스레 공장을 자신들의 소속이라고 하니까 어떻게 서원에서 공장을 부리느냐는 물음이었던 것이다. 여기에서 오해가 나왔던 것이다.

상주목사는 판결문에서 이전 판결문에 대한 오해뿐만 아니라 서원측이 가진 원속에 대한 인식에 대해서도 원칙을 강조하였다. 이를 보면, 대개 그 역에 응하는 공장을 일컫는 것은 단지 마땅히 관가에 속해있고, 제향 하는 곳에 속한 것은 마땅치 않다. 이런 院例는 처음 듣고, 처음 본다. 그런 즉 원속을 섞어서 위임하는 것은 국가에서 軍保를 부리는 것과 동일하다. 원생과 고자 무리의 중요한 바는 원례에서는 알지 못하니 어찌 이러한 판결이 없겠는가라고 했다. 즉 서원에 원속을 배정하고 위임하는 것은 국가의 일이며, 서원의 법식에 원속의 중요성을 말한 것이 없기에 관청에서 원속 여부를 판결할 수 있다는 것이다.

상주목사는 더하여 儒宮의 많은 선비들은 官을 본디 이번에 온 편지의 서체와 같이 존경하는 예로서 대하고, 관 또한 오래된 것을 골라내야 세상이 편안하다고 했다. 그러면서 혹시 웃어른의 말과 행동을 지적하고 탓하며 업신여기고 조롱하여 손해가 되는 것은 진실로 없어야 한다고 경고하였다. 한편으로는 서원 내의 여러 사람의 행동거지에 현격한 차이가 있는데 진실로 참지 못하여 분개하고 그리하여 오로지 바라는 것이라고 했다. 한 마디만 말한다면 관가 판결문의 의미가 전달되지 않고, 서원 내에는 글의 뜻을 잘못 보았다고 했다. 모름지기 허물을 어루만진다는 것은 이처럼 실수한 가운데의 일을 마땅히 해야 할 일이라고 했다. 결국 유생들이 관에 대하여 보다 존경하는 예를 갖추도록 당부하고 잘못된 일에 대하여 바로 잡아야 함을 강조한 것이다.

자료적 가치

이 품목은 19세기 들어 지방관과 재지 사족 간에 발생하였던 갈등의 사례를 확인할 수 있는 자료이다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

『院任錄』(庚子~壬寅), 玉洞書院,

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환