자료의 내용

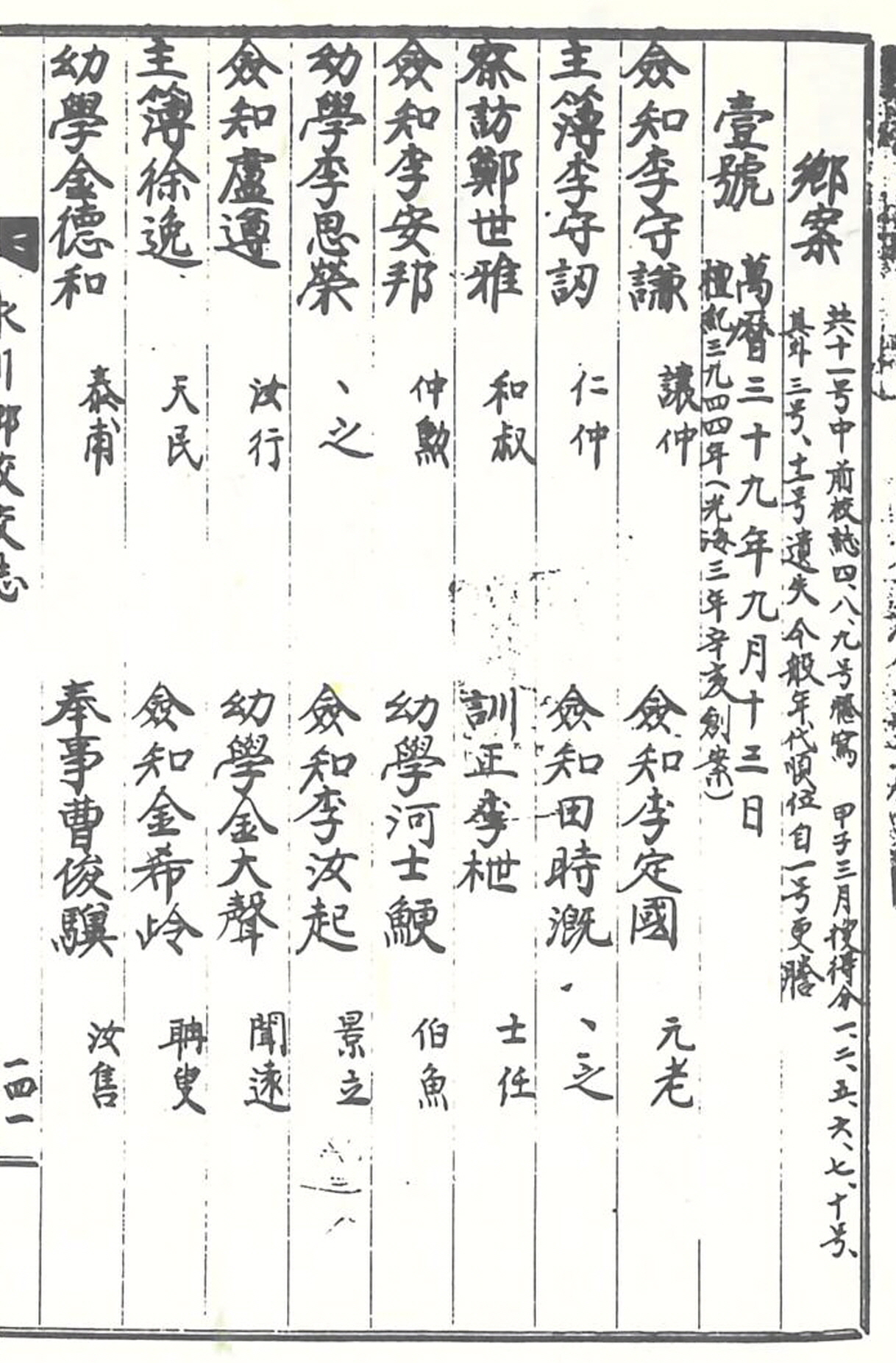

1611년부터 1712년까지 慶尙道 永川郡에서 작성된 여러 鄕案을 함께 엮어 놓은 자료로, 1980년 慶尙北道 永川郡의 永川鄕校校誌編纂委員會에서 편찬한 『永川鄕校校誌』에 수록되어 있다. 자료 서두의 ‘鄕案’이라는 제목 아래에는 세주로 모두 11號에 달하는 향안이 전해지고 있었으나 3호와 11호는 失傳되었음을 부기해 놓았다. 따라서 본 자료에서는 1~2호, 3~10호 향안만 확인할 수 있다. 향안은 10호 향안을 제외하고 모두 연대순으로 수록하였으며, 향안에 등재된 鄕員은 기본적으로 성명과 字, 관직·직역·병종 등이 표시되어 있는데, 4호 향안부터는 출생 干支도 기재해 놓았다. 한편, 『永川鄕校校誌』에 수록된 ‘향안’의 저본인 1~2호 향안과 3~10호 향안의 원본은 별도로 확인되지 않는다.

각 향안을 통해 등재자의 사회적 위치, 성씨의 분포와 추이 등을 살펴 볼 수 있다. 먼저 1호 향안은 1611년 9월 12일에 작성된 것이다. 모두 18개 성씨 90명을 수록하였는데 이들을 성씨별로 나열하면 李氏 24명, 金氏 14명, 鄭氏·崔氏 각 9명, 曹氏 7명, 孫氏 4명, 柳氏·朴氏 각 3명, 盧氏·趙氏 각 2명, 郭氏·權氏·成氏·安氏·尹氏·田氏·河氏 각 1명 순이다. 관직·직역·병종별로 구분하면 幼學이 34명으로 가장 많으나 府使·縣監·師傳·宣傳官·直長·察訪·參奉·正·訓導·奉事 등의 관직 역임자가 54명에 달하며, 生員도 2명 수록되어 있다.

2호 향안은 1615년 2월 13일에 작성된 것으로 16개 성씨 95명을 수록하였는데, 1호 향안에 수록된 인물 상당수가 확인된다. 성씨별로는 李氏 21명, 金氏·鄭氏 각 15명, 崔氏 10명, 曹氏 6명, 朴氏·孫氏 5명, 柳氏·徐氏·成氏 각 3명, 盧氏·尹氏·趙氏 각 2명, 郭氏·安氏·河氏 각 1명 순이다. 입록자의 성분은 유학이 38명으로 가장 높으나, 생원·進士가 5명, 都事·萬戶를 비롯한 기타 관직 역임자가 51명으로 나타난다. 忠順衛라는 병종으로 입록된 자도 1명이다.

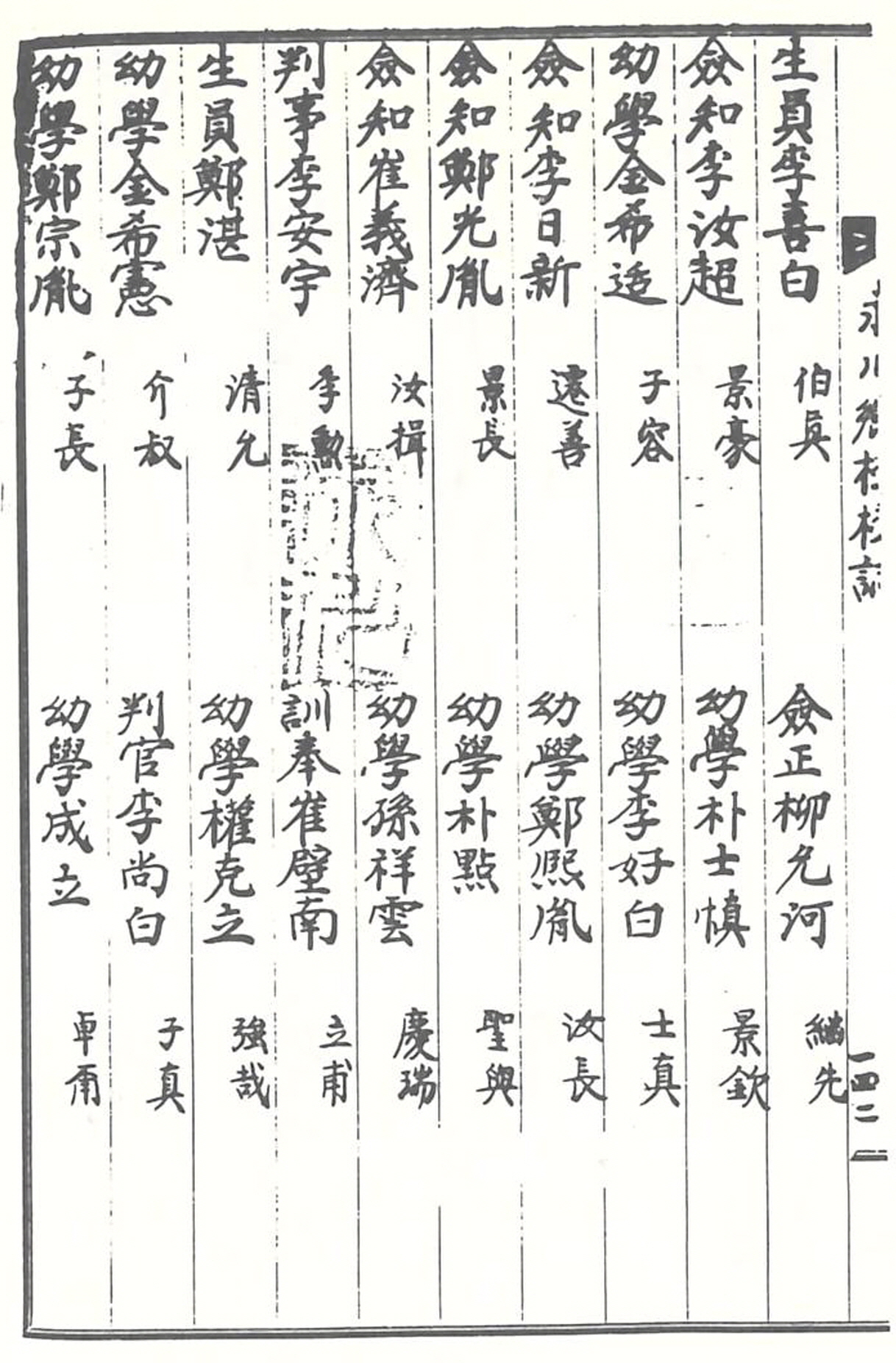

3호 향안은 遺失되어 수록하지 않았으며, 뒤 이어 1635년에 重修한 4호 향안이 수록되어 있다. 역시 1~2호 향안과 중복되는 인물이 확인된다. 모두 18개 성씨 101명을 수록하였는데, 성씨별로는 李氏 27명, 鄭氏 16명, 金氏 13명, 崔氏 9명, 徐氏·孫氏 각 6명, 朴氏 5명, 成氏 4명, 曹氏 3명, 盧氏·柳氏·趙氏 각 2명, 郭氏·權氏·安氏·尹氏·田氏·韓氏 각 1명 순이다. 관직·직역별 분포에서는 監察·博士·典籍·부사·郡守 등 내외직 역임자가 다수 확인되지만, 유학이 61명으로 전체 입록자 중 절반 이상을 차지하고 있다. 그 외 司果와 같은 西班 遞兒職이나, 충순위와 같은 병종을 기입한 인물도 확인된다.

5호 향안은 1640년에 중수한 것이다. 19개 성씨 141명을 수록하였는데, 李氏 29명, 鄭氏 25명, 金氏 19명, 崔氏 11명, 徐氏 10명, 朴氏·成氏 각 7명, 孫氏 6명, 曹氏 5명, 尹氏·趙氏 각 4명, 田氏 3명, 權氏·柳氏·全氏·韓氏 각 2명, 郭氏·盧氏·安氏 각 1명 순으로 수록되어 있다. 1~4호 향안과 비교해 鄭氏의 비중이 상대적으로 높아지고 있음이 나타난다. 관직·직역별로는 유학이 104명에 이르러 전체 입록자의 70% 이상을 차지하고 있다. 그에 비해 관직 역임자나 생원·진사의 비중은 이전에 비해 크게 줄어들었다.

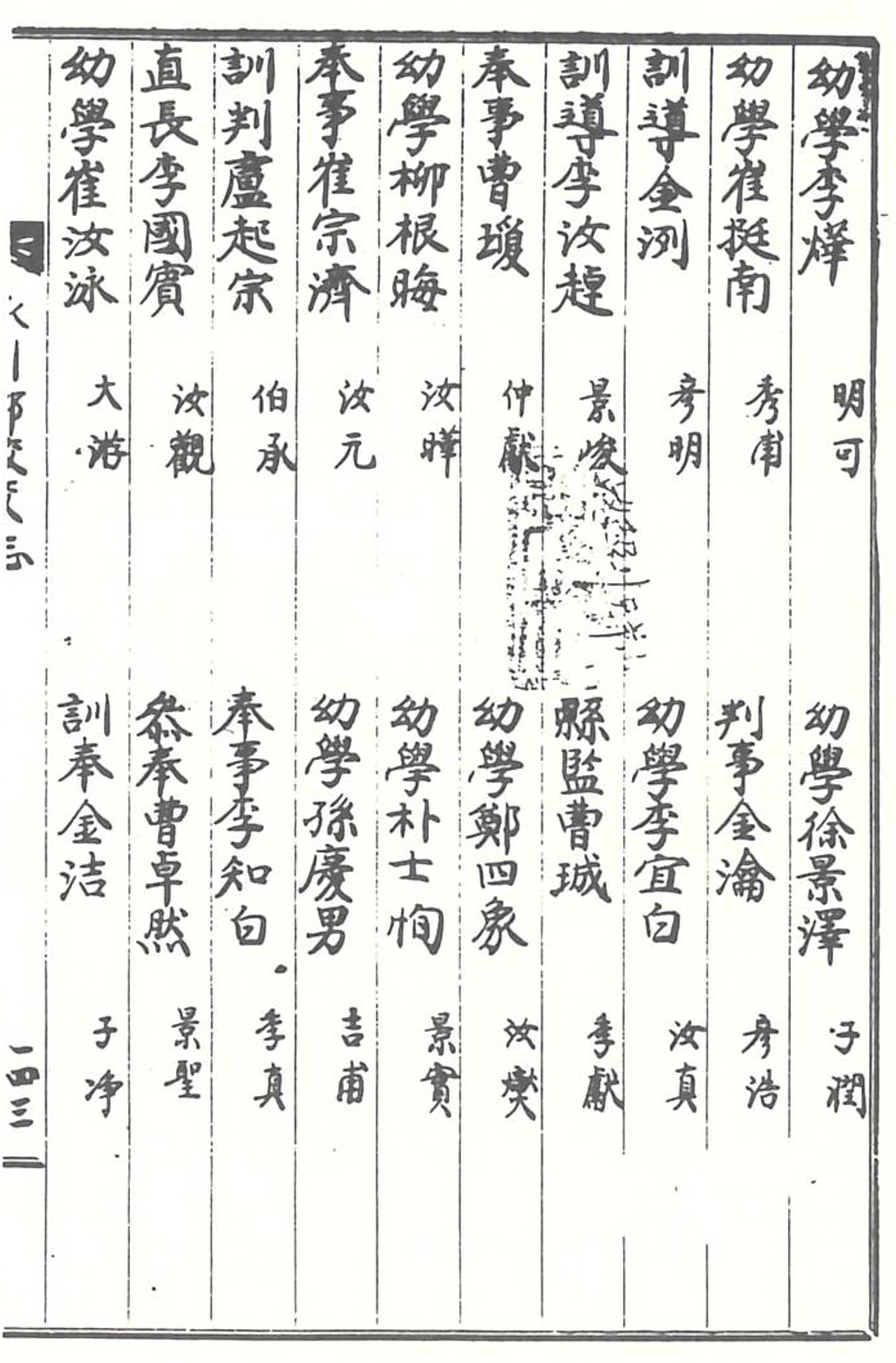

6호 향안은 세 편의 座目으로 이루어져 있다. 1665년 10월 20일에 작성된 첫 번째 좌목에 125명, 1670년 10월 23일 두 번째 좌목에 28명, 1670년 10월 24일 세 번째 좌목에 11명을 수록해 놓았다. 이중 두 번째와 세 번째 좌목은 1665년에 작성된 향안의 追錄 좌목으로 생각된다. 수록 인원은 21개 성씨 164명인데 이들을 성씨별로 나열하면 鄭氏 40명, 李氏 26명, 成氏 15명, 金氏 11명, 徐氏 10명, 權氏·朴氏·曹氏 각 9명, 孫氏 7명, 崔氏 5명, 尹氏 4명, 郭氏·安氏·全氏 각 3명, 柳氏·趙氏·韓氏·黃氏 각 2명, 楊氏·田氏 각 1명 순으로, 鄭氏가 처음으로 가장 많은 수를 등록시키고 있다. 관직·직역 중 유학은 143명으로 87%의 비중을 차지하고 있는데, 생원·진사를 비롯해 도사·참봉 등 소수의 관직 역임자가 있지만, 이전처럼 비중 있는 내외 관직 역임자는 없다. 또 다른 특징은 매 좌목 말미에 都約正·座首·副約正·直月과 같은 鄕任 및 約任이 함께 기재되어 있다는 것이다.

7호 향안은 1673년에 작성된 두 편의 좌목으로 이루어져 있다. 첫 번째 좌목은 1673년 1월 26일의 것으로 95명을 수록하였으며, 두 번째 좌목은 같은 해 9월 20일의 것으로 14명을 수록해 놓았는데, 첫 번째 좌목의 추록으로 생각된다. 모두 17개 성씨 109명을 수록하였으며, 성씨별로는 鄭氏 31명, 李氏 20명, 金氏 8명, 徐氏·成氏 각 7명, 曹氏 6명, 朴氏 5명, 權氏·孫氏 각 4명, 尹氏·全氏·崔氏 각 3명, 柳氏·安氏·楊氏 각 2명, 趙氏·韓氏 각 1명 순이다. 관직·직역별로는 유학이 96명이며, 그 외 생원·진사·참봉·同知·出身 등이 있다. 특이할 점은 문과 급제자가 1명 있는데, 직역 자리에 ‘及第’라고 기재해 놓아 과거 급제자의 입록 비중이 희소해졌음을 알 수 있게 해준다. 역시 각 좌목 말미에는 향임과 약임을 기재해 놓았다.

8호 향안은 네 편의 좌목으로 이루어져 있다. 첫 번째 좌목은 1677년 5월 2일의 것으로 148명을 수록하였다. 이하 좌목은 첫 번째 좌목의 추록으로 생각되는데, 두 번째 좌목은 1678년 윤3월 15일의 것으로 14명, 세 번째 좌목은 1680년 11월 15일의 것으로 9명, 네 번째 좌목은 1686년 12월 10일의 것으로 2명을 수록해 놓았다. 모두 16개 성씨 173명이 확인되는데, 성씨별로 나열하면 鄭氏 42명, 李氏 31명, 金氏 18명, 孫氏 14명, 成氏 11명, 徐氏·曹氏 각 10명, 朴氏 9명, 全氏 6명, 權氏·崔氏 각 5명, 安氏 4명, 尹氏 3명, 柳氏·楊氏 각 2명, 趙氏 1명 순이다. 관직·직역별로는 유학이 가장 다수인 152명을 차지하고 있다. 그 외 學諭를 비롯해 생원·진사·출신·部將·參奉·동지·僉知가 나타난다. 좌목 말미에는 약임·향임을 기재해 놓았는데, 마지막 네 번째 좌목에는 公事員 1명, 좌수 1명, 별감 2명만 기재해 놓았고, 약임은 확인되지 않는다.

9호 향안에는 다섯 편의 좌목이 수록되어 있다. 본 자료에 수록된 향안 중 가장 후대에 작성된 것이다. 1687년 7월 18일 좌목에 201명을 수록하였으며, 이어 1688년 4월 24일 좌목, 1690년 12월 26일, 1691년 7월 1일, 1691년 11월 21일, 1712년 1월 3일 좌목을 차례로 수록하였는데 모두 63명이 추가로 입록되어 있다. 모두 20개 성씨 264명이 확인되며, 성씨별로 나열하면 鄭氏 56명, 李氏 51명, 金氏 23명, 成氏 21명, 曹氏 16명, 徐氏·孫氏 각 14명, 朴氏 13명, 權氏 12명, 尹氏 10명, 崔氏 8명, 全氏 7명, 趙氏 4명, 柳氏·安氏·楊氏 각 3명, 郭氏·盧氏 각 2명, 申氏·張氏 각 1명 순이다. 관직·직역별로는 유학만 248명으로 전체 입록자 중 절대 다수인 94%의 비중을 차지하고 있다. 이는 이전 향안과 비교해서 가장 높은 수치다. 그 외 문과급제자 1명, 생원 6명, 진사 1명, 출신 9명, 營將 1명이 확인된다. 각 좌목 말미에는 도약정·좌수·부약정·직월·별감·공사원 같은 현임 향임·약임을 수록해 놓았다.

10호 향안에는 여섯 편의 좌목이 있는데, 연대순으로 본다면 5호와 6호 향안 사이에 수록되어 한다. 첫 번째 좌목은 1656년 4월 12일의 것으로 88명을 수록하였으며, 1657년 12월 26일, 1658년 11월 2일, 1659년 1월 3일, 1660년 5월 3일, 1664년 3월 4일 좌목에 모두 87명을 추록해 놓았다. 모두 20개 성씨 175명을 수록하였는데, 성씨별로 나열하면 鄭氏 38명, 李氏 33명, 徐氏 15명, 成氏 14명, 金氏·曹氏 각 11명, 朴氏 9명, 權氏·崔氏 각 7명, 孫氏 6명, 郭氏·柳氏·尹氏·全氏·趙氏 각 3명, 安氏·田氏·黃氏 각 2명, 盧氏·楊氏·韓氏 각 1명 순이다. 관직·직역별로는 유학이 150명으로 가장 많으며, 그 외 생원 8명, 진사 2명을 비롯해 水使·부사·부장·도사·주부·훈도 등 내외 문무관직 역임자가 소수 확인된다. 역시 각 좌목 말미에는 향임과 약임을 함께 수록하고 있다. 자료 끝에는 11호 향안이 유실되었기에 수록하지 않음을 부기해 놓았다.

자료적 가치

17~18세기 경상도 영천군 지역의 향안 작성 추이와 재지사족의 존재 양상을 살펴 볼 수 있는 자료다. 留鄕所·鄕廳은 조선시대 재지사족 중심의 지방자치행정기구로 해당 고을의 유력 재지사족들이 주도하였다. 이에 재지사족들은 유향소의 구성원 명부인 향안을 배타적으로 운영하면서 그들 중심의 향촌지배질서를 유지해 나갔다. 따라서 1611~1712년까지의 향안을 엮은 본 자료를 통해 이시기 영천군의 鄕論을 주도해 나가던 유력한 재지사족 가문을 파악 할 수 있는 것이다. 본 자료에서 중복 입록자를 제외한 총 향안 입록자는 24개 성씨 631명인데, 이들을 성씨별로 나열하면 李氏 134명, 鄭氏 123명, 金氏 60명, 徐氏 46명, 成氏 40명, 曹氏 32명, 孫氏·崔氏 각 31명, 朴氏 29명, 權氏 19명, 尹氏 15명, 趙氏 12명, 全氏 11명, 柳氏 10명, 安氏 8명, 盧氏 7명, 郭氏 5명, 楊氏·田氏·韓氏 각 4명, 黃氏 3명, 申氏·河氏·黃氏 각 1명 순으로 나타난다. 이중 李氏와 鄭氏가 전 기간에 걸쳐 많은 입록자를 배출하였으며, 그 외 金氏·徐氏·成氏·曹氏·孫氏·崔氏·朴氏·權氏 등도 꾸준히 입록자를 배출하였다. 특히 鄭氏는 17세기 중반 이후 입록 비율이 가장 높아져 유향소·향청 운영을 주도했던 성씨임을 알 수 있다. 이들 성씨의 성관은 가장 많은 입록자를 배출한 迎日鄭氏를 비롯해 昌寧成氏·昌寧曹氏·永川崔氏·大邱徐氏·一直孫氏·密陽朴氏·安東權氏·碧珍李氏·永川李氏·慶州金氏 등으로 확인된다.

본 자료에서 확인되는 입록자 성분의 추이를 통해 향안의 성격 변화를 추정할 수 있다. 전반적으로 후기로 갈수록 幼學의 비중이 높게 나타나며 관직 역임자는 줄어드는 것이 확인된다. 1630년대부터 유학이 절반 이상을 차지하게 되며, 특히 1687~1712년 향안에는 유학이 90%를 넘어서게 된다. 관직을 가진 인물의 관직 급도 떨어져, 내외 실직 역임자는 크게 줄어들고 동지·첨지와 같은 명예직을 받은 자가 소수 확인 될 뿐이다. 이는 당쟁과 중앙 정권의 벌열화 과정에서 재지사족의 중앙 진출이 위축되는 모습을 보여주고 있다. 이는 곧 향안 권위의 약화를 가져오게 되었으며, 본 자료에서처럼 17세기 후반으로 갈수록 향안 입록 규모가 커져갔던 것이다. 1712년의 향안을 마지막으로 영천군의 향안이 더 이상 확인되지 않는 것도, 향안 권위의 약화에 따른 빈번한 향안 罷置에서 비롯된 것으로 생각 할 수 있다.

한편, 본 자료의 6~10호 향안의 좌목 말미에는 향임뿐만 아니라 도약정·부약정·직월과 같은 약임도 함께 기재되어 있음이 주목된다. 각 약임은 모두 해당 좌목에서 이름을 확인 할 수 있는데, 이는 영천군에서의 향안 운영이 고을 단위로 시행되던 향약과 연계·운영되었기 때문이다. 실제 永川鄕校에는 1619년의 「鄕約案」과 1658년의 「約正案」이 전해지고 있다. 이에 따르면 영천군 관할 각 面里마다 향약을 시행·감독하는 약정, 고을 단위의 총책임자인 도약정, 도약정을 보좌하는 부약정, 실무를 맡는 직월을 두었음이 나타난다. 이는 향약이 가지고 있는 향촌 교화적 명분을 바탕으로, 유향소와 향안의 권위를 높이려는 의도가 반영되어 있다.