1915년 경상북도(慶尙北道) 문경군(聞慶郡) 유림(儒林)들이 문경향교(聞慶鄕校)의 재정 지원을 위한 기금을 모금한 뒤 작성한 장부

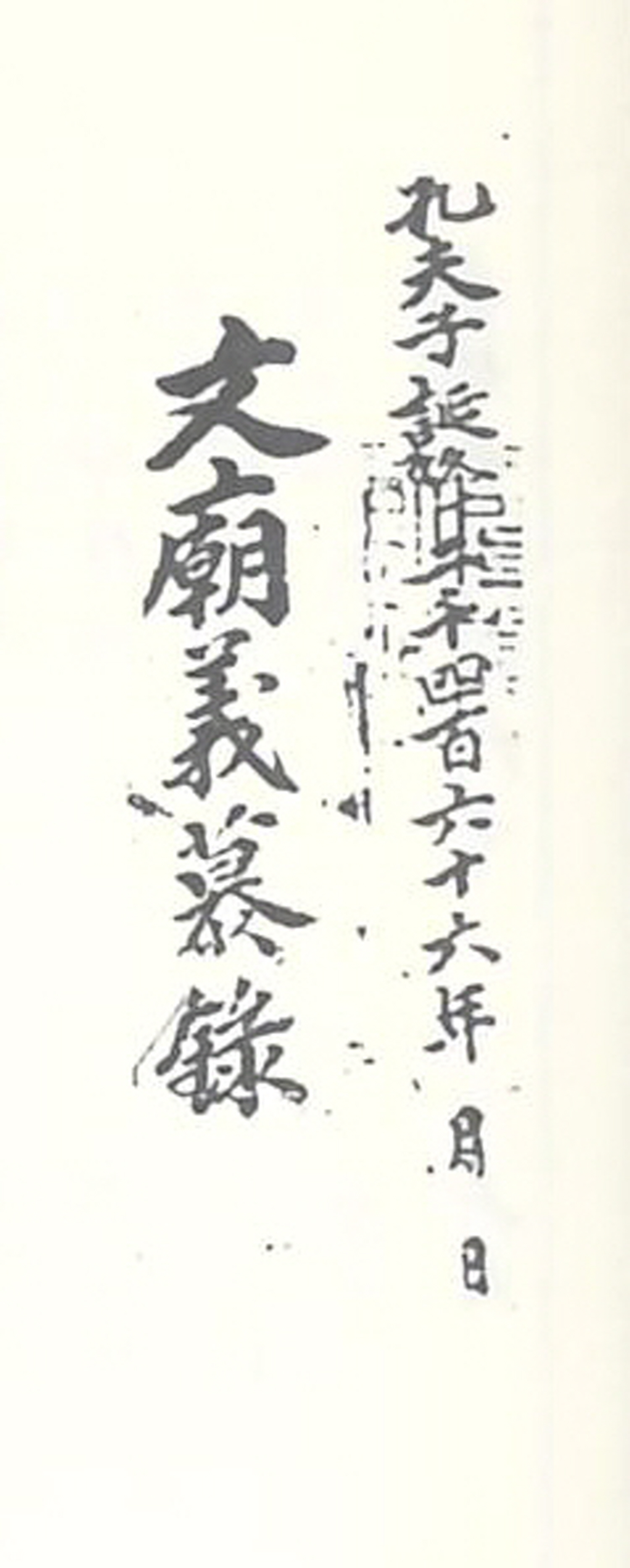

孔夫子誕降二千四百六十六年月日 文廟義慕錄

자료의 내용

1915년 慶尙北道 聞慶郡의 儒林들이 聞慶鄕校의 재정 지원을 위해 기금을 모금한 후 작성한 장부다. 한말 이후 근대식 교육기관의 설립과 일제의 향교 통제 정책에 따라 향교의 재정이 악화되어 가는 상황에서, 지역 유림들이 뜻을 모아 재정 지원을 했던 것이다. 「孔子誕降二千四百六十六年 文廟義慕錄」이라는 표제에서 알 수 있듯이, 모금된 기금은 가장 중요한 향교 의례인 釋奠禮의 원활한 시행과 文廟 건물의 보수를 위해 마련되었다. 자료는 모금의 상황을 알리는 潁濱書堂 通文과 各面 門中 및 유림별 모금 액수가 기재된 장부로 구성되어 있다.

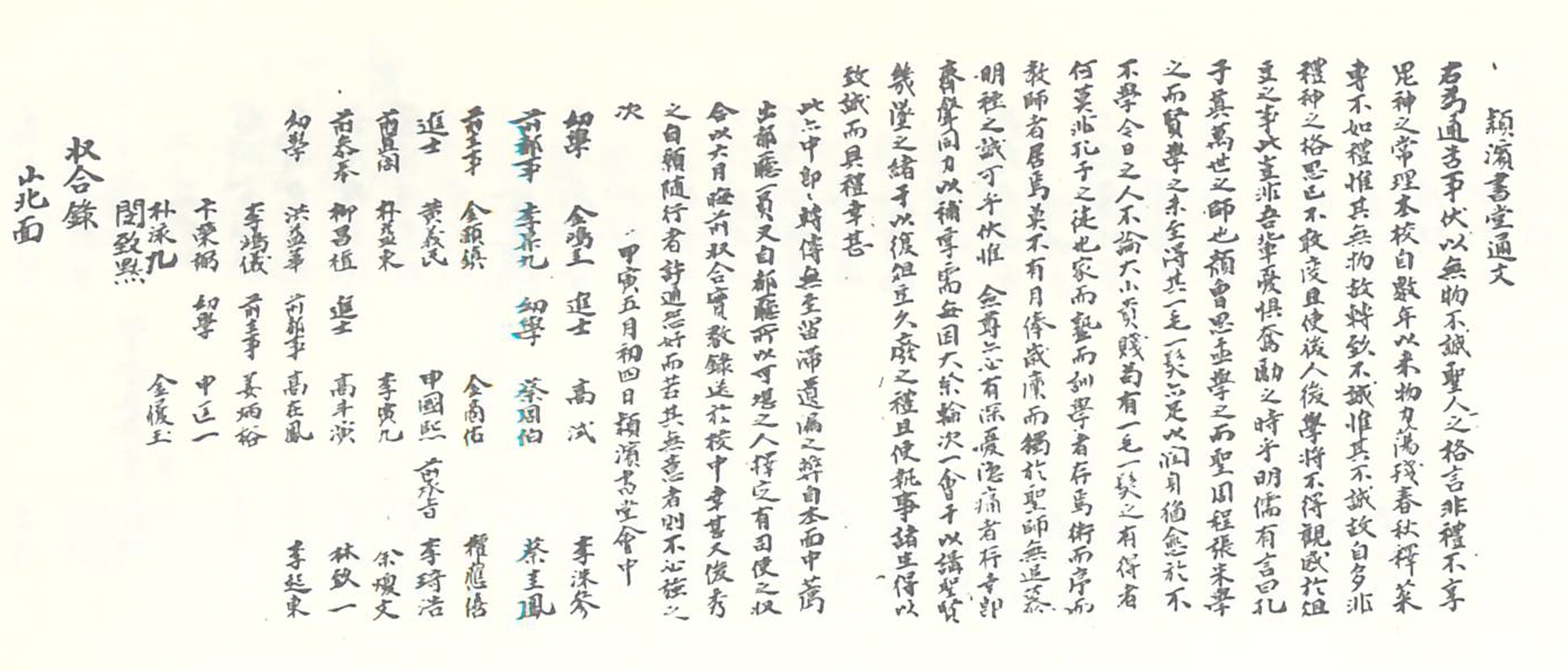

먼저 영빈서당 통문은 1914년 5월 초4일 幼學 金鳴圭를 포함한 28인의 명의로 발급된 것이다. 이들은 영빈서당에서 활동하던 유림으로 都事, 主事, 參奉, 承旨, 直閣 등 전직 관료를 비롯해 進士 출신도 포함되어 있다. 통문에서는 현재 문경향교의 物力이 수 년 동안 蕩殘되어 春秋 석전례 때의 예를 제대로 행할 수 없다고 하면서, 이는 後人과 後學에게 俎豆의 觀感이 되지 못해 우리가 매우 근심하는 바라고 하였다. 이어 孔子를 비롯한 儒學의 先賢들이 있었기에 우리가 지금까지 배움이 있을 수 있었다며, 선현에게 지내는 석전례가 꼭 필요함을 호소하고 있다. 그러면서 다행히 지금 여러 사람들이 이러한 세태를 애통해 하면서 俎豆의 예를 복구하기 위해 기금을 모금하여 재정을 지원하는데 뜻을 모았다고 한다. 이에 일을 지체 할 수 없어 우선 本面에서 都廳 1員을 뽑고, 또 都廳所에서 마땅한 자를 有司로 擇定했으며, 이들이 모금된 기금을 수합해 6월 그믐까지 문경향교에 발송하기로 했음을 알리고 있다.

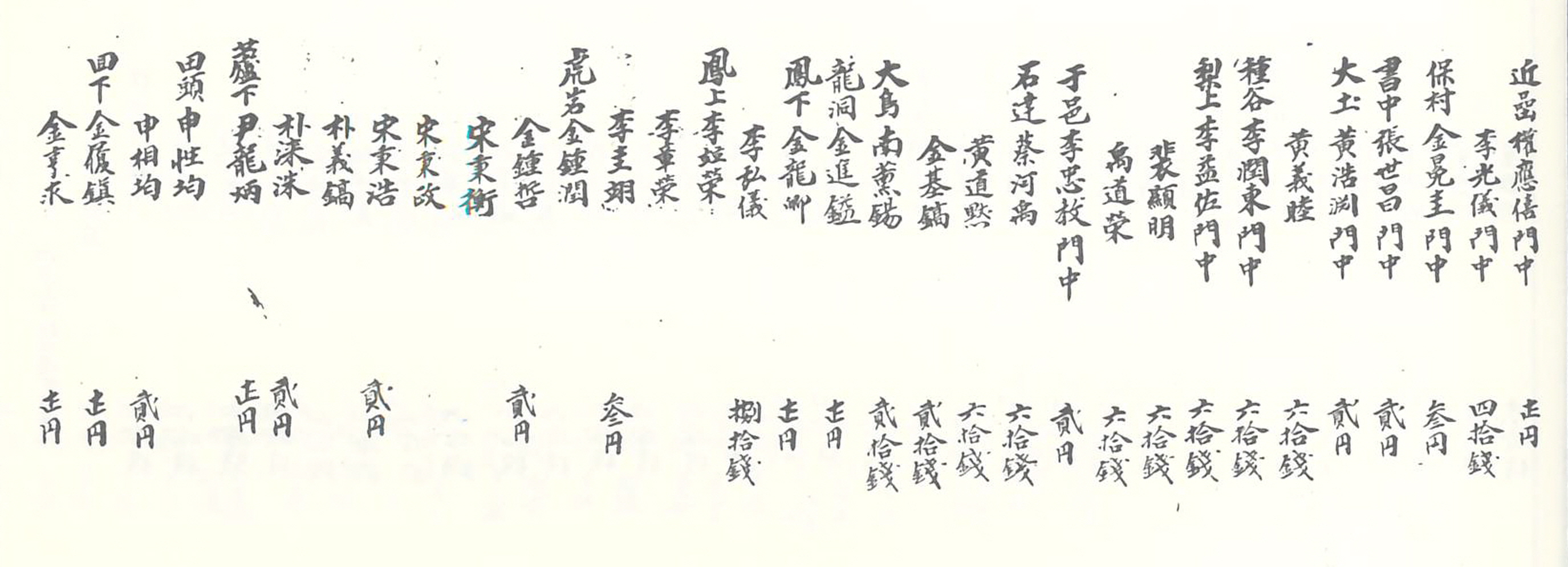

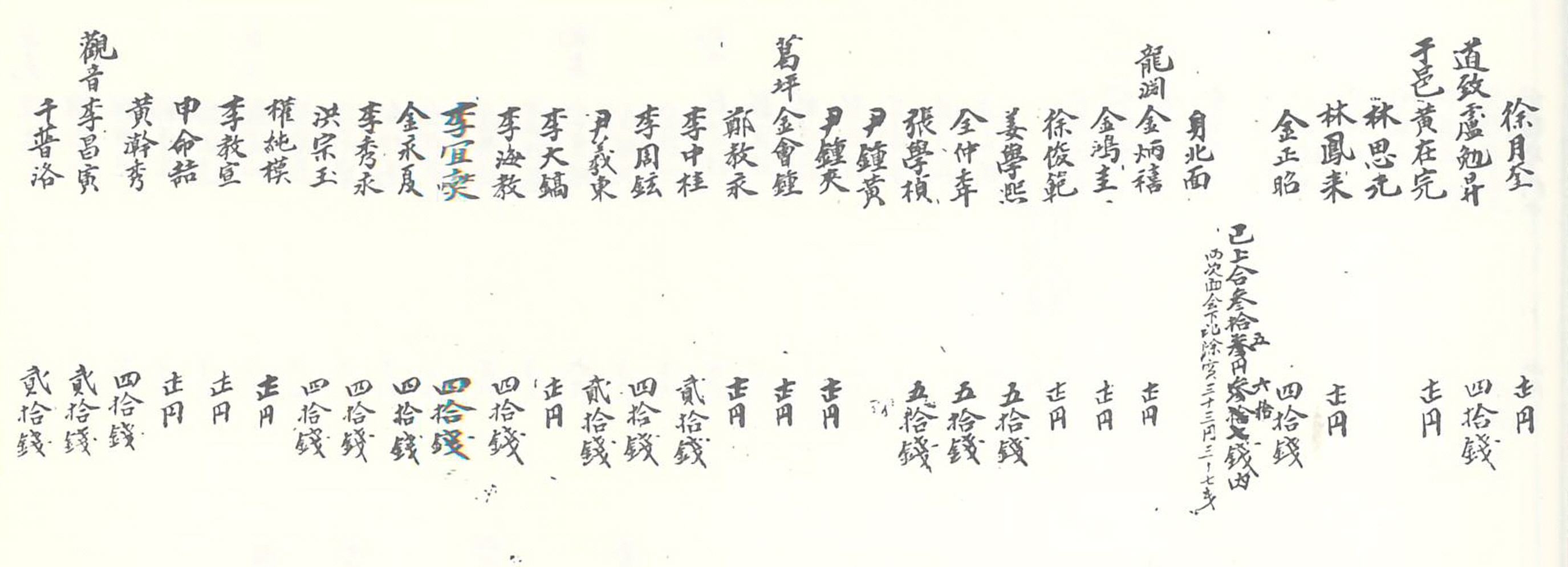

통문에 이어 수록된 모금 장부는 各面 별로 분류되어 있으며, 다시 각 洞里 별로 유림 및 문중의 기부 액수를 기재해 놓았다. 총 모금 액수는 192円 70?으로 山北面 35円 60?, 身北面 32円 20?, 麻城面 16円 70?, 舊戶縣面 42円 10?, 舊花壓面 28円, 加恩面 20円 70?, 山陽面 10円 40?, 戶西南面 6円, 元山西面 1円씩 모금되었다. 그런데 이 중 산북면은 兩次에 걸친 面會의 비용을 제하면 실제 33円 37?이며, 舊호현면도 비용 7円 90? 8里를 제하면 실제로는 34円 19? 2里라고 하였다. 이와 같이 정리된 장부에는 훗날 집행 비용 내역과 추가로 모금된 내역이 추가로 부기되어 있다. 이에 따르면, 1914년 모금액 중 舊화장면의 2엔은 1915년 校宮 수리의 비용으로 사용하였으며, 산양면 機堤와 新機, 元산서면에서 각각 1円씩 수합한 3円은 1918년 秋享 때 집행했음을 부기해 놓았다. 자료 말미에는 1916년 8월, 高彦祐가 유사를 맡는 가운데 115兩 50錢과 7円이 모금되었음을 부기하였고, 이어 1918년에는 有司 李用雨가 담당하는 가운데 현존 금액이 9円 9?임을 부기하였다.

한편, 1914년과 1916년에 있었던 재정 지원에 참여한 유림과 문중을 모두 합치면 289곳에 이른다. 이를 성씨별로 나열하면 金氏 63곳, 李氏 51곳, 鄭氏 23곳, 申氏 20곳, 朴氏 15곳, 權氏 11곳, 張氏 11곳, 徐氏 10곳, 閔氏 8곳, 尹氏 8곳, 洪氏 8곳, 林氏 7곳, 崔氏 7곳, 盧氏 6곳, 嚴氏 6곳, 黃氏 6곳, 蔡氏 5곳, 南氏 4곳, 趙氏 4곳, 孔氏 3곳, 千氏 2곳, 姜氏, 高氏, 郭氏, 柳氏, 文氏, 劉氏, 裵氏, 孫氏, 宋氏, 安氏, 禹氏 각 1곳 순이다.

자료적 가치

일제강점기 향교 운영의 실태를 볼 수 있는 자료다. 한말 근대식 교육기관이 보급되면서 官學의 전통을 계승하고 있던 향교의 운영이 위축되어 갔다. 이어 일제는 지역 사족들에 의해 자치적으로 운영되던 향교 운영을 직접적으로 간섭하기 시작하였다. 향교의 首任을 지방관에 의해 발탁되는 直員으로 획일화 시켰으며, 향교의 재정을 통제하기 시작한 것이다. 이로써 향교는 유명무실했던 교육의 기능마저 완전히 상실했으며, 오로지 제례의 기능만 남게 되었지만, 이마저도 향교 재정의 악화와 관의 부족한 지원으로 제대로 시행되지 못하였다. 이에 본 자료에 수록된 통문에서처럼 향교의 전통을 계승하려는 뜻있는 유림들이 자금을 모아 향교에서 행해지는 석전례의 명맥을 이어 나갔던 것이다. 이러한 모금 활동은 조선시대부터 있었던 향교의 중요한 재정적 기반 중 하나인 儒錢의 전통을 계승한 것이라 할 수 있다.

한편, 본 모금 활동에 참여한 유림 및 문중의 성씨별 분포를 살펴보면, 20세기 이후 문경향교를 중심으로 활동하던 전통적인 재지사족 사회에 변화가 일어났음이 확인된다. 성씨별 분포에서 높은 비중을 차지하는 金氏, 李氏, 申氏 3개 성씨는 20세기 이전 작성되어 현재까지 전해지고 있는 문경향교의 靑襟錄과 任員錄에서도 많은 숫자가 확인되는 가문이다. 그런 가운데 朴氏, 張氏, 尹氏 등의 비중이 높아졌음이 주목되며, 특히 孔氏·盧氏·嚴氏·禹氏·劉氏·千氏 등은 현존하는 20세기 이전의 문경향교 청금록·임원록에 단 한 번도 등장하지 않는 성씨다. 20세기 이후 향교를 중심으로 한 전통적인 재지사족 중심의 향촌사회 질서가 위축되어 감을 확인 할 수 있다.

『聞慶郡誌增補版』, 任炳燮, 新興出版社, 1982

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환