내용 및 특징

본 자료는 조선시대 慶尙道 高靈縣에서 작성된 『高靈鄕案』으로 현재 高靈鄕校에서 보관 중이다. 향안이란 留鄕所의 구성원인 鄕員의 이름을 기록한 일종의 명부이다. 향안의 작성은 조선시대 지방통치체제와 깊은 관련이 있다. 조선시대의 지방통치는 國王-監司-守令으로 이어지는 관치행정과 京在所-留鄕所(鄕廳)-面里任으로 이어지는 자치행정으로 구분된다. 이 가운데 향촌사회내의 지방자치기구인 유향소의 구성원을 鄕員이라 하였으며 이들의 명단을 鄕案이라 하였다. 그리고 향촌사회에 대한 모든 문제를 처리하는 鄕會에 참여할 수 있는 자격은 유향소를 출입하던 양반사족, 즉 향안입록자로 제한되어 있었다. 사족들은 향안으로의 입록을 통해 一鄕에서의 신분적 우위를 확보함과 동시에 향촌운영의 주도권을 확보하고자 하였다. 향안은 곧 양반사족들의 권위의 상징이었으며 따라서 이곳으로의 입록은 대단히 까다롭고 엄격하였으며 허물이 있는 경우 削籍 당하는 경우도 발생할 만큼 폐쇄적으로 운영되었다.

조선시대 향안의 작성은 지역별로 차이가 있으나 대체로 16세기 중엽 이후에 본격화 되었다. 이 시기는 士林에 의한 재지사족 중심의 향촌지배질서가 확립되어 가던 때로 사족들은 유향소의 참여와 운영을 통해 鄕權을 주도하였다. 정확한 시점을 확언할 수는 없으나 고령 또한 비교적 이른 시기에 향안의 작성이 이루어진 것으로 보인다. 임진왜란 당시 고령의 유력사족이자 대표적인 義兵將인 金沔이 壬辰倭亂 발생시 鄕廳에 연락을 취했다는 사실이 그의 文集인 『松庵年譜』에 확인되며, 이후 김면의 진영에 합류한 李得春이 高靈의 鄕案을 작성하였다는 『嶠南誌』의 기록 등이 확인된다. 이로 미루어 보아 고령지역에서는 늦어도 임진왜란 이전 시기에 최초의 향안작성이 이루어졌음을 확인할 수 있다.

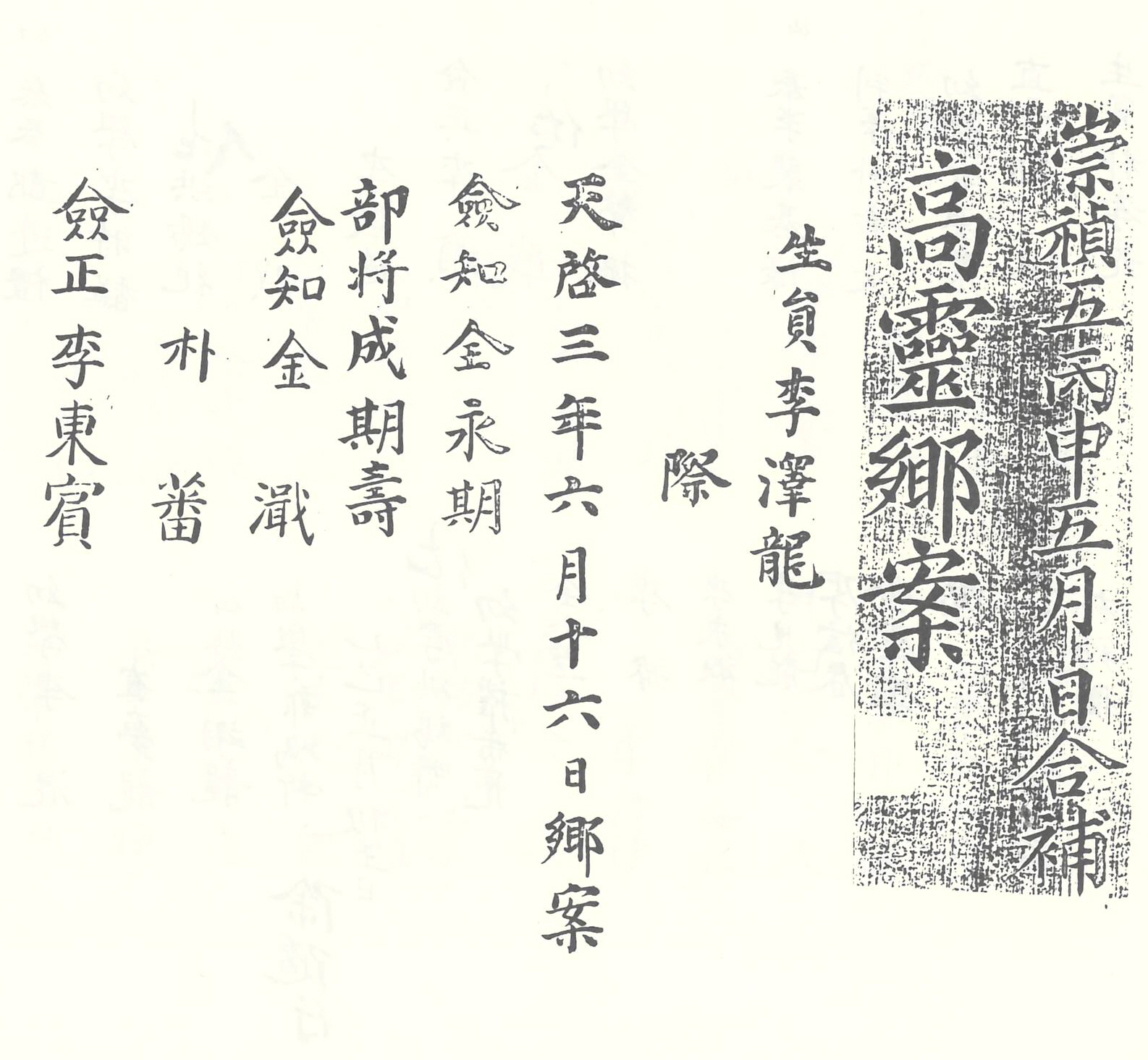

고령향교에는 이러한 향안이 현재 2책이 전해지고 있으며 본 자료는 그 가운데 하나이다. 본 자료는 1623년부터 1769년까지의 座目으로 총 51회에 걸친 입록상황을 기록하고 있다. 향원의 입록일을 기재한 후 성명을 차례대로 기재하였으며 성명의 상단에는 職役을 기재하는 방식으로 작성되었다. 다만 이 자료는 향원이 입록되었던 그 당시에 작성된 것은 아니다. 본 자료의 작성일은 崇禎五丙申 五月, 즉 1896년 5월에 작성된 것으로 종래의 향안을 새로이 淨書하여 合補한 것이다. 책의 서두에 生員 李澤龍 除라는 기록이 있으며 이후 1623년의 좌목이 시작되고 있다. 이는 앞선 鄕案에 이어서 작성된 것임을 보여주는 것이다. 실제 이택용은 본 자료보다 앞서 작성된 1620년 향안의 입록자이다. 즉 본 자료가 앞의 향안에 연결된다는 것을 의미한다.

먼저 『고령향안』의 구체적인 입록현황을 크게 2시기로 나누어 살펴보도록 한다. 먼저 1623년부터 1665년까지의 입록현황은 다음과 같다.

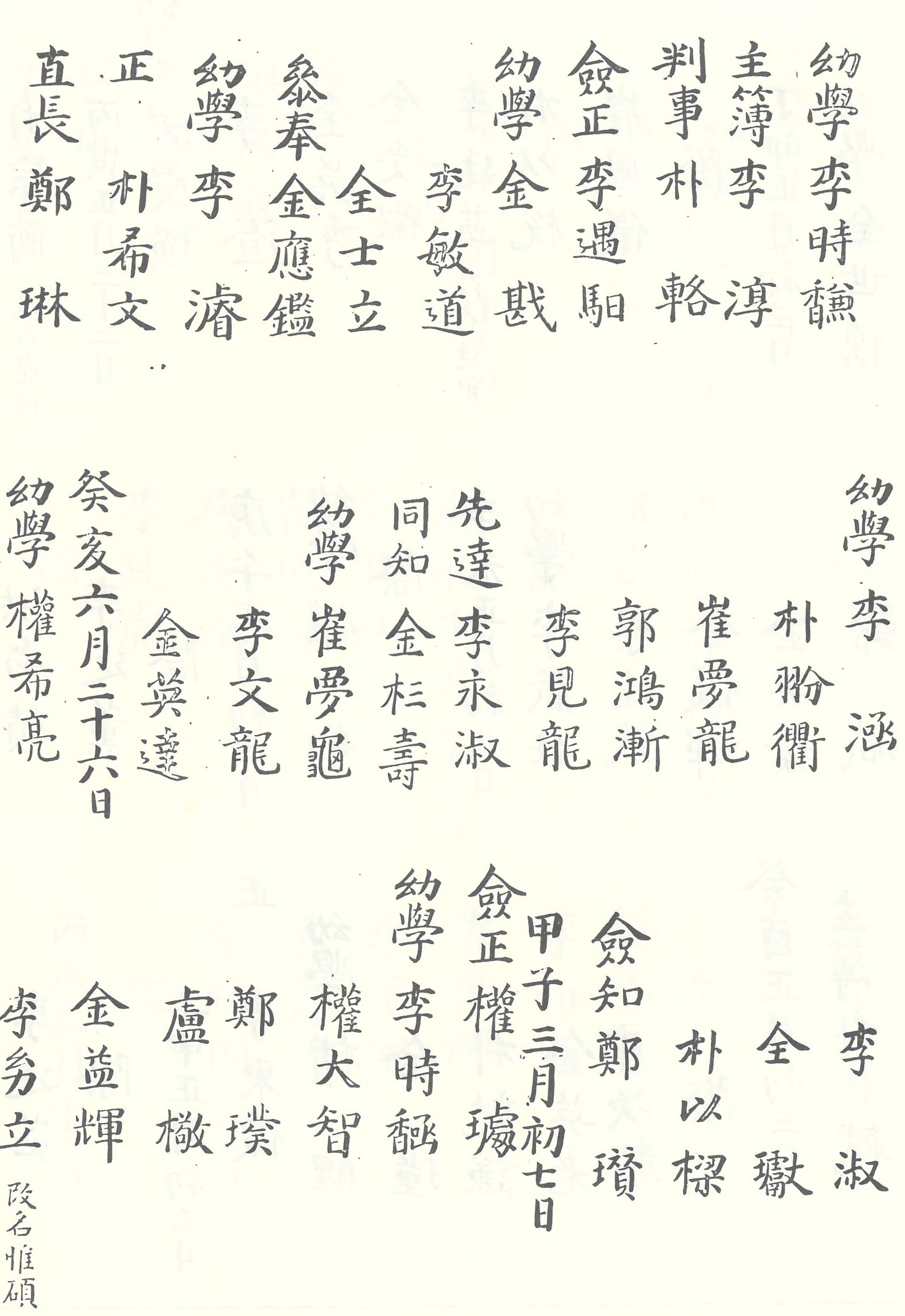

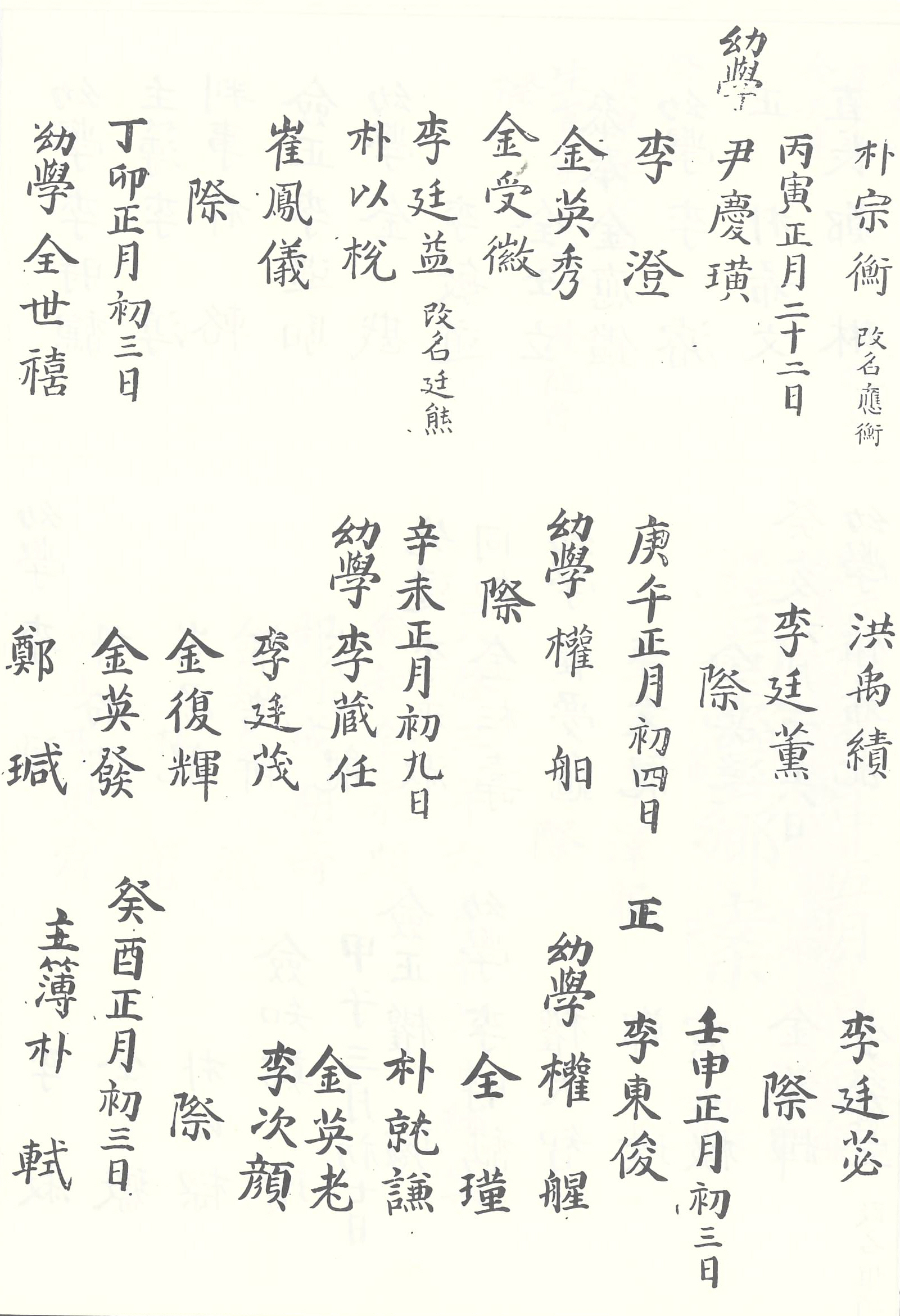

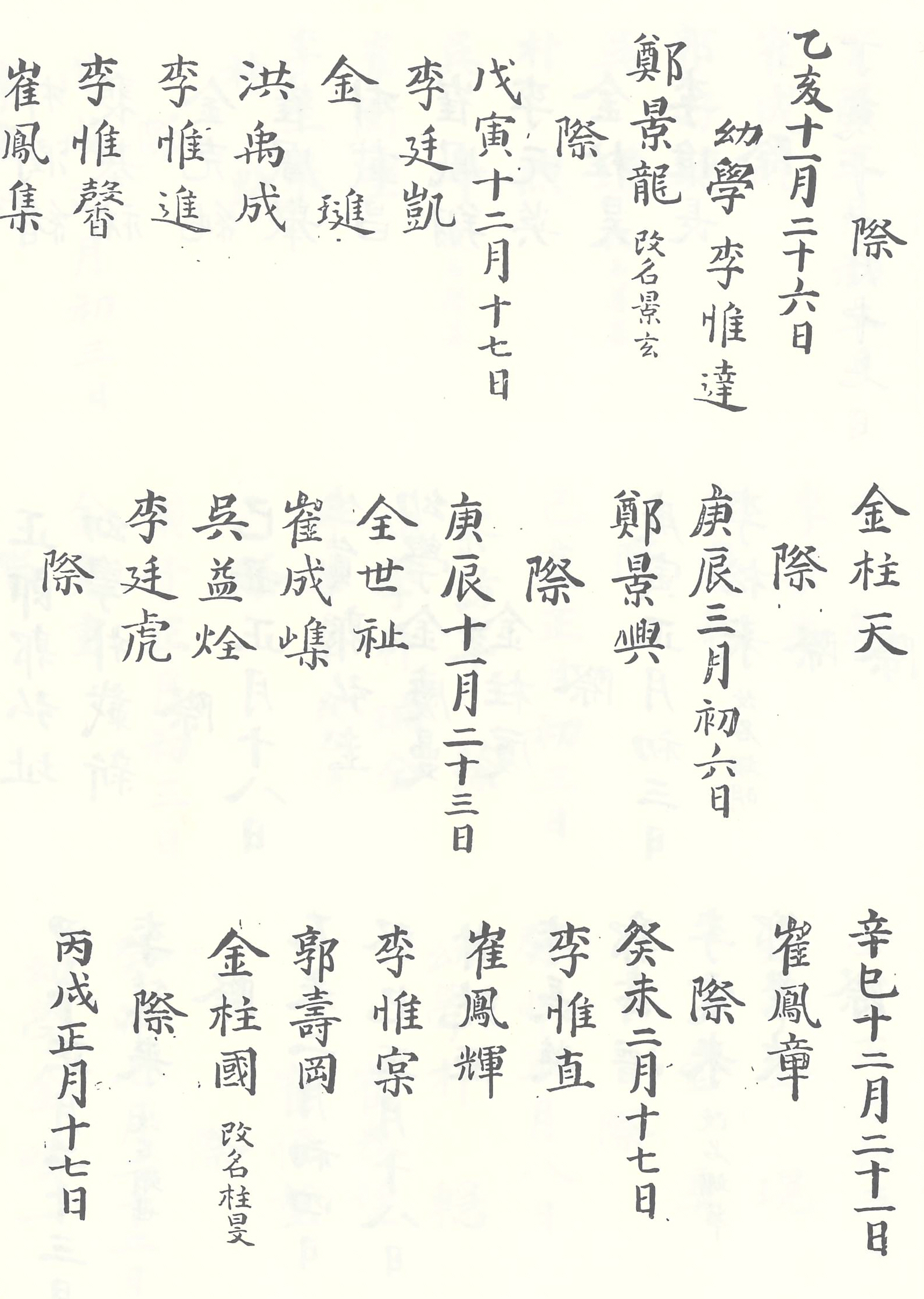

1623년은 6월 16일과 26일 2회에 걸쳐 작성되었다. 총 31명이 입록되어 있으며 李氏 11명, 朴·金氏 각 5명, 全氏 3명, 崔·鄭氏 각 2명, 成·權·郭氏 각 1명이다. 1624년은 총8명 입록으로, 李·權氏 각 2명, 朴·金·鄭·盧氏 각 1명이다. 1626년은 총7명 입록으로, 李·金氏 각 2명, 朴·尹·崔氏 각 1명이다. 1627년은 총4명 입록으로, 洪·李·全·金 각 1명이다. 1630년은 權氏 1명이 입록되었다. 1631년은 총6명 입록으로, 李氏 3명, 金氏 2명, 鄭氏 1명이다. 1632년은 총6명 입록으로, 李氏 2명, 朴·全·金·權氏 각 1명이다. 1633년은 朴氏 1명이 입록되었다. 1635년은 李·成氏 각 1명이 입록되었다. 1638년은 총7명 입록으로 李氏 3명, 金氏 2명, 洪·崔氏 각 1명이다. 1640년은 3월과 11월 2회 작성되었으며 총5명 입록으로, 李·全·崔·鄭·吳氏 각 1명이다. 1641년은 崔氏 1명이 입록되었다. 1643년은 총5명 입록으로 李氏 1명, 金·崔·郭氏 각 1명이다. 1646년은 총9명 입록으로 李·朴·金·崔氏 각 2명, 裵氏 1명이다. 1647년은 朴·郭氏 각 1명 입록되었다. 1649년은 총3명으로 金氏 2명, 郭氏 1명이 입록되었으며 1650년은 李氏 1명이 입록되었다. 1653년은 총4명으로 李氏 2명, 朴·郭氏 각 1명이다. 1654년은 李氏 1명, 1655년은 郭氏 1명이 입록되었다. 1657년은 총8명 입록으로 朴·崔·吳氏 각 2명, 李·郭氏 각 1명이다. 1658년은 총4명 입록으로 李氏 2명, 朴·金氏 각 1명이다. 1659년은 총3명 입록으로 李氏 2명, 朴氏 1명이며, 1660년은 金氏 1명, 1662년은 총 2명, 全·金氏 각 1명이 입록되었다. 1663년은 총3명 입록으로 崔氏 2명, 朴氏 1명이며 1665년은 金氏 1명이 입록되었다.

이 시기 향안의 입록주기는 1년에서 3년으로 다양하지만 대체로 1년을 주기로 작성되고 있다. 입록인의 수는 10명 내외의 소수의 인원이 입록되고 있음이 확인된다. 후술하겠지만 이러한 수치는 1669년 이후의 입록인에 비해 적은 수치이다. 이는 곧 당시의 향안 입록이 엄격한 과정을 거쳐 소수의 인원만이 입록된 것임을 보여주는 것이다. 이 시기 또 하나의 특징은 職役의 변화이다. 본 자료에서의 최초 입록 시점인 1623년의 경우 僉知·部將·僉正·主簿·僉正·參奉·先達·同知 등의 관직 역임자가 상당수 확인되지만 이후 관직역임의 경우는 급속히 줄어들며 대신 幼學의 비중이 급증하고 있다. 관직 역임자의 감소와 유학의 증가현상은 앞으로 살펴볼 1669년 이후의 경우도 마찬가지이다. 이와 같은 현상은 仁祖反正 후 영남지역 선비들의 仕宦이 극히 어려워졌던 당시의 시대상과 관련이 있는 것으로 보인다. 특히 고령지역은 南冥學派의 전통이 강했던 곳이였다는 점도 이와 무관하지 않았다고 생각된다.

다음으로 1669년부터의 향안 입록현황을 살펴보도록 한다. 먼저 1669년은 총11명이 입록되었으며, 성씨별로는 李氏 6명, 朴·全·金·崔·郭氏 각 1명이다. 1670년은 총10명 입록에 李·朴·孫·崔氏 각 2명, 金·都氏 각 1명이다. 1674년은 총6명 입록으로 朴氏 3명, 金氏 2명, 李氏 1명이다. 1675년은 총19명 입록으로, 李氏 6명, 金氏 4명, 崔氏 3명, 朴·全·韓·郭·吳·劉氏 각 1명이다. 1677년은 총8명 입록으로, 郭氏 2명, 李·朴·全·崔·鄭·吳氏 각 1명이다. 1682년은 총13명 입록으로 李氏 5명, 鄭氏 3명, 朴·金 각 2명, 裵氏 1명이다. 1694년 正月은 총19명 입록으로 李氏 6명, 金氏 4명, 朴氏 3명, 崔·鄭氏 각 2명, 郭·吳氏 각 1명이다. 이어 同年 5월에는 총34명이 입록되었으며, 朴氏 10명, 金氏 8명, 李·崔 각 5명, 鄭氏 2명, 全·裵·郭·吳氏 각 1명이다. 1703년은 총26명 입록으로 李·崔氏 각 8명, 朴氏 7명, 金氏 2명, 郭氏 1명이다. 1708년은 총41명 입록으로 李氏 13명, 朴氏 11명, 金氏 10명, 鄭氏 3명, 郭·吳氏 각 2명이다. 1737년 4월에는 총29년 입록으로 李氏 11명, 朴氏 8명, 金氏 6명, 全·崔·郭·吳氏 각 1명이다. 동년 6월에는 총10명으로 金氏 3명, 李·崔氏 각 2명, 朴·全·鄭氏 각 1명이다. 이어 9월에는 총9명 입록으로 金·鄭氏 3명, 朴氏 2명, 崔氏 1명이다. 1738년 정월에는 총14명 입록으로 李氏 5명, 全氏 3명, 朴氏 2명, 韓·裵·鄭·安氏 각 1명이다. 이어 2월에는 全氏 4명, 鄭氏 3명, 裵氏 2명, 李·朴·金·崔·韓氏 각 1명이다. 1739년 정월에는 총21명 입록으로 李氏 8명, 朴·金氏 각 5명, 吳氏 2명, 崔氏 1명이다. 이어 5월에는 총15명 입록으로 崔氏 5명, 郭氏 4명, 朴·金氏 각 2명, 全·權氏 각 1명이다. 1758년은 총51명 입록으로 金氏 15명, 朴氏 14명, 金氏 11명, 郭氏 6명, 崔·鄭氏 각 2명, 權氏 1명이다. 1768년 5월에는 총10명 입록으로 李·鄭氏 각 3명, 朴氏 2명, 全·崔氏 각 1명이다. 이어 7월에는 총8명 입록에 全氏 4명, 金·韓·裵·鄭氏 각 1명이다. 마지막으로 1769년에는 총25명이 입록되었으며 鄭氏 7명, 李·全氏 5명, 金·崔氏 각 3명, 朴氏 2명이 입록되었다.

1669년 이후 향안작성의 특징은 앞선 향안에 비해 입록의 주기가 불규칙적인 점이다. 1669년 이전의 경우 앞서 살펴본 바와 같이 대체로 1~2년 주기로 작성되고 있다. 그러나 1669년 이후에는 1년에서 29년 등 매우 큰 폭의 차이가 있다. 입록인원의 경우 연평균 입록인원은 수치상 이전의 경우와 비슷하지만 작성주기가 길어짐에 따라 다수의 인사가 한꺼번에 입록되는 경우가 많다. 이와 같은 불규칙한 작성주기와 입록의 대규모화는 17세기 중반 이후 향안 권위의 약화에 따른 입록 규정 완화도 중요한 배경이 되었을 것이라 생각된다. 주지하듯 1654년 座首에게 營將을 보좌하는 임무를 규정한 營將事目의 반포는 사족의 鄕任기피 현상을 초래하였다. 또한 중앙 권력의 閥閱化에 따른 지방 사족, 특히 영남 사족의 仕宦이 봉쇄되자 사족들은 향촌 내 지위 유지에 주력하였으며, 이 가운데 향안 입록을 둘러싼 사족간 많은 갈등이 야기되었다. 또한 새롭게 성장한 新鄕세력의 향안 입록 시도에 따른 新舊세력간의 갈등 또한 심화되었다. 이러한 갈등은 향안의 권위 약화와 향안 입록의 파행을 초래하였으며 결국 18세기 상당수 고을은 향안 작성이 罷置되기에 이른다. 『고령향안』 역시 입록주기의 불규칙, 입록의 대규모화 등의 현상으로 미루어 보아 고령지역에서도 점차 사족의 공론에 의한 향안 작성이 점차 어려워졌으며 결국 1769년을 마지막으로 향안의 작성이 중단되었다.

이상의 입록현황에서와 같이 『고령향안』은 당시 향론을 주도하며 향안입록에 적극적이었던 고령사족의 모습을 비롯하여 조선시대 향안작성의 변화과정을 보여주고 있다. 앞서 나누어 살펴본 향안의 입록현황을 종합해 보면 총523명의 입록이 확인되며 이들을 성씨별로 분류하면 李氏 144명, 朴氏 98명, 金氏 93명, 崔氏 52명, 鄭氏 39명, 全氏 33명, 郭氏 26명, 吳氏 12명, 裵·權氏 각 7명, 韓氏 4명, 洪氏 2명, 尹·成·盧·都·劉·安氏 각 1명이다. 18개 성씨 가운데 특히 李·朴·金·崔·鄭·全·郭氏의 입록이 타성씨를 압도하고 있다. 이는 곧 이들 성씨가 고령의 사족사회를 주도한 성씨들임을 보여준다. 그리고 점차 향안의 작성 간격이 늘어나고 대규모의 입록이 이루어지는 등, 점차 체계적인 향안 작성이 이루어지지 않았으며, 결국 18세기 후반 중단되었음을 보여주고 있다.

자료적 가치

『고령향안』은 17세기에서 18세기 고령지역의 향안 작성의 추이와 고령 재지사족의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료이다. 이를 통해 당시 고령 지역사회의 鄕論을 주도하던 사족집단을 유추해 볼 수 있을 뿐만 아니라 향안 작성의 추이를 함께 확인할 수 있는 자료이다.