1877년에 작성된 경상도 함창현(咸昌縣) 향안(鄕案)

자료의 내용

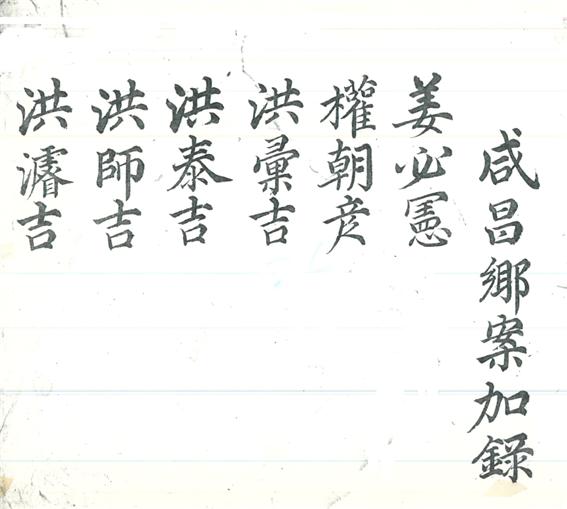

1889년에 작성된 것으로 추정되는 경상도 咸昌縣 鄕案으로 함창향교에 소장되어 온 자료이다. 함창향교에는 모두 7종의 향안이 전해지고 있는데 이 향안들은 다소 중복되거나 연대가 비슷한 것이 있으나 舊案·加錄·座目·繼錄 등의 다른 이름을 가지고 있다. 본 자료의 명칭은 咸昌鄕案加錄이며 겉표지는 글씨가 멸실되어 확인할 수 없다.

조선후기 임진왜란을 거치면 소실 된 향안들은 17세기에 집중적으로 복구가 이루어지는데 시기적으로 지역적으로 다소 차이를 보이기는 하나 대체로 17세기 중엽까지 향안 입록은 재지사족들의 공론에 의해 추진되는 추세였다. 본 향안은 현전하는 자료 중 1611년 복구 된 이후 1691년, 1748년, 1769년, 1773년, 1877년에 이어 7번째 작성되는 마지막 향안이다.

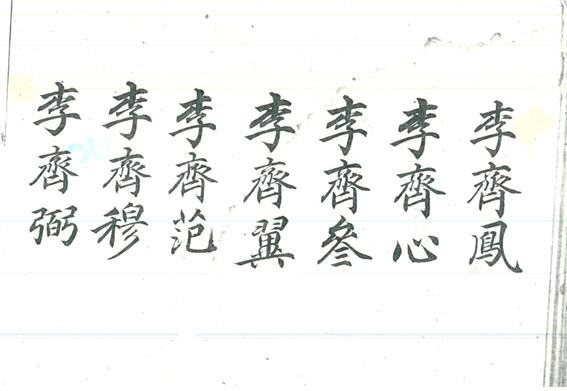

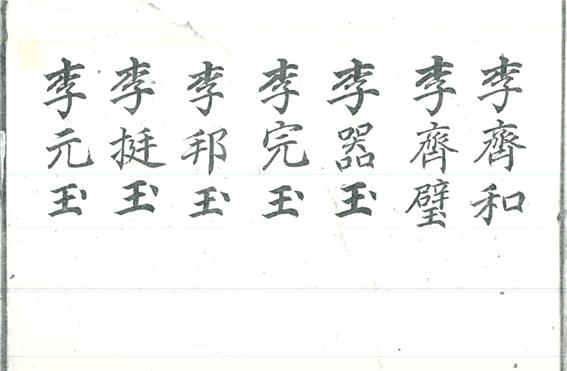

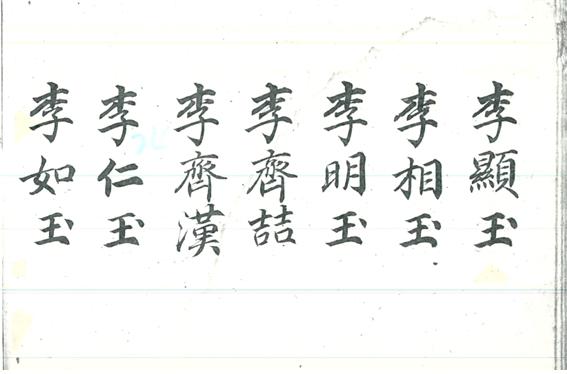

본 향안의 좌목은 본관, 字號, 생년간지 등에 관한 사항은 기록되어 있지 않고, 단지 성명과 관직 또는 관품만을 기재해 두고 있다.

향안 입록자 274명을 성씨별로 구분하면 채씨 63명, 이씨 45명, 申氏 35명, 남씨 26명, 홍씨 25명, 柳氏 24명, 권씨 11명, 강씨 10명, 鄭氏 9명, 박씨 8명, 곽씨 7명, 김씨 4명, 성·趙氏 각2명, 문·안·장씨 각1명 순으로 총 17개 성씨가 나타난다. 인천채씨 63명으로 가장 많고 그 뒤를 이어 이씨, 申氏, 남씨, 홍씨, 柳氏 6개가 218명으로 전체 80%를 차지하고 있어 이들 성씨가 조선후기 함창의 향안을 장악했던 대체적인 성씨들로 볼 수 있다. 이들 중 관직과 관품 보유자는 없다.

이는 이미 인조반정 이후 노론 전제정권에 따른 재지사족들의 중앙 관료 진출이 어려워지는 추세와 내적으로 폐쇄적이고 배타적으로 운영되던 향안 권위가 완전히 사라진 현상이 고스란히 반영된 것이다. 또한 향안이 더 이상 양반의 상징이 될 수 없음을 의미하기도 한다.

향안 말미에는 ‘己丑三月일’이라고 기록하고 있고, 鄕任의 이름은 기록되어 있지 않다.

자료적 가치

본 향안은 조선후기 함창지역 사족들의 인적구성과 성씨분포를 살펴볼 수 있는 자료이다.

향촌사회에서 자신들의 지위를 견고히 유지하기 위해 작성된 향안은 18세기 들어서면 입록자 수가 격증하고 파치 되는 시기에 접어들고 이후 19세기는 향안의 권위가 더 약화·퇴색되기 때문에 향안 작성이 제대로 이루어지지 않음에도 향안이 존재하는 것은 관 내지 향청의 필요에 의해서 만들어진 것으로 판단된다.

입록 기준 완화와 입록자 격증 상황이 반영되었음에도 절대 다수의 입록자들은 여전히 주요 몇 개 가문에서 배출되는 현상을 보이며, 특히 김씨 성씨가 대거 등장하는 점이 본 향안의 특징이다.

입록 기준 완화와 입록자 격증 상황이 반영되었음에도 절대 다수의 입록자들은 여전히 주요 몇 6개 가문에서 배출되는 현상을 보인다. 반면 관직 내지 관품자가 전혀 없는 점은 함창지역 사족들이 仕路 진출이 완전히 막혀 있거나 향안이 더 이상 양반의 상징이 될 수 없음을 알려주는 것이다.

『慶北鄕校誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1991

『朝鮮後期 鄕校 硏究』, 윤희면, 일조각, 1991

『咸昌鄕校誌』, 함창향교, 2010

『조선후기 향촌사회 권력구조 변동에 대한 시론』, 김인걸, 서울대학교 박사학위논문, 1988

『尙州誌』, 상주시, 1989

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환