자료의 내용

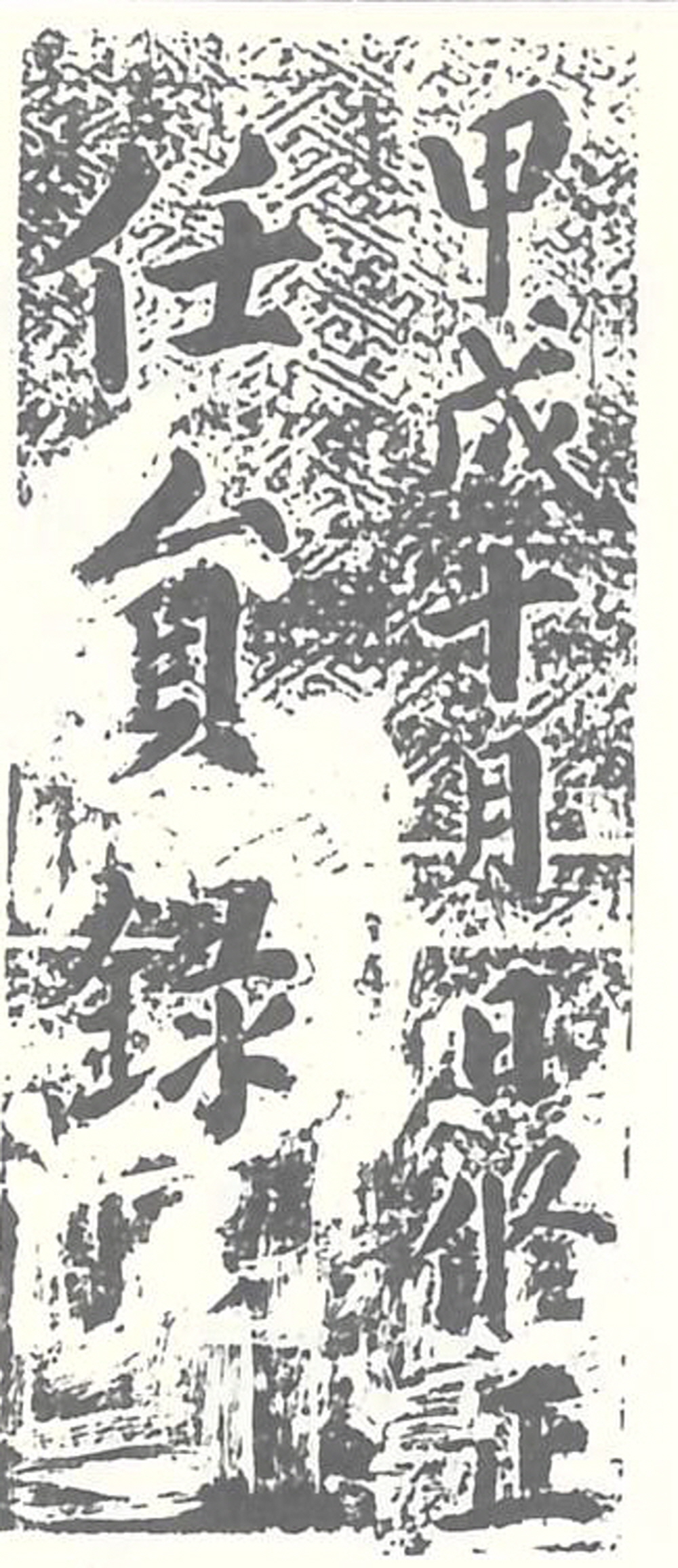

1814년 修正된 慶尙道 聞慶縣 소재 聞慶鄕校의 任員錄이다. 여기에는 1726년부터 1798년까지 문경향교 校任인 都有司, 掌議, 齋任을 역임한 인사들의 성명이 기록되어 있다. 1814년 수정한 것은 기존에 전해지던 임원록이 遺失되어, 다른 향교 자료를 통해 재구성하였기 때문이다. 임원록은 명부와 임원록 작성 경위를 밝힌 申祖榮의 識로 구성되어 있다.

먼저 신조영의 識는 1814년 10월에 작성되었으며, 幼學 金履根이 書한 것으로 나타난다. 신조영은 문경현 출신의 유력 인사로 1798년 生員의 신분으로 문경향교 장의를 역임한 적이 있다. 識에서는 우선 한 고을의 중요한 文獻으로 靑襟錄, 駿奔錄, 焚香錄, 任員錄이 있다고 하였는데, 이는 聖廟를 崇奉하는 자들이 수록되어 있기 때문이라 하였다. 문경향교에도 각종 명부가 존재하였음이 확인되나, 현재 준분록과 분향록은 하나도 전하지 않는다. 그러면서 근일 예전에 보관하던 여러 기록들이 많이 유실되었고, 그 중 임원록은 열중에 하나 둘 밖에 남지 않은 상황이어서, 한 달 동안 철저히 살펴 임원록을 정리했다고 한다. 그 방법은 분향록과 준분록에 의거하고, 傳受記에 있는 것을 상고하는 것이었다. 또한 의심이 나는 부분은 『春秋』의 夏五書法, 즉 闕文의 서법에 의거하여 1726년부터 1798년까지 교임 명부를 완성하였다는 것이다. 그러면서 이 작업이 후세가 ‘杞宋無懲之歎’, 즉 징험할 것이 없어 안타까워하는 것을 덜기 위한 것이니, 완전하지 않은 『周禮』의 「冬官」을 채우는 작업과 동일하다고 평가하고 있다. 또한 덧붙여 말하기를 사람의 자식 된 자는 비록 심히 不肖해도 父祖의 이름이 지극히 중요함을 잊지 않는데, 이전 기록의 유실은 이 기록에 있는 자들의 자손 된 입장에서 분명 우리들의 책임임을 통감한다고 하였다. 識 다음에는 지금 예전 것을 징험하여 후환을 대비하고자 이 기록을 만들었으니, 마땅히 그 법을 신중히 지켜 쉽게 버리지 말 것을 당부해 놓았다. 識 말미에는 1814년 당시 교임이었던 도유사 李之榮, 掌議 李明燮, 齋任 權師義와 會員 14명의 이름이 기재되어 있다.

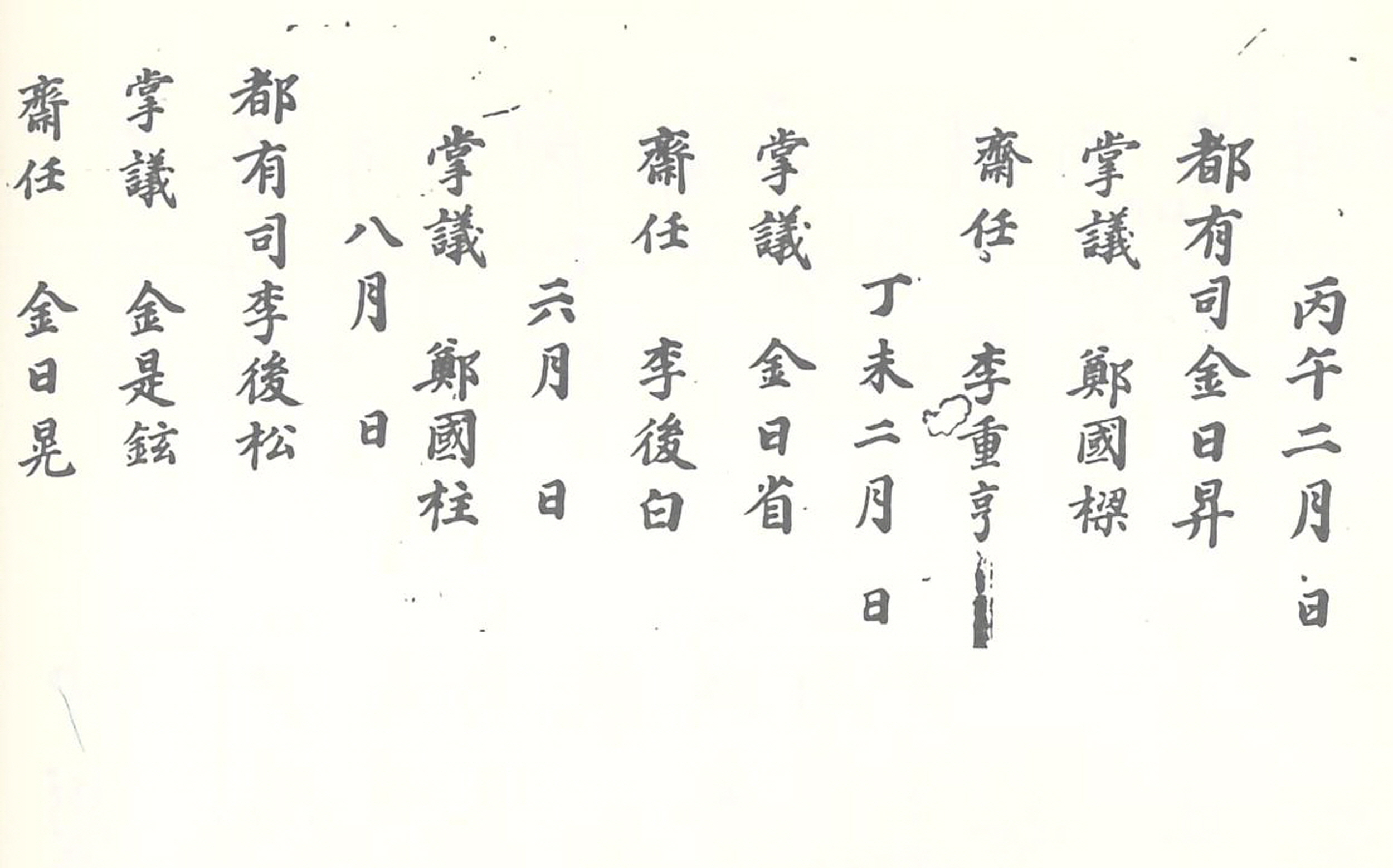

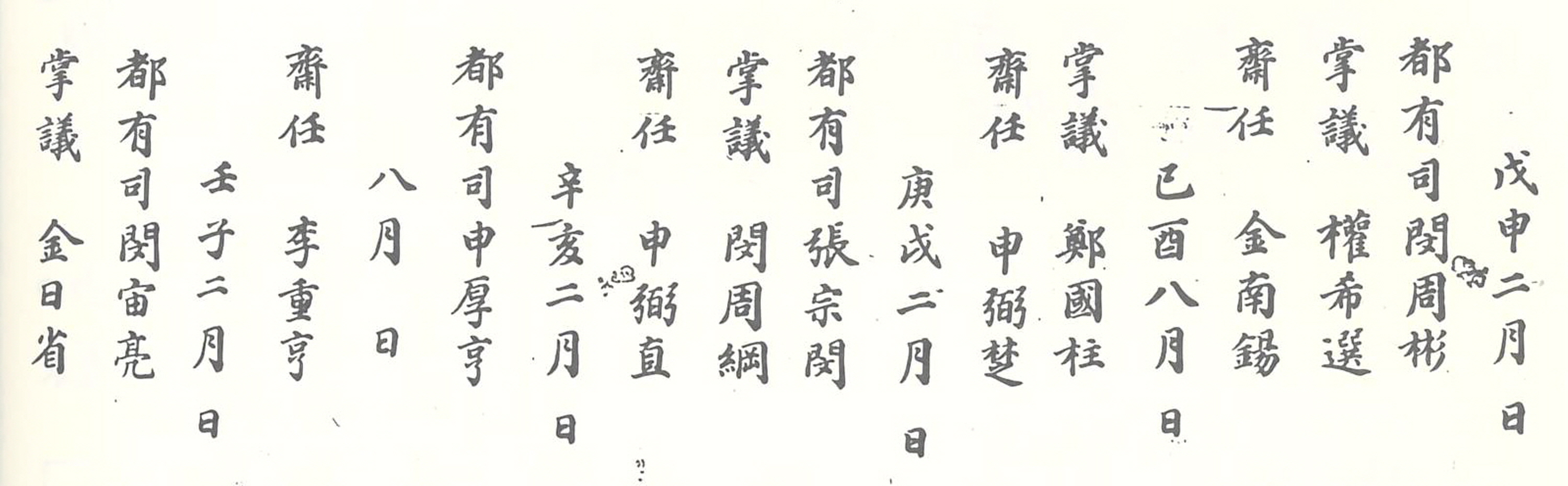

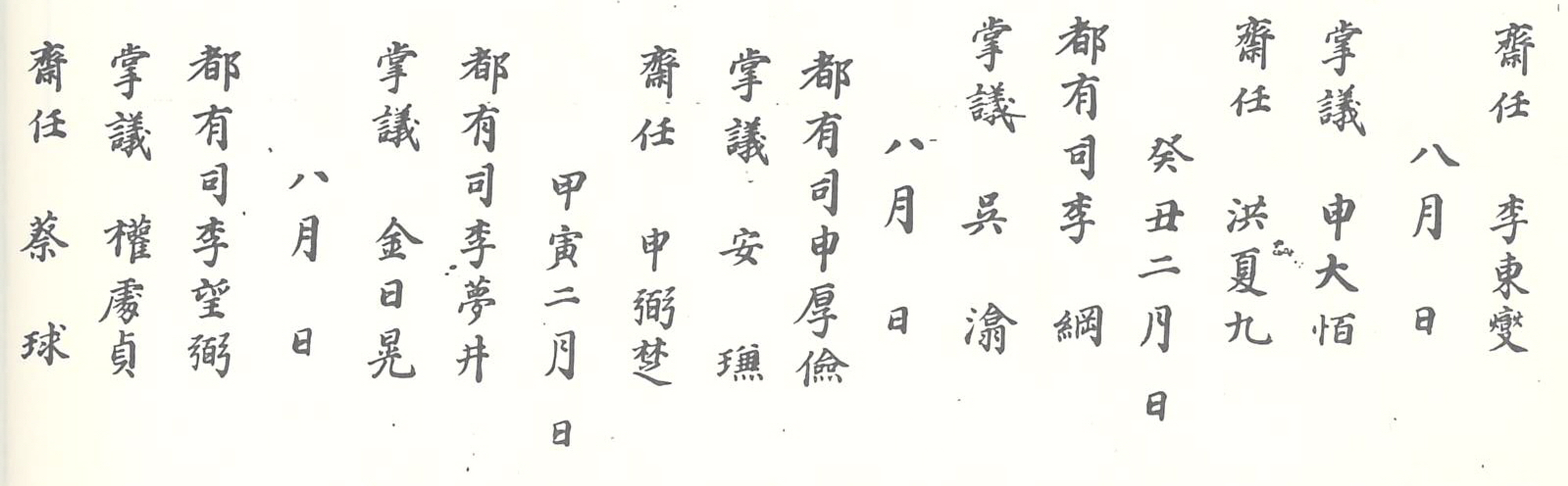

본 임원록은 1726년 2월부터 1798년 10월까지의 기록이다. 기록 중간 중간에는 준분록, 분향록, 傳與記 등 참고한 자료도 함께 밝혀 놓았다. 그리고 1740년 가을부터 1743년 봄까지는 준분록과 분향록이 유실되어 전여기를 통해 보충하였으며, 1751년 봄부터 1753년 여름까지는 다른 자료들이 모두 유실되어 교임 명부가 비워져 있다고 하였다. 임원록은 문경향교의 교임 가운데서도 도유사, 장의, 재임을 수록한 것으로, 각 교임의 정수는 도유사 1인, 장의 1인, 재임 1인 체제였음을 알 수 있다. 임기는 대체로 1년 내외이며, 보통 임명되는 연배를 보면 ‘도유사-장의-재임’ 순이다. 이에 명부에 수록된 金日晃 같은 인사는 1727년 재임, 1734년 장의, 1754년 도유사를 차례로 역임한 것으로 나타난다. 교임 중 향교를 대표하는 도유사는 문경현의 사족을 대표하는 원로 인사가 맡았을 것으로 생각되는데, 경우에 따라서는 수령인 聞慶縣監이 맡기도 하였다. 1787년에 金履鎬, 1792년에 朴彛源, 1796년에 宋倫載가 각각 문경현감으로 있으면서 도유사를 역임한 것이다. 조선후기 향교의 교임은 지방 사족이 관의 승인을 받아 자체적으로 임명하였지만, 교화와 興學에 큰 관심을 가지는 수령이 부임하였을 경우, 직접 향교 首任인 도유사를 맡는 경우도 있었다.

1726년부터 1798년까지 교임 임명 회수는 총 351회다. 이 중 도유사는 106회 임명되었는데, 성씨별로 나열하면 申氏 23회, 金氏 22회, 李氏 22회, 閔氏 8회, 權氏 5회, 南氏 5회, 宋氏 4회, 鄭氏 4회, 蔡氏 3회, 高氏 2회, 安氏 2회, 全氏 2회, 姜氏, 朴氏, 張氏, 洪氏 각 1회 순으로 나타난다. 장의는 116회 임명이 이루어졌으며 성씨별 회수는 金氏 28회, 李氏 23회, 申氏 21회, 蔡氏 8회, 南氏 7회, 鄭氏 7회, 閔氏 6회, 權氏 5회, 洪氏 3회, 高氏 2회, 安氏 2회, 吳氏 2회, 柳氏, 朴氏 각 1회 순이다. 마지막으로 재임은 申氏 33회, 李氏 32회, 金氏 25회, 蔡氏 8회, 洪氏 7회, 張氏 6회, 閔氏 5회, 權氏 4회, 南氏 5회, 姜氏, 高氏, 柳氏, 鄭氏 각 1회 순으로 총 129회의 임명이 있었다. 이를 다시 합산하여 나열하면 申氏 77회, 李氏 77회, 金氏 75회, 閔氏 19회, 蔡氏 19회, 南氏 17회, 權氏 14회, 鄭氏 12회, 洪氏 11회, 張氏 7회, 高氏 5회, 宋氏 4회, 姜氏, 2회, 柳氏 2회, 朴氏 2회, 吳氏 2회, 全氏 2회 순이다. 대체로 申氏, 金氏, 李氏 3개 성씨의 비중이 높게 나타난다.

자료적 가치

조선후기 향교의 인적구성과 문경현 지역 재지사족의 동향을 살펴 볼 수 있는 자료다. 임원록에 표기된 교임은 都有司, 掌議, 齋任이다. 도유사는 교임 중 首任으로 校長, 齋首, 齋長으로도 불린다. 향교 운영을 총괄하였는데, 지역 사족을 대표하는 원로가 역임하였다. 副任인 掌議는 향교 재정을 비롯한 실무 책임자로 1~2인이 맡았는데, 문경향교에서는 1인이 임명되었다. 末任인 재임은 色掌, 有司, 齋有司 등으로 불린다. 고을의 연소한 유생이 임명되어 장의를 보좌해 향교 행정을 담당하였다. 장의와 마찬가지로 1~2인 임명되는데 문경향교는 1인만 임명되었다. 이상 도유사, 장의, 재임은 향교 운영을 실질적으로 책임지는 자리로 전통적인 재지사족들이 들어가는 東齋儒生 또는 靑襟儒生 출신 중에서 임명되는 경우가 많았다. 실제로 문경향교에 전해지는 1751년 「靑襟錄」 등재 인물 중 적지 않은 수가 임원록에 등재되어 있음이 확인된다.

도유사, 장의, 재임은 지역을 대표하는 재지사족이 번갈아가면서 맡는 자리였던 관계로 교임의 가문 분포를 살펴보면 문경향교를 비롯해 향촌사회를 주도하던 재지사족 가문의 위세도 함께 살펴 볼 수 있다. 본 임원록에서는 申氏, 金氏, 李氏 3개 성씨의 비중이 높게 나타난다. 한편 문경향교에는 본 임원록을 제외하고도 19세기 중후반의 교임을 수록한 세 편의 임원록이 함께 전하는데, 그 임원록에도 3개 성씨의 비중은 여전히 높다. 따라서 18~19세기를 거치는 동안 이들 성씨가 지속적으로 문경향교 운영을 주도했음을 알 수 있다. 그 외 閔氏, 蔡氏, 南氏, 權氏, 鄭氏 등도 상당수의 교임을 꾸준히 배출시킨 것으로 나타난다. 이들 가문의 성관은 平山申氏, 順天金氏, 驪興閔氏, 宜寧南氏, 仁川蔡氏, 安東權氏, 全州李氏 등으로 18세기 문경향교를 중심으로 문경현 지역의 향촌사회를 주도한 가문이었던 것이다.