1785년부터 1800년까지 상주향교의 임원을 기록한 임원록

자료의 내용

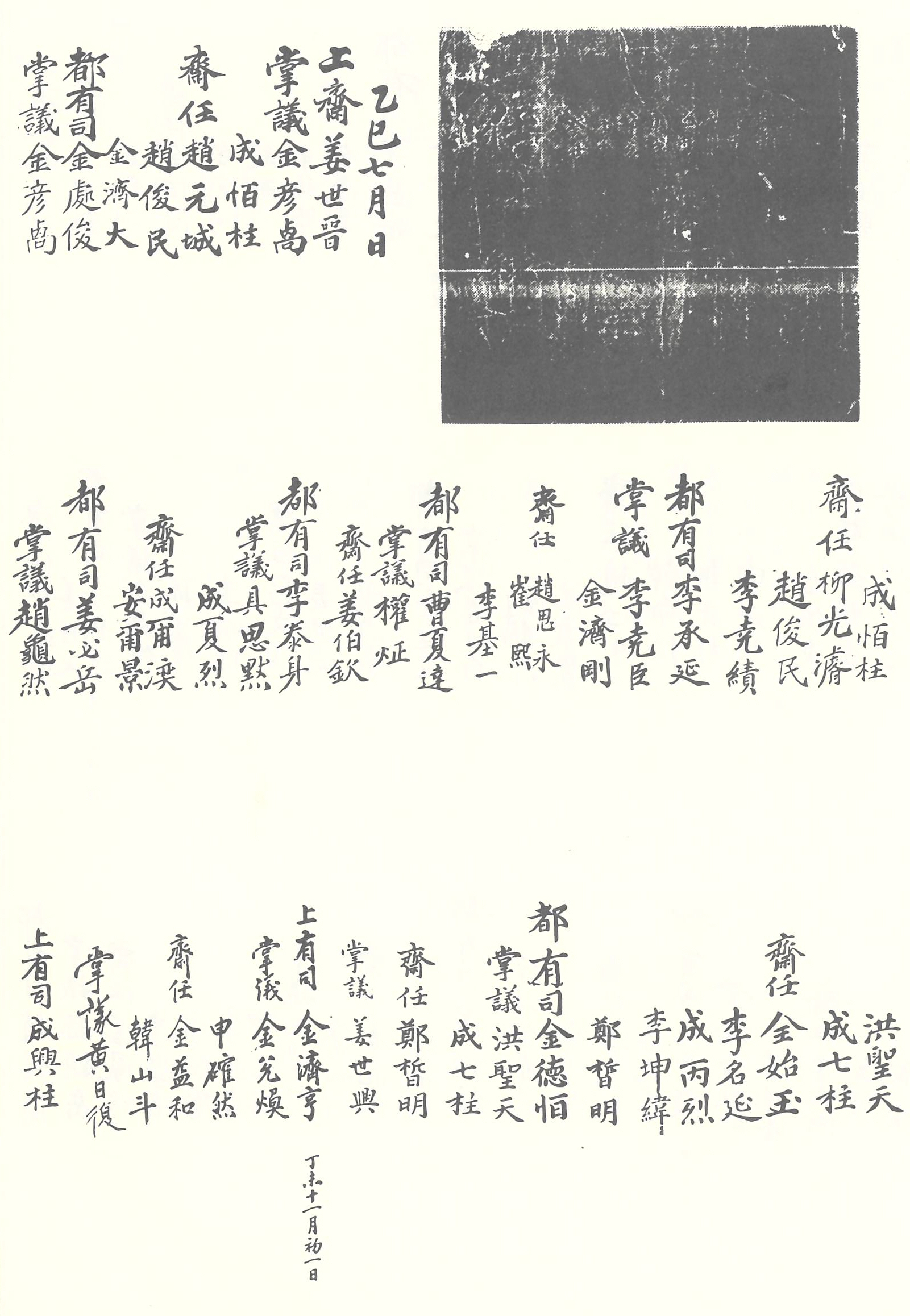

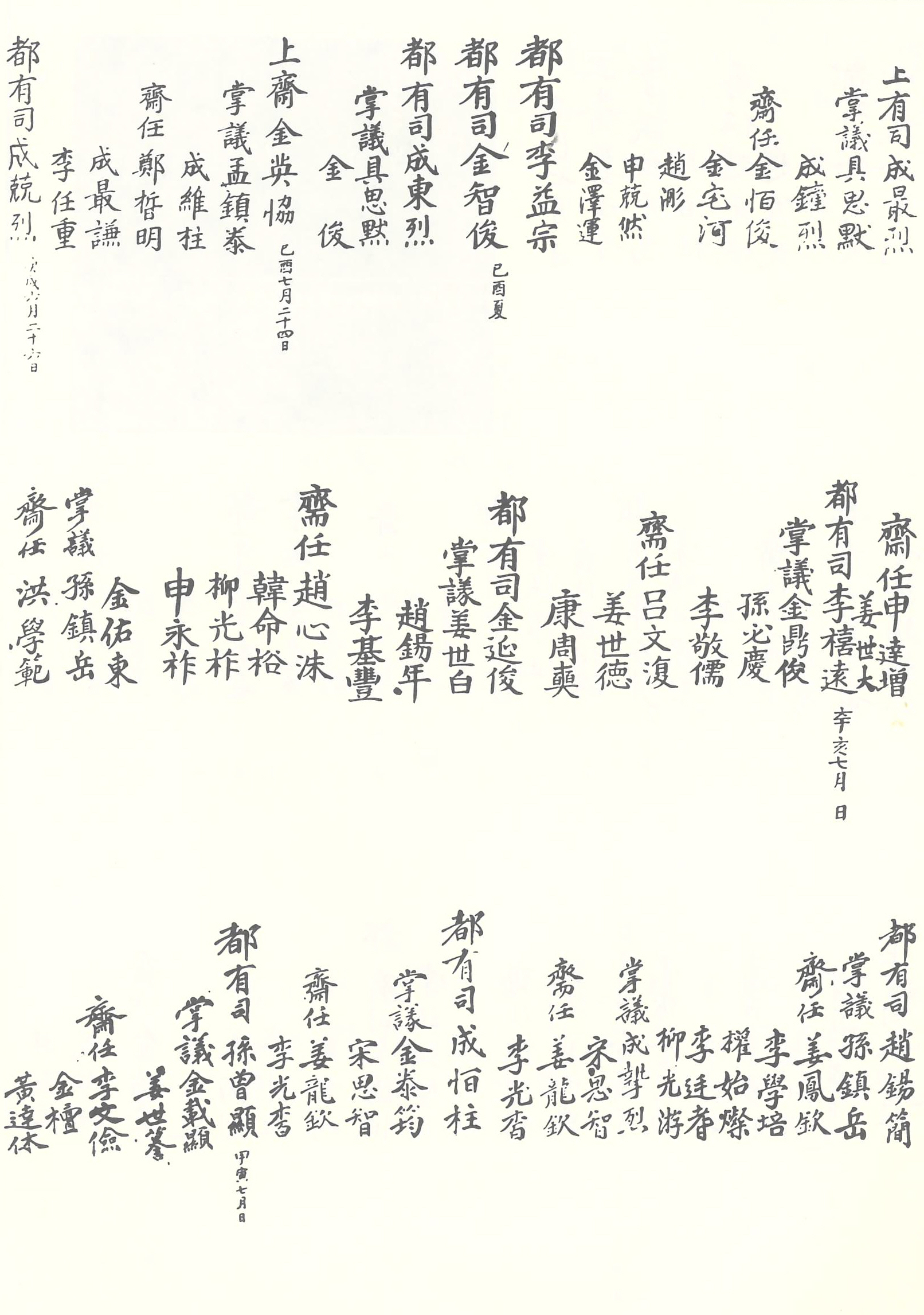

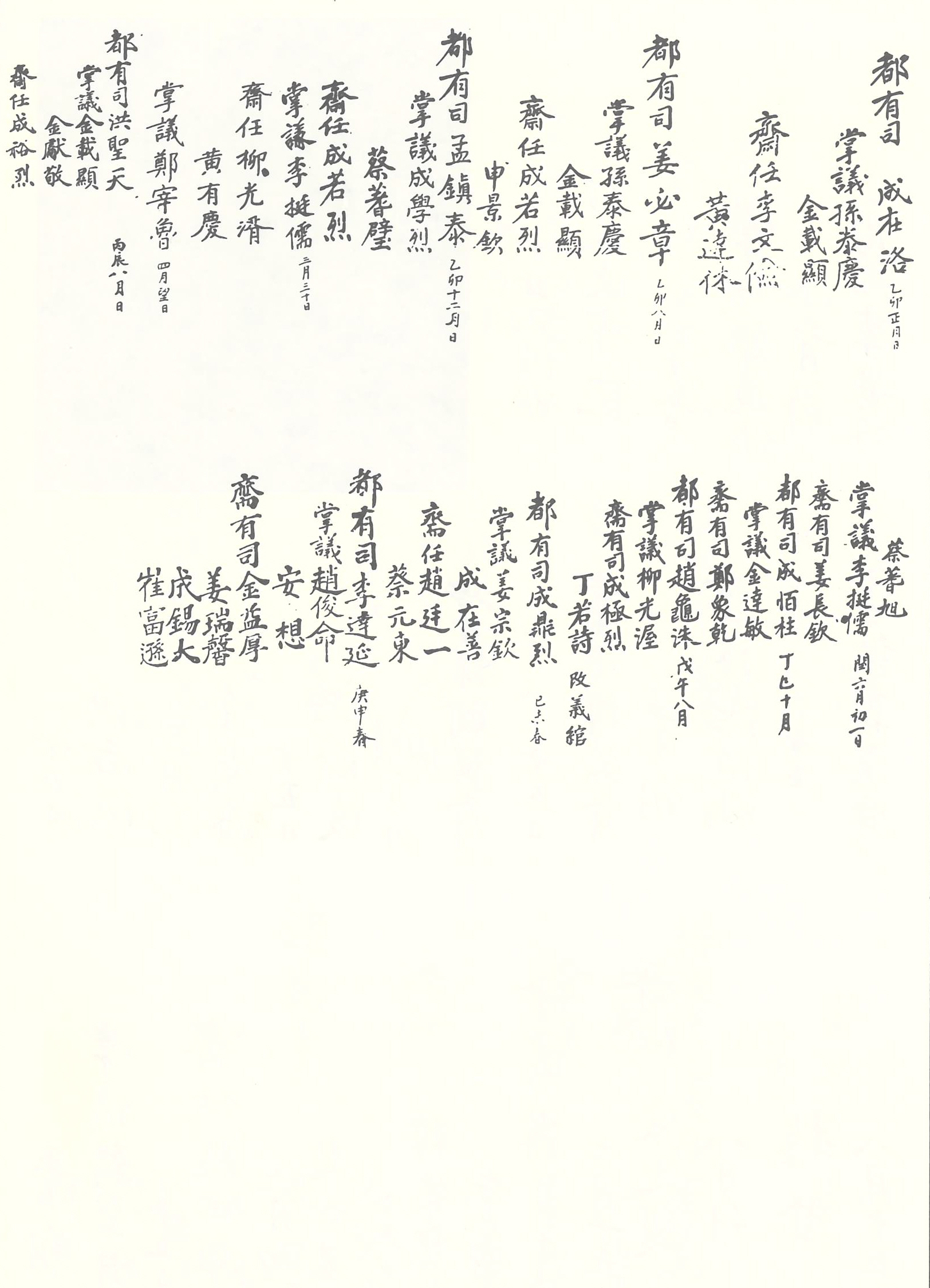

『任員錄』은 乙巳年(1785) 7월부터 庚申年(1800) 春까지 작성된 것으로 尙州鄕校의 校任을 기록하고 있는 자료이다. 날짜를 기록한 후 향교에서의 직임과 성명을 기재하는 방식으로 작성되었다.

『임원록』에 기재된 교임은 연임 또는 재임하는 경우가 발견되며 이러한 중복을 제외한다면 총 126명의 교임이 확인된다. 이들을 다시 성씨별로 분류하면, 金氏 22명, 成氏 20명, 李氏 18명, 姜氏 14명, 趙氏 10명, 柳氏 5명, 申氏 5명, 孫氏 4명, 鄭氏 3명, 蔡氏 3명, 黃氏 3명, 權氏 2명, 安氏 2명, 崔氏 2명, 韓氏 2명, 洪氏 2명, 康氏 1명, 具氏 1명, 孟氏 1명, 宋氏 1명, 呂氏 1명, 全氏 1명, 丁氏 1명, 曹氏 1명이다.

『임원록』에 나타나는 교임은 시기별로 명칭이나 그 수가 차이가 있으나 대체로 都有司(혹은 上齋, 上有司) 1인, 掌議 2인, 齋任 3인 체제로 구성되고 있다. 이러한 교임은 상주향교 운영의 실질적인 책임자로 상주의 유력사족으로 구성되고 있다. 이들 교임의 선발과정과 역할은 1664년과 1671년에 작성된 상주향교의 完議를 통해 그 대강을 확인할 수 있다. 완의 가운데 교임과 관련된 부분을 적기하면 다음과 같다.

甲辰完議

一. 도유사는 자주 교체할 수 없으며 만약 부득이하여 교체할때는 齊會하여 圈黜할 것. 一. 上齋 도유사는 매월 堂中에 모여 교생의 立番과 勤慢 및 校中凡事를 檢察하여 혹 怠緩이 없도록 할 것. 校中에 大段處置事가 있던지 道內에 大同하여 회議할 일이 있은 즉 상재 도유사는 各面에 發文하여 청금유생을 聚會할 것. 一. 상재 도유사가 근실하게 任을 살피지 않은 즉 公會時에 論罰하여 駁遞할 것. 一. 교생, 장의, 유사 및 典粮之任은 상재 도유사가 상의하여 定出할 것. 一. 교생으로 失體乖理者가 있으면 상재 도유사가 輕 즉 禁罰하고 重 즉 報官할 것. 一. 교생으로 番에 빠진 자는 官家에서 비록 혹 불문하더라도 상재 도유사가 禁罰을 사용하고 두 번 빠진 즉 官에 고한다. 一. 錢穀出入은 典粮有司가 매월 회계를 도유사에게 告한다. 만약 남용하는 폐가 있으면 중하게 다스린다. 一. 科擧時 都目은 즉 도유사 및 道南齋任이 상의하여 수정한다. 도유사가 만약 赴試하지 않은 즉 首擧子 및 兩院齋任이 士林凡議를 담당할 것.

辛亥完議

一. 도유사는 매년 春 釋奠 때 傳受하고 翌年 春에 遞改한다. 布穀을 만약 未收, 未傳受 前에 分給이 있으면 從重施罰할 것. 一. 春秋大祭時 饌酒를 관장하는 有司가 연고없이 불참할 때는 削籍할 것.

완의에서와 같이 상주향교의 校任은 都有司-掌議-有司(齋任) 체제로 이루어져 있었으며 이외에 典穀 出入을 담당하는 典粮有司와 春秋大祭時 제수품을 준비하는 饌酒有司 등이 도유사와 장의 및 유사를 보조하고 있었음을 확인할 수 있다. 이들 교임에 대한 구체적인 자격규정이나 선출방법은 확인되지 않지만, 대체로 도유사는 매년 봄 釋奠 제례 때에 선출하였다. 도유사는 대외적으로 향교를 대표하였고 대내적으로는 校生의 立番과 勤慢 및 향교의 典穀出納을 감독하였다. 또한 도유사를 보좌하는 장의와 유사 및 전량유사를 定出하는 등 향교의 전반적인 사무를 총괄하는 위치에 있었다. 특히 도유사는 상주의 首院인 道南書院의 齋任과 함께 과거응시 都目인 赴擧都目을 작성하는 권한을 가지고 있었다. 赴擧都目의 작성이 양반사족들의 향중 우위를 유지하는 수단이었음을 고려했을 때 都有司는 道南書院의 재임과 더불어 양반사족의 이해를 대변하는 위치에 있었음을 알 수 있다. 장의와 재임의 경우 도유사에 의해 정출되는 점으로 보아 도유사의 업무를 보좌하는 역할이었음을 알 수 있다.

자료에서 확인되는 또 하나의 주목되는 점은 노론계의 교임 진출이 점차 확대되고 있다는 점이다. 앞에서의 완의에서도 보이듯 17세기 상주의 사족사회는 도남서원을 근거지로 한 남인계열 중심이었으며 향교의 교임 또한 도남서원의 재임과 함께 사족사회를 주도하고 있었다. 실제 17세기 상주향교의 교임을 기록한 『駿焚錄』과 도남서원의 자료를 비교해 보면 교임 대부분이 도남서원을 출입하던 남인계열 인사였다. 그러나 18세기 이후 상주지역에서는 점차 노론계가 확산되고 결국에는 송준길을 제향한 興巖書院이 건립되기에 이른다. 즉 18세기 이후 상주의 사족사회는 도남서원을 중심으로 한 남인계열과 흥암서원을 중심으로 한 노론계열로 분열되게 되었던 것이다. 그리고 노론계는 향교의 교임직에도 활발히 진출하고 있다. 본 자료의 작성을 전후한 시기에 작성된 『靑衿錄』 및 『院錄』과 같은 흥암서원 자료는 누락된 경우가 많아 정확한 비교는 불가능하지만 향교의 교임 가운데 14명이 흥암서원 측 자료에도 동시에 입록되고 있음이 확인된다. 또한 본 자료에 앞서 작성된 18세기 후반의 교임관련 기록을 검토해 보면 상당수가 노론계열임을 확인할 수 있으며 이들 자료와 본 자료에 확인되는 입록 성씨의 분포 또한 동일하다. 이러한 점을 보았을 때 1785년의 『임원록』에 나타난 교임 또한 상당수가 노론계열이라 생각된다.

자료적 가치

종래 남인 중심의 상주 사족사회는 18세기 이후 노론계의 확산이라는 변화를 맞이하게 되었다. 노론계는 서원뿐만 아니라 향교의 운영에도 깊이 관여하고자 하였으며 이는 교임직 진출로 나타났다. 『임원록』은 18세기 상주향교의 교임층의 구성과 역할을 비롯하여 위와 같은 당시 상주 사족사회의 변동을 보여주고 있다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 유기선