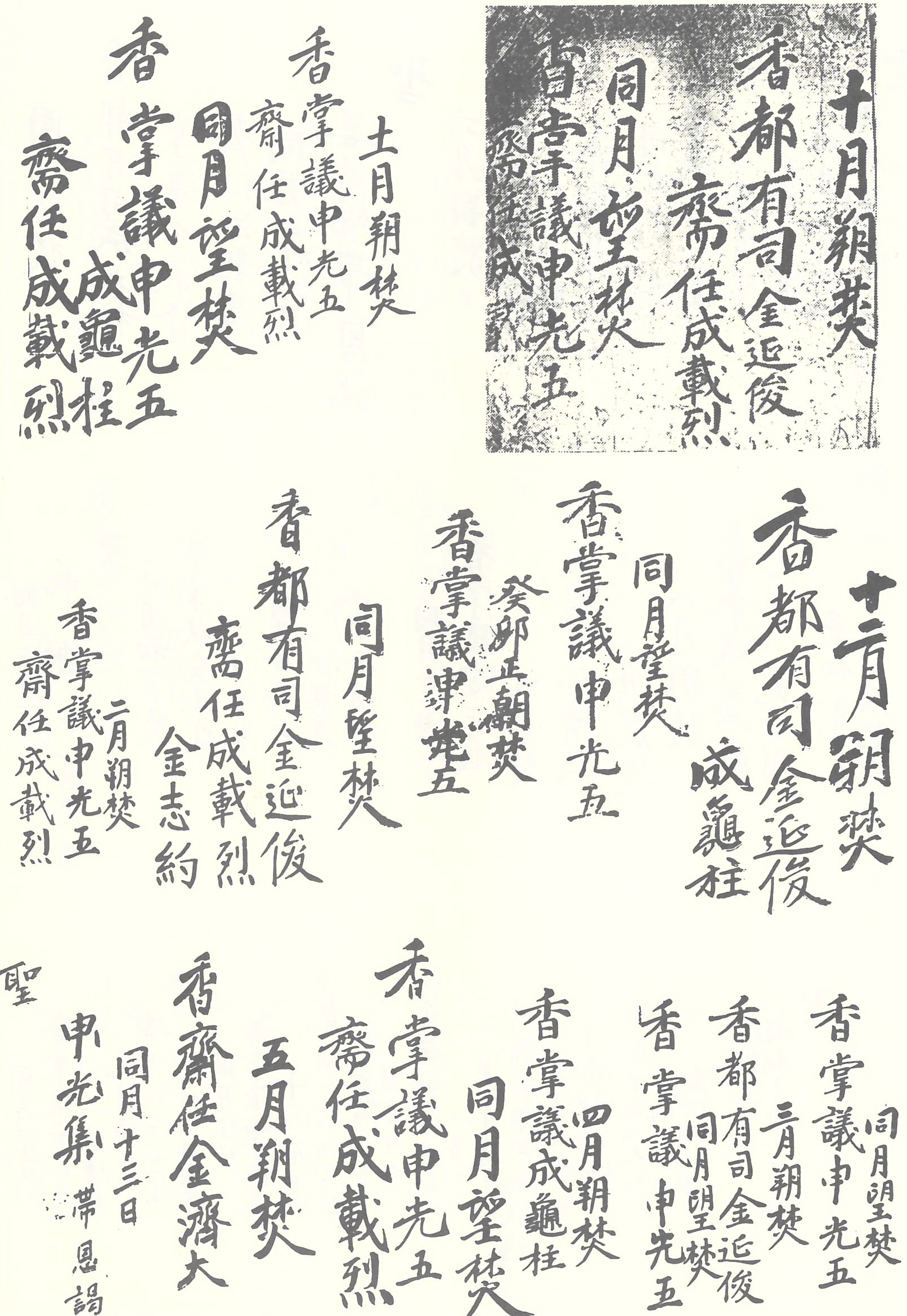

1782년부터 1785년까지 상주향교의 삭망제를 주관한 교임 명부

내용 및 특징

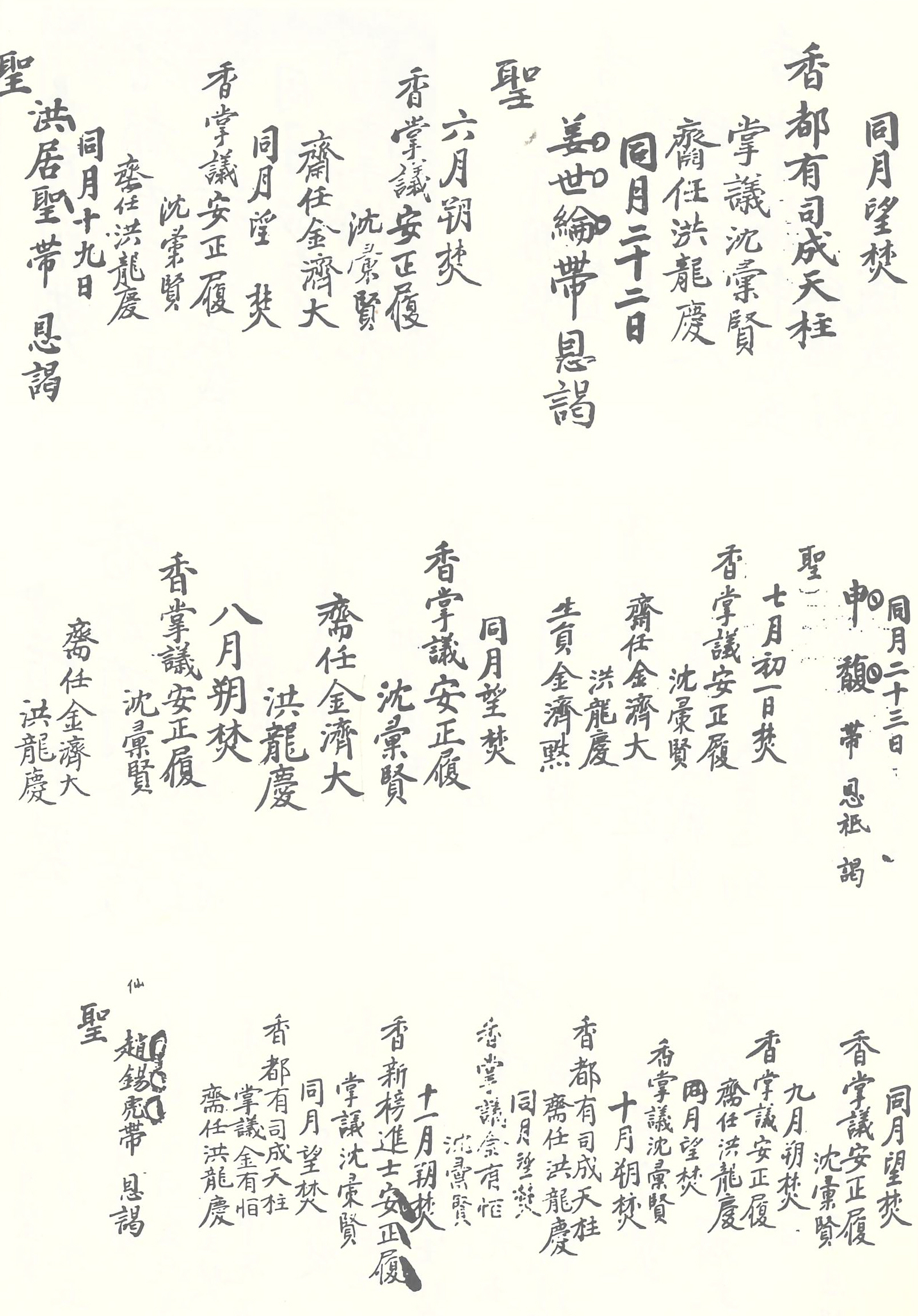

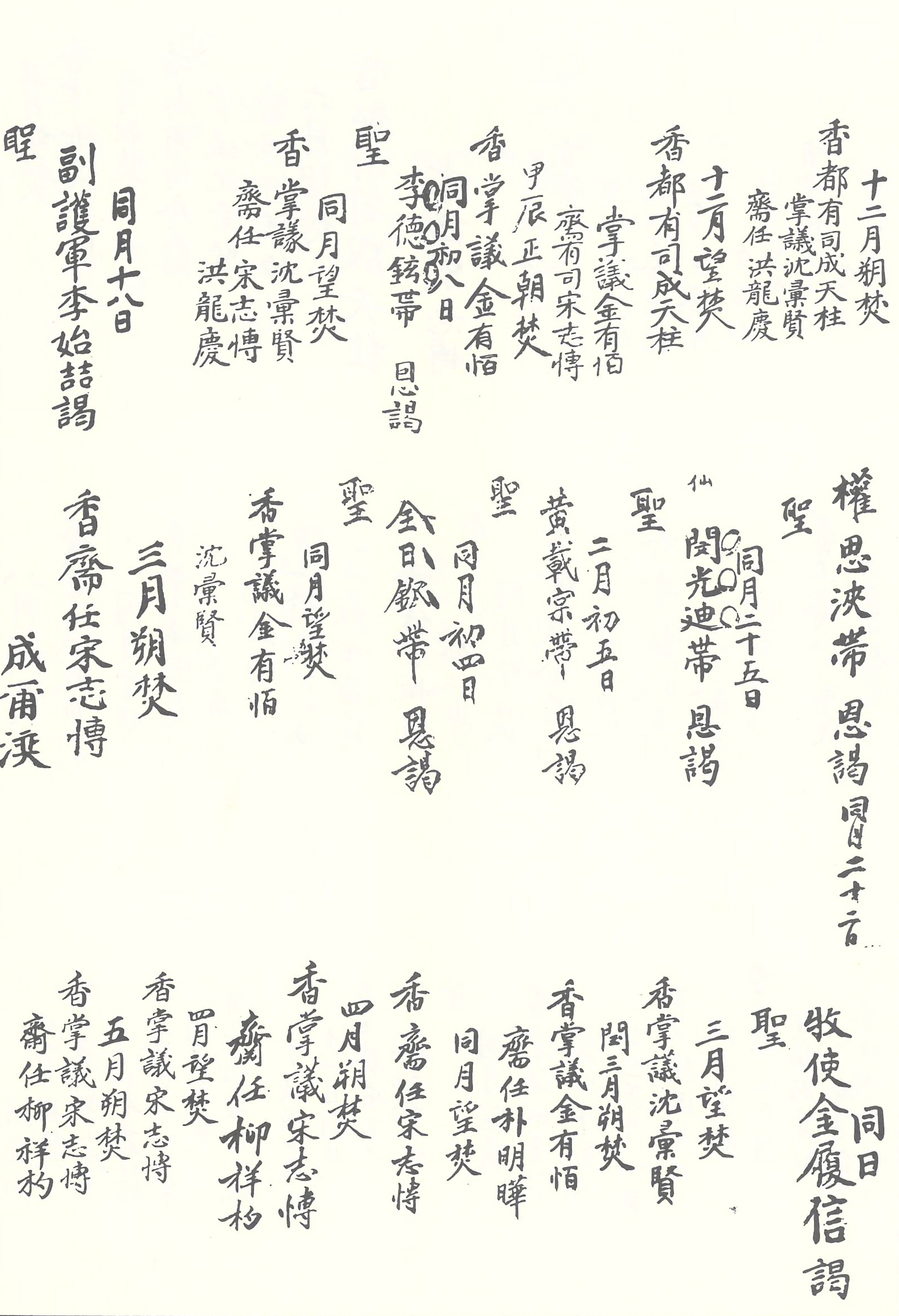

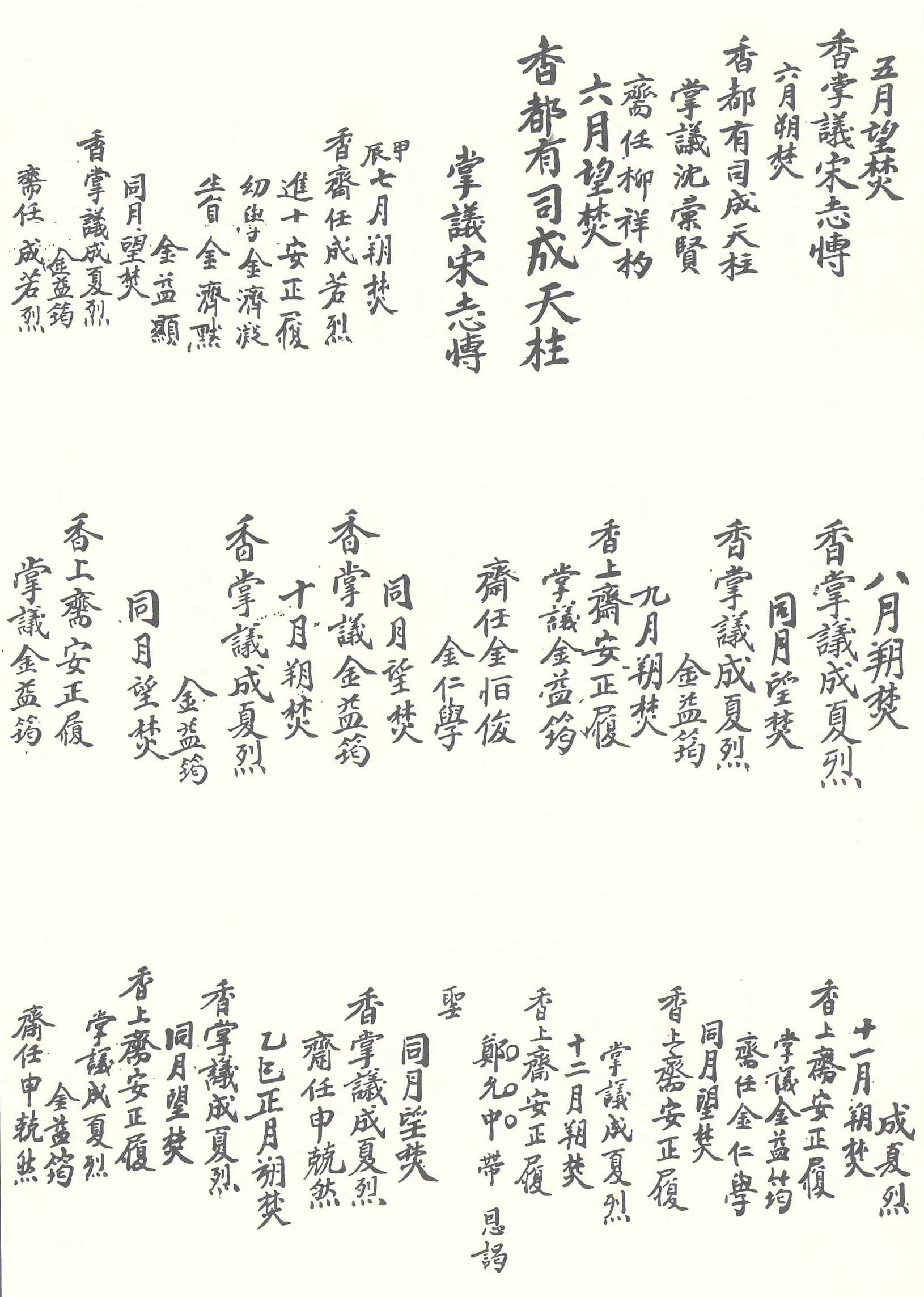

본 자료는 壬寅年인 1782년 10월부터 乙巳年인 1785년 7월까지 작성된 문서로 매월 초하루(朔)와 보름(望) 상주향교에서 거행된 祭禮인 朔望祭를 주관했던 인사들의 명부이다. 제례의 시행날짜와 종류를 기록한 후 주관인물의 官職名 또는 향교에서의 직책을 상단에 기록하고 성명을 기재하는 방식으로 작성되었다.

『분향록』에 기록된 인사들을 살펴보면 매번 제례시 새로운 인물이 주관하는 것은 아니며 동일한 인물이 중복적으로 주관하는 경우가 많다. 먼저 중복되는 경우를 제외한 제례 주관인의 수는 총 47명이다. 이들을 다시 성씨별로 구분해 보면 金氏 11명, 成氏 9명, 申氏 5명, 趙氏 3명, 宋氏 2명, 沈氏 2명, 安氏 2명, 李氏 2명, 洪氏 2명, 姜氏 1명, 權氏 1명, 柳氏 1명, 閔氏 1명, 朴氏 1명, 王氏 1명, 全氏 1명, 鄭氏 1명, 黃氏 1명이 확인된다.

삭망제는 가끔씩 牧使(金履信, 沈基泰) 또는 副護軍(李始喆)과 같은 관료가 주관하는 경우도 있으나 대체로 掌議와 齋任이 담당하고 있으며 이외에 上齋(都有司), 生員 등이 주관하고 있다. 여기에서 도유사, 장의, 재임은 향교의 校任으로 향교 운영의 실질적 책임자라 할 수 있다. 본 자료외에 상주향교의 任員錄(1785~1800), 完議 등의 자료를 검토해 보았을 때 상주향교의 교임은 대체로 도유사 1人, 장의 2人, 재임 3人 체제였으며 이들은 상주의 유력 사족으로 구성되고 있었음이 확인된다.

이러한 제례의 대부분을 도유사, 장의, 재임 등과 같은 향교 교임이 담당하고 있는 것은 향교의 제례 기능과 깊은 관련이 있다. 1664년과 1671년에 상주향교에서 작성된 完議 가운데

一. 靑衿儒生으로 大祭에 두 번 불참자는 削籍하고 세 번 불참자는 黜한다.(甲辰完議)

一. 도유사는 매년 春 釋奠 때 傳受하고 翌年 春에 遞改한다. 布穀을 만약 未收, 未傳受 前에 分給이 있으면 從重施罰할 것.(辛亥完議)

一. 청금유생은 이름이 儒案에 있어 春秋大享外에는 한가지로 從事할 것이 없다. 近年 이래로 儒生이 모두 스스로 편리한 계획을 품어서 많이 참여하지 않아 執事가 매양 부족할 염려가 있으니 진실로 가히 한심하다. 두 번 불참, 세 번 불참에 대한 벌은 이미 前完議에 정해 있으니 지금부터 伊始하여 연고없이 한 번 불참한 자 및 單子再度不緊者는 官門 執事가 한차례 벌을 정할 것.(辛亥完議)

一. 春秋大祭時 饌酒를 관장하는 有司가 연고없이 불참할 때는 削籍할 것.(辛亥完議)

라는 규약에서 볼 수 있듯이 제례의 거행은 교임과 청금유생의 중요한 업무 가운데 하나였다. 주지하듯 향교는 교육과 제례의 기능을 동시에 가진 곳이었으나 조선후기 서원의 건립과 발달에 따라 향교의 교육적 기능은 점차 쇠퇴하게 된다. 그러나 향교는 孔子의 위패를 모신 유학의 상징처이자 敎化의 중심지였다. 또한 제례 후에는 향교 운영의 책임자인 교임의 선출을 비롯하여 향중범사를 논의하는 자리이기도 하였다.

향교가 가진 위와 같은 중요성으로 인해 지역의 양반사족들은 교임 또는 청금유생으로 향교에 출입하며 각종 제례를 주관하였으며 이를 통해 향교의 운영 및 鄕論 형성에 주도적인 역할을 하고자 하였다. 본 자료가 작성된 18세기 후반의 경우 향안 및 서원안이 체계적으로 남아있지 않아 직접적인 비교는 불가능하지만 17세기~18세기 초반에 작성된 상주향교의 『駿焚錄』, 『焚香錄』, 『靑衿錄』등에 기록된 교임과 청금유생의 대다수는 鄕案 또는 書院案에 중복입록되고 있음이 확인되며 이는 당시의 교임이 양반사족으로 구성되고 있었음을 보여주는 것이다.

본 자료에서 확인되는 또 하나의 특징은 서인계 인사의 제례 주도가 활발해 지고 있다는 점이다. 본래 상주는 柳成龍을 배향한 道南書院이 창건된 곳이자 류성용의 문인인 鄭經世의 고향으로 퇴계학파가 주류를 이루는 곳이었다. 향교에서의 제례 또한 도남서원을 출입하던 남인계열 인사가 주도하고 있었음이 『駿焚錄』(1620~1625) 등의 자료를 통해 확인된다. 그러나 정경세의 壻가 되어 상주와 인연을 맺은 서인계 山林인 宋浚吉의 영향과 영남내 자파세력을 부식시키기 위한 老論의 의도가 접목되어 상주에서는 점차 서인 세력이 확대되어 갔으며 결국은 영남에서 최초로 서원건립에 성공한 서인계 賜額書院인 興巖書院이 1702년에 창건되기에 이른다. 이에 상주는 영남노론의 근거지가 되었으며 상주지역의 노론세력은 흥암서원을 중심으로 결집하여 그 세력을 점차 확대해 나갔다. 그리고 이들은 서원 뿐만 아니라 향교의 제례에도 개인 또는 교임의 자격으로 참여, 이를 주도하고 있었다.

『분향록』에 기록된 姜世綸, 金濟默 등이 그 예로 상주 출신 강세륜(진주 강씨)은 문과 급제 후 掌令, 承旨, 司諫院 大司諫 등을 역임한 인물이자 1802년(純祖 2) 영남 남인을 물리치기 위한 疏를 올린 바 있는 노론계 인사였다. 김제묵(상산 김씨)은 1786년(正祖 10) 金尙憲을 제향하는 안동의 木石居遺墟祠(후의 西磵祠)를 서원으로 승격하고 사액할 것을 청하는 상소를 올린 상주의 노론계 인사이다. 이들은 개인자격으로 제례를 주관하였다. 교임으로서 제례를 주도하는 경우는 창녕 성씨가 대표적이다. 창녕 성씨는 상주지역 서인계의 핵심인 成灠 계열로 다수의 교임을 역임하고 있다. 도유사를 역임한 成爾澤의 경우 宋時烈, 權尙夏의 문인인 成晩徵의 甥姪이며 이외에도 성람 계열로 보이는 8명의 교임 역임이 확인된다.

이상과 같이 상주의 노론세력은 서원뿐만 아니라 향교의 운영에도 적극적으로 관여하고 있었으며 이는 교임의 역임, 제례의 주도라는 방식으로 나타났다. 이는 향교가 유학의 상징이자 향론 형성의 근거지였기 때문이다. 『분향록』은 이와 같은 당시 상주 지역사회의 모습을 보여주고 있다.

자료적 가치

『분향록』은 조선후기 상주향교에서 거행된 제례를 주관한 인사를 기록한 것으로 당시 상주향교에서 거행된 제례와 이를 주관한 교임의 구성, 그리고 상주지역 사족의 동향을 함께 확인할 수 있는 자료이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 유기선