상주향교(商州鄕校) 분향록(焚香錄)

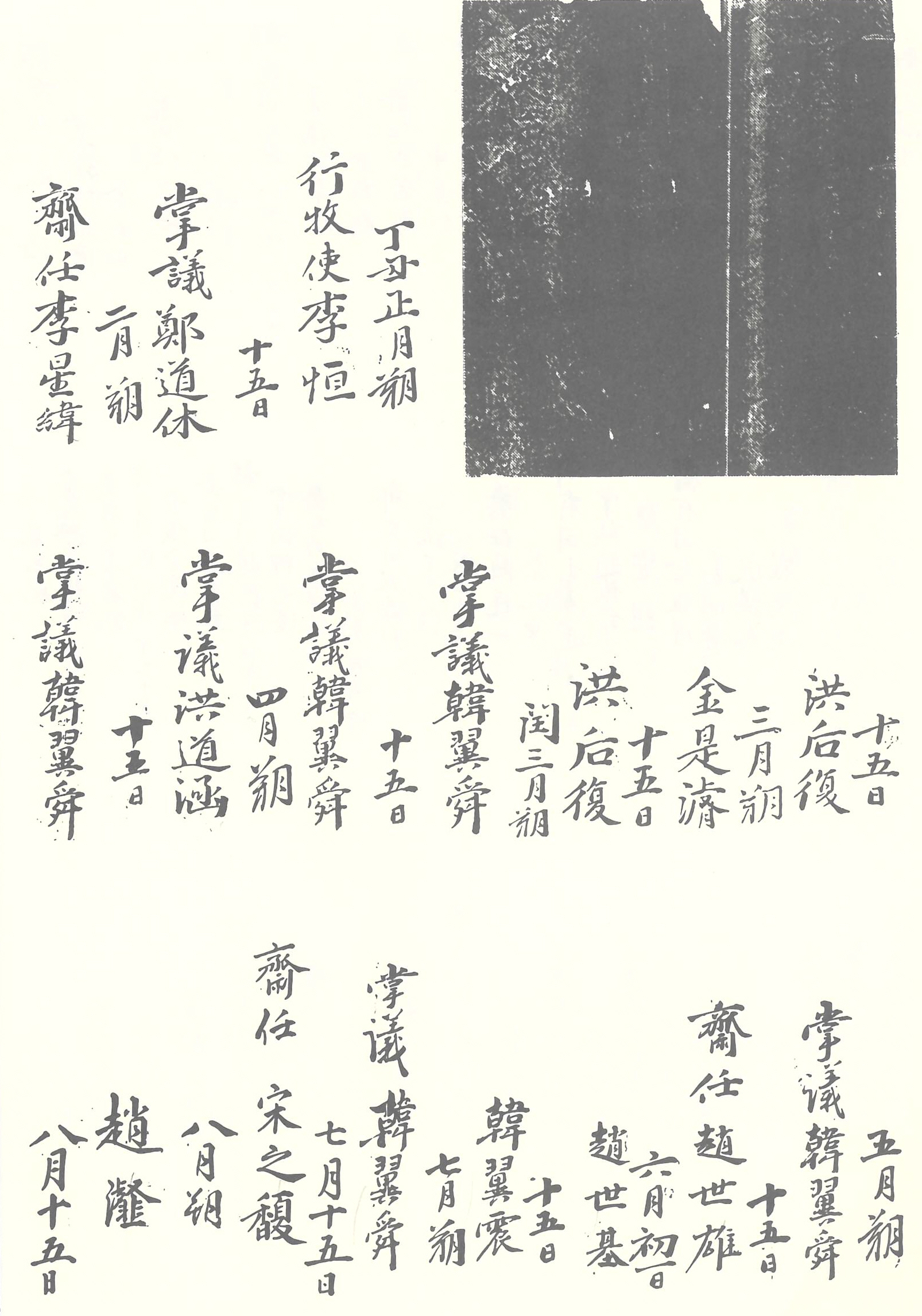

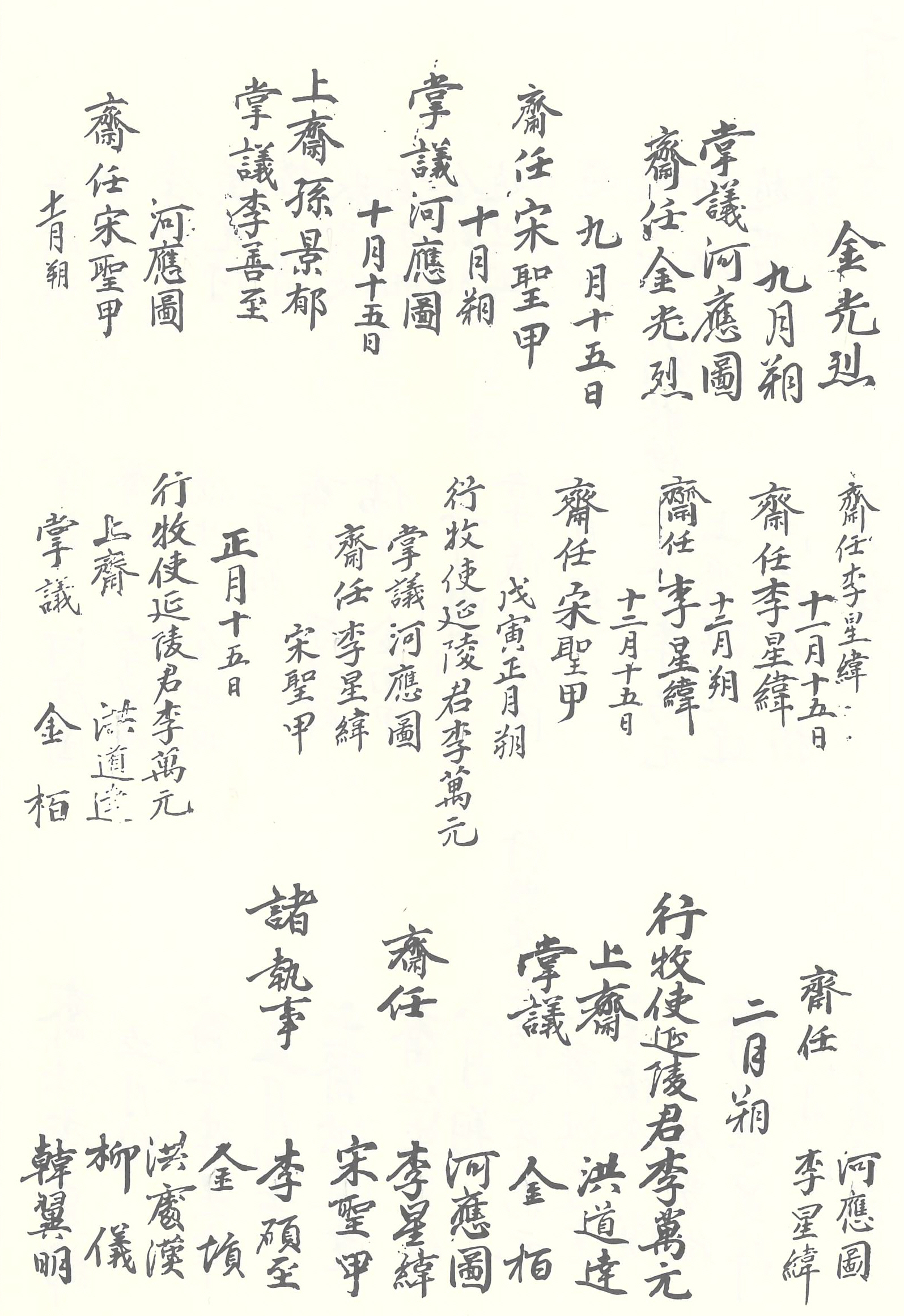

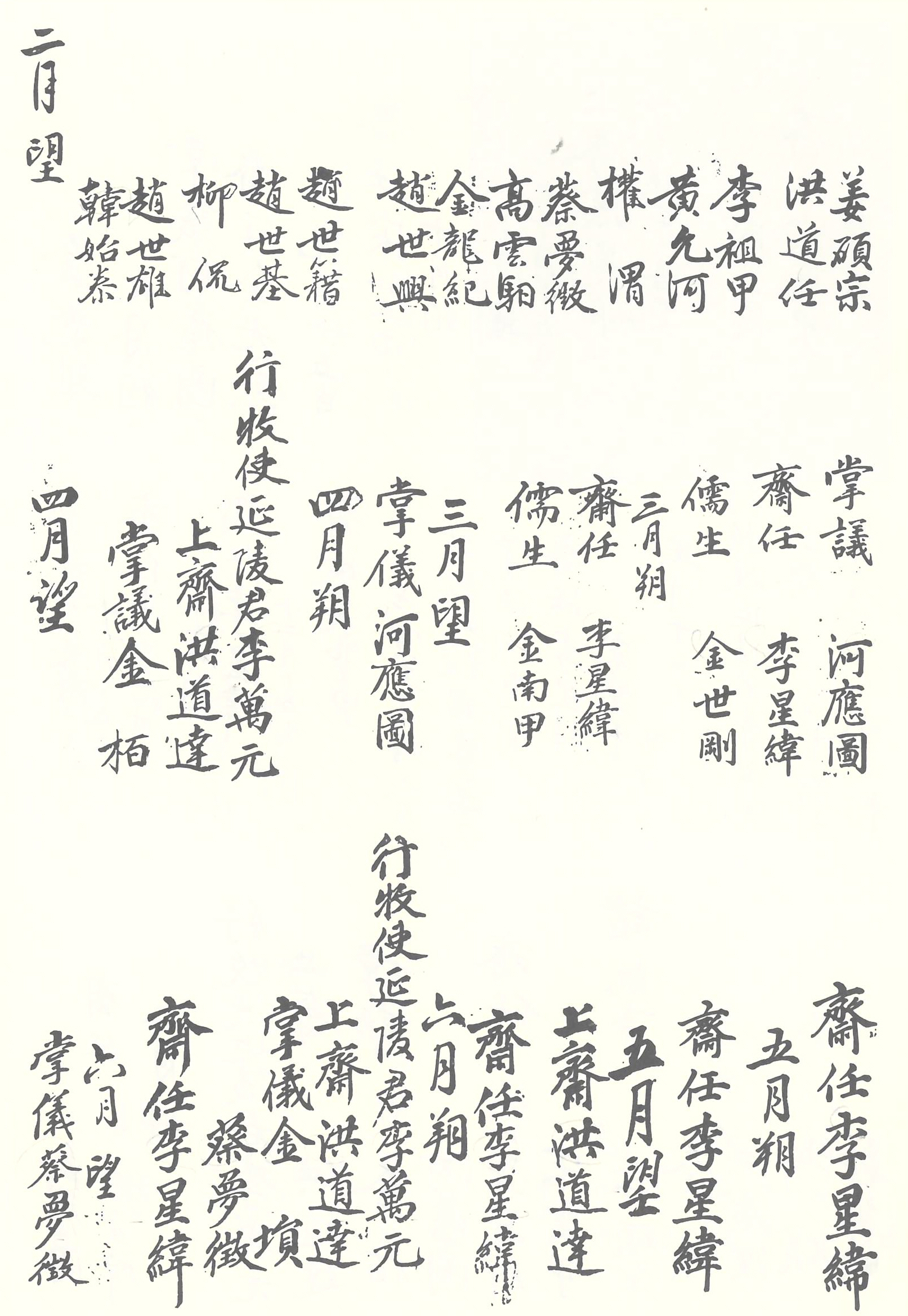

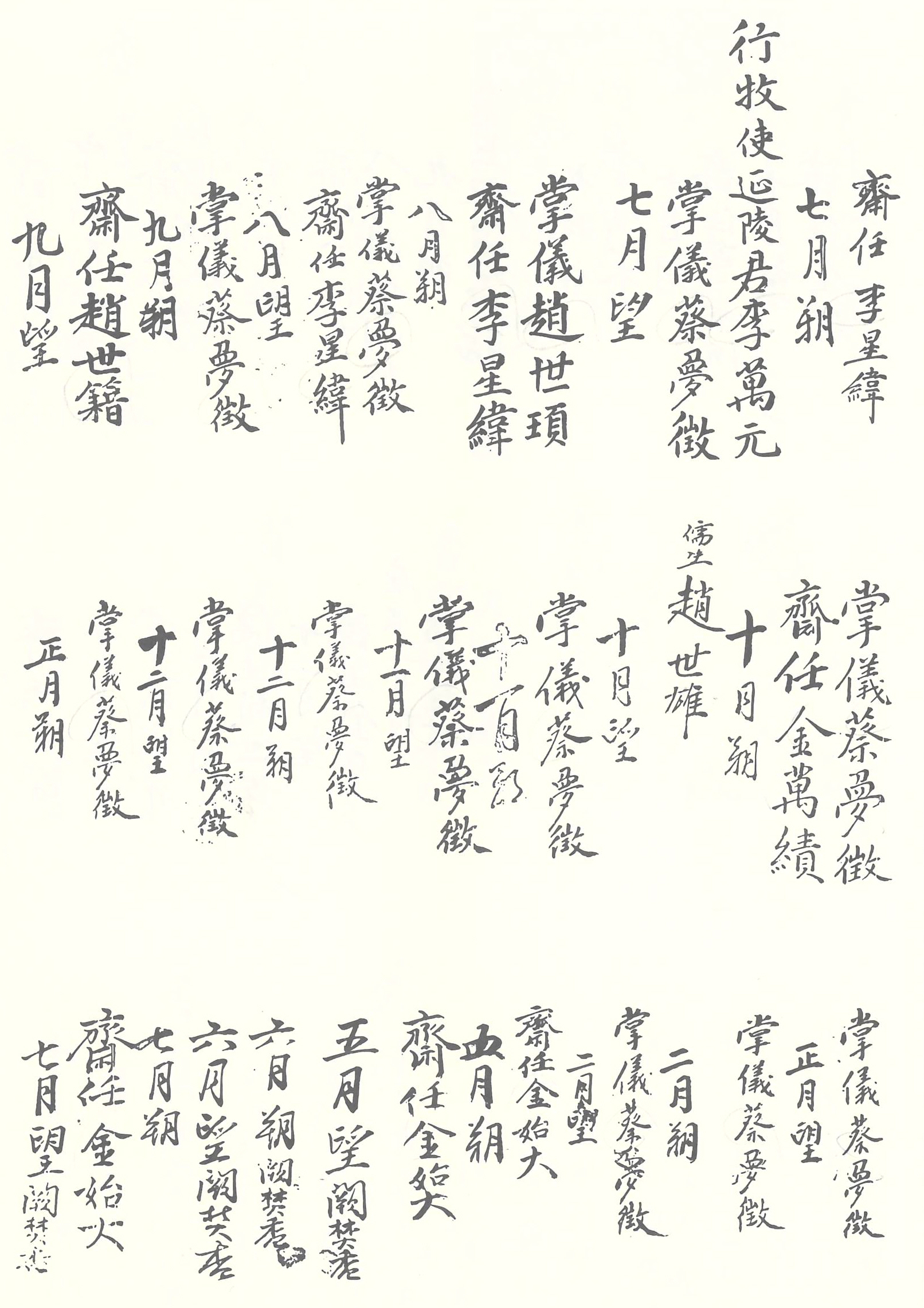

이 자료는 1697년부터 1698년까지 작성된 상주향교(尙州鄕校)의 분향록(焚香錄)이다. 분향록은 매월 초하루(朔)와 보름(望) 향교에서 거행된 제례인 삭망제(朔望祭)를 주관했던 인사를 기록한 것으로 총 47명의 이름이 확인된다.

삭망제의 주관은 대체로 장의(掌議)와 재임(齋任)이 주관하고 있으며, 때로는 관료인 목사(牧使)가 참여하기도 하였다. 장의와 재임은 향교의 교임(校任)으로 향교운영의 실질적 책임자라 할 수 있다. 분향록 외에도 현재 상주향교에 남아있는 임원록(任員錄)이나 완의(完議)를 검토해 보면 당시 교임은 총책임자인 도유사(都有司), 장의, 재임 등으로 구성되고 있었음을 알 수 있다.

분향록에 기록된 교임들의 성씨를 분석해 보면 김·조·홍·이씨 등이 다수를 차지하고 있다. 그리고 교임 가운데 상당수는 상주의 향안(鄕案)인 상산향언록(商山鄕彦錄) 및 청금록(靑衿錄)에도 동시에 입록되고 있음이 확인된다. 향안은 양반 사족(士族)의 명부로 향안으로의 입록(入錄)은 곧, 향촌사회내 지배층의 일원임을 인정받는 것이었다. 청금록 또한 향안과 마찬가지로 향교를 출입하던 양반사족의 명부이다. 조선후기 중서층의 향교진출이 점차 광범위하게 발생됨에 따라 양반사족들은 그들만의 명부인 청금록을 작성, 스스로 청금유생이라 칭하며 사족과 비사족의 구분을 명확히 하고자 하였다. 즉 청금록 또한 향교에 출입하던 양반사족의 명부인 것이다. 교임의 상당수가 향안 입록 및 청금유생 출신으로 구성되고 있다는 것은 상주향교의 교임이 사족으로 구성되고 있었으며 이들에 의해 향교가 운영되었음을 의미한다.

그리고 이들 교임은 분향록에서와 같이 향교의 각종 제례를 주도하고 있었다. 향교는 공자(孔子)의 위패를 모신 유학의 상징이자 교화(敎化)의 중심지였다. 또한 향중범사와 향교운영을 결정하는 회의체이기도 하였다. 따라서 양반사족들은 교임 또는 유생으로 제례에 참여하였으며 이를 통해 향교의 운영 및 鄕論 형성에 주도적인 역할을 하였다. 『분향록』은 이와같은 당시의 향교의 제례모습을 비롯하여 상주의 사족과 향교와의 관계 등을 보여주는 자료이다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 유기선