자료의 내용

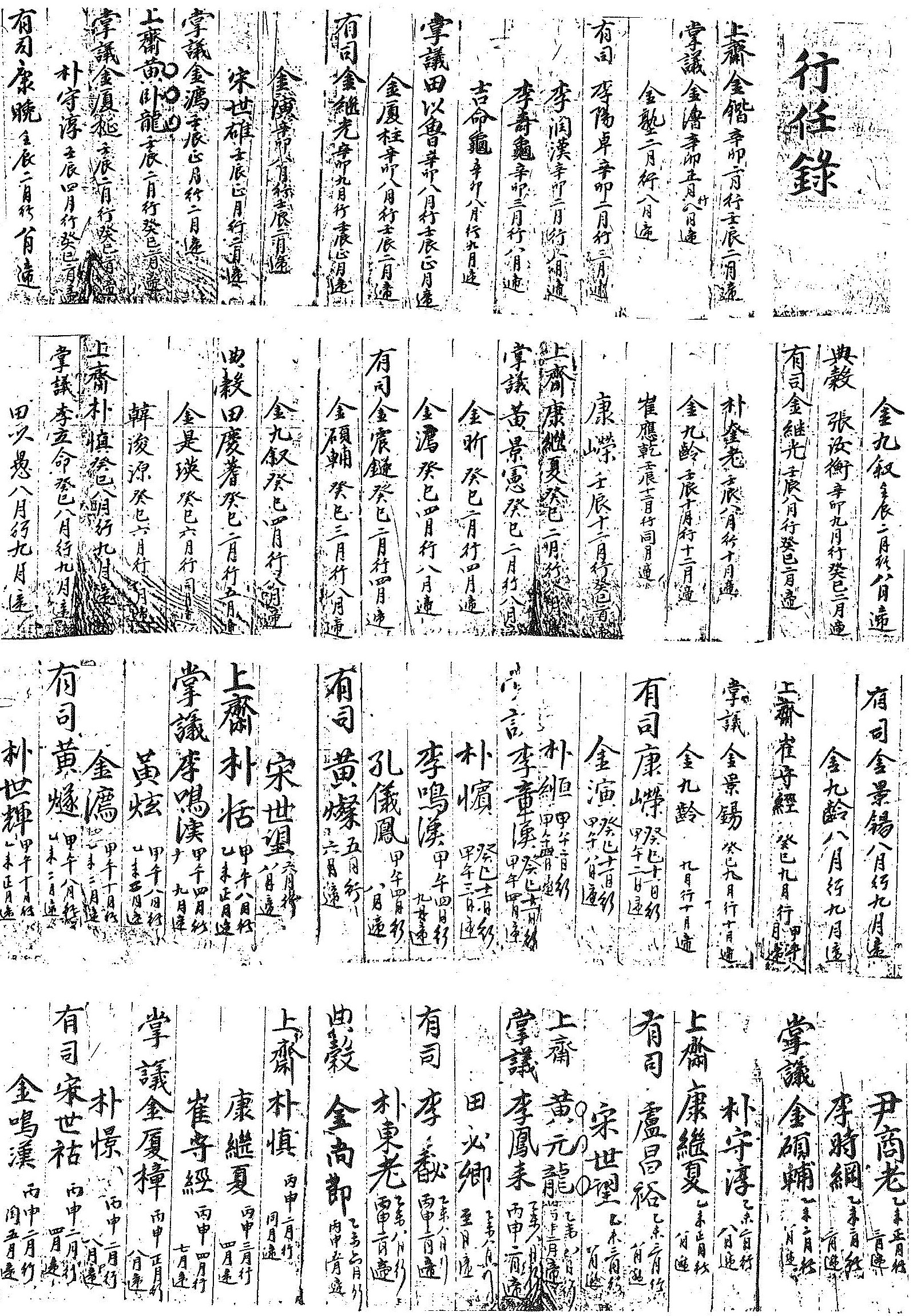

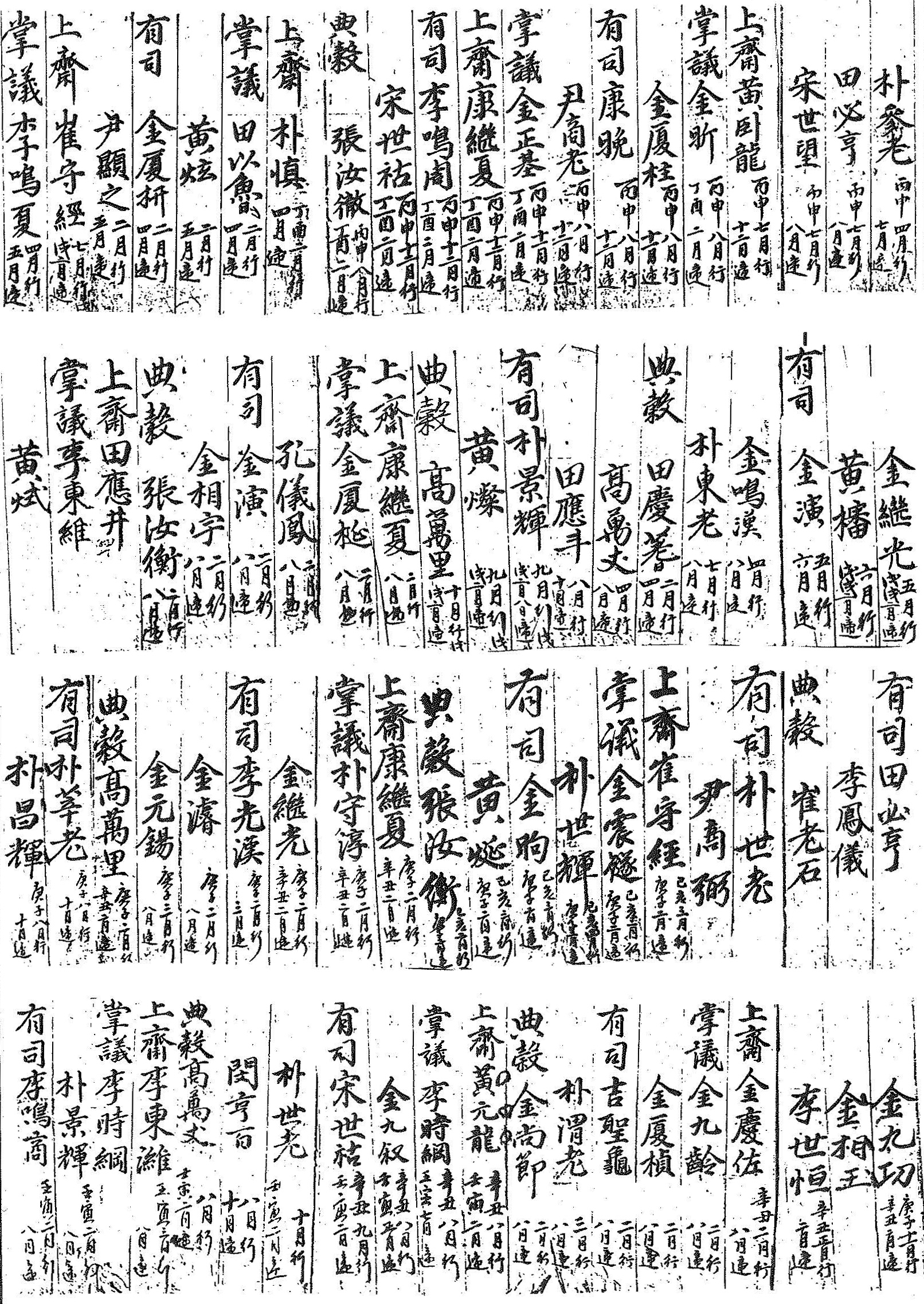

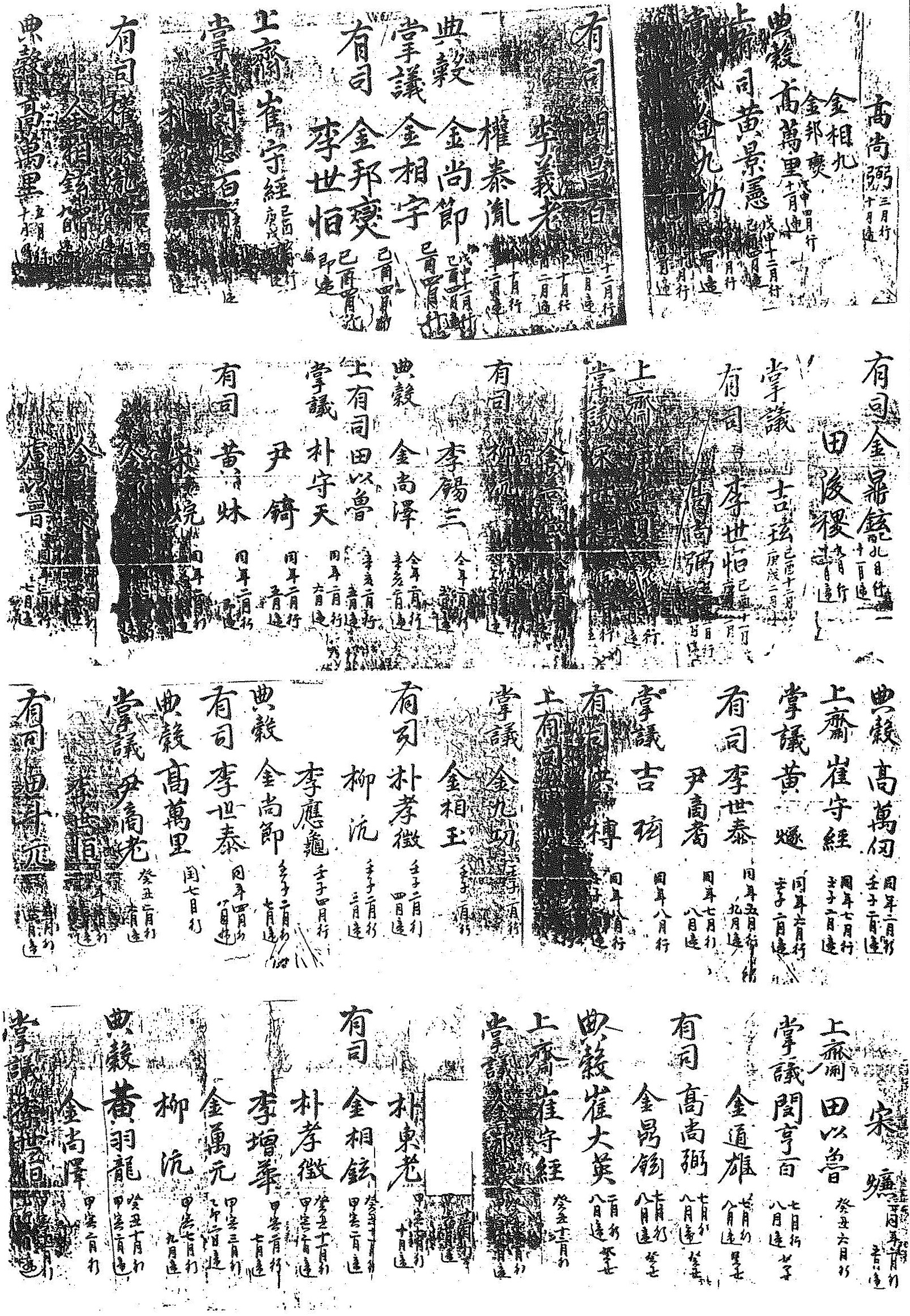

신묘년부터 계해년까지 善山鄕校의 교임직을 맡았던 인물들의 職任과 인명, 임기를 기록한 行任錄이다. 직임과 인명, 체직기간만이 기입되어 있어 추록과정 및 일시는 정확하게 알 수 없다. 다만 입록된 이들의 일면을 통해서 17세기 중반에 활약한 인물들이 문서서두에 등장하는 것으로 보아, 첫 번째 입록된 상재 金?의 체직과 관련된 신묘년은 1651년으로 볼 수 있고, 문서 말미의 계해년은 1683년으로 추측할 수 있다. 본 문서는 당시 선산지역 출신의 유림으로서 校任에 임명되어 향교 운영을 주도했던 인사들의 명부라고 하겠다. 선산향교의 교임은 上齋(上有司)와 掌議, 有司, 典穀 등인데, 상재는 향교 운영을 총괄하고 대표하는 자리로 1인이 임명되었으며, 장의와 유사는 상재를 보좌하고 실제 운영을 담당했던 자리로 2~4명이 임명되었고, 전곡은 향교의 경제운영의 주체로 1명이 전담하고 있다.

선산은 지리적으로 농경이 편리하고 경관이 좋아 士大夫가 정착하기에 적당하였고, 고려초 이래로 많은 재상, 유학자가 배출되었으며, 절의를 숭상하는 기풍이 진작되었다. 선산에서는 고려초에 金宣弓, 金萱述이 개국공신에 책록되고 門下侍中에까지 오른 이래로 수십 여명의 재상 등의 관인이 배출되었고, 崇文의 기풍과 높은 학문수준을 토대로 수많은 문과자가 배출되었다. 조선초기에도 고려이래의 학문적 전통과 조선 개창에 반대하고 선산에 은거하며 성리학과 후진양성에 전념한 吉再의 학덕과 才行이 그 제자와 향촌으로 계승되면서 수많은 관인, 학자, 절의자가 속출하였다. 특히 길재, 金宗直은 조선중기에 정착되고 심화된 조선성리학의 기초를 제공하였고, 鄭鵬, 朴英 등은 조선중기 이후 선산지역에서 성리학이 昻揚, 심화되는 토대를 제공하였다. 이들로부터 선산의 성리학은 정치, 사회개혁에 참여하고 동조함으로써 조선 사림파의 윤리, 정치사상의 형성, 발전에 한 토대를 제공하였다.

한편 향교의 교임은 대체로 東齋의 청금유생들 가운데서 수임인 上齋, 차임인 掌議, 말임인 有司, 典穀이 선출되었다. 그 인원은 상재 1명, 장의 2명, 유사 4명, 전곡 1명으로 본 문서가 작성될 17세기 중반의 선산향교의 교임은 대다수가 士族층이 담당했던 것으로 보인다. 향교를 대표하는 수임을 비롯한 향교의 임원들은 대개 향교에 적을 둔 유생 가운데 文行이나 德行을 갖추고 고을의 명망을 받아 사장이 될 만한 인물이 선출되었기 때문인데 선산향교의 향안이나 교안 등이 시기적으로 중첩되는 부분이 극히 부족하여 직접적 대조는 불가능하지만, 입록된 인물들이 여타의 문서에서 등장하고 있어 유추할 수 있다.

본 문서는 직임별로, 行·遞의 干支를 기록하고 있어 구체적으로 특정개인이 行任한 기간을 알 수 있으나 행임, 체임이 연중 수시로 이루어져 연도별, 직임별, 성씨별 분석이 용이하지 않다. 上齋, 上有司를 역임한 성씨는 金, 李, 田, 黃, 朴, 康, 崔氏의 7개 성으로 고정되어 있으나 掌議, 有司는 이를 포함하여 權, 申, 吉, 宋, 張, 孔, 尹, 盧, 高, 閔, 文, 成, 柳, 洪, 鄭, 許, 呂氏가 추가되고 있다. 이 추가된 성씨 중 상재, 상유사를 역임하지 못한 것은 업무의 분장을 누대에 걸쳐 확연히 구분하기 위한 것인지 家格의 차이에 의한 것인지 구체적인 내용이 행임록 序나 節目의 형태로 기록되지 않아 상고할 길이 없다. 타지역의 경우에는 이처럼 확연히 구분되는 일이 드물기 때문에 이를 본 지역의 특수한 사정으로 볼 수도 있을 것 같다. 그리고 장의, 유사 역임자 가운데 한 칸을 낮춰 기록한 것은 모두 12건으로 中庶의 鄕任수행을 엿보게 한다. 한편 교생중에 선발되어 재정을 맡았다고 보이는 典穀은 金, 李, 田, 黃, 張, 崔, 韓, 高氏의 8개 성씨만이 맡고 있음을 알 수 있다,. 여타지역의 경우 전곡은 한 단계 낮춰 성명을 기록하여 통상적으로 신분적 격차를 분명히 하는 것이 일반적이지만 선산의 경우는 그와 같이 하지 않았다. 이를 통해 행임록의 작성은 향교운영이 지역마다 상당한 개별성, 독자성을 가지고 있었던 것으로 보인다고 하겠다.

자료적 가치

본 문서는 당시 선산지역 출신의 유림으로서 校任에 임명되어 향교 운영을 주도했던 인사들의 명부로 17세기 중후반 선산향교의 운영을 주도했던 인물 400여명이 망라되어 있다. 조선후기로 접어들면서 향교운영에 있어 신분적 혼탁이 가미되는데 본 문서가 작성된 시기는 그보다 앞선 것으로 조선중기의 선산향교 운영의 인적구성을 살펴 볼 수 있는 자료라고 하겠다. 조선시대 향교는 지방의 교육 및 敎化의 기능뿐만 아니라, 향촌사회의 여론 형성에 크게 영향을 행사하는 조직이었다. 대체로 지역 내 유력한 사족층일수록 향교운영에 대한 영향력이 상당하였으며 이러한 영향력은 校任의 인적 구성에도 반영되었던 것이다. 上齋, 上有司를 역임한 성씨는 金, 李, 田, 黃, 朴, 康, 崔氏의 7개 성으로 고정되어 있고 掌議, 有司는 이를 포함하여 權, 申, 吉, 宋, 張, 孔, 尹, 盧, 高, 閔, 文, 成, 柳, 洪, 鄭, 許, 呂氏가 추가되고 있어 상재, 상유사를 역임하지 못한 것은 업무의 분장을 누대에 걸쳐 확연히 구분하기 위한 것인지 家格의 차이에 의한 것인지 구체적인 내용이 행임록 序나 節目의 형태로 기록되지 않아 상고할 길이 없으나 타지역의 경우에는 이처럼 확연히 구분되는 일이 드물기 때문에 이를 본 지역의 특수한 사정이 반영된 것으로 보인다.