자료의 내용

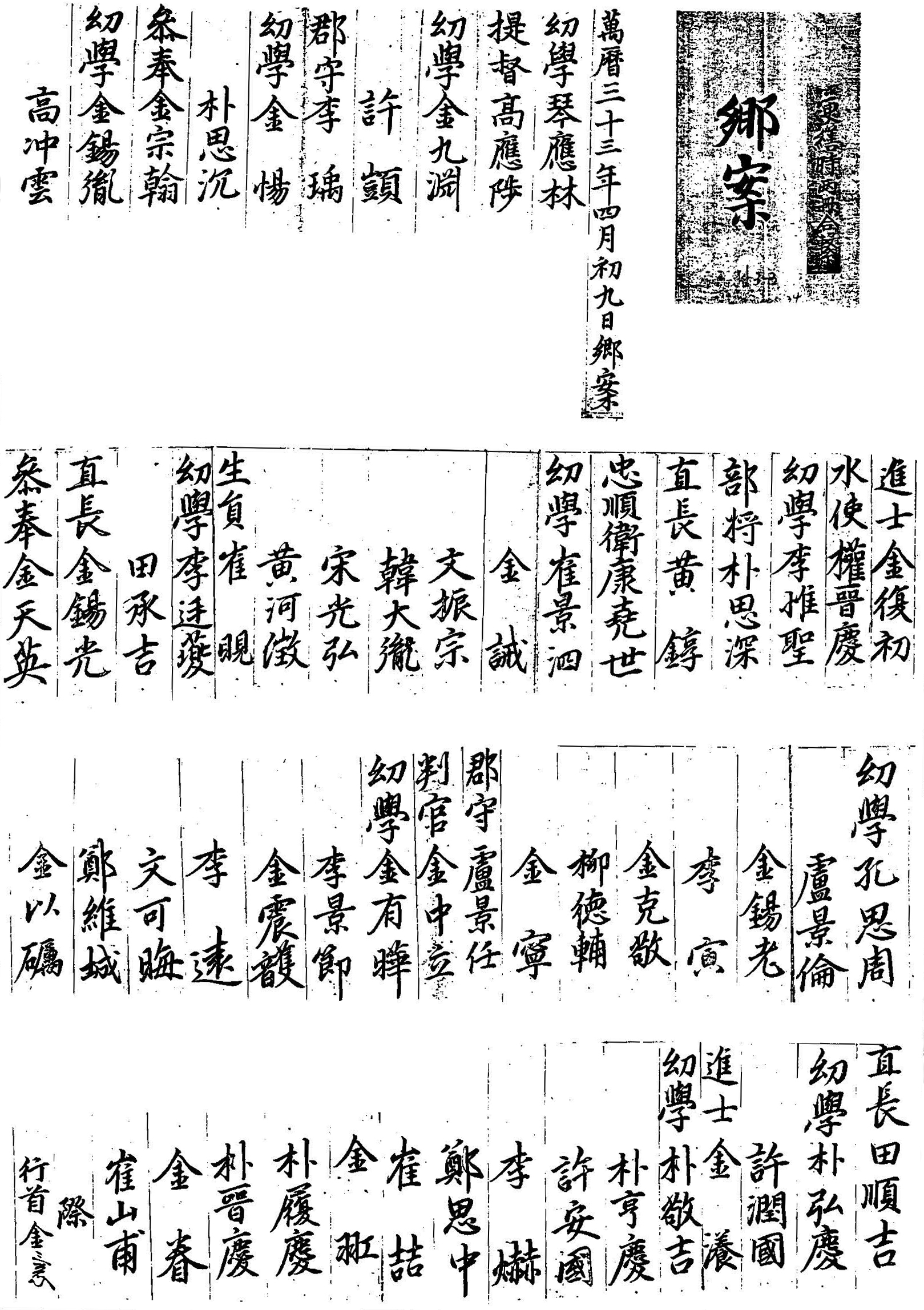

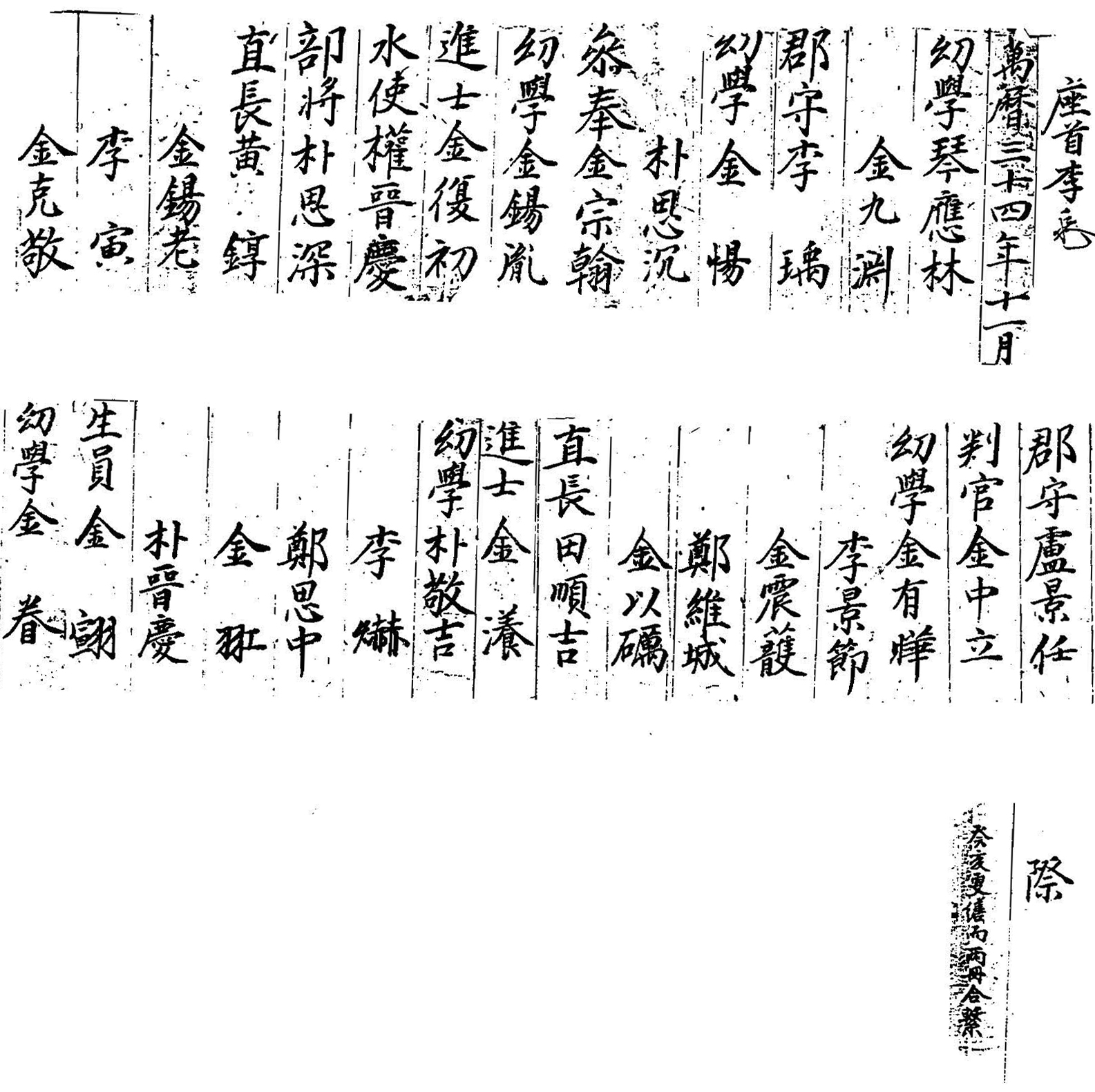

1605년 4월 9일에 작성된 것과 1606년 11월에 작성된 것을 성책한 선산향교 《鄕案》이다. 문서 앞머리에 ‘更繕時兩冊合繫’라 하여 ‘萬曆33년 4월 9일’에 작성된 향안과 ‘萬曆34년 11월’에 작성된 향안을 更繕할 당시에 성책했음을 알 수 있다. 향안이란 조선시대 지방자치기구인 留鄕所를 운영하던 鄕中士類들의 명부로서 본 문서는 17세기 초반의 선산지역 향중사류들의 관직 및 직임과 이름이 나이순으로 기재되어 있다. 만력33(1605)년의 향안에는 총 48명이 입록되어 있고, 이듬해인 만력34(1606)년에는 30명이 기재되어 있다. 1606년의 향안에는 新錄된 1명을 비롯하여 전 해에 입록된 인원 중 29명 만이 기록되어 있으나 부기된 사항이 없어 어떠한 사정이 반영되었는지에 대해 명확하게 알 수 없다.

본 문서는 문서서두와 말미에 기록된 내용을 통해서 작성연대를 명확하게 알 수 있는 것으로 당시 선산향교에 입록된 이들의 관직 및 직임과 이름을 연령 순으로 기록한 향안이다. 향안이란 조선조의 지방자치기구인 留鄕所를 운영하던 향중 양반 士類의 명부이다. 일종의 鄕紳錄으로 향록유안, 鄕座目, 鄕目, 鄕籍이라고도 하였는데 대개 世族, 顯族, 右族 등의 在地士族들만이 입록되었다. 조선조는 관료제 국가로서 엄연히 신분이 존재하는 사회로서 주거 이전의 자유도 엄격히 제한받았고 그런 이유로 지도층으로서의 진출은 科擧라는 관문을 통과하는 것이 필수적이었다. 고려 광종 이후 과거에 의해 文武의 관리를 선발하면서 문관은 東班, 무관은 西班으로 구별지어 양반이라 하였고, 이들은 조선초기 특권 지배층이 되어 문벌집안이 아니면 될 수 없었다. 『經國大典』에 평민 이상 과거 응시 자격이 주어졌다고는 하지만 族譜를 만들어 四代祖 家系로 신분을 구별지었던 까닭에 평민이 양반으로의 진출이란 실로 불가능하였다. 그들 양반은 대대로 관리가 되어 많은 토지를 소유하였고 국왕을 정점으로 한 특권을 누렸던 것이다. 그러나 이러한 양반은 법제적으로 확정된 것은 아니었고, 다만 사회관습을 통한 상대적이고 주관적이었다. 조선초 성리학을 국가 지도이념으로 채택하면서 나라가 안정되자 재야 학자들이 과거에 응시, 조정에 들어왔다. 고향에 田土를 두고 권력층에 자리잡은 양반들은 서울에 집중적으로 안착하여 풍요로운 삶을 영위하였다. 그러면서도 자기 고을 출신 士族들의 이름과 본관, 관직 및 직임 등을 기록하여 鄕案을 만들었던 것이다. 이들은 낙향하여 향안을 중심으로 鄕廳을 장악하여 자기 고을의 守令을 견제하면서도 보좌하여 풍속을 교정하였으며 鄕吏를 규찰하였을 뿐 아니라 政令을 시달하는 등 향촌사회의 여론을 이끌어 나갔다. 즉 조선사회에서는 향안에 입록되어야만 향청의 座首, 別監에 선출될 자격이 있었고 양반의 대우를 받으면서 지배신분으로 행세할 수 있었다. 이들은 조상 전래의 세거지에 토착하여 문벌과 경제적으로도 강한 세력을 형성하였고, 향안을 통해서 그 연결고리를 견고하게 이어져 나갔다.

향안의 체제는 대체로 官職·職任, 姓名, 本貫, 字號, 生年 干支 등을 기록하고, 父, 祖父, 妻父 등의 인명 등이 기록되기도 하였다. 향안의 입록자격은 鄕人이 모두 존경하는 士族에 대해 특별히 입록되는 경우가 없지 않았지만 대체적으로 親族, 妻族, 外族 등의 族系가 분명한 문벌세족이어야 가능했다. 이런 조선 초기의 향안은 壬辰倭亂 때 거의 소실되었고, 현존하는 것은 대부분 그 후에 작성된 것들이고, 본 문서 또한 임란 이후 17세기 초에 작성된 것이다. 선산향교에 현전하는 향안은 모두 3건으로 연대미상의 것을 제외하고 모두 17세기 임란 이후에 작성된 것으로 三參의 요건을 기록하는 등의 향안 입록의 절대기준을 평가하기 위해 작성된 것이라기 보다는 임란 이후 흐트러진 지방 향촌 사회 안에서의 기반을 확산시키기 위한 기초적 자료로 인명과 관직 및 직임만을 기록하고 있다.

만력 33년의 향안에는 총 58명이, 이듬해인 만력 34년 11월 향안에는 총 30명의 인명이 등재되어 있다. 1605년의 향안에는 幼學 琴應林을 필두로 金 18명, 李 8명, 朴 7명, 崔 4명, 許 3명, 高·黃·鄭·文·田 각 2명, 琴·權·宋·盧·孔·柳·康·韓 각 1명이 입록되었고, 1606년의 경우는 金 15명, 李·朴 각 4명, 鄭 2명, 琴·權·黃·盧·田 각 1명이 입록되어 高, 許, 崔, 宋, 孔, 柳, 康, 文, 韓氏가 빠져 있다. 한편, 선산의 土姓으로는 金, 郭, 文, 林, 沈, 秦, 白, 趙, 崔씨가 나타나는데, 향안에서는 특히 김씨의 족세가 강함을 볼 수 있다. 향안에 입록되어 있는 生員 崔晛이 간행한 『一善誌』에 따르면, 선산의 성씨 중에 오직 김씨만 심히 성대하다고 나타나 있다. 또한 곽, 문, 심, 진, 조씨는 현재 선산부에 없으며 임, 최씨는 매우 미미하다고 하고 백씨는 김씨와 더불어 吏族이 많다고 하였다. 즉 향안에 입록된 인물의 경우 본관이 선산인 김씨를 제외하고는 거의 타 고을에서 이주해온 사족가문 출신이라는 것이다. 조선중기까지 관습적으로 행해지던 率壻婚의 전통에 따라 妻鄕 또는 外鄕으로의 정착, 麗末鮮初의 정치적 갈등에 따른 卜居 등이 원인이 되어 타 고을 출신의 재지사족들이 선산에 정착하게 된 것이다. 특히 ‘嶺南人才 半在一善’이라는 별칭이 붙을 만큼 일찍이 저명한 인사들이 많이 배출되었고, 그만큼 타 지역 출신의 재지사족도 보다 활발하게 선산에 정착할 수 있었다. 1605년 이후의 향안입록 현황은 임진왜란이라는 엄청난 전쟁과 상당한 관련을 가지는 것으로 사료된다. 즉 전란의 장기화로 인한 사회적 혼란과 경제적 핍박으로 양반계층의 활발한 이동이 있었으며 이로 인한 혼인권 등의 양상이 많이 달라진 것으로 보인다. 기성세력의 出居, 약화와 새로운 세력의 入居, 성장이 이처럼 향안에 반영된 것으로 보여진다. 물론 이들 세력도 병자호란을 겪었지만 영남이 직접적인 타격을 받은 바는 상대적으로 적기 때문에 결국 이들에 의해서 鄕校도 운영되었으며 이들의 자제가 향교교육의 주대상으로 儒案, 교생안에 등재되었을 개연성은 충분하다고 볼 수 있기 때문이다.

다음으로 향안등재자의 관직역임의 내역을 보면 1605년 향안에는 幼學 43명, 直長 3명, 郡守·參奉·進士 각 2명, 提督·水使·部長·生員·判官·忠順衛 각 1명이 입록되어 있고, 1606년의 경우는 유학 19명, 군수·진사·직장 각 2명, 참봉·수군절도사·부장·생원·판관 각 1명 등인데 향안에 기록된 인물들이 많이 중복되면서 관직역임자의 분포도 거의 같음을 알 수 있다. 그리고 전체 인원 중 유학이 6~70%로 높은 점도 그러하다.

향안의 가장 마지막에는 ‘癸亥更善而兩冊合繫’라고 기재되어 있다. 다른 향안과 선산향교에 소장되어 있는 〈一善鄕約節目〉에서도 확인된다. 계해년이 언제인지 명확하지 않으나 〈일선향약절목〉이 1834년 작성된 것을 감안한다면, 19세기 중반 이후에 선산향교 소장 다른 자료와 정리하는 과정에서 기입된 것으로 보인다.

지방에 대한 수령권이 강화되는 것에 대항하면서 향촌사회에 대한 우위권을 확보하기 위해 출신성분을 강조하고, 문벌을 중시하는 지극히 폐쇄적이고 배타적인 성격을 가진 향안이 정확하게 작성된 시기를 직접적으로 알려주는 자료로서 17세기 선산지역의 유향소 운영의 인적양상을 살펴볼 수 있는 자료라고 하겠다.

자료적 가치

17세기 초반의 선산지역 사족들의 인적구성과 성관분포, 그들의 관직 및 역임 등을 보여주는 향안으로서 당시 선산지역을 대표하는 재지적 지배질서를 주도한 이들을 보여주고 있다. 선산향교에 현전하는 3건의 향안 중 연대를 정확히 알 수 있는 2건 중에 나중의 것으로서 등재된 인물들이 중첩이 되고 있어 선산지역의 향안 작성은 적어도 17세기 초반에는 1~2년 간격으로 작성되었다는 것을 보여준다.