고령현(高靈縣)에서 작성된 1602년부터 1620년까지의 향원(鄕員) 명단

내용 및 특징

이 자료는 조선시대 慶尙道 高靈縣에서 작성된 『鄕案』이다. 조선시대의 지방통치는 國王-監司-守令으로 이어지는 관치행정과 京在所-留鄕所(鄕廳)-面里任으로 이어지는 자치행정으로 구분된다. 이 가운데 향촌사회내의 지방자치기구인 유향소의 구성원을 鄕員이라 하였으며 이들의 명단을 鄕案이라 하였다. 그리고 향촌사회에 대한 모든 문제를 처리하는 鄕會에 참여할 수 있는 자격은 향안입록자로 제한되어 있었다. 이러한 향안의 입록은 곧, 一鄕에서 지배신분의 지위를 인정받는 것이었다. 따라서 사족들의 권위의 상징인 향안의 입록은 대단히 까다롭고 엄격하였으며 허물이 있는 경우 削籍 당하는 경우도 발생할 만큼 폐쇄적으로 운영되었다.

조선시대 향안의 작성은 지역별로 차이가 있으나 대체로 16세기 중엽 이후에 본격화되었다. 士林세력에 의한 재지사족 중심의 향촌지배질서가 점차 확립되고 이들이 유향소 운영에 적극적으로 관여함으로써 향권을 주도하였다. 그리고 종래의 사족들은 신흥세력의 유향소 운영의 참여를 제한하는 즉, 배타적 향안 작성을 통해 자신들의 향촌사회내 권위를 확고히 하고자 하였다. 이와 같은 향안은 조선시대 향촌사회내 향권 주도세력을 보여주고 있다.

고령의 경우에도 비교적 이른 시기에 향안의 작성이 이루어진 것으로 보인다. 임진왜란 당시 고령의 유력사족이자 義兵將인 金沔이 壬辰倭亂 발생시 鄕廳에 연락을 취했다는 사실이 그의 文集인 『松庵年譜』에 확인되며, 이후 김면의 진영에 합류한 李得春이 高靈의 鄕案을 작성하였다는 『嶠南誌』의 기록 등으로 미루어 보아 늦어도 임진왜란 이전 시기에 최초의 향안작성이 이루어졌음을 확인할 수 있다.

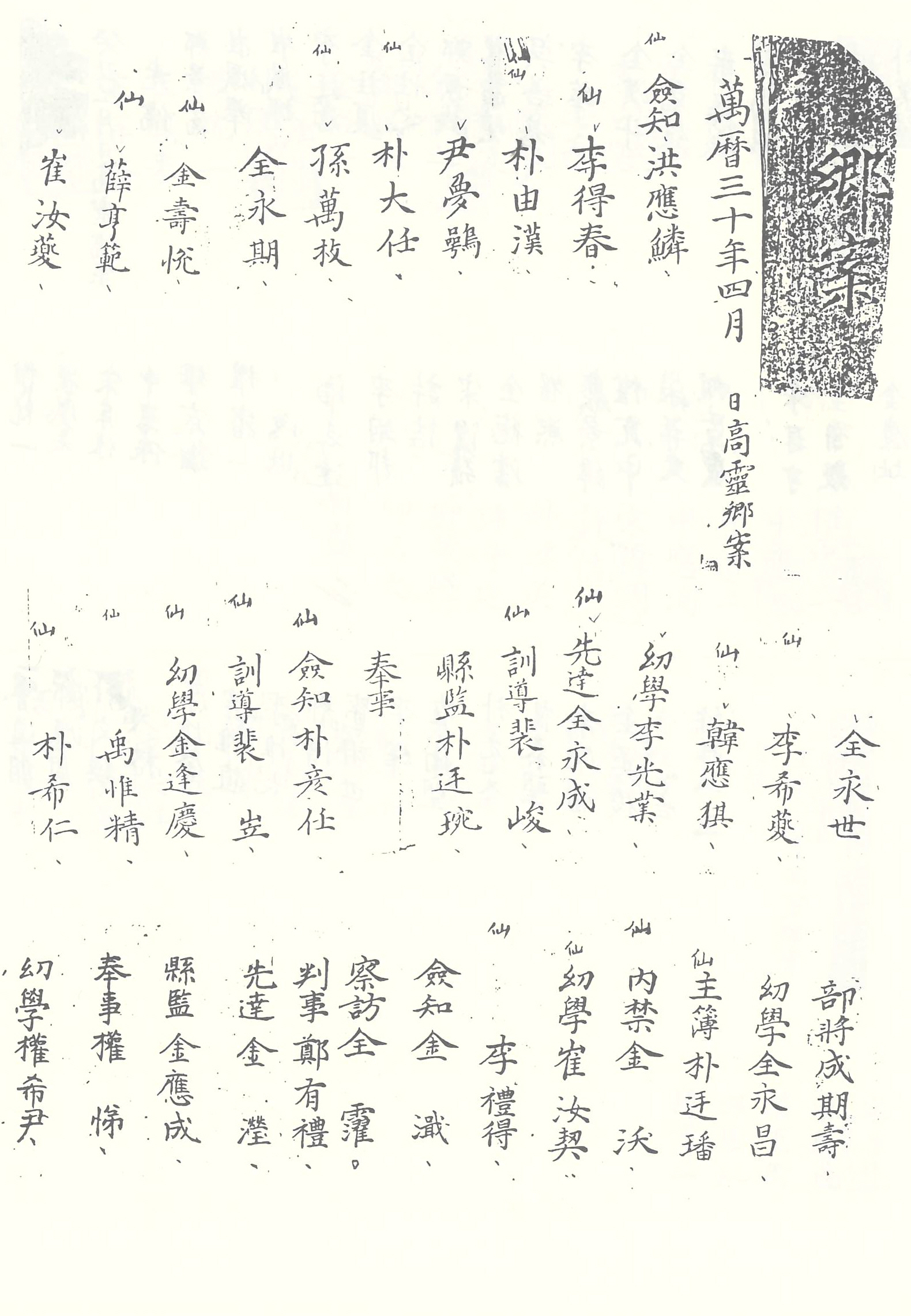

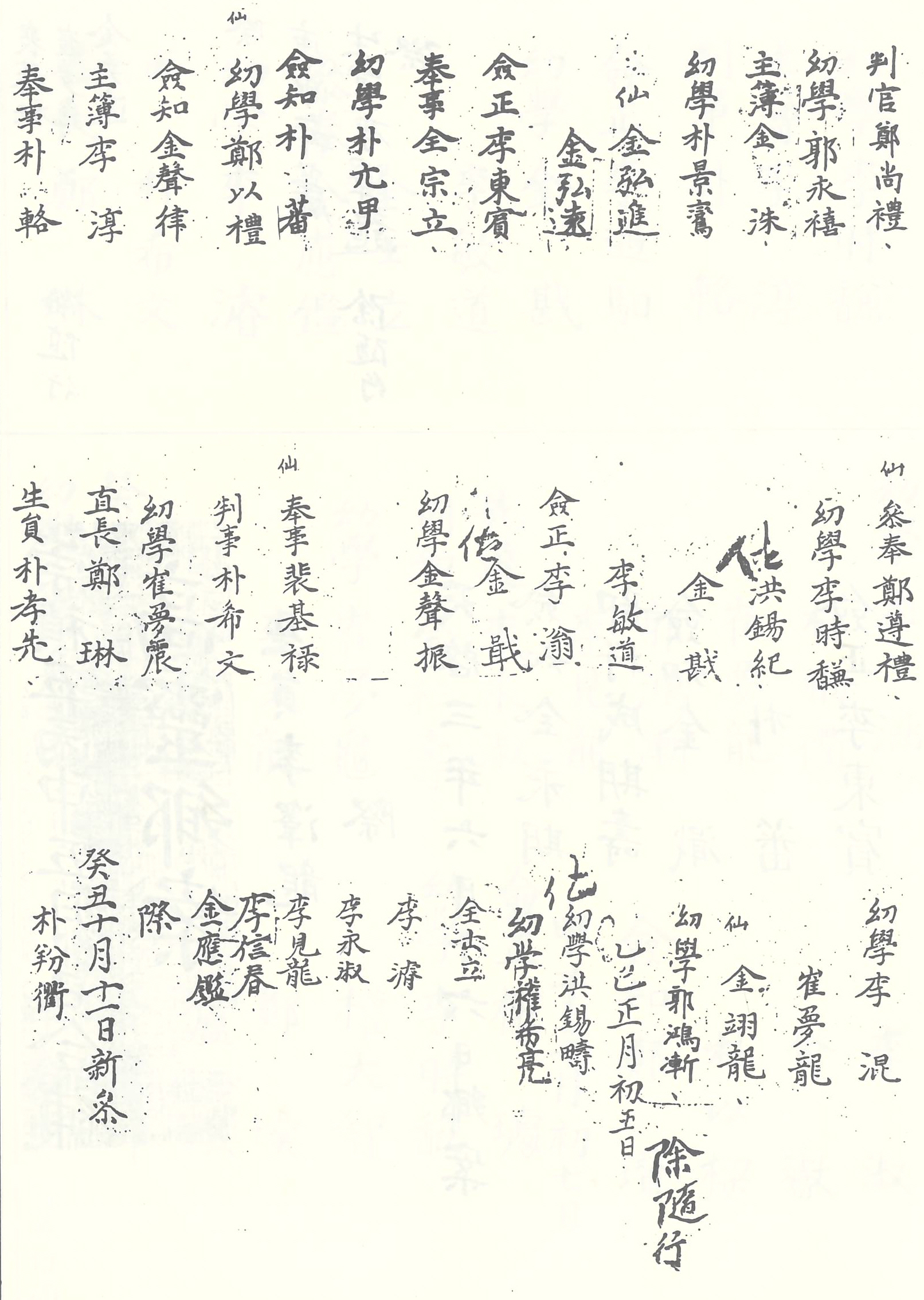

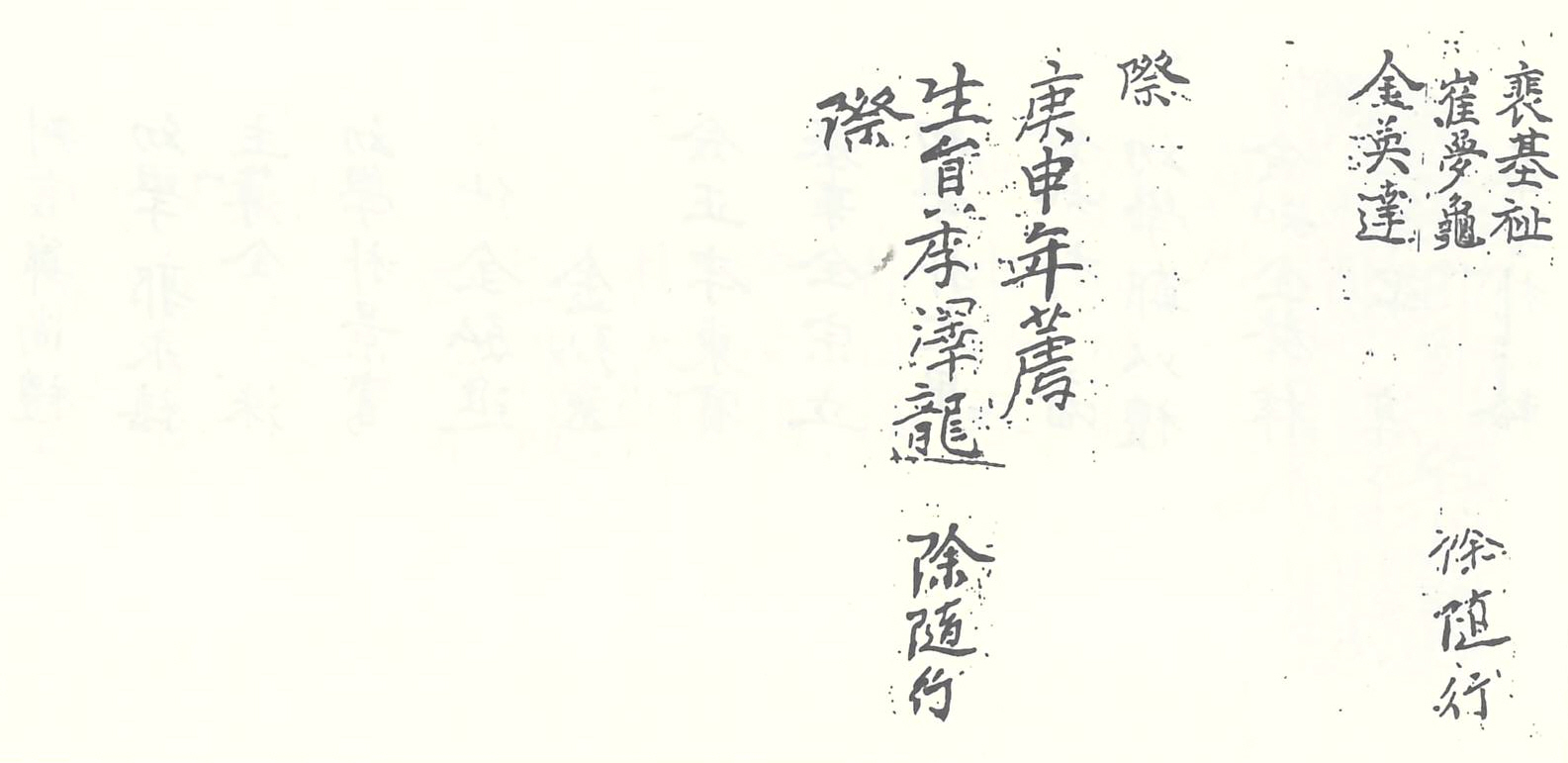

현전하고 있는 고령의 향안은 총 2책으로 본 자료도 그 가운데 하나이다. 본 자료는 1602년부터 1620년까지의 座目으로 1602년, 1605년, 1613년, 1620년 총 4회에 걸쳐 작성되었다. 작성날짜를 기재한 후 성명을 차례대로 기재하였으며 성명의 상단에는 職役 또는 仙과 같은 신상을 기록하는 방식으로 작성되었다.

萬曆 三十年 즉 1602년 최초의 입록을 살펴보면 2명의 刀割흔적이 있으며 이를 제외한다면 총 65명이 입록되어 있다. 성씨별로는 金氏 14명, 朴氏 12명, 李氏 9명, 全氏 6명, 鄭氏 5명, 崔氏 4명, 裵氏 3명, 洪·郭氏 각 2명, 尹·孫·薛·韓·權·成·宋·愚氏 각 1명의 입록이 확인된다. 刀割을 제외한 입록인의 직역을 보면, 幼學 14명, 僉知·奉事 각 5명, 主簿 3명, 訓導·先達·縣監·僉正·判事 각 2명, 部將·內禁·察訪·判官·直長·生員 각 1명이 확인되고 있다.

1602년 이후의 향안은 극소수의 인원만이 입록되고 있다. 1605년의 향안에는 총 8명이 입록되어 있으며, 성씨별로는 李氏 4명, 洪·權·全·金氏 각 1명이 입록되어 있으며, 직역으로는 幼學 2명이 확인된다. 1613년의 경우 총 4명이 입록되어 있으며 성씨별로는 朴·裵·崔·金氏 각 1명이다. 직역은 기록되어 있지 않다. 1620년에는 生員 李澤龍 1명이 입록되어 있다.

위의 입록상황을 종합해 보면 본 향안에 입록된, 刀割의 경우를 제외한 총 인원은 78명이다. 성씨별로는 金氏 16명, 朴氏 13명, 李氏 14명, 全氏 7명, 鄭·崔氏 각 5명, 裵氏 4명, 洪·郭·權氏 각 2명, 尹·孫·薛·韓·成·宋·愚氏 각 1명이다. 직역별로는 幼學 16명, 僉知·奉事 각 5명, 主簿 3명, 生員 2명, 部將·內禁·察訪·判官·直長 각 1명이다.

입록현황에서와 같이 본 향안에서는 총 17개 性貫이 확인된다. 특히 金·朴·李·崔·鄭氏 등의 입록이 다수를 차지하고 있으며 이들 성씨는 후대의 향안에서도 높은 입록율을 보이고 있다. 따라서 이들 성씨가 고령 사족 사회를 주도하였다고 볼 수 있다.

본 향안에서 주목되는 점은 1602년의 입록인의 수가 특히 많은 점이다. 이는 임진왜란의 영향으로 보인다. 앞서 언급하였듯이 고령 지역에는 이전부터 향안이 작성되었으나 임진왜란으로 인해 향안의 작성이 중단되었고, 終戰 후 향안을 재작성하는 과정에서 종래의 향원을 함께 기록함에 따라 입록인이 집중된 것이라 볼 수 있다. 주지하듯 향촌사회는 임진왜란으로 인해 토지의 황폐화, 인구의 급감 등과 같은 큰 피해를 입게 되었다. 이러한 혼란기에 종래의 재지사족은 활발한 전후복구사업을 벌이는 동시에 중단된 鄕約의 실시, 鄕案의 重修 등 무너진 향촌질서를 복구하기 위한 여러 시도를 하게 된다. 고령 또한 마찬가지로 전후 향안의 중수를 통해 신분질서를 확고히 하고자 하였다. 따라서 임란의 종전 직후인 1602년의 향안에 입록인이 집중되었던 것이다.

1602년의 향안에서 보이는 또 하나의 특징은 임진왜란 당시 활약했던 의병장의 입록이 다수 확인되는 점이다. 입록인 가운데 朴廷琬, 鄭尙禮, 金弘遠은 宣武原從功臣에 책록되었으며, 朴大任, 金逢慶, 朴廷璠, 崔汝契, 鄭有禮, 朴景鸞, 朴元甲, 鄭以禮, 金聲律, 朴孝先 등은 郭再祐의 후손 郭元甲이 곽재우와 의병들의 창의사적을 기록한 『倡義錄』의 「龍蛇應募錄」에 기록되어 있다. 뿐만 아니라 李得春은 金沔 義兵陣에서 활약하였으며 金聲振은 그의 형제인 金聲律, 金聲徹과 함께 무계전투에서 활약하였다. 1605년에 입록된 洪錫疇, 金應鑑 역시 「용사응모록」에 기록되고 있음이 확인된다. 이러한 고령의 의병장들이 향안에 입록되어 있음은 곧, 이들이 전쟁의 승리 뿐만 아니라 종전 후 향촌사회 재건의 주역이었음을 보여주고 있다. 또한 임란을 전후한 시기 향촌사회의 통제와 사족의 결합이 留鄕所를 통해 이루어졌음을 확인할 수 있다.

자료적 가치

고령의『향안』은 1602년부터 1620년까지 작성된 향안으로 당시 고령의 재지사족을 망라하고 있다. 특히 향안입록인 가운데 다수의 의병장이 확인된다. 이는 곧 당시 고령사족이 활발한 의병 활동 뿐만 아니라 향촌지배질서의 확립에도 주도적인 활동을 하였음을 보여주는 것이다. 본 자료는 이와 같은 임란 직후 고령지역 사족의 동향을 보여주고 있다는 점에서 사료적 가치가 매우 높다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『嶺南鄕約資料集成』, 吳世昌 外, 嶺南大學校 出版部, 1986

『조선후기 향약연구』, 鄕村社會史硏究會, 民音社, 1990

1차 작성자 : 유기선