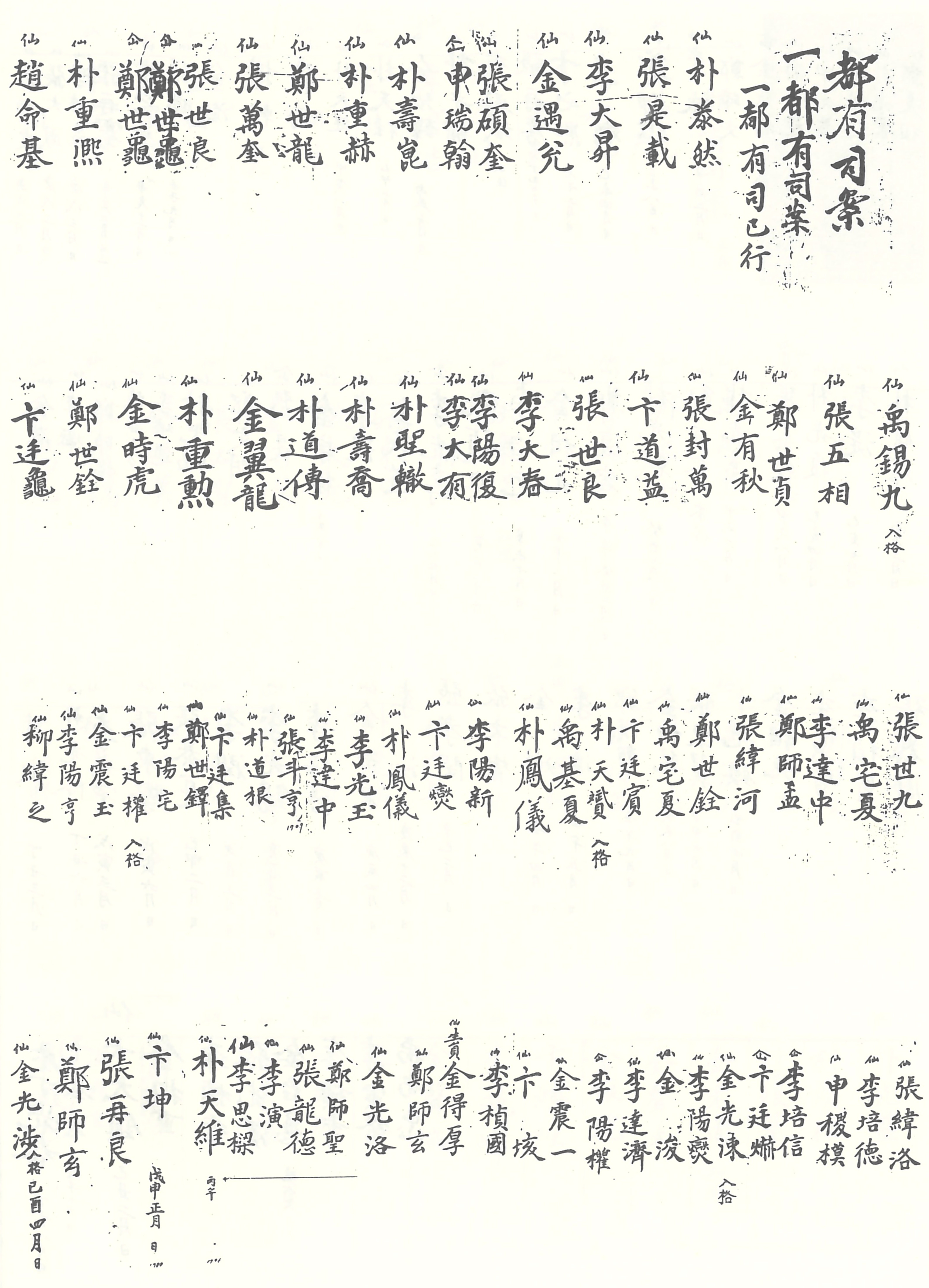

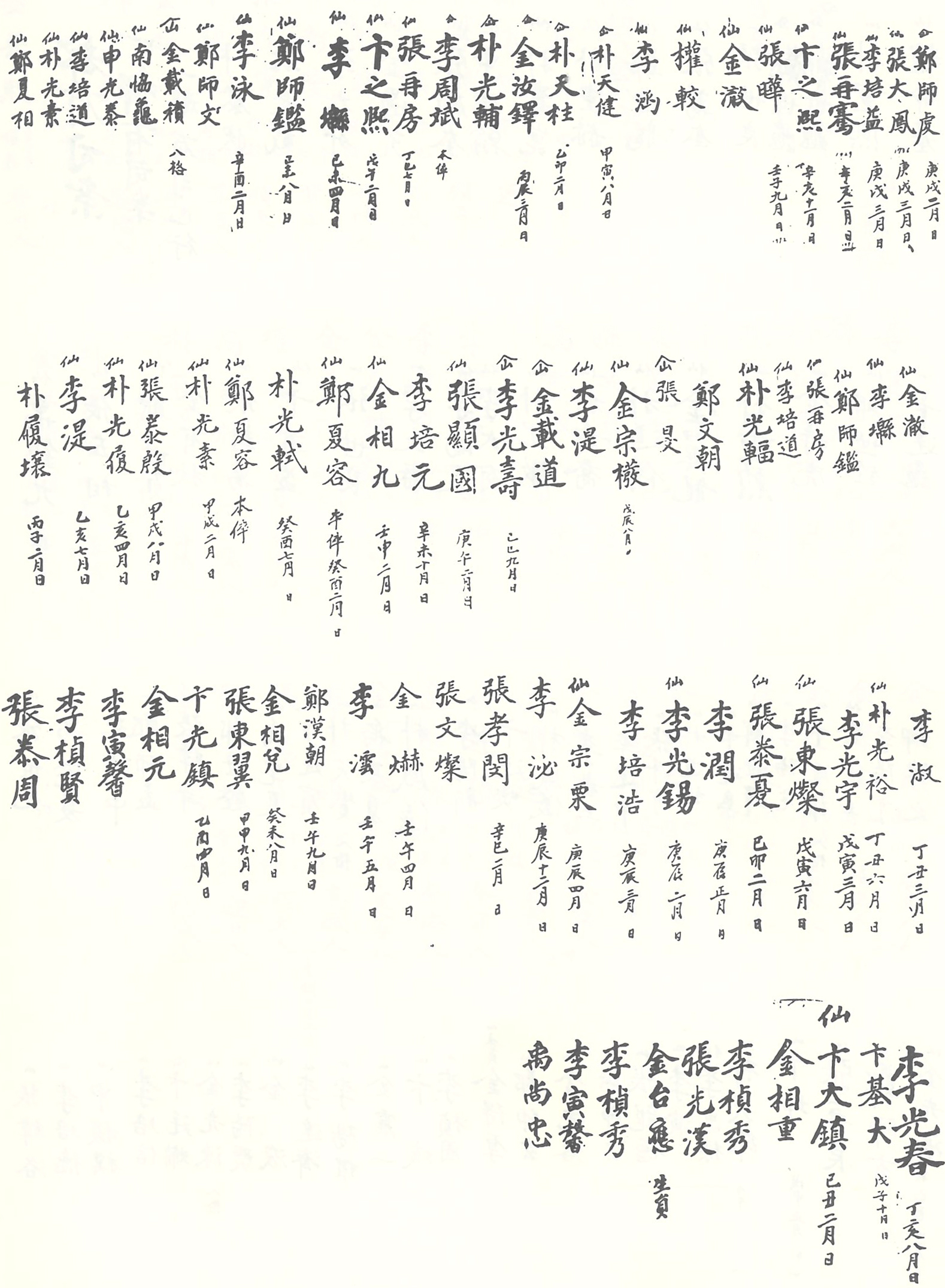

정확한 작성연대를 알 수 없는 비안향교(比安鄕校) 도유사안(都有司案)으로 향교 수임을 맡은 도유사 163명의 인명을 기록

자료의 내용

작성연대를 알 수 없는 비안향교 校任 중 都有司의 인명을 연대 순으로 기록한 〈都有司案〉으로 총 163명의 역대 도유사의 인명과 문서 작성 당시 생사여부를 인명 윗부분에 기입하고 있다. 도유사는 비안향교를 掌議와 함께 실질적으로 운영하였던 향교 교임으로 본 문서에 입록된 이들의 인물의 면면을 통해 17세기 후반부터 작성되기 시작하여 18세기 초반까지의 도유사를 기록한 것으로 보인다.

조선 초기에 향교의 교육과 운영을 담당한 이들은 나라에서 파견한 敎授, 訓導 등 敎官이었다. 교관들은 향교의 敎育과 운영을 責任지고 있었으나 임무의 원활한 수행을 위해 校生 가운데에서 대표를 선발하여 향교의 운영과 活動을 돕도록 하였다. 宣祖 16년(1588)에 작성된 栗谷의 「學校模範」의 ‘敎官及堂長, 掌議, 有司’라는 구절에서 당장, 장의, 유사 등은 바로 교생 대표를 가리키는 것이었으며, 이러한 구성내용은 중앙의 成均館의 체제를 모방한 것이었다. 이후 향교교육이 점차 쇠퇴하고 교수, 훈도의 지위도 낮아지게 되자 17세기 이후에는 교관을 파견하지 않게 되었다. 이에 향교는 官學인 관계로 수령의 관할 아래 있었지만 실제의 향교운영은 유생대표들이 맡게 되었다. 이들을 총칭하여 校任이라 하였다. 이는 서원의 직임을 院任, 향청의 직임을 鄕任이라 하는 것과 같은 것이다.

조선 후기 교임의 구성은 각 향교에 따라 다소의 차이는 있었으나 『牧民心書』에서 ‘鄕校에서 일을 맡은 자는 校長 1인(남부지방에서는 都有司라 칭한다), 掌議 1인, 色掌 2인이다’라고 한 데서 볼 수 있듯이 기본적으로는 교장(도유사), 장의, 색장(유사) 체제로 확립되어 있었다고 보인다. 현재 대구, 경북지역에 소재한 40여개 향교 교임의 구성을 邑誌 및 각 향교소장의 校任案을 통해서 살펴보면 대체로 도유사-장의-유사체제가 일반적이었다.

대체로 교임의 首任格으로는 도유사 외에 교장, 齋長, 齋首 등으로 표현되기도 하는데 비안을 비롯한 영남지방의 경우 도유사가 일반적이었다. 장의는 도유사와는 달리 모든 향교에서 동일하게 통용되고 있었는데 인원은 보통 2명으로 동, 서재로 구분하여 표시하기도 하고, 담당하는 역할에 따라서 靑衿掌議, 典穀掌議, 科資掌議, 學庫掌議 등으로 구분하기도 한다. 또한 서열을 정해 首掌議, 副掌議로 표시하여 역할을 분담하는 경우도 있었다. 교임 중 末任으로는 보통 2명의 色掌이 있었는데 영남지방의 경우는 유사, 재유사, 재임으로 호칭되는 것이 일반적이며 그 구성은 각 향교의 제반 조건에 따라 조금씩 달랐으며, 그 직임에 따라 다양하게 임명되고 있었고 유사들이 바로 향교의 실무를 담당하고 있음을 의미하는 것이었다. 또한 향교에 따라서는 도유사가 없이 장의가 수임인 경우도 있었으며 또한 간혹 수령이 일시적으로 도유사를 겸임하는 경우도 있었다. 그러나 이러한 경우는 단지 예외적인 현상이었고 기본적으로 비안을 비롯한 영남지방의 경우 교임은 도유사 1인, 장의 2인, 유사 2인 체제가 일반적이었다.

한편 각 향교에서는 이러한 東齋 靑衿유생들의 직임과는 별도로 西齋의 교생들도 직임을 구성하고, 그 명칭도 동재의 그것과 유사한 경우도 있으나 영남지방 향교의 경우 서재재임을 확인할 수 있는 곳이 거의 없고, 비안향교도 서재재임에 관한 기록이 남아있지 않아 그 실체를 정확하게 파악할 수 없다.

조선시대 향교는 향교를 대표하고 운영을 總括하는 것은 동재의 양반교임이었다. 비안향교도 이와 다르지 않았지만 교임의 선발에 관한 사항을 전하는 바가 없어 그 내막을 알 수 없지만 교임을 선출하는 방법과 절차는 각 향교에 따라 관례가 있어 조금씩 달랐음에도 불구하고 영남지방 향교에 나타나는 대강의 사항에 있어 공통점을 나타내고 있어 일반적인 방법과 내용을 유추할 수 있다. 대체로 도유사는 自代하거나 獻官이나 유림들이 천거하는 등 각 향교마다 조금씩 달랐지만 대체로 후자가 일반적이었다고 보여진다. 교임선출의 일반적인 모습은 봄의 釋奠祭가 끝난 자리에서 헌관, 유림, 유생들의 천거로 三望을 하여 수령에게 보고하면 수령은 그 가운데 한 사람을 擇任하는 형식을 취하고 있었다. 이처럼 교임의 선출에 수령의 택임을 거치는 것은 향교가 어디까지나 관학이었기 때문이었다. 따라서 교임의 선출에 관의 영향력이 부분적으로 행사되는 경우가 있었을 것이나 수령의 결정은 대개 추인에 그치는 것이 恒例였고 어디까지나 유생들의 자치성에 더 큰 비중이 두어져 있었던 것으로 보인다.

한편 이러한 교임의 임기는 18세기 중반이후부터 크게 단축되고 있는데 비안향교의 경우에서도 교임은 再任, 重任의 경우도 있으나 대체로 1년에 4~5번, 많으면 8~10번까지 교체되고 있다. 이 같은 현상은 여태 향교에서도 비슷한 양상으로 나타나는데 이는 이 시기 향교의 향촌유림의 공동체적 내지 향촌자치제적 성격이 점차 감소되면서 그만큼 질적인 저하를 가져왔기 때문으로 보여 진다. 즉 18세기 중반까지는 향교의 운영이 교임을 중심으로 정상적으로 운영되었다고 보여 지지만, 이후 교임은 다만 享祀만을 주관하는 명예직의 성격을 띠면서 점차 그 역할수행이 제대로 되지 못했던 것으로 보인다.

자료적 가치

정확한 작성연대를 알 수 없지만, 인물들의 일면을 통해서 17세기 후반부터 18세기 전반까지 비안향교를 운영하던 주체였던 도유사의 인물들의 인명을 차례대로 기록한 도유사안임을 알 수 있다. 도유사는 장의와 함께 향교운영의 실질적인 주체였는데, 본 문서에 기록된 163명의 도유사들의 인명을 통해서 해당 시기의 비안향교의 주도세력을 살펴볼 수 있는 중요한 자료라고 하겠다.

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1989.

『朝鮮時代嶺南書院資料集成』, 李樹健 外,, 國史編纂委員會, 1999.

1차 작성자 : 윤정식