1903년부터 1939년까지 경상북도(慶尙北道) 문경군(聞慶郡) 문경향교(聞慶鄕校)의 건물과 물품을 보수 및 수리한 기록

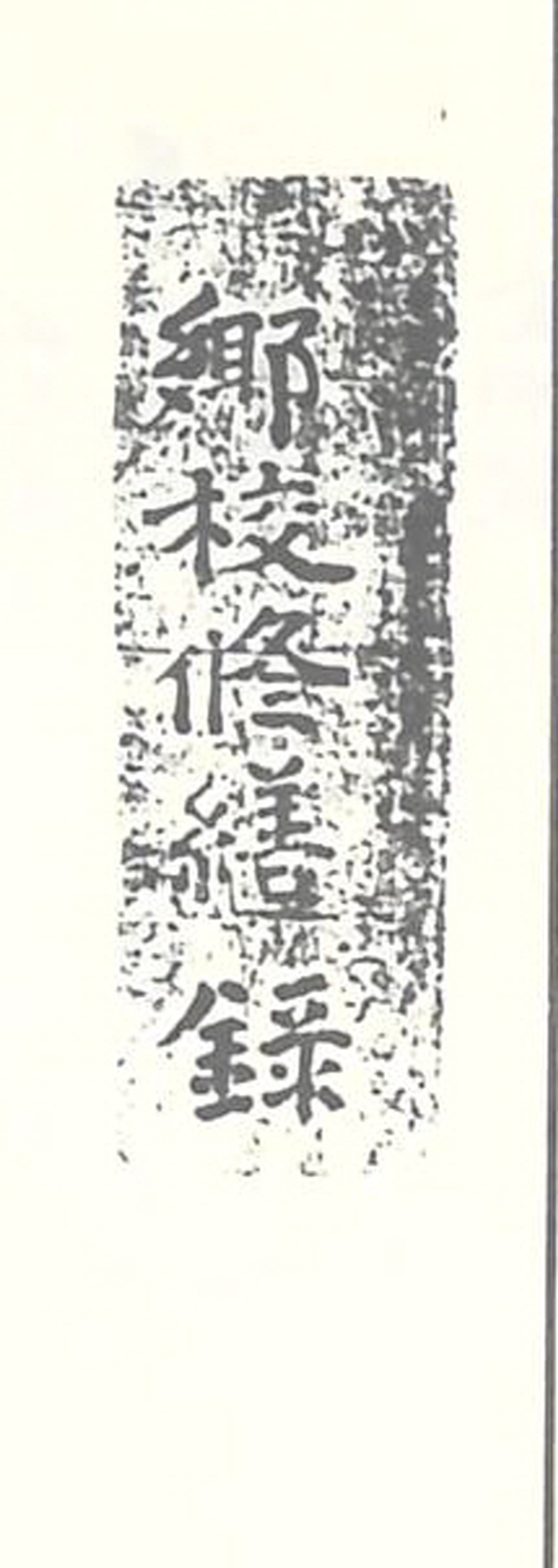

鄕校修繕錄

자료의 내용

1903년부터 1939년까지 慶尙北道 聞慶郡 聞慶鄕校의 修繕 관련 기록을 엮어 놓은 자료다. 자료가 엮여진 시기는 명확하지 않으나, 일제강점기 이후로 추정된다. 본 자료에서 주목할 점은 수록된 修繕 내역이 향교 자체 예산이나 官의 지원 아래 이루어진 것이 아니라, 지역 유림들의 자발적인 지원으로 이루어졌다는 사실이다. 자료에는 1905년 成均館에서 발급한 通文, 여섯 건에 달하는 개별 修繕 기록, 그리고 1914년 潁濱書堂에서 발급한 통문을 수록해 놓았다.

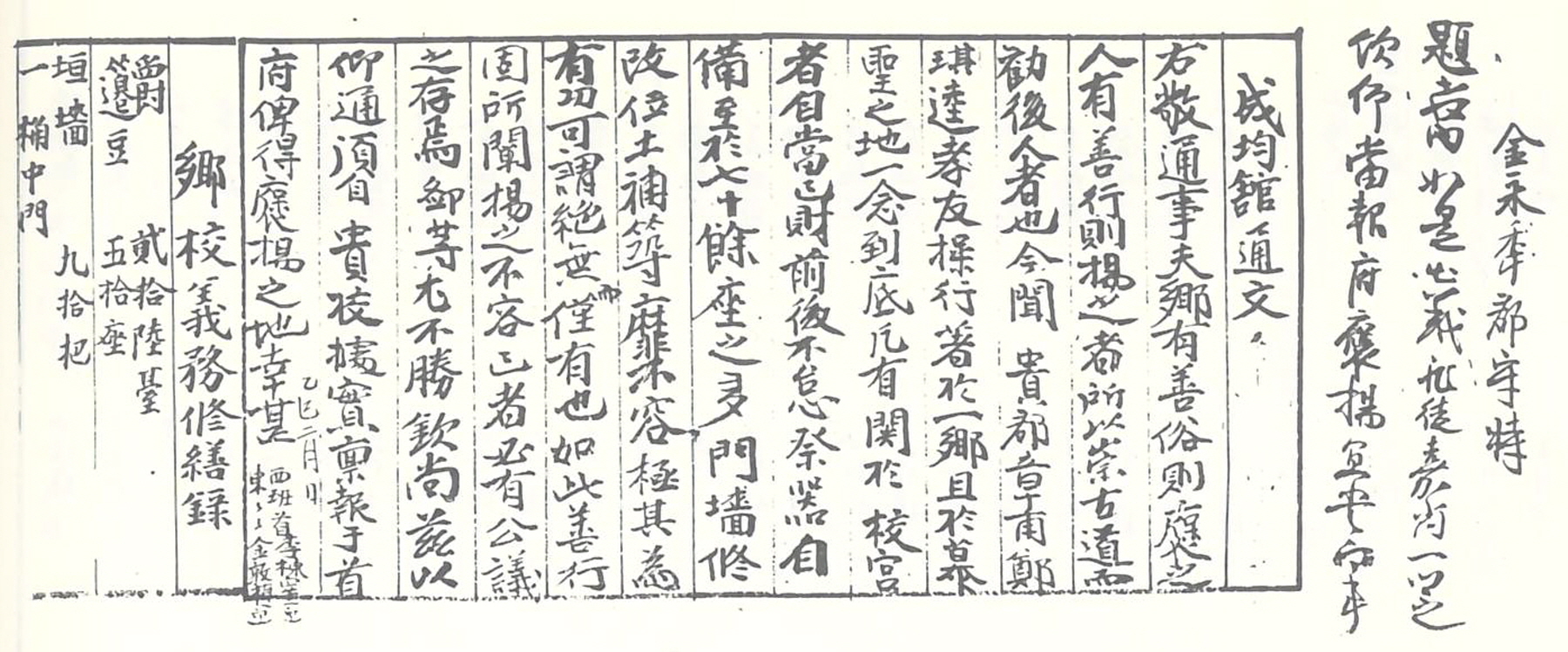

서두에 있는 성균관 통문 앞에는 聞慶郡守 金永年의 題辭가 기재되어 있다. 의로움이 嘉尙하니 마땅히 報府하여 ?揚해야 된다는 내용이다. 여기서 ?揚의 대상은 문경군의 章甫인 鄭琪逵(1844~1926)다. 뒤 이어 수록된 1905년 2월의 성균관 통문도 정기규에 대한 ?揚 내용인데, 전후 맥락을 살펴 볼 때 성균관에서 통문을 보내 정기규의 ?揚을 권장하였고, 이에 문경군 유림들이 문경군수에게 정기규의 ?揚을 건의한 듯하다. 가장 앞의 題辭는 이러한 건의에 대한 응답인 것이다. 성균관의 班首인 李東宰와 金敦相 주도로 발급된 통문에는 정기규가 자발적으로 향교 修繕을 위해 노력했다는 내용이 수록되어 있다. 이에 따르면 고을에 善俗이 있으면 ?揚하는 것이 善行이고 옛 도를 숭상하며 後人에게 권장하는 것임을 전제하면서, 문경군의 章甫 정기규는 孝友操行이 고을에 드러남이 있으며, 또한 성인을 추모하는데 있어 일념으로 노력하였음을 칭송해 놓았다. 구체적으로 향교와 관련해서 스스로 재산을 내어 놓아 전후에 祭器를 70餘座를 마련하였으며, 문과 담장을 수리하고, 位土를 改築하였으니, 그 공이 매우 뛰어나다고 하였다. 이해 선행은 밝혀서 ?揚할 일이니, 마땅히 公議를 거쳐 首府에 稟報하는 것이 마땅하다며, 정기규에 대한 ?揚 건의를 권하고 있는 것이다.

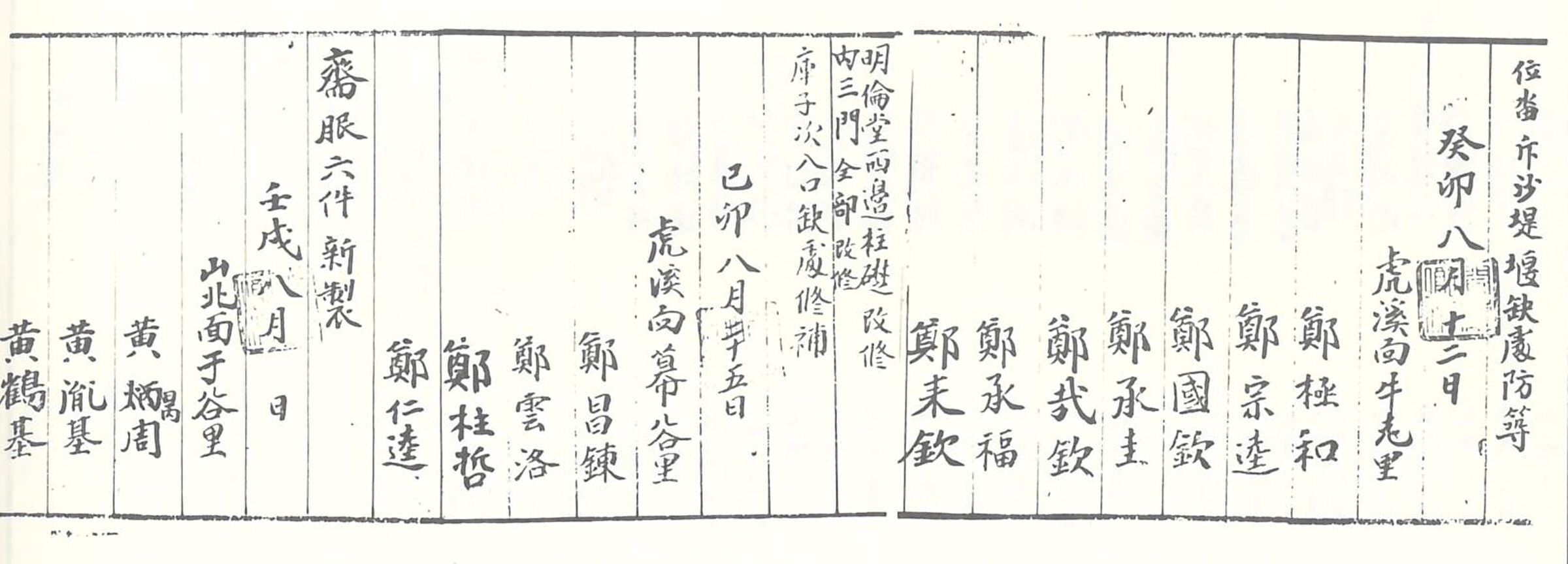

통문 다음에는 개별 수선 내역이 연도별로 기재되어 있으며, 해당 내역 다음에는 수선을 지원했던 유림들의 이름과 面里도 표시해 놓았다. 그런데 수선 내역은 연대순이 아니다. 또한 1903년의 기록에 虎溪面이 나오는데, 문경군에서 호계면이 성립된 것은 1906년이다. 이를 미루어 보아 일제강점기 이후 어느 시점에 순서와 관계없이 수선 내역을 정리한 것으로 생각된다. 수선 내역을 수록된 순서대로 보면 1903년 8월 12일 虎溪面 牛老里에서 鄭極和 외 6명이 爵과 ?豆 마련, 담장 수리, 位畓 堤堰 防築을 지원했다고 한다. 이들은 모두 鄭氏로 앞서 언급된 정기규와 같은 淸州鄭氏 일문이다. 1939년 8월 25일에는 문경향교 明倫堂과 內三門 개수가 이루어졌는데, 이때는 호계면 幕谷里의 鄭昌鍊 외 3명이 지원하였다. 1922년 8월에는 山北面 于谷里에 거주하는 黃昺周 외 3명의 지원으로 齋服 6건을 새롭게 만들었다. 1921년 2월에는 身北面 中坪里의 朴勝熙 외 1명이 犧?·象?·香爐足을 마련 및 修補하고, 1927년 5월 19일에는 호계면 우로리의 金玟燮 외 2명이 향교 外三門 중건을 지원한 것으로 나타난다. 그리고 1933년 5월 18일, 김민섭이 이번에는 大成殿·內三門·西齋의 기와를 修補했다고 기록되어 있다.

1927년과 1933년의 수선 기록 사이에는 1914년에 영빈서당에서 발급한 통문을 수록해 놓았다. 이는 문경군 산양면에 위치한 영빈서당의 유림들이 퇴락해 가는 문경향교의 재정 지원과 관련해서 발급한 것이다. 통문은 幼學 金鴻圭 외 27인의 명의로 작성되었다. 이에 따르면 현재 문경향교의 物力이 수 년 동안 蕩殘되어 春秋 석전례 때의 예를 제대로 행할 수 없다고 하면서, 이는 後人과 後學에게 俎豆의 觀感이 되지 못해 우리가 매우 근심하고 있는 바라고 하였다. 이어 孔子를 비롯한 儒學의 先賢들이 있었기에 우리가 지금까지 배움이 있을 수 있었다며, 선현에게 지내는 석전례가 꼭 필요함을 호소하고 있다. 그러면서 다행히 여러 사람들이 이러한 세태를 애통해 하면서 俎豆의 예를 복구하기 위해 기금을 모금하여 재정을 지원하는데 뜻을 모았다고 한다. 이에 일을 지체 할 수 없어 우선 本面에서 都廳 1員을 뽑고, 또 都廳所에서 마땅한 자를 有司로 擇定했으며, 이들이 모금된 기금을 수합해 6월 그믐까지 문경향교에 발송하기로 했음을 알리고 있다. 문경군의 유림들이 기금을 모아 문경향교에 대한 재정 지원을 했던 것이다. 한편, 문경향교에는 1914년의 기금 모금과 관련해서, 본 통문과 모금에 참여한 各面 유림 및 문중의 지원 액수를 정리해 놓은 「孔夫子誕降二千四百六十六年 文廟義慕錄」이 전하고 있어 당시의 상황을 구체적으로 살펴 볼 수 있다.

자료적 가치

20세기 이후 향교 운영의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료다. 20세기 이후 근대식 교육기관의 설립과 일제의 통제 정책에 따라 향교 운영은 크게 위축되었다. 특히 일제는 향교의 首任인 直員을 획일적으로 지방관이 임명하게 했으며, 향교의 재정 운영을 적극적으로 간섭함에 따라, 종전 재지사족 주도로 운영되었던 향교의 자치적 기능이 크게 후퇴할 수밖에 없었다. 官學으로서의 교육적 기능은 완전히 상실되었고, 유림들이 가장 중요시 여기던 향교 문묘의 퇴락과 釋奠禮의 파행이 발생하였던 것이다. 이에 일제강점기 지역 유림들은 자발적으로 자금을 마련하여 향교의 명맥을 유지해 나갔다. 이러한 유림의 재정 지원과 기부는 조선시대 향교의 중요한 경제적 기반 중 하나였던 儒錢의 전통을 계승한 것이다.

『聞慶郡誌增補版』, 任炳燮, 新興出版社, 1982

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환