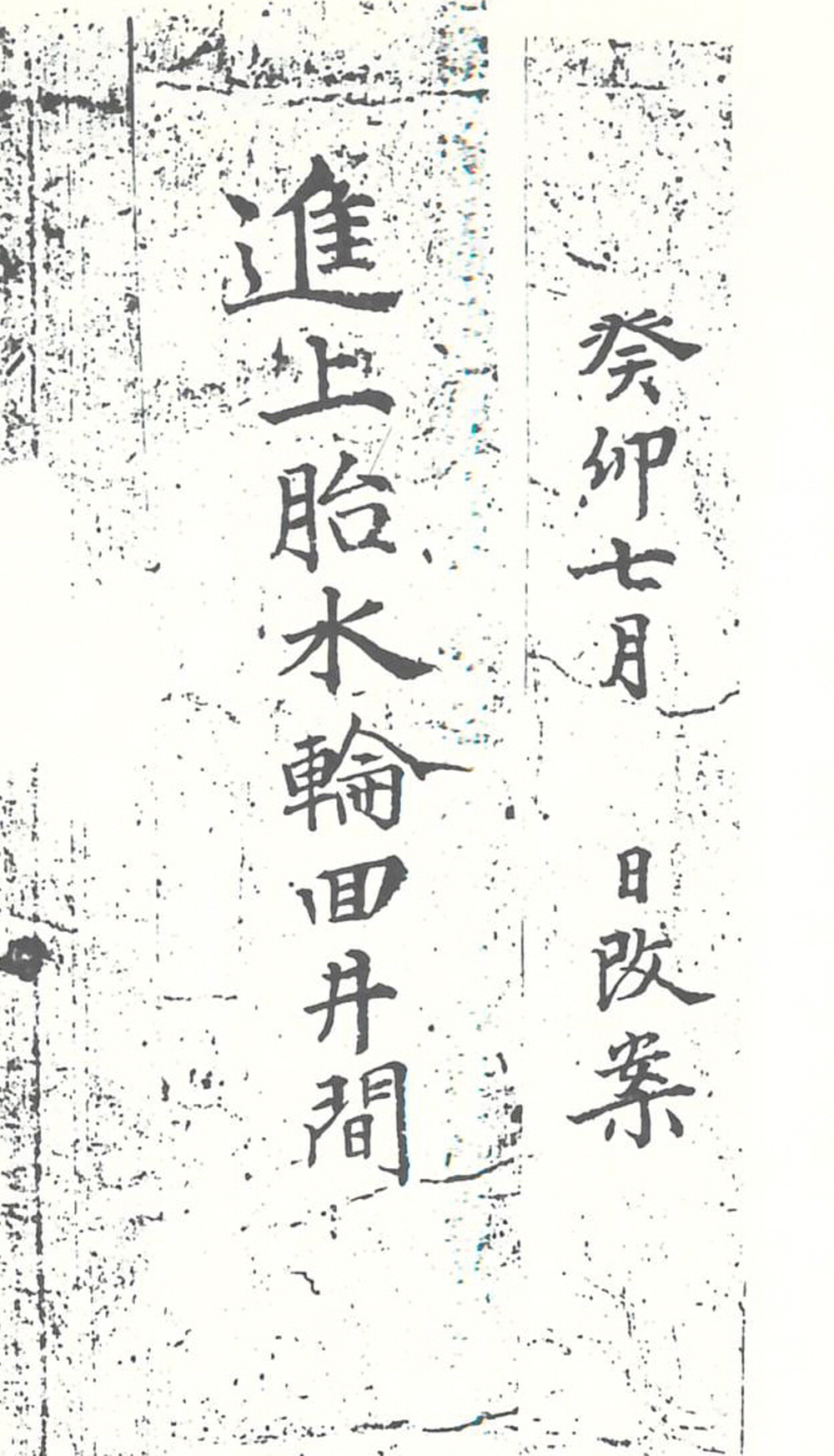

조선후기 癸卯年 慶尙道 永川郡이 胎水를 임금에게 進上할 때, 돌아가면서 관내 각 坊里로부터 거두어들이는 稅額을 기록한 井間

癸卯七月日改案

자료의 내용

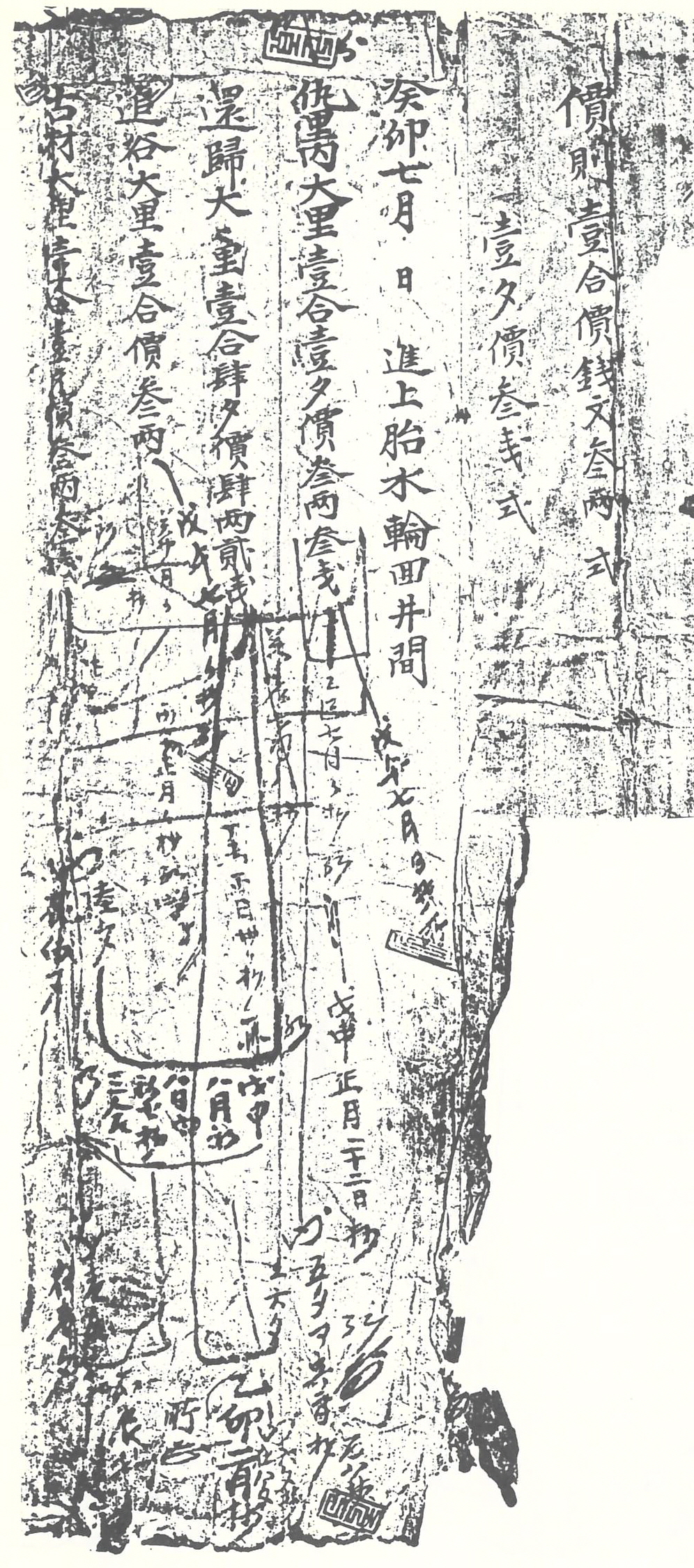

조선후기 癸卯年 7월 慶尙道 永川郡에서 改案한 井間이다. 해당 井間에는 임금에게 胎水를 進上하기 위해 관내 각 坊里별로 돌아가면서 거두어들일 稅額을 기재해 놓았다. 표제는 「癸卯七月日改案 進上胎水輪回井間」인데, 자료 하단부의 결락이 심한 편이다. 가장 서두에는 胎水를 용량에 따라 1合에 3냥, 1夕에 3전으로 하는 折價式을 기재해 놓았다. 즉 영천군에서 胎水의 진상은 현물이 아니라 각 民戶의 金納으로 이루어졌던 것이다.

이어 관내 17개 坊里별로 배정된 胎水價를 기재해 놓았는데, 각 방리는 납부하는 세액에 따라 大里·中里·小里로 구분되어 있다. 방리의 규모와 사정을 감안하여 세액이 배정되었던 것이다. 이중 大里로 구분된 방리는 일곱 곳으로, 毛沙洞·蒼水는 1合 5夕으로 4냥 5전式, 還歸는 1合 4夕으로 4냥 2전式, 仇里內·古村·北習은 1合 1夕으로 3냥 3전式, 追谷은 1合으로 3냥式을 배정하였다. 中里도 일곱 방리가 해당되는데 七百이 9夕으로 2냥 7전式, 元堂·比召谷·原谷·乂谷·巨餘·山底가 8夕으로 2냥 4전式을 배정해 놓았다. 小里로 구분된 방리는 세 곳으로 古見·迲林이 6夕으로 1냥 8전式, 阿川이 5夕으로 1냥 5전式이다. 정리된 井間 아래에는 계묘년 이후 胎水를 진상해야 할 때마다 胎水價를 거두어들인 시기가 부기되어 있다. 이는 본 정간을 바탕으로 胎水價를 거둘 때마다 추가·부기한 것으로 생각된다. 표제에 ‘輪回’라고 명기되어 있듯이 胎水價는 일괄적으로 거둔 것이 아니라, 순차와 방리의 사정을 감안하여 수 개의 방리가 진상 시기의 胎水價를 납부했던 것이다. 그러나 자료 하단부의 훼손이 심해 胎水價 징수의 시기와 추이는 정확히 파악할 수 없다.

자료적 가치

조선후기 조세 운영의 특징을 살펴 볼 수 있는 자료다. 大同法 실시 이후에도 각 고을마다 부담해야 할 현물 진상은 여전히 존재하였다. 胎水는 조선후기 영천군이 부담해야 할 진상 물목 중 하나였던 것이다. 본 자료를 통해 영천군에서의 胎水價 납부는 각 방리의 규모와 사정을 감안해 배당하는 방식으로 진행되었음을 알 수 있다. 이는 조선후기 면리제 정착 이후 나타난 일반적인 부세 방식이었다. 그런데 현재까지 전해지는 영천군의 각종 邑誌類에는 진상 또는 進貢 물목으로 胎水는 확인되지 않는다. 다만 이웃 고을인 新寧縣에 胎水가 배정되어 있는 것으로 보아, 이와 연관하여 살펴볼 필요는 있다.

『永川郡邑誌』, 1899

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환