자료의 내용

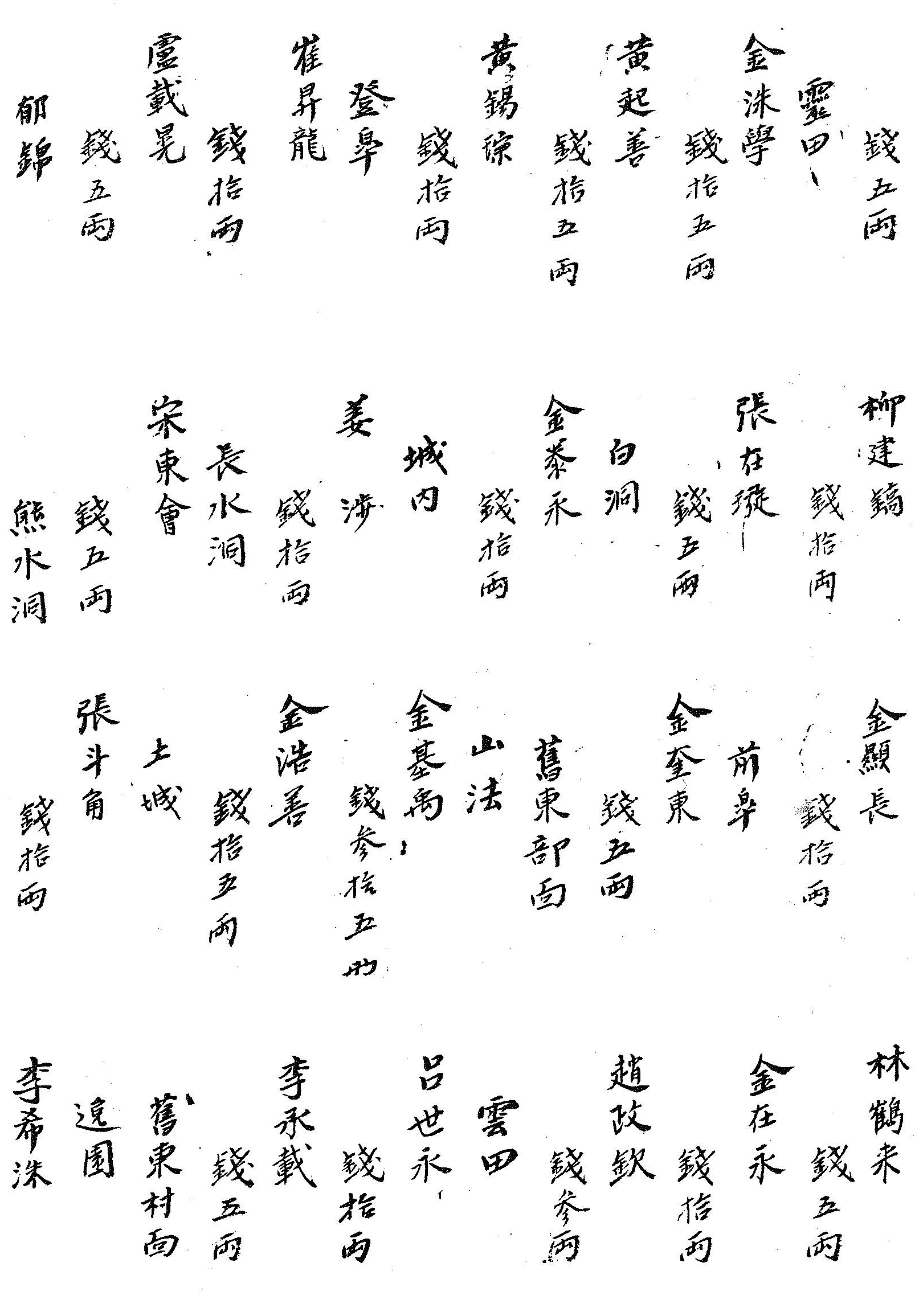

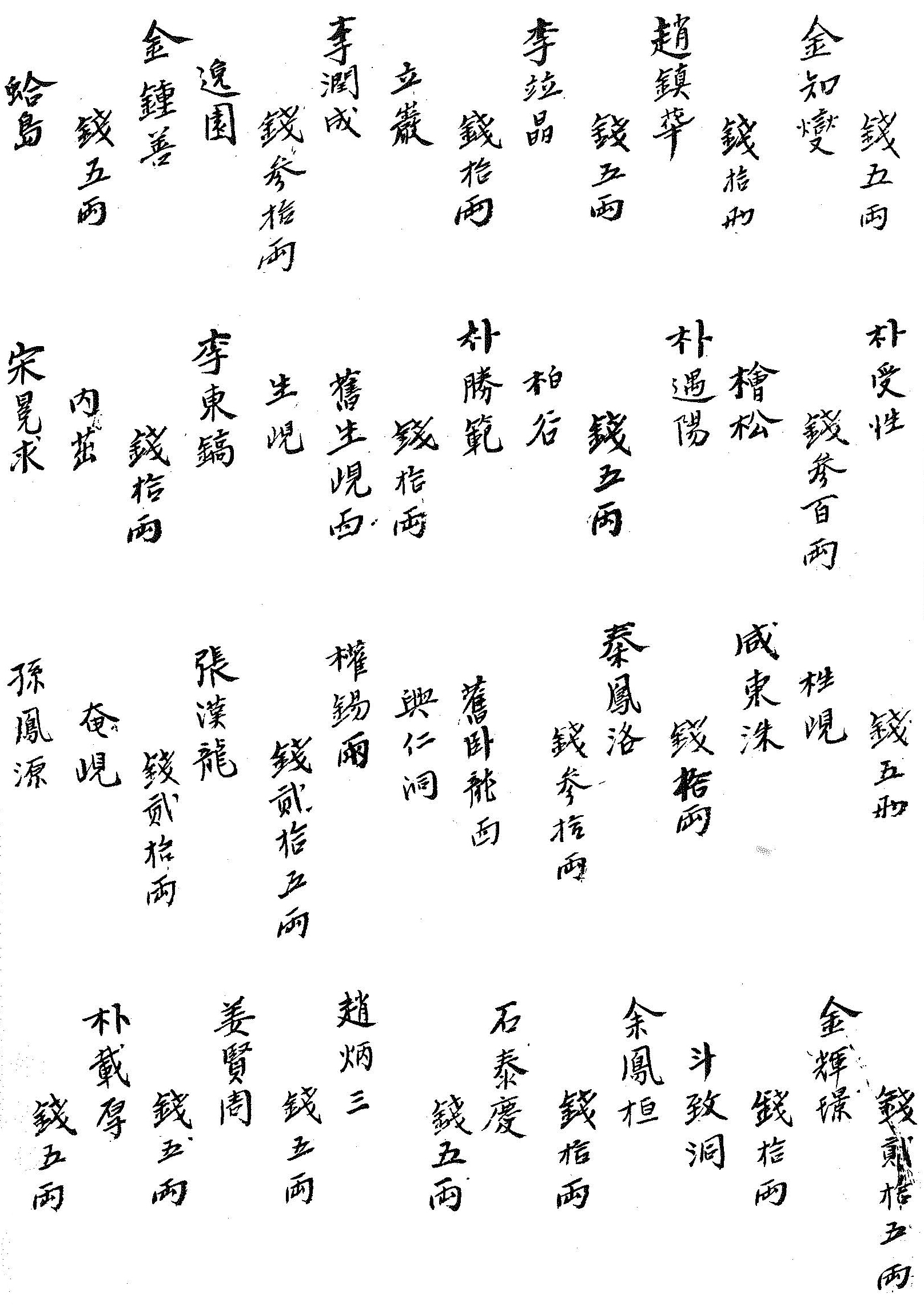

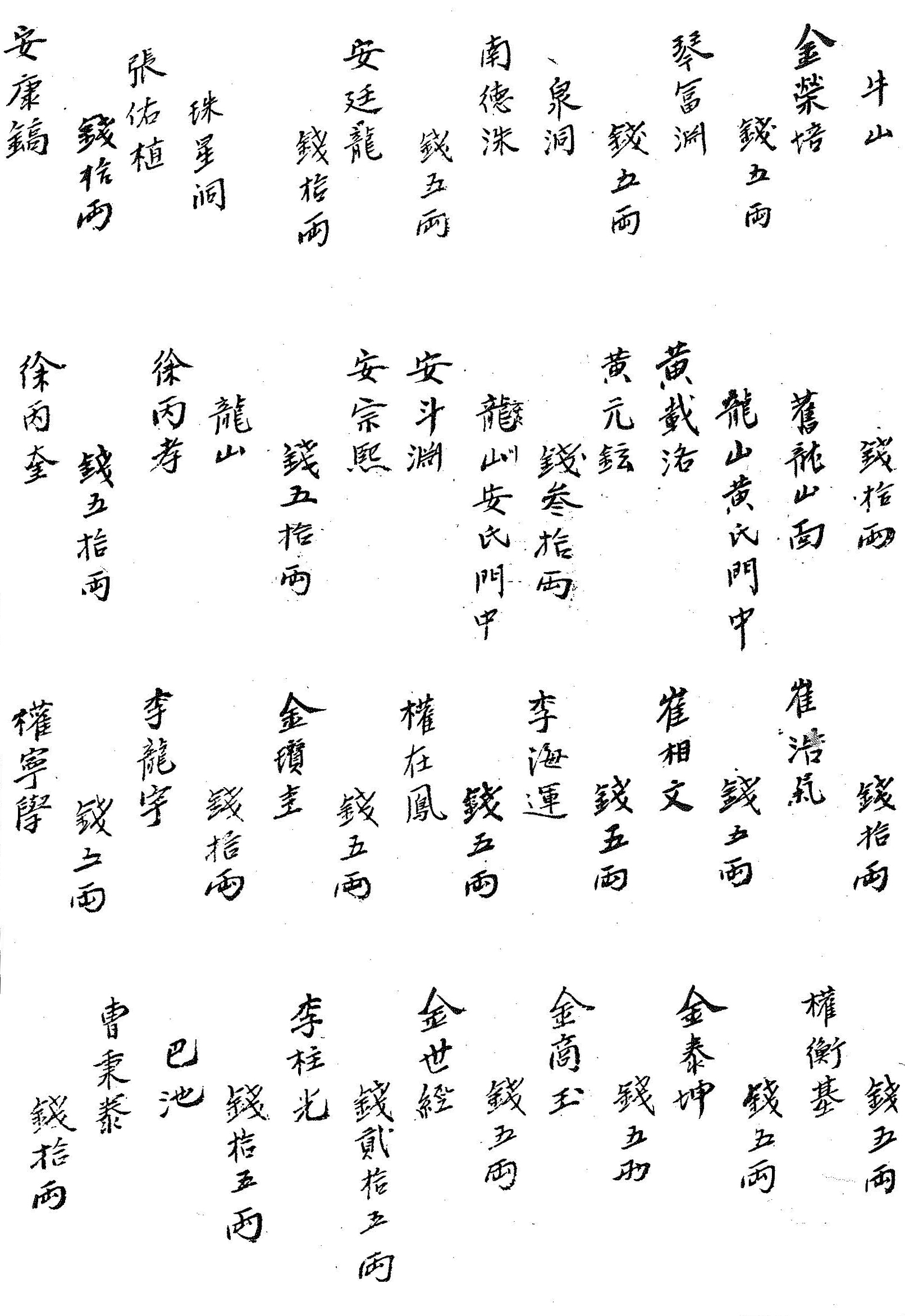

작성연대가 불분명한 豊基鄕校 《契員出資名簿》로 풍기지역 9개면 총 224名 5,113兩의 계비 수납현황을 나열하고 있다. 문서에는 연대를 추정할 어떠한 기록이나, 명부에 드러나 있는 인명을 비교할 만한 직접적인 단서가 없고 다만 지역별로 구분하여 인명, 혹은 가문의 명칭과 출자금액만을 기록하고 있다. 추기되는 양상에 동일 인물이 재차 등록된 것이나, 지역이 중첩되는 것으로 보아 단기간에 일회성으로 작성되었다기 보다는 일정한 시간을 두고 어떠한 목적을 띄고 시간 순으로 지속적으로 추가 기입된 것으로 보인다. 지역별 인명과 금액만이 기입되어 있어 어떠한 계에 어떤 목적으로 비용이 갹출되었는지는 알 수 없지만 당시의 풍기지역의 재정적 근간을 이루는 성관들의 일면을 살펴볼 수 있는 자료이다.

한편 명부에 드러나는 성씨의 분포를 살펴보면 풍기지역의 일반적으로 士族으로 간주할 만한 黃氏, 金氏, 李氏 등이 중심이 되는 것을 알 수 있는데, 이를 통해서 풍기향교에 소장된 교육모임의 인명부인 《講學所契案》과 그 성격이 크게 다르지 않음을 유추할 수 있겠다. 《강학소계안》은 풍기지역을 각 면별, 동리별로 구분하여 강학소에 참여한 인물의 인명, 생년, 자호 등을 인물의 연령순으로 기입하고 있는 것으로 양반사족중심의 기득권과 신분적 위계를 확인하는 차원에서 작성된 것으로 보이는 문서이다. 이를 통해서 풍기지역의 인적구성의 양상을 살펴볼 수 있는데, 향사와 더불어 지방 재지사족들의 주요한 활동 중의 하나인 강학에 참여한 인물들을 기록한 것으로 풍기지역의 사족들의 교류양상을 보여주고 있으며, 주요 성관인 황씨, 김씨, 이씨 등이 인적분포에 있어 절대 다수를 차지하고 있고, 본 문서에 드러나는 인명의 성관이 그와 크게 다르지 않는 점을 미루어 보아 비록 어떠한 모임에서의 어떤 활동을 준비, 혹은 집행하기 위한 것인지는 불분명하나 풍기지역의 경제적 기득권을 상당부분 차지하고 있는 이들의 모임의 명부라는 것을 알 수 있다.

조선시대의 향촌사회는 상당히 다양한 방면으로 사회상이 전개되고 있었다. 때문에 무엇이든 일률적으로 설명하기 곤란한 경우가 많은 것이 사실이다. 그것은 기득권을 가지고 있던 지배신분층의 존재형태, 즉 士族層이 자기 이익을 고수할 수 있을 만큼 강력하였는가의 여부에 따라, 또는 반대로 사회 전반적인 변화에 편승한 새로운 세력이 지배층과 대항할 만큼 성장하였는지의 여부에 따라 크게 달라질 수 있는 것이었다. 대체로 사족의 기반이 강한 영남지역에서는 이러한 변화가 상대적으로 미약한 실정이었다. 본 문서에서 드러나는 바도 이와 크게 다르지 않은 양상을 띄는 것으로 당시의 풍기지역을 주도하는 성씨계층을 보여주는 것이라 하겠다.

향교 운영에 참여한 계원들의 명부라고 본다면 향교의 재정적 상황의 일면을 보여주는 자료라고 할 수 있을 것이다. 다만 향교의 일반적 기능이라는 측면으로 봤을 때 이 문서는 향사 및 교육비용의 충당에 관한 것으로 향교운영에 재정적 충당이 어떻게 이뤄지고 있는지에 대한 상황을 보여준다고 할 수 있겠다. 그러나 향교운영에 있어 실질적 경제력을 담당하는 토지와 노비가 관련된 직접적인 문서가 풍기향교에는 남아있지 않다. 다만 여타의 문서와 같이 조선 후기에 작성된 것으로 본다면 향교의 재정적인 형편과 관련하여 향교의 보수와 각종 器物의 준비, 교육활동 등을 위해서는 막대한 재원이 필요하였을 것이고, 그러한 재원을 직접 생산활동을 통해 확보할 수 없었던 향교에서의 재정확보의 차원에서의 일반인으로부터의 많은 지원은 재정적 어려움을 타계하는 주요한 수단이었음은 분명하고, 본 문서 또한 그러한 사정에서 기인하여 작성되었을 가능성이 결코 적지 않음을 알 수 있는 것이다.

특히 풍기향교는 향교가 건립되고 이건하는 과정을 수차례 반복하면서 향교의 중수와 크고 작은 수리가 꾸준히 계속되었고 본청에 해당하는 대성전이나 동서무의 사정 또한 그와 다르지 않아 지속적으로 중수의 논의가 향중에 발의되었으며, 그러한 사정에는 향교에 별다른 재원이 없었다라는 기록이 현재 남아 있는 《雜錄》에도 많이 나타나는데 그럴 때마다 관에서 재원을 확보해 줄 것을 요청하는 呈文을 수 차례 本府와 監營에 올리는 것으로 보아 향교 운영에 대한 재원과 깊은 관계가 있는 것으로 보인다.

비록 기록된 내용이 한정적이기는 하나 풍기향교에 소장된 여타의 자료 등과 비교해 보면 주로 향교의 운영, 향교의 강학, 재정 등과 연관되었던 것으로 보여지고, 서술하고 있는 양상 또한 각 면별, 동리별로 파악하고 작성하고 있는 점 등으로 보아 향교의 사회, 경제적 기능을 비교적 상세히 보여 줄 수 있는 자료라고 할 수 있겠다.

자료적 가치

작성연대가 불분명한 문서로 명부에 기입된 사항이 극히 제한적이지만, 풍기지역을 각 면별, 동리별로 구분하여 인명 및 가문과 그들이 갹출한 비용 등을 기록하고 있어 당시 풍기지역의 성관의 재정적 상황을 보여주는 자료이다. 이를 통해서 풍기지역의 성관의 경제력을 유추해 볼 수 있으며, 향교소장 여타의 자료와 비교를 통해 풍기지역의 재지사족의 인적 구성과 교류양상을 살펴 볼 수 있는 자료라고 하겠다. 지역적 구별로 기입하고, 추기의 경우 지역이 중첩되거나 인물이 재차 등록되고 있고, 정확한 금액을 기입하고 있어 풍기향교 소장 여타의 문서와의 연관성을 파악한다면 당시 풍기지역의 경제상황과 재정 운영의 전반을 살펴볼 수 있는 기초자료로 가치가 있을 것으로 보인다.