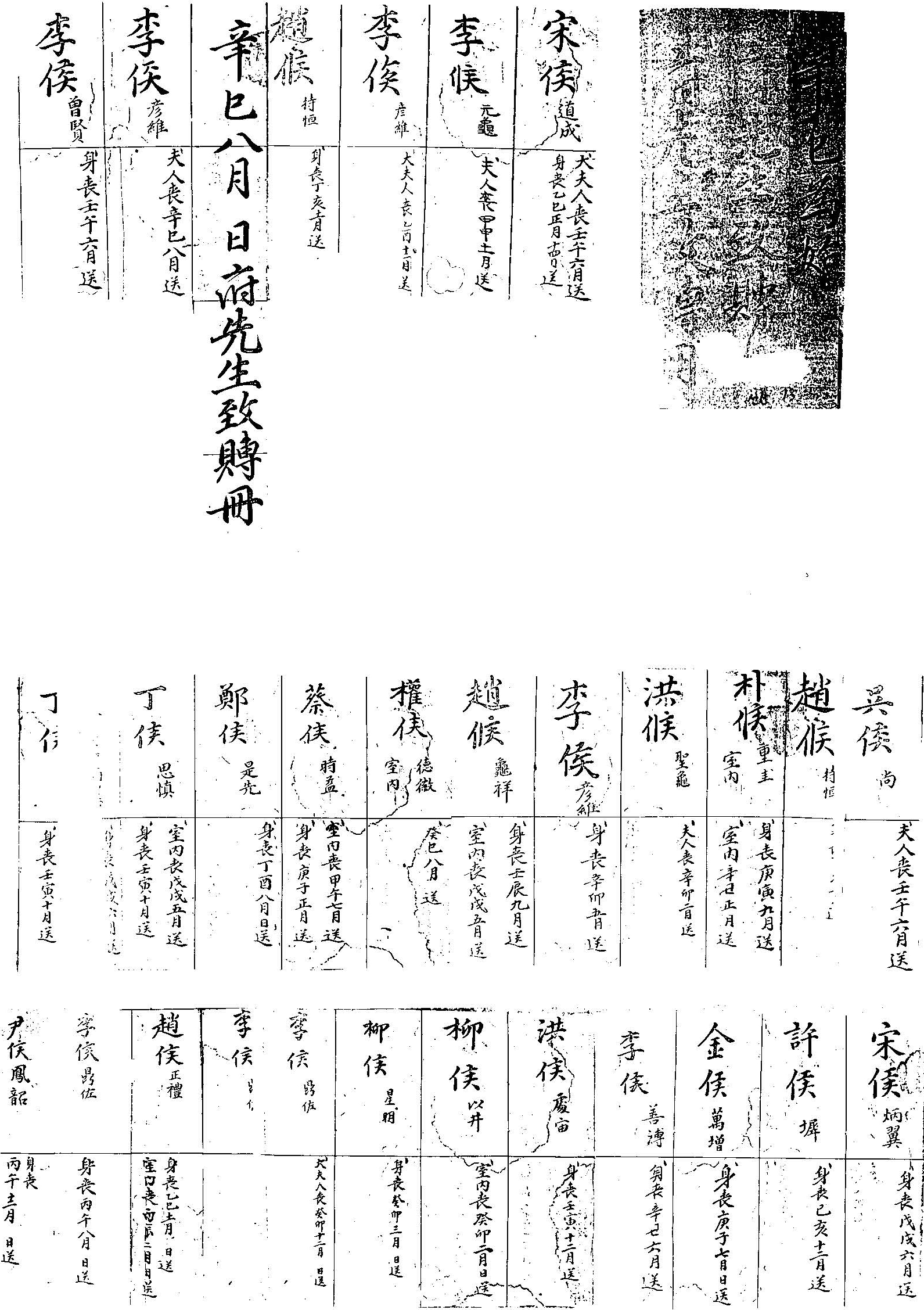

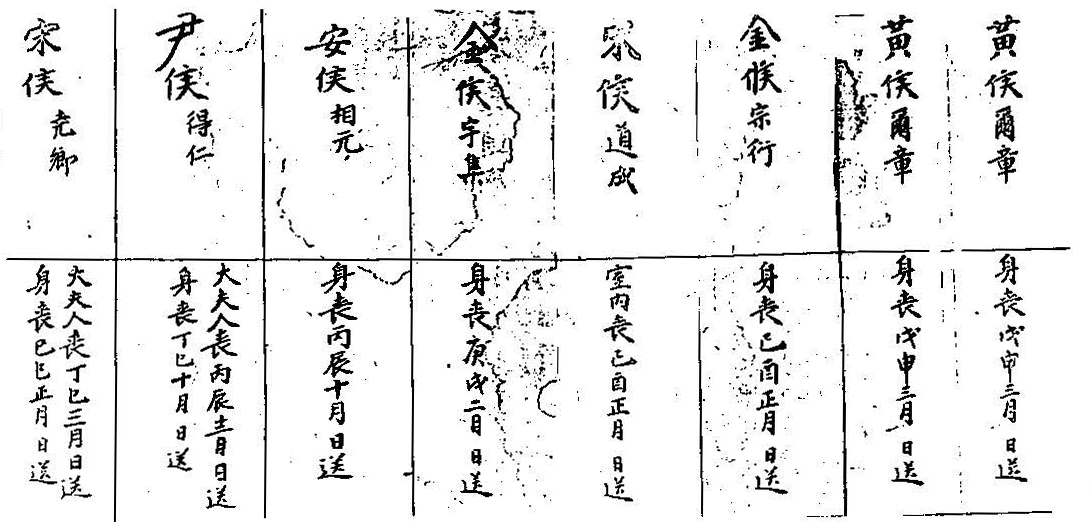

신사년 8월에 작성된 선산향교(善山鄕校) 부선생치부책(府先生致賻冊)으로 선산부사의 이임사유를 기록한 것.

자료의 내용

辛巳年 8월에 작성된 善山府 〈府先生致賻冊〉으로 선산부사 37명의 離任事由를 적시하고 있는 문서이다. 부사들의 체직정보가 명확하게 밝혀진 바가 없어 현재까지 알려진 사실 등을 미루어 보아 18세기 초반을 전후한 선산부사들을 면면을 확인할 수 있다. 그러나 본 문서가 기입된 신사년이 그 당시의 사실관계를 적시하기 위해 작성된 연도를 의미하는지, 시간이 지난 후에 정리를 목적으로 작성된 것인지 명확하지 않아 작성연대를 정확하게 알 수 없다.

선산은 조선 태종대에 도호부로 지정되면서 도호부사를 파견해왔다. 조선은 성리학을 통치이념으로 하는 사회였고, 이러한 사회에서는 성리학적 가치가 모든 분야에서 핵심적인 가치로 인정되어 정치, 경제, 사회, 문화를 지배하였다. 지방행정기관의 정책은 중앙정부의 영향하에서 이루어졌다. 중앙정부는 관찰사나 수령에게 중앙정부의 시책방향을 전달하기도 하는데 수령이 행해야 할 지침이 수령칠사였다. 즉, 農蠶盛, 戶口增, 學校興, 軍政修, 賦役均, 詞訟簡, 姦猾息이라 하여 이러한 지침에 따라 수령은 행정업무를 수행하였다. 이것을 크게 나누면 수취기능과 관련한 것, 농민의 재생산기반을 보장하는 측면, 교화기능 등으로 구분하여 볼 수 있다.

수령의 임용은 官人들의 考課를 참조하여 擬望單子를 작성하던 銓官들의 薦望에 의해 임명하는 것이 원칙이지만, 유능한 수령을 널리 구하기 위해서 이외에도 천거제도와 취재제도를 선초 이래 실시하였다. 조선 중기 이후에는 中批制度도 실시되었다. 이외에도 조선후기에는 銓官薦과 別薦제도도 시행되었다. 전관천은 수령에 가합한 자로서 천거를 받지 못한 자는 이조당상이 薦議하고, 고과성적이 우수한 자는 비록 천거자가 없어도 모두 전관이 천의하도록 했다. 수령 별천제도는 문, 무, 음관인들을 官秩의 고하나 수령직 역임 여부에 관계없이 수령으로 천거하여 국왕의 재가를 받아서 이조에서 調用토록 하던 천거제도로서 천거권은 2품 이상의 관원과 삼사의 관원들이 행사하였으며, 별천하라는 국왕의 하명에 따라 수시로 행사되었다.

수령의 임기에는 1,800일과 900일 2종의 임기가 있었는데, 조선전기 수령의 임기규정이 잘 지켜지지 않자 수차례 재직기간과 이직에 관한 규정을 바로잡았다. 『續大典』에 의하면 당하수령은 30개월, 당상수령은 20개월, 변지수령은 12개월, 侍從수령은 15개월 재임 이후에야 타직에 이동할 수 있다고 규정되었으며, 그 뒤 시종수령의 遷限만이 24개월도 변경되었다. 이렇듯 법제상으로는 수령의 임기가 규정되어 있었으나 실제로는 잘 지켜지지 않았고, 瓜滿에 의한 교체는 매우 드물었다. 징계에 의한 교체를 罪遞라고 하고, 전직에 의한 교체, 친인척의 상피로 인한 교체, 喪으로 인한 喪遞, 신병으로 교체되는 病遞 등이 있었다.

본 문서에서 나타나는 선산부사의 이임사유는 身喪 23명, 夫人喪 4명, 大夫人喪 5명, 室內 7명, 送 1명으로 기록되어 있는데 사유의 절대 다수가 본인, 부모, 모의 상이었음을 알 수 있다. 다만 문서에 기록된 부사들의 면면이 상세히 남아 있지 않아 선산부의 어느 시점에서의 전체 부임한 수령에 대한 기록인지 명확하지 않을 뿐만 아니라, 체직과 관련된 부분을 언급하고 있지 않고, 여타의 부기사항이 없어 상체와 관련된 사항만을 기록한 것인지에 대해서도 명확하게 알 수 없다.

자료적 가치

선산부에 체직한 부사들의 이임사유를 기입한 〈부선생치부책〉으로 작성시기의 선산부사의 이임사유를 살펴볼 수 있다. 부사들의 遞職정보가 명확하게 밝혀진 바가 없어 현재까지 알려진 사실 등을 미루어 보아 18세기 초반을 전후한 선산부사들을 면면을 통해 당시의 선산부사의 인적구성을 살펴볼 수 있다.

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1989.

『朝鮮時代嶺南書院資料集成』, 李樹健 外,, 國史編纂委員會, 1999.

『한국지방자치학회보』14, 이상엽, 한국지방자치학회, 2002.

1차 작성자 : 윤정식