선산향교(善山鄕校) 찬자홀기(贊者笏記)

자료의 내용

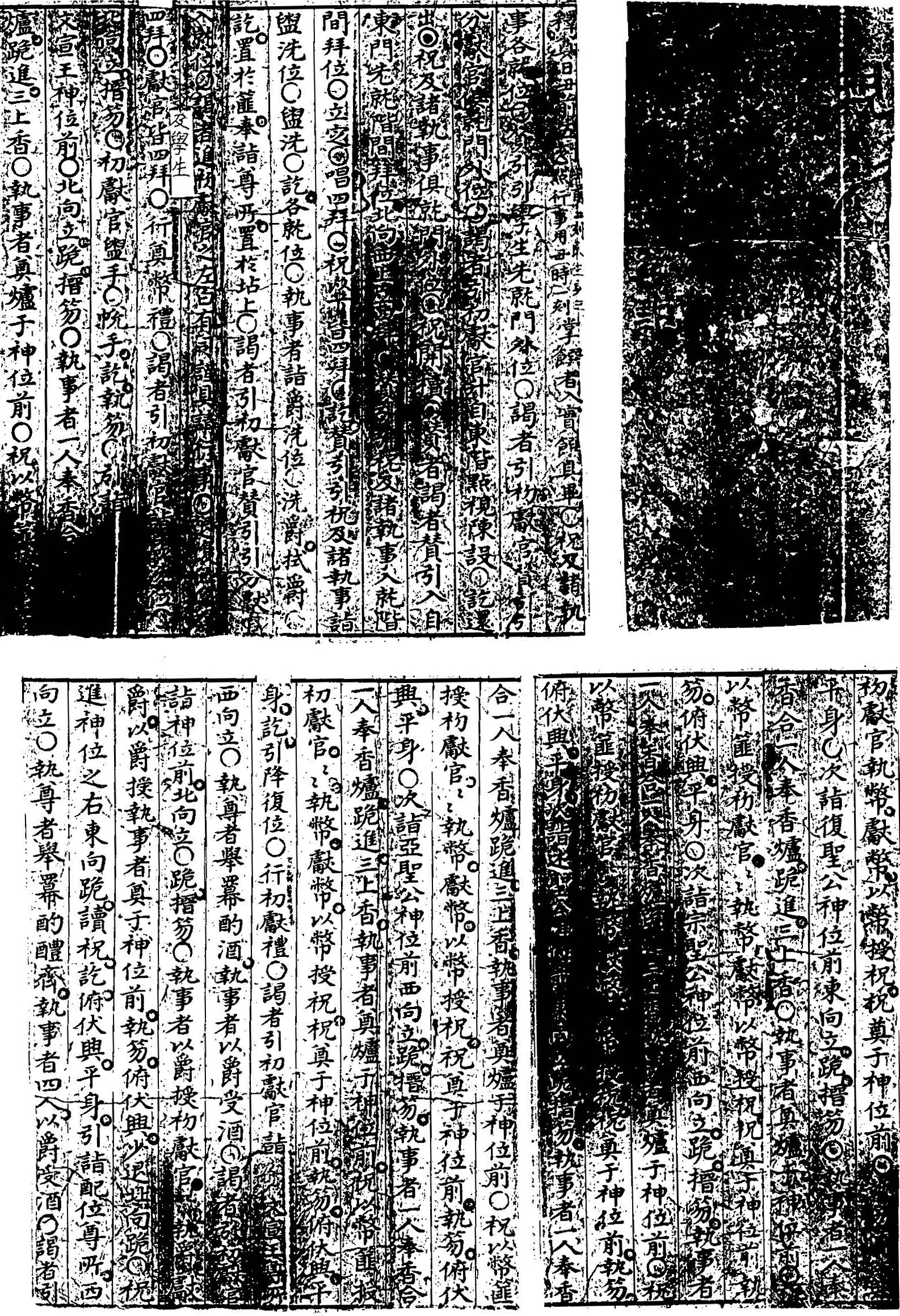

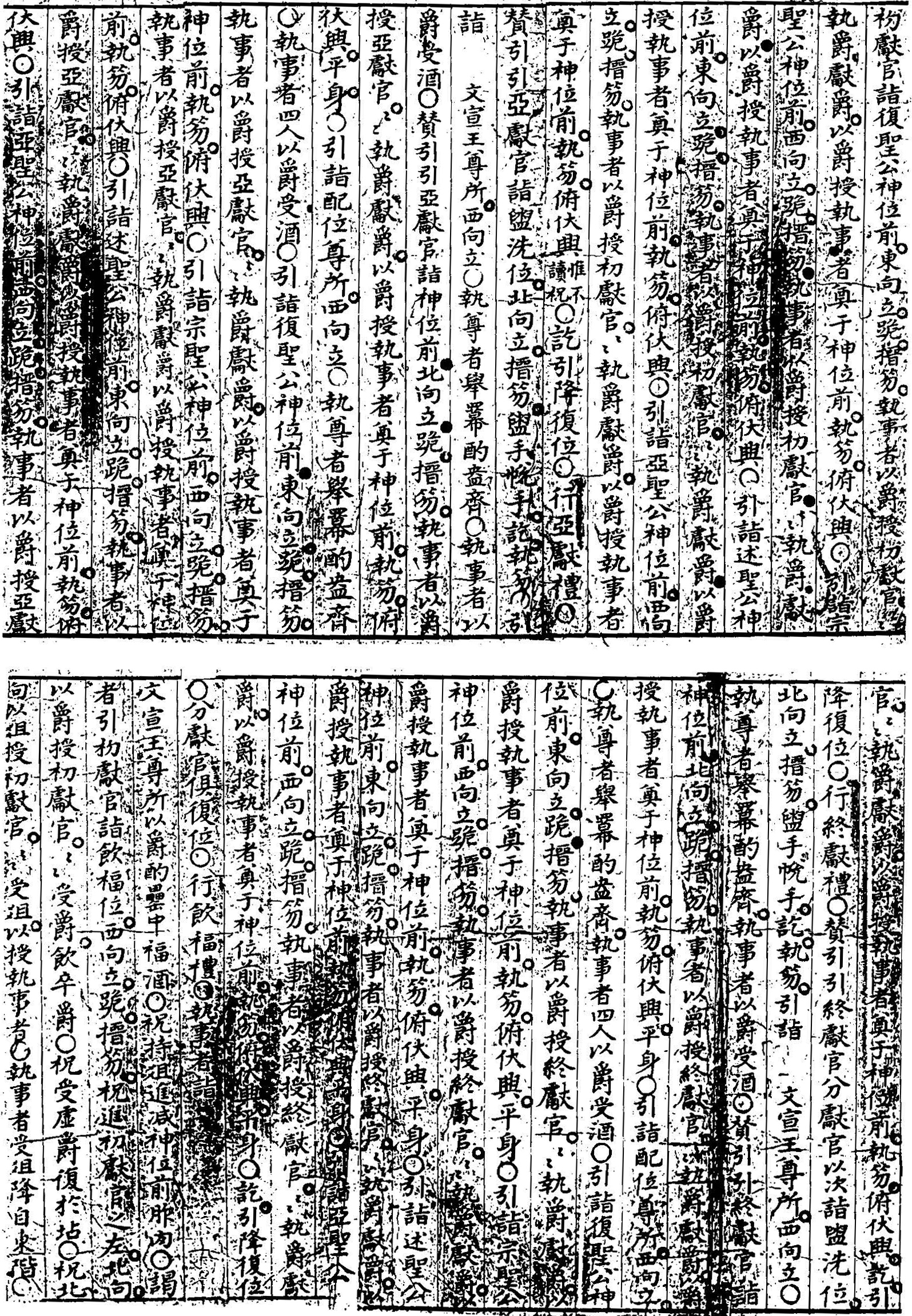

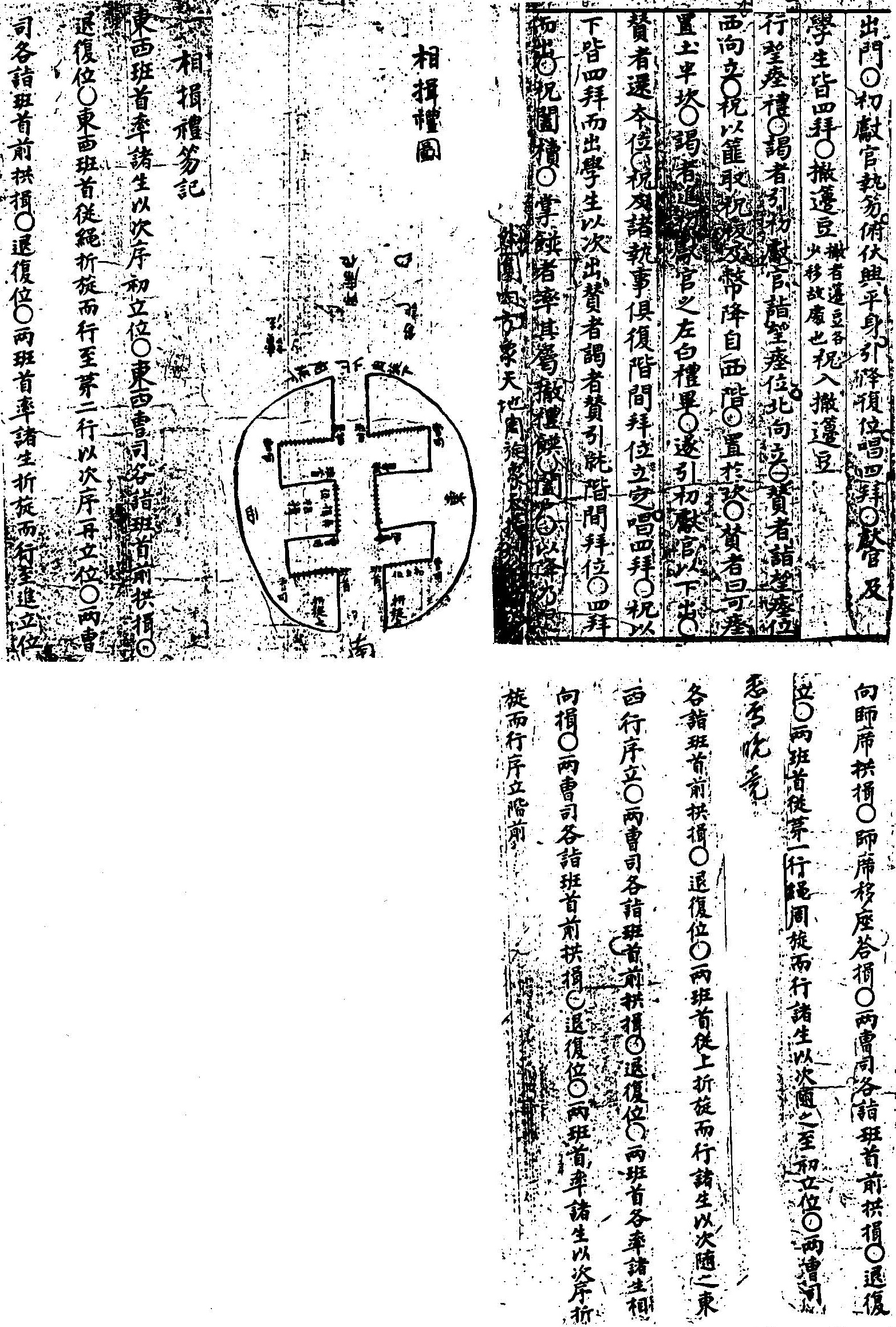

작성연대를 알 수 없는 선산향교 찬자홀기이다. 홀기는 석전제례시에 시행되는 순서를 기록한 것으로 본 문서에는 차례에 관한 부분만이 기록되어 있어 선산향교 석전시 헌관의 역할과 석전시 거행되는 순서가 상세히 살펴볼 수 있다.

향교는 고려조에서 王京이 아닌 지방에서 유학을 교육하기 위해 세운 官學 교육기관이다. 새로운 정치이념과 권력 구조의 모형을 유교 속에서 찾고 이를 基層사회까지 전파시키려는 의지의 구현이 향교의 건립을 가져왔던 것이다. 향교제도는 先聖, 先師를 모시면서 그들의 가르침을 교육하는 것으로 配享공간과 講學공간을 갖추고 있다.

조선초기 ‘一邑一校’로 확충, 정비된 향교는 조선시대 유교의 기본정신을 배우고 익히며 점검하는 곳이었다. 따라서 조선조에 들어와 향교는 교육적 기능과 문화적 기능이 확대, 강화되었다. 곧 향교는 유교이념의 강학과 유교이념으로 백성을 교화하는 기능을 수행하는 곳이었다. 조선조 태종은 지방수령의 직무에 ‘學校興’을 추가하여 향교를 중심으로 한 興學策을 수령의 중요한 임무로 강조하였고, 성종에 간행된 『東國輿地勝覽』에 의하면 전국 8개 도에 328개소의 향교가 존재하였는데, 이는 당시 지방관제와 비교할 때 거의 모든 군현에 향교가 설립되었음을 짐작할 수 있다. 이러한 향교가 조선중기에 오면서 書院의 등장으로 쇠퇴하고 임진왜란 때 많은 향교가 불타는 어려움을 겪었지만 중건하거나 새로운 자리를 찾아 건립되기도 하였다. 그러나 국가에서 파견하던 교관이 없어지면서 향교는 관학으로서의 성격은 급격히 쇠퇴하고 文廟 享祀를 담당하는 종교적 공간으로서의 기능만이 남게 되었다. 즉 조선전기의 향교는 祭享的 기능과 敎學的 기능을 비교적 조화롭게 수행해 갔으나, 16세기 후반 서원, 서당의 보급과 함께 私學기관이 향교의 교육적 기능을 대신함에 따라 향교는 오히려 제향적 기능에 치중하면서 지방 유림의 정치, 사회적 중심지가 되었다. 이로써 향교의 문묘는 정치, 敎化의 기본이념인 유교의 聖廟로서의 의미가 더욱 강조되었고, 문묘제향은 왕권을 대행한 監司와 수령의 감독과 책임 하에 鄕中士林과 공동 운영해 나갔다. 이때부터 향교의 임원들은 釋奠의식과 함께 社稷壇, 城隍祠 등의 제향까지 주관하였다.

조선시대의 군현과 향교 내에서 거행했던 제례는 여러 가지가 있었다. 향교에서의 제례로는 춘추의 석전제, 매달 초하루와 보름에 분향하는 朔望謁聖禮가 있었으며, 그 외 향교를 수리, 중수할 때 위패를 잠시 다른 곳에 옮기면서 올리는 移安祭와 還安祭가 있었다. 그리고 군현에서 거행하는 제례로는 매달 삭망에 왕을 상징하는 전패를 모셔둔 객사에 나아가 예를 올리는 望闕禮와 그 외에 사직제, ?祭, 祈雨祭, 城隍祭 등이 있었다. 이러한 각종 제례에는 수령이나 교임들이 獻官으로 참석하는데, 이들 헌관들을 보좌하고, 제례의 원활한 진행을 위해 시중드는 집사의 역할을 교생이 담당하였다. 본 문서에서도 석전시의 헌관들이 제례를 주관하고 학생들이 보좌하는 역할을 맡고 있다.

본 문서에는 석전제의 시기를 기록하고 있지만 통상 매년 춘, 추기로 음력 2월, 8월 上丁日에 5성을 봉향했기 때문에 5聖에 대한 제례 순서만 엿볼 수 있다. 釋奠은 전통사회에서 山川, 廟社에 올리던 제사나 학교에서 先聖先師를 추모하기 위하여 올리던 의식을 말한다. 석전의 차례는 執事分定記에 따라 먼저 소임이 정해진 후, 이들 가운데 執禮 및 廟祠가 먼저 섬돌 아래에서 네 번 절하고 손을 씻고 자기 위치에 서면 시작된다. 석전의 절차는 창홀, 전폐례, 초헌례, 아헌례, 종헌례, 분헌례, 음복례, 망료례 등의 순서로 되어 있다. 보통 성균관에서는 행하는 석전의 절차는 舞樂이 함께 진행되지만 선산향교의 경우, 여타의 지방 향교와 마찬가지로 악과 무는 없다.

자료적 가치

釋奠은 전통사회에서 山川, 廟社에 올리던 제사나 학교에서 先聖先師를 추모하기 위하여 올리던 의식을 말한다. 본 문서를 통해 선산향교 석전제의 순서와 헌관과 학생들의 역할을 살펴 볼 수 있다.

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1989.

『朝鮮時代嶺南書院資料集成』, 李樹健 外,, 國史編纂委員會, 1999.

1차 작성자 : 윤정식