갑술년 선산향교(善山鄕校) 사마록(司馬錄)

자료의 내용

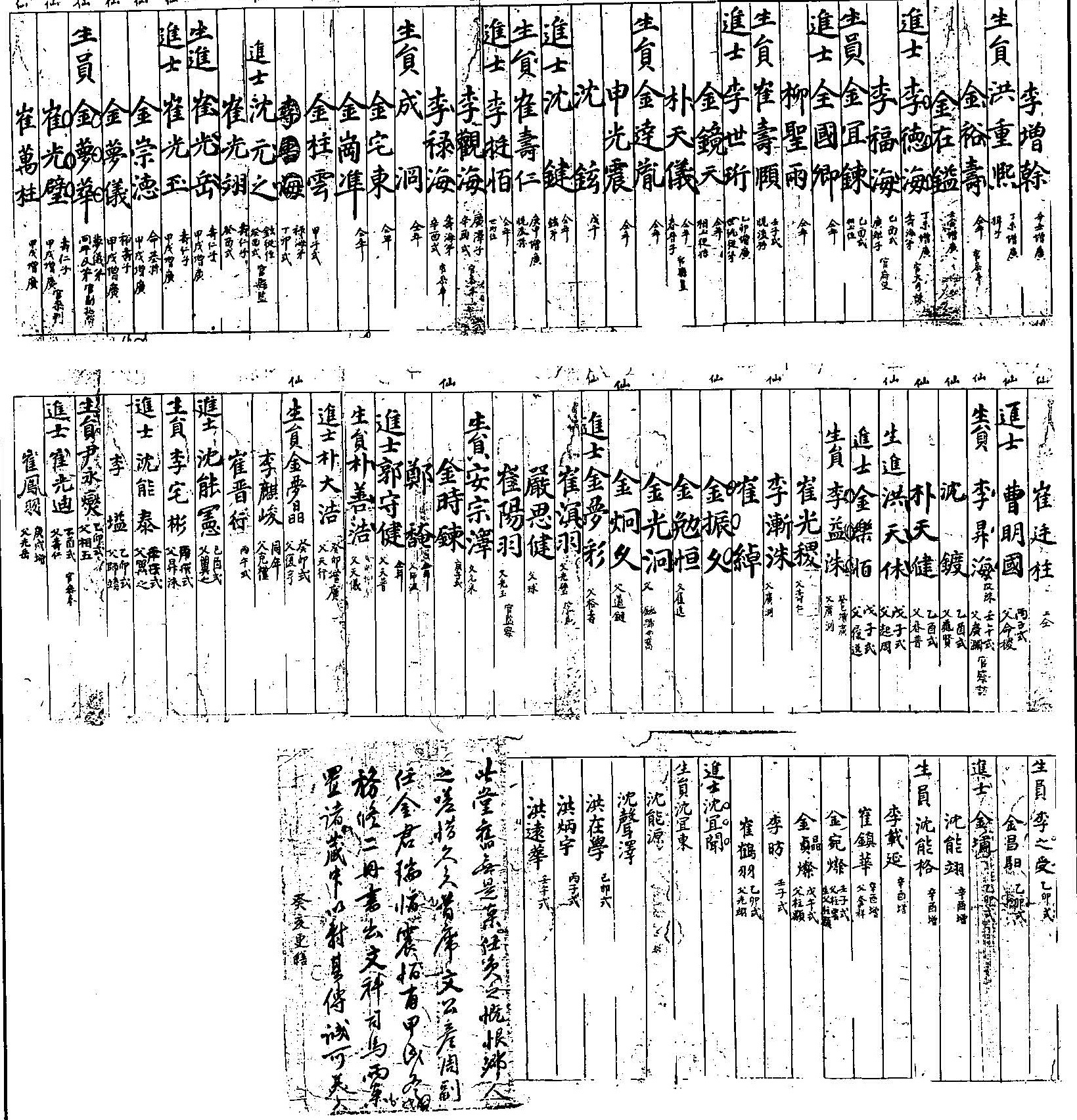

갑술년에 작성된 선산향교 〈사마록〉으로 선산향교에 소장된 〈문과안〉과 함께 성책된 것으로 선산지역 생원, 진사시 합격자 218명을 기록하고 있다. 司馬榜目은 응시 당시의 신분과 거주지 및 가계관계를 기록한 것인데, 본 사마록은 생진시 합격자의 인명과 응시과의 연도와 종류, 관직 및 부기사항 등을 간략하게 기록하고 있어 선산지역 사마소 운영에 있어서의 인적구성의 일면만을 보여주고 있다고 하겠다.

조선시대 각 고을에는 生員, 進士들이 모이는 곳 또는 모여서 공부하는 서재라 할 수 있는 司馬所 혹은 司馬齋라는 것이 있었다. 생원, 진사에 합격하면 서울에 있는 성균관에 입학하여 문과 준비를 하는데, 여러 가지 사정 때문(문과의 실패, 경제적 곤란, 질병, 가사 등)에 고향으로 돌아온 생원, 진사들의 교육장소로 마련된 것이 사마소였다. 따라서 사마소는 지방의 성균관이라 할 수 있으며, 향교와 서로 밀접하게 연결되어 있었다. 그리고 성균관에서 청금록을 작성하듯 사마소에서도 자기 고을 생원, 진사들의 이름을 적어 넣은 사마록(혹은 사마안)을 작성하였다. 사마소는 양반들의 독점적인 학교기관이자 향촌기구로 유지되어 왔고, 사마록도 양반이 아니면 이름을 올리기가 불가능하였다.

사마록의 작성 시기는 생원, 진사의 배출이라든가 성균관의 입학 여부 등 고을 형편에 따라 제각기 달리하였다. 사마소는 교육정도가 비슷한 서원의 등장과 발달로 위축되었고 임진왜란과 병자호란으로 대부분 불타버린 채 방치되었다가, 대체로 숙종 이후에 여러 고을에서 중건되었고 사마록도 재작성되었다. 사마소의 중건, 사마록의 재작성은 신분제 변동 속에서 양반사족들이 지배신분으로서의 지위와 신분적 우위를 도모하기 위한 목적에서 이루어졌다. 본 문서에서 살펴볼 수 있는 것도 선산지역 사마록이 언제부터 작성되었는지는 명확하지 않지만 1510년(중종 5)에 생원시 장원을 한 金就精으로부터, 1882년(고종 19) 생원 식년시에 합격한 洪遠華에 이르기까지의 인물들이 입록되어 있다. 문서에 별다른 부기사항이 없어 1510년에 작성되기 시작하여 19세기 후반에 이르렀는지, 1882년에 작성하면서 이전의 기록들을 수집하여 새롭게 작성한 것인지, 혹은 그 기간동안 작성되면서 수시로 추기를 하였는지는 알 수 없다. 다만 현재까지 밝혀진 선산지역 사마록은 본 문건 밖에 남아 있지 않다는 것으로 미루어 보아 선산이라는 향촌사회를 주도적으로 이끌었던 사족층들이 그들의 주도권을 강고히 하기 위해 사마소 운영과 사마록 작성을 하였고, 본 문서가 바로 그러한 증거라고 할 수 있다는 것이다.

19세기에 庶出, 吏族 등 양반이 아닌 사람들이 생원, 진사에 합격하는 사례가 계속 늘어났다. 그러나 양반사족들의 완강한 반대로 이들의 사마소 참여, 사마록 등재 시도는 실패하였고 양반사족들의 사마소, 사마록 고수는 고을의 형편에 따라 다르기도 하였지만 과거제도가 폐지되는 갑오개혁 이전까지 관철되었다.

본 사마록은 모두 218명의 명단을 담고 있다. 편찬 원칙이라든가 편찬 목적 등을 서두에 밝히지 않고 그저 인물과 인물에 대한 간략한 부기만을 수록하고 있어 어떤 기준으로 생원, 진사들을 수록하였는지는 분명하지 않다. 그러나 사마록이 발간된 여타의 지역에서 비슷한 시기에 발간된 사마록을 참고하면 선산의 사마록의 편찬 방침과 목적을 짐작할 수 있다. 1894년 이전에 만든 여러 고을의 사마안은 엄격한 기준이 있었던 것으로 보인다.

생원, 진사에 합격하면 사마록에 등재할 자격을 얻게 된다. 합격을 하면 향교 대성전에 나아가 공자 위패에 절을 올리는 謁聖을 하는 것이 관례이며, 그런 다음 기존의 사마들이 사마소에 모여 신입 사마의 자격을 심사하고 이름을 사마록에 써넣는다. 새로 사마록에 이름을 올린 사람들은 新入禮錢을 내고 크게 잔치를 벌이는 것이 관례였다. 그런데 모든 합격자가 사마록에 이름을 올릴 수 있는 것은 아니었다. 여기에도 일정한 기준과 자격이 있었다. 사마록에 이름을 올린 先案의 후예이거나 문벌이 있어야 했다. 통상 사마록은 고을에 사는 사마들만으로 제한된 것은 아니었다. 고을 출신자들이 압도적이기는 하지만, 비록 적은 숫자이나 다른 고을에 살고 있다고 하더라도 사마안에 이름을 올린 사람의 후예이거나 외향, 처향 등의 연고가 있을 경우 양반으로서의 신분적 하자만 없다면 사마록에 입록을 요청할 수가 있었다. 다시 말하면 地閥과 世德이 있는 양반의 후예로 고을에 살거나, 또는 고을에 연고를 가지고 있는 사마들은 본인들이 원하기만 하면 사마록 입록이 가능하였다. 그러나 신분적 하자가 있다고 판단되면 사마합격자라도 사마안 입록이 불가능하였던 것이다.

본 문서에서도 인명과 간략한 사항만이 기록되어 있어 여타의 사마록과 비슷한 형태의 입록이 이뤄졌을 것으로 판단된다.

생원, 진사시는 조선시대의 양반관료들의 최고의 등용문인 문과의 응시자격을 얻기 위한 시험 내지 성균관 입학자격시험 등으로 인식되어 왔는데, 조선후기의 하대로 내려올수록 그러한 측면 보다는 士類로서의 사회적 지위를 공인받기 위한 것으로 그 성격이 변화하였다고 볼 수 있다. 물론 19세기 후기에 이르러 생원, 진사시는 覆試를 면제받는 특혜합격자들의 양산으로 자격시험으로서의 기능을 수행할 수가 없게 되었음은 물론 사류로서의 사회적지위가 공인되는 시험이라 하기도 어렵게 되기도 하였지만 본 문서는 16세기 초반부터 생진시 합격자를 기록한 것으로 그 가치를 유지한다고 하겠다. 그리고 조선후기의 사류들의 일반적인 풍조가 관직취임 보다는 재야에서 학문연구와 후학지도에 힘쓰는 것을 더 큰 보람으로 여겼기 때문에 생진시 합격후 문과에 응시하지 않는 것과 응시하여도 많이 떨어진 것을 자랑하기에 이르러 ‘才勝德이면 小人이요 德勝才라야 군자가 된다.’는 『書經』의 구절을 暗誦하면서 영리하고 약삭빠른 출세주의자 보다는 우직한 在野士人들을 높게 평가하였던 사류들의 유교적 사회풍조 때문인 것이라 할 수 있다.

자료적 가치

16세기 초반부터 19세기 후반에 이르기까지 선산지역의 생원, 진사시 합격자들의 명부로서 그들의 응시 당시의 연도와 과시의 종류 가족관계 등을 기록한 귀중한 문서이다. 사마록은 선산지역의 양반들의 독점적인 학교기관이자 향촌기구의 운영 당사자들로 구성된 명부로 신분제 변동 속에서 양반사족들이 지배신분으로서의 지위와 신분적 우위를 도모하기 위한 목적에서 이루어진 것이다. 수세기 동안의 생진시 합격자들의 명부를 기록한 것으로 士類로서의 사회적 지위를 공인받기 위해 작성된 문서라 할 수 있겠다.

「1930년대 전라도 남원 사마안 편찬에 비춰진 신분의식」, 『한국근현대사연구』 제50집, 尹熙勉, 한국근현대사학회, 2009.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1989.

『朝鮮時代嶺南書院資料集成』, 李樹健 外,, 國史編纂委員會, 1999.

1차 작성자 : 윤정식