갑술(甲戌)년 선산향교(善山鄕校) 문과안(文科案)

자료의 내용

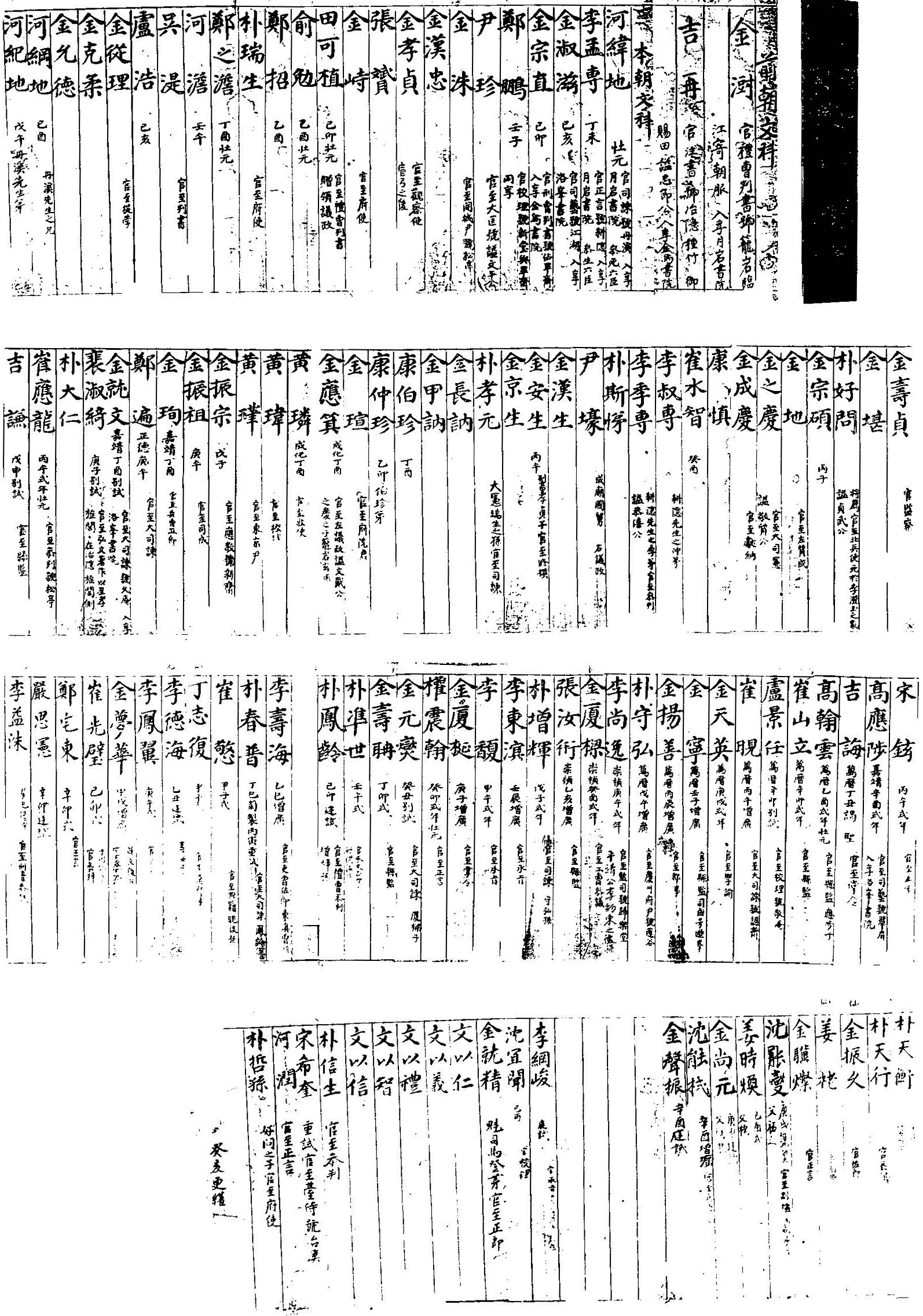

갑술년에 〈司馬錄〉과 함께 성책된 선산향교 소장 〈文科案〉으로 고려 말엽 이래 문과 급제자를 수록한 문서이다. 前朝 金澍와 吉再를 필두로 本朝 河緯地부터 朴哲孫까지 총 117명의 문과합격자를 기록한 것으로 이들의 字와 생년의 干支, 그리고 급제한 해의 干支, 문과 시험의 종류, 최종 벼슬과 本貫 및 가족관계 등이 상세하게 기록되어 있다.

조선은 유교 이념에 기초한 學行과 실무 능력을 갖춘 고급 관료를 선발할 목적으로 文科를 실시하였다. 문과는 개인의 능력을 기초로 중앙정치권력과 사회지배층을 확대, 재생산하는 시험제도였다. 경쟁을 표방한 문과는 공정하게 개인의 재능을 평가하여 인재를 선발하는 것을 기반으로 하였다. 따라서 시험의 전 과정에 공정성을 보장하기 위한 여러 가지 제도적 장치를 도입하였다. 채점 과정에서 인적 사항을 봉함하는 封彌法과 인적 사항과 답안을 분리하는 割封法, 필체를 알아볼 수 없도록 답안을 朱草하는 易書法 등이 그 대표적인 예이다. 이외에도 응시자가 준비하는 試紙의 지질과 규격, 內打印을 통한 답안의 중간 점검 등 그 세부적인 제도는 일일이 열거하기 어려울 정도로 엄밀하게 구비되어 있었다. 이와 같은 제도적 장치들이 있었기 때문에 조선시대 내내 과거가 고급 관료를 충원하는 방법으로 활용될 수 있었을 것이다.

조선시대 문과는 3년에 한차례씩 시행되는 식년시와 국가의 경사를 기념하며 비정기적으로 시행되는 增廣試, 別試, 庭試 등의 慶科, 국왕의 문묘 전알을 기념하는 謁聖試, 문신 重試의 對擧로 시행된 重試對擧別試, 특정 지방을 대상으로 하는 外方別試 등 그 종류가 다양하였다. 하지만 이를 대별하면 정기시인 式年試와 국가의 경사를 기념하여 비정기적으로 시행하는 慶科, 특정인이나 특정 지방을 대상으로 하는 기타과로 나눌 수 있다.

조선 초기 문과는 식년시를 중심으로 운영되었으며, 『經國大典』에도 식년시 규정만이 실려 있다. 그러나 세조대 이후 경과 시행이 늘어나 17세기부터는 식년시보다 경과가 더 큰 비중을 차지하였다. 그리하여 『續大典』에는 증과시, 별시, 정시, 알성시, 춘당대시 등 다양한 종류의 시험이 수록되어 있다. 식년시 문과는 경학과 제술을 겸비한 인재를 선발한다는 이상에 따라 고려시대에 비하여 경학의 비중을 높였다. 제도적으로는 회시에서 초장은 講經, 중장과 종장은 詞章을 시험하여 3場의 성적을 합산하는 채점방식을 채택하였다. 이와 같은 시험과목의 배치와 채점방식은 국가가 요구하는 인재상을 제시하는 것으로 교육의 내용을 지배하였다. 그러나 식년시 이외에 증과시, 별시, 알성시, 정시 등 사장의 제술로만 치르는 시험이 늘어나면서 문과 시험에서 경학의 비중은 점차 줄어들기도 하였다.

경과는 국가의 경사를 백성들과 함께 누린다는 ‘同慶’을 명분으로 시행되었다. 그러나 그 이면에는 국왕이나 집권 세력의 인사 수요나 민심 수습의 필요성과 같은 정치적인 이유가 내재되어 있는 경우도 많았다. 이러한 정치적인 속성 때문에 政變, 戰亂, 換局 등 정치적인 변동이 있는 경우 경과가 더욱 자주 설행되었으며 선발 인원도 늘어나는 경향이 있었다.

본 문서에는 총 117명의 문과급제자의 인명과 字號, 출생연도를 간지로 표기하였으며, 문과에 급제한 연도의 간지와 문서가 작성될 그들의 최종관직을 병기하고 있는 형식을 취하고 있다. 특히 당대에 있어서도 金澍, 吉再, 河緯地 등 명망있던 인물에 관해서는 입향된 서원, 대표적인 사건 등 조금 더 구체적인 인적사항 들을 부기하였을 뿐만 아니라 문과안에 등재되어 있는 그들의 후손들과의 혈연관계들도 병기하고 있다. 문과안 등재형식에 있어서 인물별로 약간의 차이를 보이고 있는데, 본 문서에는 인물을 중심으로 한 인명부의 형식을 취하고 있어 부기사항이 생략되었거나 인명만을 기록한 경우 어떠한 사정이 반영되었는지를 명확하게 알 수 없다. 총원 중 문과에 합격한 연도와 과거의 종류를 명확하게 알 수 있는 인원은 총 89명이고, 그렇지 않은 인원은 28명이다. 87명을 과시의 종류 별로 분류하면 식년시 46명, 증광시 17명, 별시 12명, 정시 6명, 알성시 2명, 중시 2명, 세종대 親試 3명, 무과에서 將薦된 1명 등이고, 과시의 시행연도별로 구별하면 고려조의 3명을 비롯하여 조선 초의 14세기 후반에 2명, 15세기 30명, 16세기와 17세기에 15명씩, 18세기 18명, 19세기 5명 등이다.

자료적 가치

작성연대가 명확하지 않지만 고려조 후반부터 조선조 19세기 초반까지 선산지역의 문과급제자 117명의 인적사항을 기록한 문과안으로 선산지역의 과거를 통한 중앙정계로 진출하는 인물의 일면을 살펴볼 수 있는 자료이다.

「19세기 文科에 대한 고찰」, 『한국문화』54, 박현순, 서울대학교 규장각 한국학연구원, 2011.

「조선시대 문과 중시 급제자 연구」, 『역사와 실학』39, 원창애, 역사실학회, 2009.

「조선조 '주요성관' 문과급제자 성관분석-문과방목을 중심으로-」, 『사학연구』73, 이원명, 한국사학회, 2004.

1차 작성자 : 윤정식