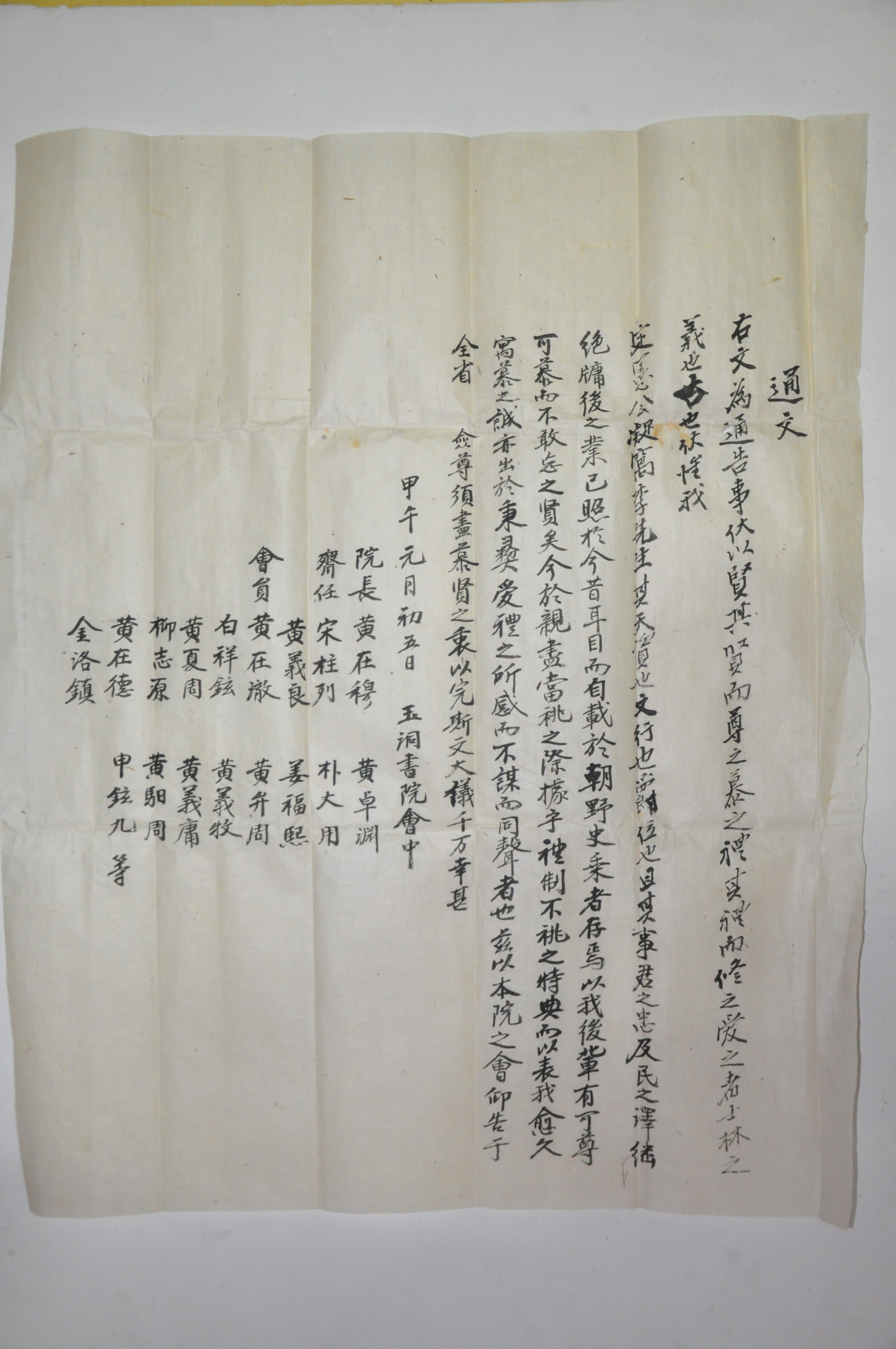

1954년 尙州 玉洞書院 會中에서 凝窩 李源祚의 親盡을 맞이하여 不遷位로 제향하는 사실을 알리니 향내의 첨존들도 성원해 주길 요청한다는 通文

내용 및 특징

1954년 1월 5일 尙州 玉洞書院 會中에서 凝窩 李源祚의 親盡을 맞이하여 不遷位로 제향하기를 요청하는 通文이다. 불천위는 4대가 지나도 神主를 埋安하지 않고 자손이 있는 한 영원히 받드는 제사를 말한다. 불천위 사당을 不祧廟라고 하는데 별도의 사당을 마련하여 모시기도 하고, 家廟에 4대의 신주와 함께 모시기도 한다. 현재 응와의 신주는 가묘에 함께 모신 경우이다.

불천위는 국가에 세운 공훈이나 벼슬, 학문이나 덕행 등 다양한 사항을 종합적으로 고려하여 결정한다. 결정의 주체가 국가이면 國不遷이라 하고, 유림이 공론으로 결정하면 유림불천이 된다. 유림불천의 경우 도내의 유림이 공의하면 道不遷이라 하고, 향내의 유림이 결의하면 鄕不遷이 된다. 이에 비해 공론을 거치지 않고 문중에서 결정한 경우 私不遷이라 하는데 격이 떨어진다고 여긴다.

응와 이원조(1792~1871)는 18세인 1809년 효명세자의 탄신을 기념하는 증광별시에 을과 6등으로 급제하였다. 20세에 承政院假注書로 있었으며, 22세에 立齋 鄭宗魯에게 수학하였다. 이어 承文院博士, 成均館典籍, 司憲府監察, 禮曹佐郎, 兵曹佐郎, 司憲府持平, 司諫院正言, 司憲府掌令, 江陵府使, 濟州牧使, 左承旨, 慈山府使, 慶州府尹, 大司諫, 工曹判書 등을 역임하였다. 1865년에는 耆老所에 들었으며, 80세인 1871년에는 종일품 崇政大夫龍驤衛上護軍兼判義禁府事에 올랐으나 취임하지 않았다. 이 해에 세상을 떠났다. 1881년 定憲의 시호를 받았다. 유림들은 晩歸亭에 興學倡善碑를 철로 만들어 세웠고, 1908년에는 한개마을 앞에 神道碑를 세웠다. 이처럼 응와는 여러 관직을 두루 역임하면서 영남 남인으로서는 드물게 高官에 올랐던 인물이었을 뿐만 아니라 性經, 毫宇漫稿, 凝窩雜錄, 耽羅綠 등등의 많은 저서를 편찬하는 등 관료이자 학자로서의 면모도 확인된다.

일반적으로 국가에서 諡號를 받은 고위관료의 경우 불천위로 모셨는데 이때 별묘를 지어서 모시거나, 가묘에 4대 봉사를 한 이후에 모시기도 하였다. 응와는 후자의 경우에 해당한다. 실제 1951년 10월 25일 응와의 胄孫 李基轍(1869~1951)이 사망하였다. 그는 응와의 차남인 李驥相의 長孫이었는데, 응와의 장손 李觀熙가 後嗣가 없었기에 그의 養子로 입적하였다. 이기철은 여섯 아들을 두었는데 장자 李宗錫이 일찍 죽어서 後嗣를 세워 宗統을 이어야 했다. 이에 4자 李景錫의 아들 李洙鶴을 立後하여 종통을 이었는데, 현재의 종손이다. 종손에게 응와는 5대조가 되기에 일반적 예법에 따라 신주를 매안해야 할 상황이었다.

이미 조선이 망한 이후라 국불천은 불가능한 상황에서 응와의 후손들은 그를 매안할지 불천위로 모실 것인지 논의가 있었을 것으로 짐작된다. 그러나 문중 자의로 불천위를 정하면 사불천이 되어 격이 떨어지므로 유림의 의견을 모아야 했던 것으로 추정된다. 1953년 10월 주손 이기철의 3년 상이 끝나고, 11월에 禫祭를 지냄으로써 상례의 모든 절차를 끝냈다. 이제 吉祭를 지내기 전에 5대조인 응와의 신주를 어떻게 처리할 것인지 결정을 해야 했다. 응와의 從曾孫 李基元(1885~1982)이 晩歸亭 堂長을 대신하여 통문을 돌려 1954년 정월 4일에 응와의 不祧에 대한 사안을 도내 유림들이 모여 논의하자고 제안하였다.

실제 이날 참석한 자들에 의해 응와의 불천위를 결의하고, 釋菜禮를 거행하였다. 석채는 제물을 풍성하게 마련하지 않고 채소류를 중심으로 지내는 간이 제사의 뜻으로, 학덕이 높은 스승을 서원에 모시고 향사할 형편이 안 될 때 임시로 지내는 제사였다. 즉 私家의 제사가 아니라 유림의 공적인 제사인 것이다.

이상의 사실을 통해볼 때 옥동서원 회중의 본 통문은 바로 전날에 있었던 만귀정 도회에서 결의된 응와의 不祧에 대한 사안을 옥동서원에 모였던 유림들이 尙州郡내의 각 門中과 校院에 알리기 위해서 작성한 것임을 알 수 있다. 실제 통문에 연명한 院長 黃在穆 외 16명의 院任과 會員들은 응와의 親盡을 맞이하여 그의 不祧의 특별한 의식을 거행하는 것을 알리고, 상주내의 모든 사람이 현인을 사모하는 마음으로 斯文의 큰 의식이 온전히 치러지길 기원하면 다행이겠다고 했던 것이다.

자료적 가치

이 통문은 조선시대 이래로 우리나라에 잔존하는 유교문화의 전통을 확인할 수 있는 자료이다. 즉 顯祖에 대한 불천위 여부를 논의하고, 이를 도내 유림의 公議를 얻어 시행함으로써 가문과 조상의 격을 높이려는 조상 숭배의 대표적 사례라 할 수 있다. 한편으로는 都會 등에서 결정된 사안이 각 향촌사회에서 전달되는 과정을 확인할 수 있는 자료로서 일정한 가치가 있다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

『성주 응와 이원조 종가』, 이세동, 예문서원, 2013

『院任錄』(庚子~壬寅), 玉洞書院,

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환