자료의 내용

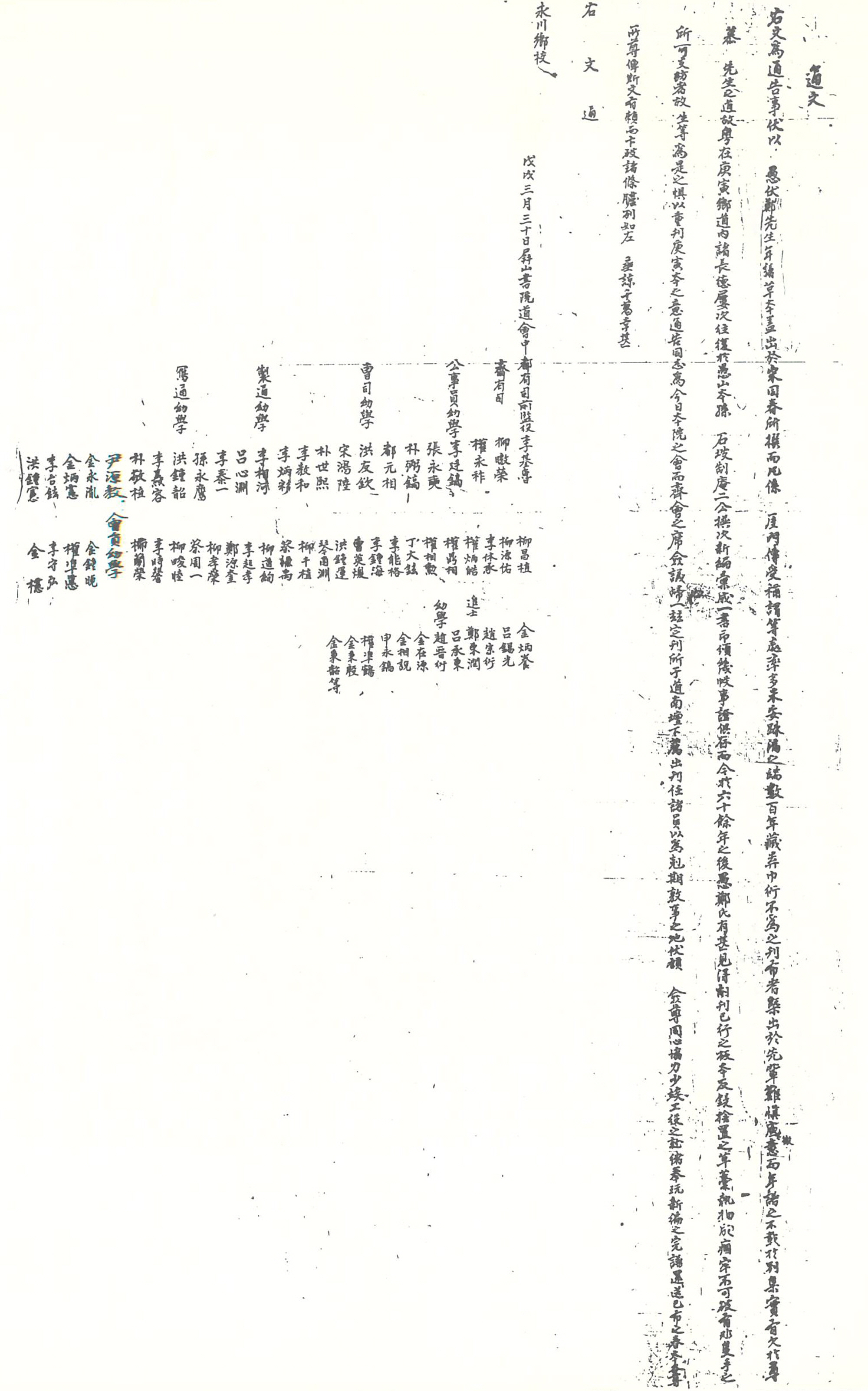

1898년 3월 30일, 慶尙北道 安東郡의 屛山書院에서 경상북도 永川郡의 永川鄕校에 보낸 通文이다. 통문은 1898년 전후, 『愚伏先生年譜』 간행을 둘러싸고, 鄭經世(1563~1633) 後孫과 柳成龍(1542~1607) 후손들 중심으로 진행된 文字 是非와 관련되어 있다. 해당 문자시비의 개요는 대략 다음과 같다. 정경세의 黨色은 南人이지만, 그의 둘째 사위는 西人 山林 宋浚吉(1606~1672)이었다. 정경세 사후, 그의 年譜는 송준길에 의해 완성되었다. 그러나 송준길이 작성한 연보에는 정경세의 학맥과 교유 관계를 설명하는데 있어, 남인들이 민감하게 받아들일 수 있는 부분이 있었다. 송준길의 당색이 남인에게 민감한 서인인 것이 중요한 이유중 하나였다. 정경세의 후손도 이를 의식해서인지, 정경세의 문집에 송준길이 작성한 연보를 쉽게 수록하지 못하고 있었다. 이와는 별도로 송준길을 배향한 黔潭書院에서, 송준길의 문집인 『同春堂集』을 간행하였는데, 여기에 송준길이 작성한 『우복선생연보』가 수록되었다. 이것이 본 통문에서 언급하고 있는 黔潭本 또는 同春本이다. 그러다 1821년 정경세의 후손들이 『우복선생연보』 간행을 추진하였는데, 이때 저본은 동춘본이었다. 동춘본이 문제가 되는 이유는 정경세의 스승인 류성룡을 표현하는데 있어, ‘先生’이라 칭하지 않고, 단지 諡號와 別號만으로 류성룡을 호칭했기 때문이다. 남인들 중에서는 이것이 단순히 문구상의 失禮가 아니라, 서인인 송준길이 류성룡을 폄하하기 위해 그런 것이라며, 민감하게 받아들이는 자도 있었다. 그 중에서 가장 민감하게 받아들였던 남인은 단연 류성룡의 후손들이었다. 이들의 반발로 1821년의 『우복선생연보』 간행은 이루어지지 않았다. 류성룡의 후손들은 향후 이 문제가 다시 발생하지 않게 하기 위해, 庚寅年인 1830년 정경세의 후손들을 포함한 여러 인사들과 합의하여, 류성룡을 ‘先生’이라 칭한 『우복선생연보』를 간행하였다. 이것을 상주 靑龍寺에서 간행했다고 하여, 靑龍本 또는 庚寅本이라고 부른다. 이 모임에는 1821년 『우복선생연보』 간행을 주도했던 鄭象晉(1770~1847)과 鄭象履(1774~1748)도 참석하였다. 한 동안 잠잠하던 연보 간행 문제는 1896년 경상북도 尙州郡 愚山에 거주하던 정경세 후손들이 정경세의 문집 別集 重刊을 시도하면서 재연된다. 이때 연보가 포함되었는데, 그 저본이 청룡본이 아니라 문제가 되었던 동춘본이었기 때문이다. 그러자 류성룡 후손들이 다시 반발하게 되고, 양 가문은 자신들의 입장이 담긴 통문을 각각 영남 列邑에 발급하며, 시비를 일으키게 된다. 수년간의 시비는 1899년 우산 측에서 연보 간행을 강행함으로써 끝이 난다. 본 통문은 시비가 진행 중인 1898년 3월, 류성룡을 배향한 병산서원에서 영천향교에 발급한 것으로, 우산 측의 『우복선생연보』 간행이 부당하다는 주장과 이와는 별도로 상주군의 道南壇所에서 『우복선생연보』 간행을 준비하고 있다는 내용이 수록되어 있다.

본 통문은 병산서원 都有司 前監役 李基魯 외 61명이 연명하여 영천향교로 발급한 것이다. 통문 다음에는 「愚伏鄭先生年譜重刊時爬錄」과 먼저 우산에서 발급한 통문을 卞破하는 8개 조항이 첨부되어 있다. 먼저 통문의 대략은 다음과 같다. 정경세의 연보 草本은 송준길이 撰한 것에서 비롯되었다. 그러나 류성룡 문하의 傳受 관계 부분에서는 허술한 곳이 많다. 그래서 수백년 동안 간행되지 않았으니, 이는 선배들이 어렵고 신중하게 생각했기 때문이다. 이에 지난 경인년(1830) 고을과 도내의 여러 인사, 그리고 정경세의 本孫인 정상진과 정상리 등이 모여 논의한 끝에, 新編 몇 질을 印頒하였다. 그런데 지금 60여 년이 지나, 정경세 집안에서 1830년의 판본을 무시하고, 송준길이 작성한 草稿를 인용해 연보를 간행하려 하고 있다. 그런 까닭에 동지들이 병산서원에 모여 이 문제 처리를 논의하게 되었다. 그 결과 道南壇所에다가 刊所를 정하고, 별도로 刊任을 薦出하여, 『우복선생연보』 간행을 준비하는 것으로 결의하였다.

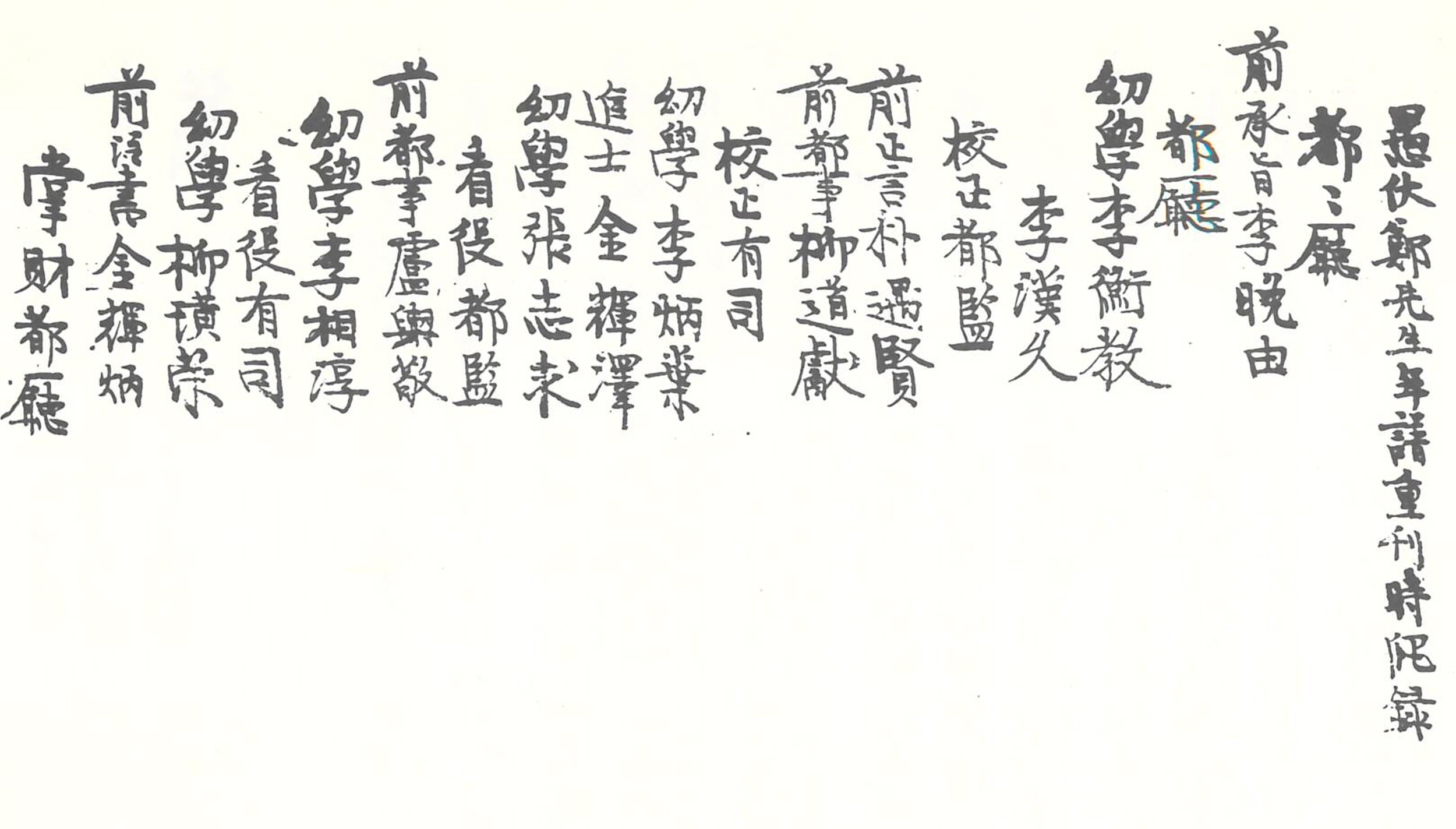

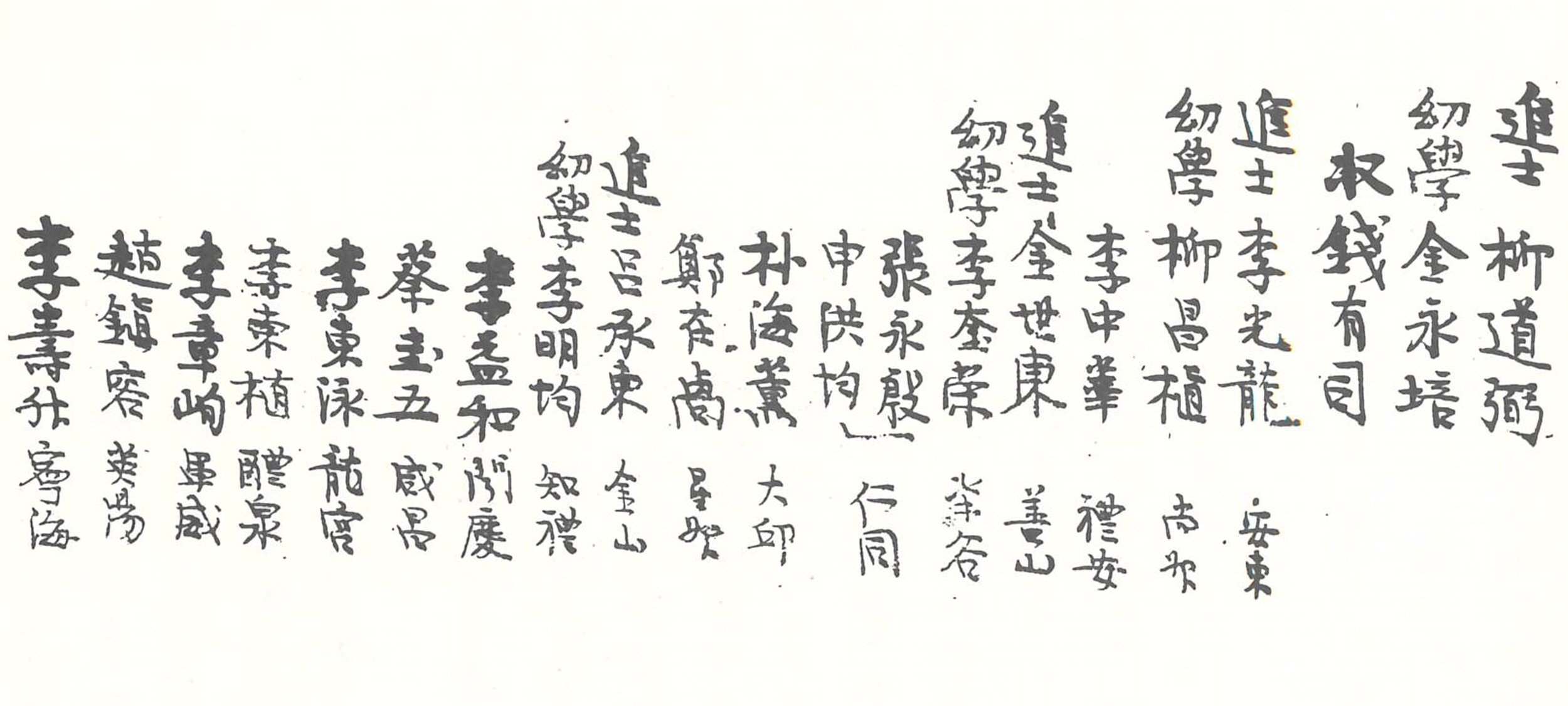

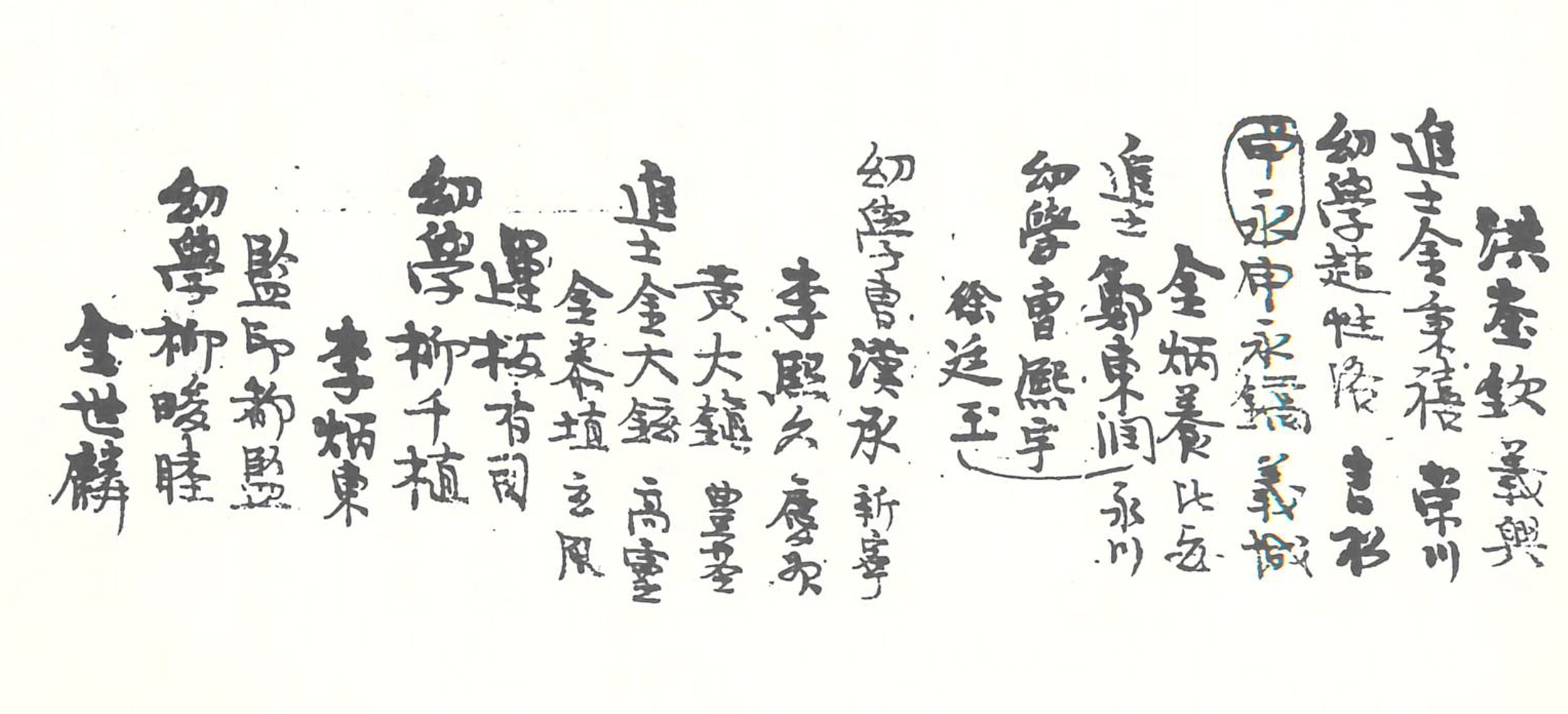

상주군 우산의 정경세 후손들이 동춘본을 저본으로 연보를 간행하려 하자, 이를 저지하는 통문을 병산서원 측에서 보낸 것이다. 거기다가 우산에서 간행하는 연보에 맞대응하기 위해, 류성룡 후손들의 입장이 반영된 연보를 별도로 간행하겠다는 의지를 표명하고 있다. 이에 「愚伏鄭先生年譜重刊時爬錄」을 첨부하였는데, 이는 류성룡 후손 주도로 간행되는 연보의 刊任 명부다. 총 책임자인 都都廳은 前 承旨 李晩由(1822~1904)가 맡았으며, 그 외에 都廳·校正都監·看役都監·掌財都監·收錢有司·運板有司·監印都監·監印有司를 두고 있다. 주목되는 점은 수전유사의 경우 총 31명을 임명하였으며, 도내 28개 고을에 배정되어 있다는 것이다. 이는 각 고을로부터 중간 비용을 지원받아, 자신들이 간행하는 연보의 정당성과 명분을 확보하겠다는 의도로 보인다. 이때 영천군에서는 進士 鄭東潤, 幼學 曹熙宇·徐廷玉 3인이 수전유사에 임명된 것으로 확인된다.

가장 말미에는 8개조의 조항이 첨부되어 있다. 8개 조항은 우산의 정경세 후손이 주장하는 『우복선생연보』 간행의 당위성은 卞破하는 내용이다. 본 통문 이전에 우산에서 자신들의 주장을 피력하는 통문을 영천향교를 비롯해 도내 各所에 발급하였기에, 이를 卞破하는 조항을 별도로 첨부했던 것이다. 해당 조항에서 확인되는 우산의 주장, 그리고 이를 卞破하는 병산서원 측의 주장은 본 문자시비가 진행되는 과정에서 양측이 팽팽히 대립하며, 시종일관 주장하던 바로, 그 대략은 다음과 같다.

첫 번째 조항에서 확인되는 우산 통문의 주장은 동춘본의 중대함이다. 송준길이 찬한 연보의 草本을 일찍이 兩朝가 열람하였기에, 함부로 바꿀 수가 없으며, 따라서 이번에 간행하는 별집의 연보도 동춘본을 저본으로 해야 된다는 것이다. 여기서 兩朝는 肅宗과 正祖로, 두 국왕은 『동춘당집』을 친히 열람하고 간행을 지시하였었다. 이에 대해 병산서원 측은 그렇게 중요하게 여기면서 이번에 간행할 때, 5字를 보충하고, 또 14字를 추가로 보충하는 것은 그들의 말이 앞뒤가 맞지 않음을 지적하고 있다. 이는 우산 측에서 동춘본에다가 몇 자를 추가했기 때문이다.

두 번째 조항에서는 동춘본이 정확하다는 우산의 주장을 반박해 놓았다. 문자시비가 진행되는 동안 우산 측은 송준길이 정경세의 연보와 사적을 매우 꼼꼼하게 정리했음을 찬양하였었다. 그리고 영천향교로 보낸 통문에 송준길이 사적을 정리하며 보낸 각종 書札의 내용까지 첨부했던 것이다. 이에 대해 병산서원 측은 송준길이 작성한 사적이 소루함을 지적하고 있다. 단적인 예로 류성룡의 沒年月이 1607년 5월임에도 금담본, 즉 동춘본은 8월로 명기되어 있으니, 송준길이 찬한 연보가 꼼꼼하다는 주장은 문제가 있다는 것이다.

세 번째 조항에서는 정경세의 德業과 文章을 평가한 대목에 있어서 동춘본과 청룡본에 차이가 없다는 우산 측 주장을 반박하였다. 이 조항은 본 문자시비의 핵심 사안인 류성룡에 대한 ‘先生’의 칭호의 사용 여부와 관련되어 있다. 동춘본은 류성룡에게 ‘선생’이라 칭하지 않은 반면, 청룡본은 ‘선생’이라 써야 할 곳은 반드시 ‘선생’이라 썼기에, 師門을 드러내는데 현격한 차이가 있다는 것이다.

네 번째 조항에서는 청룡본이야 말로 公議에 의해 만들어진 것임에도 우산 측에서 청룡본을 감안하지 않고 있음을 지적하고 있다. 1830년 만들어진 청룡본은 영남의 여러 선배들이 청룡사에 모여 의논을 한 끝에 간행되었으며, 심지어 이 자리에는 정상리와 정상진도 참여했다는 것이다. 그런데 청룡본은 物力 부족으로 약간만 인쇄·반포되었었다. 그래서 병산서원 측은 현재 청룡본이 남아 있는 곳을 살펴보니, 河上에 3本, 우산에 2본, 愚川에 1本, 漆溪에 1본, 梅院에 1본이 있는 것으로 확인하였다. 우산의 정경세 후손들도 분명 청룡본의 존재를 알고 있다는 것이다. 그럼에도 우산 측에서는 청룡본이 藏閉되어 배포되지 않아 알 수 없다고 하니, 이는 기만하는 행위임을 지적하고 있다.

다섯 번째 조항에서는 우산 측의 통문에 ‘河上가 이를 받았으나, 하상의 사람들이 곧 돌려보냈다"라고 적혀 있는 부분을 반박해 놓았다. 우산의 연보를 주고받은 것에 대해, 우산 측의 표현이 사실 관계를 왜곡하고 있음을 지적하고 있는 대목이다.

여섯 번째 조항에서는 우산 측이 河上, 즉 河回의 류성룡 本孫에 대해, 冷視하고 있음을 호소하고 있다. 여러 차례 왕복을 게을리 하고 있으며, 이제 연보까지 간행하려 하고 있다는 것이다. 더구나 청룡본은 도내의 여러 長德에 의해 만들어진 것이고, 우산 집안의 어른들도 참여했는데, 그 뜻을 저버리고 있으니 도의상의 문제가 많음을 지적하고 있다.

일곱 번째 조항에서는 류성룡 후손들이 『西厓先生年譜』에 의거해 11字를 추가하자고 주장하는 것은 안동군의 수령이 예전에 하상에 先通했던 것이며, 이미 여러 번 언급하였으니, 잘 감안해 줄 것을 부탁하고 있다. 해당 11자는 일종의 중재안이다. 『서애선생연보』에 류성룡이 李滉의 문하에서 공부한 것을 "謁退溪李先生受近思錄等書"라고 표기했었는데, 이를 모방하여 "謁西厓柳先生受爲學之序"라 표기하는 것으로 주장했던 것이다.

마지막 여덟 번째 조항에서는 우산 측이 청룡본 2本을 가지고 있음에도, 받지 않았고 모른다고 말하고 있음을 강렬한 어조로 비난하고 있다.

자료적 가치

19세기 후반 鄕戰의 양상을 살펴 볼 수 있다. 조선후기 향전의 양상은 실로 다양하였다. 黨色 간, 嫡庶 간, 가문 간의 향전으로 대별되지만, 복합적으로 나타나는 경우가 많았다. 그 중에서도 가장 많은 비중을 차지하고, 후기로 갈수록 광범위해지는 것은 가문 간의 향전이다. 가문 간 향전은 성리학적 종법질서의 정착에 따라, 父系 중심의 門中 조직을 중심으로 전개되었으며, 가문 간의 優劣 경쟁에서 비롯된 것이 많았다. 특히 16~17세기 활동했던 顯祖들의 師門 관계와 序次가 중요한 문제가 되었다. 같은 스승에게 수학했던 제자들끼리의 서차 문제, 師門 관계 여부, 師門 간 文字 표기상의 문제 등이 그 예이다. 본 통문에서 확인되는 문자시비는 사문 간 문자 표기상의 문제에서 비롯되었다. 19세기의 정경세 후손들이 연보를 간행함에 현조인 정경세에게는 ‘선생’이라는 용어를 쓰되, 현조의 스승인 류성룡은 시호와 별호만으로 호칭했기에, 현조의 스승인 류성룡의 후손과 문자시비가 진행되었던 것이다.

향전은 조선후기로 갈수록 광범위해지고, 시대가 급변하는 20세기에 접어들어서도 진행되는 경우가 많았다. 이러한 향전의 등장은 조선후기 중앙 정권의 閥閱化로 가문이 현달할 수 있는 길이 좁아지던 정치적 상황과 전통적인 재지사족의 권위가 약화되고 新鄕의 도전을 받는 사회·경제적 변화에 대응하던 사족들의 보수적인 자세에서 비롯되었다. 顯祖의 권위를 재활용하여 사족 가문으로서의 지위를 확고히 하려는 자세가 다른 가문과의 우열 경쟁을 불러일으키게 되고, 문자시비와 같은 향전이 일어났던 것이다. 이러한 향전은 19세기 후반 급변하는 정세 속에 지리멸렬했던 재지사족들의 대응 양상을 보여준다.