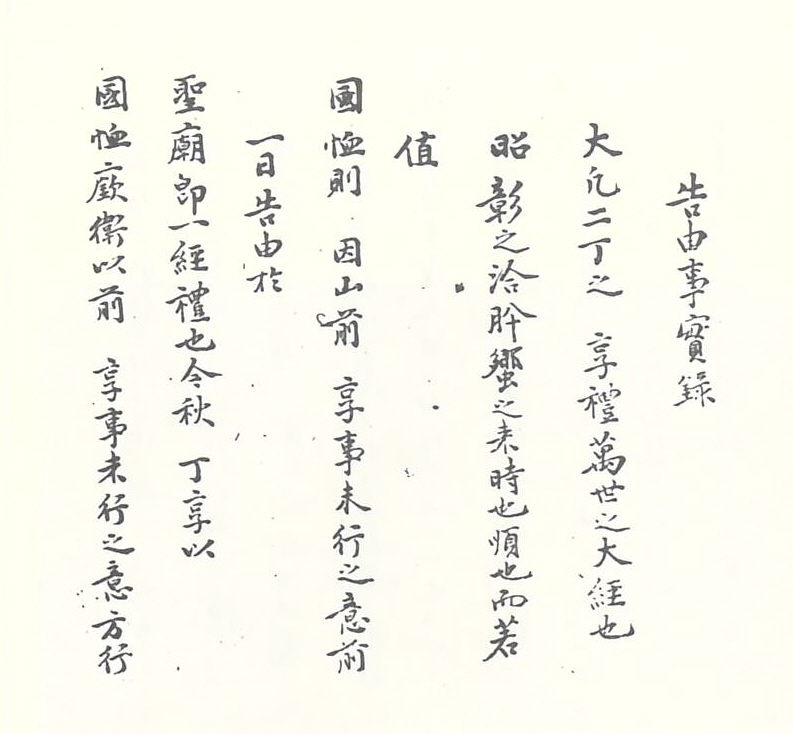

고유사실록(告由事實錄)

상주향교의 『告由事實錄』은 무오년(1878)과 경인년(1890)에 걸쳐 작성된 것으로 고유사실록(告由事實錄), 고유식(告由式), 축문식(祝文式), 관하첩(官下帖)으로 구성되어져 있으며 이는 각각 당시 향교에서 거행되었던 고유제의 시행 과정과 제례의 절차, 축문 양식, 관에서 내린 명령을 기록하고 있다.

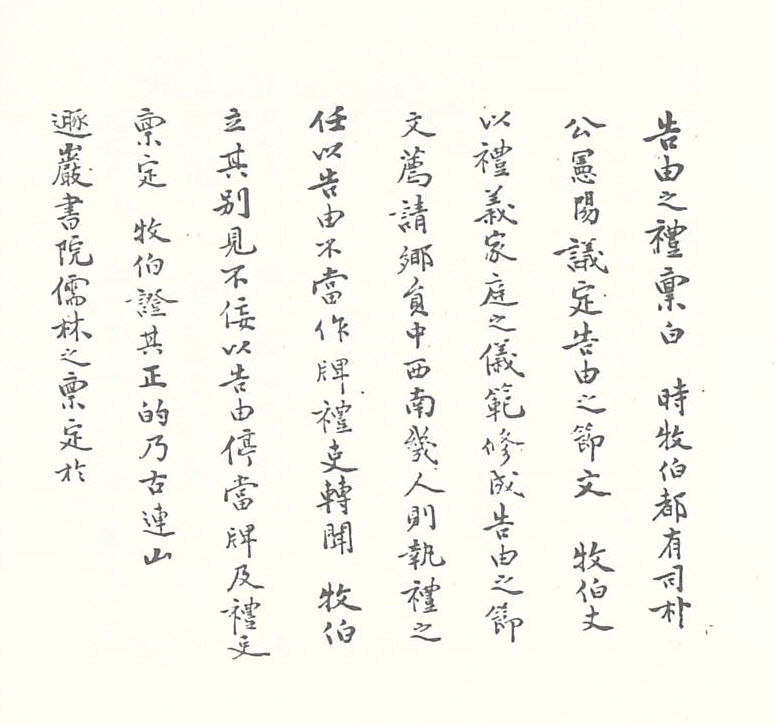

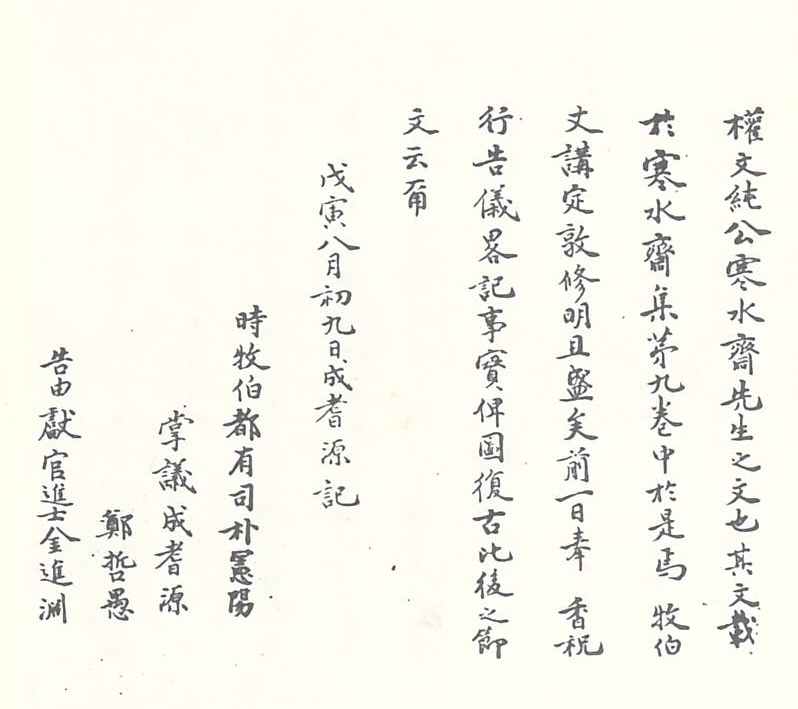

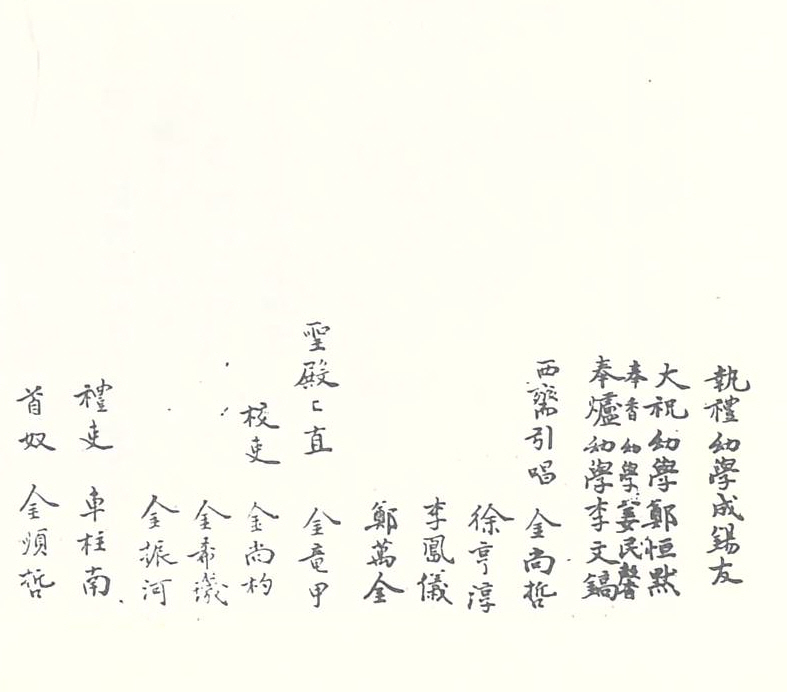

본래 향교에서는 매년 춘추(春秋)에 향사(享祀)를 지내는 것이 원칙이다. 그러나 1878년 5월 당시 철종(哲宗)의 비(妃)인 철인왕후(哲仁王后)가 승하하게 되었다. 예법(禮法)상 국휼(國恤 : 왕실의 초상) 시에는 서원, 향교 등의 모든 제사가 중지되게 된다. 따라서 상주향교에서는 秋享을 정지하고 이러한 연유를 문묘에 고하는 고유제(告由祭)만을 지내도록 하였다. 고유사실록에는 이와 같은 고유제를 시행하게 된 연유와 시행과정을 기록하고 있다. 고유식은 고유제 거행의 절차를 기록한 것으로 일종의 홀기(笏記)이다. 엄정한 제례의 거행에서 실수를 사전에 방지하기 위한 목적으로 작성된 것이다. 축문식은 축문의 양식을 기록한 것으로 고유제를 지내게 된 연유를 문묘(文廟)에 고하는 내용이다. 마지막으로 관하첩은 1890년 관에서 상주향교에 내린 하첩으로 일종의 명령문과 같은 것이다. 1890년은 헌종(憲宗)의 어머니인 신정왕후(神貞王后)가 승하한 해이다. 상주향교에서는 추향의 시행여부를 관에 문의하였고 관에서는 예전의 전례에 따라 고유제를 시행할 것을 지시하였다.

『고유사실록』은 1878년과 1890년 國喪이라는 상황하에서의 향교제례는 어떠하였는가를 기록하고 있다. 19세기 상주향교 고유제의 시행과정과 제례의 구체적인 모습을 함께 확인할 수 있다는데서 자료적 가치가 있다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

1차 작성자 : 유기선