내용 및 특징

『鄕約節目』은 乙未年 11月, 당시 상주의 在地士族인 趙㯖을 비롯한 13명이 牧使에게 향약 시행을 건의하며 작성된 것으로 향약 규정을 비롯하여 건의 당시 작성하였던 청원서인 稟錄, 이에 대한 목사의 題辭, 각 면의 향약시행의 책임자를 천거한 各面都約正望記 등이 기록되어 있다. 품목 작성 및 도약정에 천거되고 있는 趙㯖은 文科及第者로 1773년츌생임이 확인된다. 따라서 여기서의 을미년은 1835년이다.

향약은 조선시대 향촌사회의 자치규약으로 鄕規·同約·鄕立約條·鄕憲 등 다양한 명칭으로 불렸으며 그 형태 또한 시행시기 및 지역에 따라 다양하였다. 그러나 향약은 유교적 禮俗을 보급하고 이를 통해 농민들을 향촌사회에 긴박하여 공동체 생활에 결속시킴으로써 지역으로 부터의 遊離를 방지, 이를 통해 지배체제의 안정을 도모하려는 것이 공통적인 목적이었다. 특히 재지사족들은 자치행정 기구인 留鄕所를 통해 향약을 시행함으로써 그들 중심의 지배질서를 확립해 나가고자 하였다.

조선에서 향약이 본격적으로 시행된 것은 15세기 후반에서 16세기 초반으로 지방의 재지사족이 주도하였다. 상주의 경우 洛社契(1578년), 外西面의 洞約(1618년), 南村鄕約(1692년) 등과 같은 洞里 단위의 향약이 시행 및 重修되는 점으로 보아 늦어도 16세기 중엽 이전부터 향약이 시행되었으며 이후 17세기에 활발히 시행되었음을 확인할 수 있다. 그러나 조선의 사회, 경제적 변화와 이에 따른 사족간 또는 신분간의 갈등이 점차 심화됨에 따라 향약의 시행 또한 점차 중단되게 된다. 상주지역 향약 구성원의 명단인 『商山鄕彦錄』, 즉 鄕案 작성이 18세기 후반부터 파행되는 점이 이를 보여준다.

향약의 파행은 곧 재지사족 중심의 지배질서가 분열되는 것을 의미하는 것으로 이에 대응하여 사족들은 향약의 복구를 시도하게 된다. 본 자료인 『향약절목』은 이러한 배경에서 작성된 것으로 趙㯖을 비롯한 사족들이 향약의 시행을 목사에게 건의하는 내용이다. 크게 鄕約四條, 退溪李先生鄕約 附, 新增約條, 時弊增補, 稟目, 題辭, 各面都約正望記로 구성되어 있다.

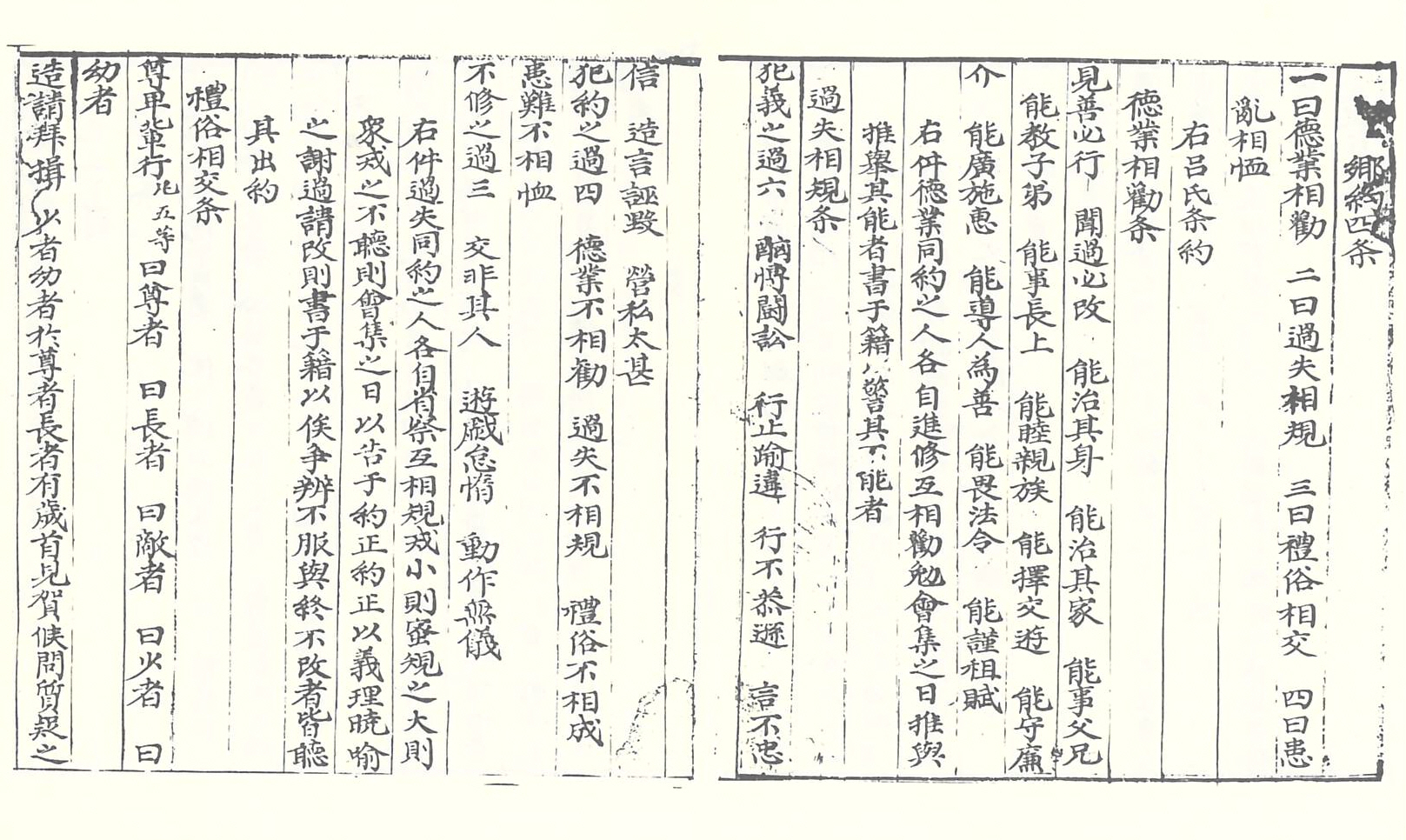

향약사조는 다시 呂氏約條와 朱子增損約條로 구분되어져 있다. 여씨약조는 北宋의 呂氏 형제가 제정한 德業相勸, 過失相規, 禮俗相交, 患難相恤이며, 朱子增損約條은 朱子가 여씨향약을 수정 보완한 朱子增損呂氏鄕約을 다시 간추린 것으로 여씨약조 4개 조항에 대한 구체적인 세부 규약이다. 덕업상권 14개조, 과실상규 13개조, 예속상교 4개조, 환난상휼 7개조로 구성되어 있다.

먼저 덕업상권은 총 14개조로, 주자증손조약 23개 조약에서 10개조가 생략되어 있으며 각자 규약을 힘써 지키고 서로 근면하며 이후 會集시에 추천을 통해 규약을 잘 이행한자와 不能한 자를 기록하도록 하였다. 과실상규의 경우 不修 과실에서 2개조가 생략되었으며 예속상규와 환난상휼은 동일하다. 그리고 마지막에는 향약을 함께 읽는 의식인 讀約禮을 시행할 때에 상호 인사하는 절차를 비롯하여 有善者와 有過者를 각각 추대하거나 바로잡고 이를 기록할 것을 규정하고 있다.

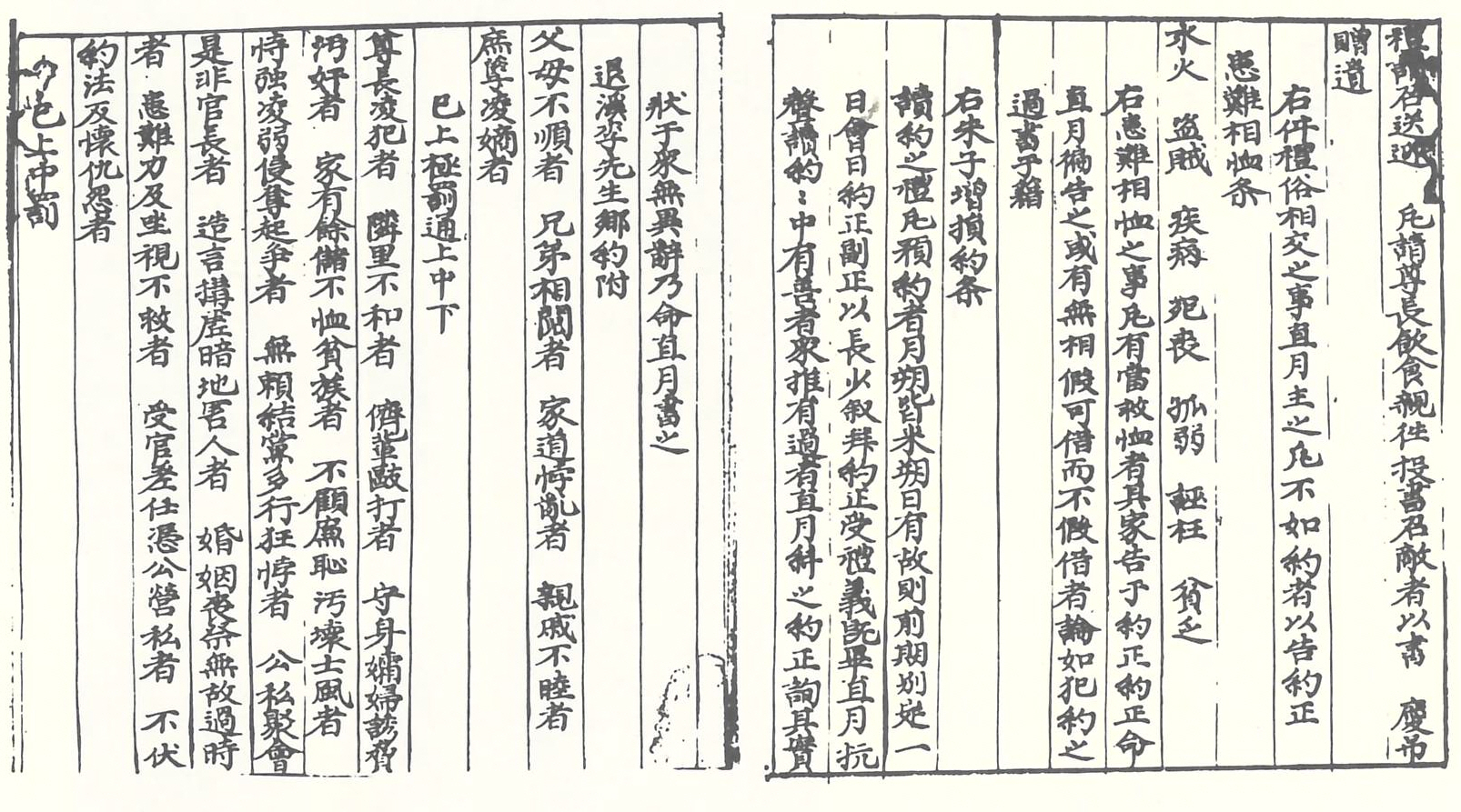

다음으로는 퇴계이선생향약 부가 기재되어 있다. 퇴계이선생향약은 퇴계가 禮安에서 실시한 향약으로 퇴계향약 또는 예안향약이라고도 한다. 퇴계향약은 가정생활의 기본윤리로 부터 향리생활의 그것에 이르기까지의 그 대체를 규정하고 있는대, 여씨향약의 4대 강목 중 특히 과실상규에 중점을 두고 입안되었다. 부정한 행위의 輕重에 따라 極罰, 中罰, 下罰로 그 처벌을 구분해 놓았다.

향약절목에서의 퇴계이선생향약부는 위의 퇴계향약을 수정한 것으로 그 내용은 대체로 비슷하나 퇴계향약에서는 각각 중벌과 별도의 벌로 규정된 조항인 친척과 화목하지 못한자(親戚不睦者), 서얼로 적자를 능멸한 자(庶孼凌嫡者)를 여기에서는 極罰로 다스릴 것으로 규정하고 있다. 이러한 조치는 향촌사회의 기본단위인 혈연집단의 결속을 강조하고, 적서의 엄격한 구별을 통한 사족의 권위를 확보하고자 한 것으로 향촌사회의 질서를 안정화 하기 위한 상주 사족의 의도로 볼 수 있다.

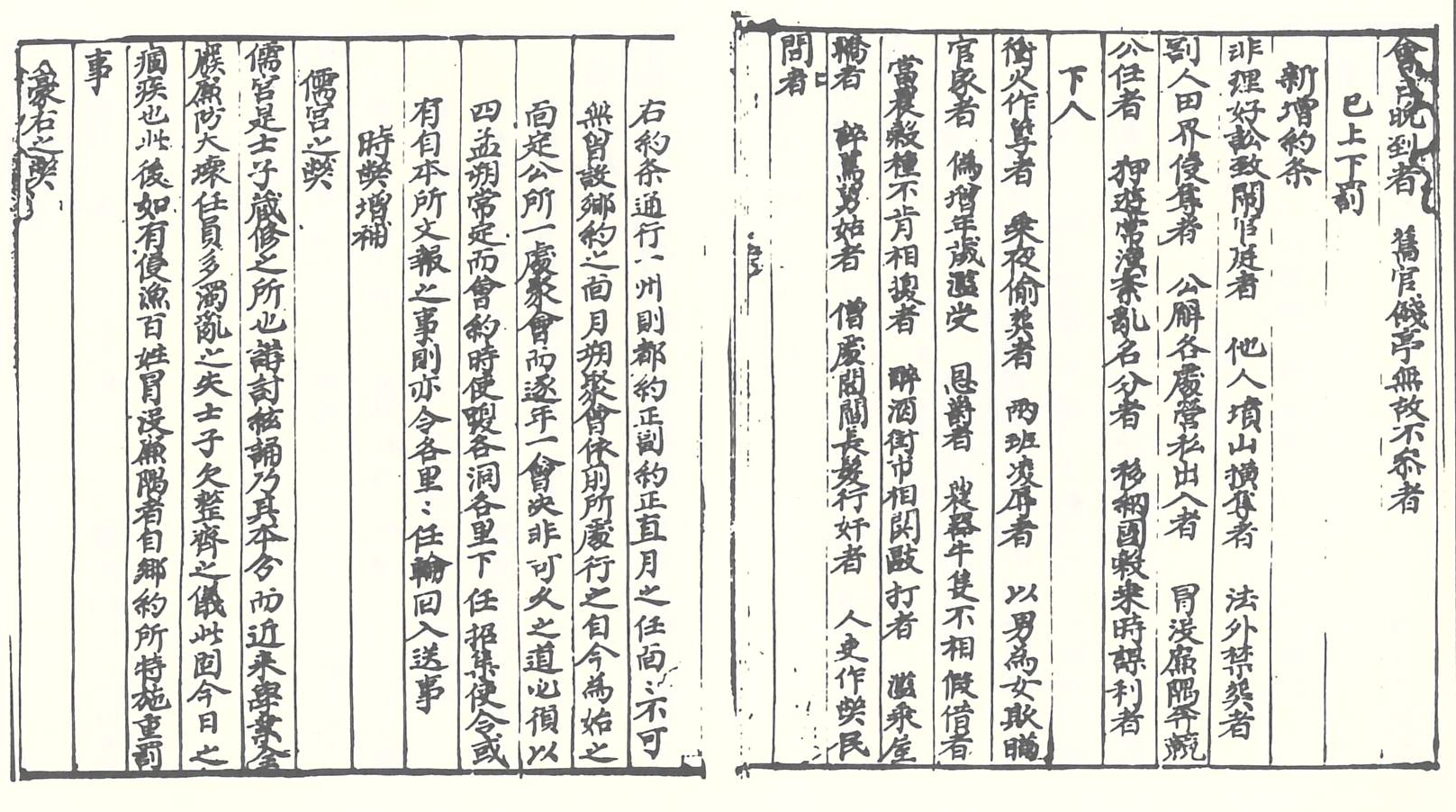

신증약조는 사족 및 하층민들에 대한 규정으로 소송, 투장, 토지, 세금, 향리 등 당시 발생하고 있었던 사회문제 전반에 대한 규약이다. 상주에서 새로이 규정한 것으로 총 20개조이며 이 가운데 12개조는 下人과 관련한 것이다. 먼저 제시된 8개조는 訟事를 일으켜 소란케 하는 자, 타인의 墳山을 침탈하는 자, 禁葬의 법을 어긴 자, 타인의 田을 침탈하는 자, 관아를 사사로이 출입하는 자, 몰염치하게 公任의 자리를 다투는 자, 常漢과 어울려 놀며 명분을 어지럽히는 자, 국가에 납부해야할 곡식으로 이득을 취하는 자를 규제하는 내용이다. 하인과 관련한 것은 불을 질러 소란케 한 자, 밤에 몰래 偸葬한 자, 양반을 능멸한 자, 여자로 속여 官家를 기만한 자, 나이를 속여 恩爵을 받은 자, 農器와 소를 서로 빌려주지 아니한 자, 곡식을 相換하지 않은 자, 술에 취해 거리에서 다투는 자, 屋轎를 함부로 타는 자, 시부모를 욕하고 꾸짖는 자, 승려임에도 머리를 기르고 간통한 자, 아전으로 作弊를 저지르는 자에 대한 규제이다. 그리고 이상과 같은 규약은 一州에 일괄적으로 시행하고 각 면별로 都約正, 副約正, 直月과 같은 직임을 두어 관련 사항을 처리하도록 하였다. 四孟의 첫 달 초하루에 모여 향약 시행과 관련한 업무를 처리하도록 하였으며 문서의 연락은 각 洞里의 담당자가 돌아가며 담당토록 하였다.

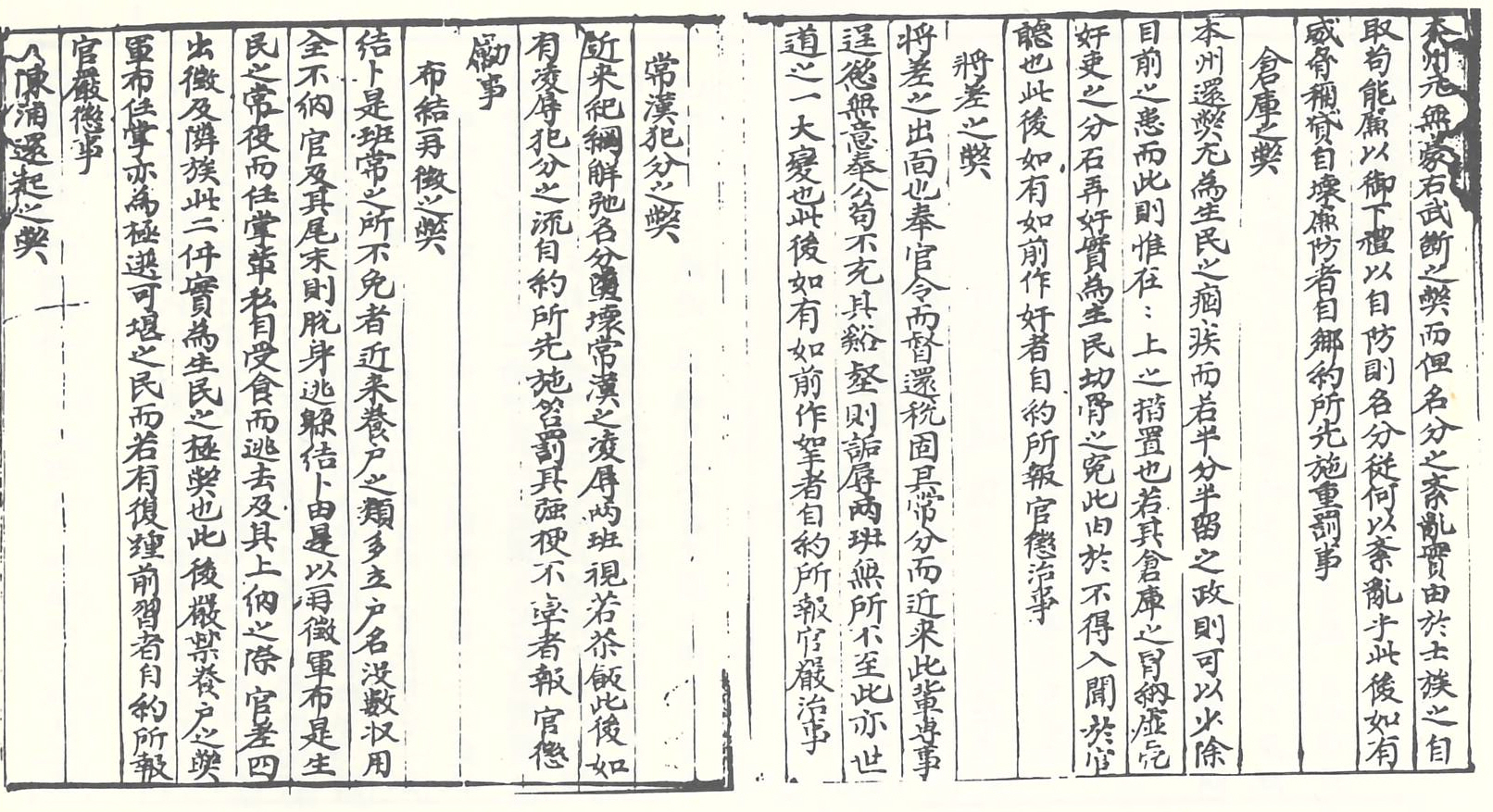

시폐증보 또한 신증약조와 마찬가지로 당시의 사회문제에 대한 규약을 제정한 것으로 총 9개조로 이루어져 있다. 먼저 儒宮之幣는 儒宮, 즉 향교와 서원의 폐해를 논한것이다. 선비들의 藏修之所인 유궁이 全廢되었기에 사족들이 품위를 잊어버리고 오히려 백성을 침탈하는 지경에 이르렀음으로 앞으로 직접 중벌로 다스릴 것을 규정하고 있다. 豪右之幣는 지방 토호들의 폐해에 대한 것으로 근래 豪右들이 명분을 문란하게 하고 이자를 통해 백성들을 침탈하고 있기에 이들을 중벌로 다스릴 것을 규정하고 있다. 倉庫之幣는 還穀과 관련된 것이다. 아전의 농간으로 백성이 고통을 당하고 있지만 관청에서는 확인하지 않고 있기에 앞으로는 직접 관청에 보고할 것임을 규정하고 있다. 將差之幣는 관령을 받은 將差의 폐해를 말하는 것으로 환곡과 조세를 감독해야 하는 이들이 업무를 제대로 수행하지 않고 양반을 욕보이거나 백성에게 피해를 주고 있음으로 향약소에서 관청에 보고하여 엄중 문책할 것임을 규정하고 있다. 常漢犯分之幣는 常漢이 양반을 욕보이는 폐해에 대한 것으로 양반을 욕보이는 자는 먼저 향약소에서 매질을 하고, 따르지 않는 자는 관에 보고하여 처벌할 것임을 규정하고 있다. 布結再徵之幣는 세금에 관한 것으로 조세를 거두는 養戶들이 규정보다 많은 세금을 거두고 중간에 착복하거나 부족한 세금을 軍布로 再徵收하는 등의 폐단을 일으키고 있음으로 이를 엄히 다스릴 것을 규정하였다. 陳浦還起之幣는 隱結의 폐단에 대한 것으로 書員들이 관령을 빙자하여 자의대로 모래사장을 白地나 靑山으로 還起하여 백성을 침탈하고 있기에 量田 후 이러한 폐단을 시정해야 할 것임을 규정하고 있다. 軍政逃故塡代之患은 軍政을 채우는 과정에서 일어나는 폐단을 논한 것으로, 권세가에게 청탁을 통해 冒錄한 자가 많아 군정을 채우지 못하는 폐단이 일어남으로 추후 이러한 부정을 저지르는 사대부를 엄단할 것임을 밝히고 있다. 都結利害之幣는 도결의 운영을 기록한 것으로 山倉에 下納하는 것과 役을 都結所에서 변통하여 처리하고 남는 것으로 향교와 객사를 수리할 것을 건의하고 있다.

稟目은 조덕을 비롯한 13명이 상주목사에게 향약시행을 건의하는 것으로 풍속과 세속이 바르지 못함을 언급하고 있으며 이를 바로 잡기 위해서는 향약이 시행되어야 함을 강조하고 있다. 이러한 품목에 대해 상주목사는 향약이 번거롭고 까다로운 문장으로 되어있기에 이를 수정하는 것이 옳으며, 시폐증보의 경우 관민이 함께 폐단을 없애야 한다고 하였다. 그리고 향약 시행을 책임질 有司를 잘 선택하는 것이 중요하다고 함으로써 향약의 시행에 동조하고 있다.

各面都約正望記는 都約正 후보를 기록한 것으로 조덕을 비롯한 총 12명이 기재되어 있다. 면의 대소에 따라 1인당 1개면에서 4개면을 담당토록 하였다. 천거된 도약정 12명을 성씨별로 살펴보면 李氏 2명, 金氏 2명 趙氏 1명, 宋氏 1명, 姜氏 1명, 黃氏 1명, 鄭氏 1명, 呂氏 1명, 柳氏 1명, 洪氏 1명으로 구성되어 있다. 이들 도약정은 각 면의 향약시행의 책임자로써 상주의 재지사족으로 구성되었으며 향약을 통한 향촌사회 자치를 도모하였다.

자료적 가치

본 자료는 19세기 상주에서 작성된 향약으로 당시 향약 작성 및 시행 추이를 확인할 수 있는 자료이다. 대체로 향약은 16세기부터 17세기에 가장 활발히 시행되었으나 18세기 이후 사회, 경제적 변화로 인해 이러한 향약은 점차 중단되게 되는 것이 일반적인 현상이다. 그러나 상주의 경우 1835년 또다시 새롭게 향약을 정비, 그 시행을 도모하고 있다. 이는 종래의 향촌질서를 지키기 위한 상주 사족의 대응이라 볼 수 있으며 향약절목은 이와 같은 당시의 사회상을 보여주고 있다는 점에서 자료적 가치가 있다.