자료의 내용

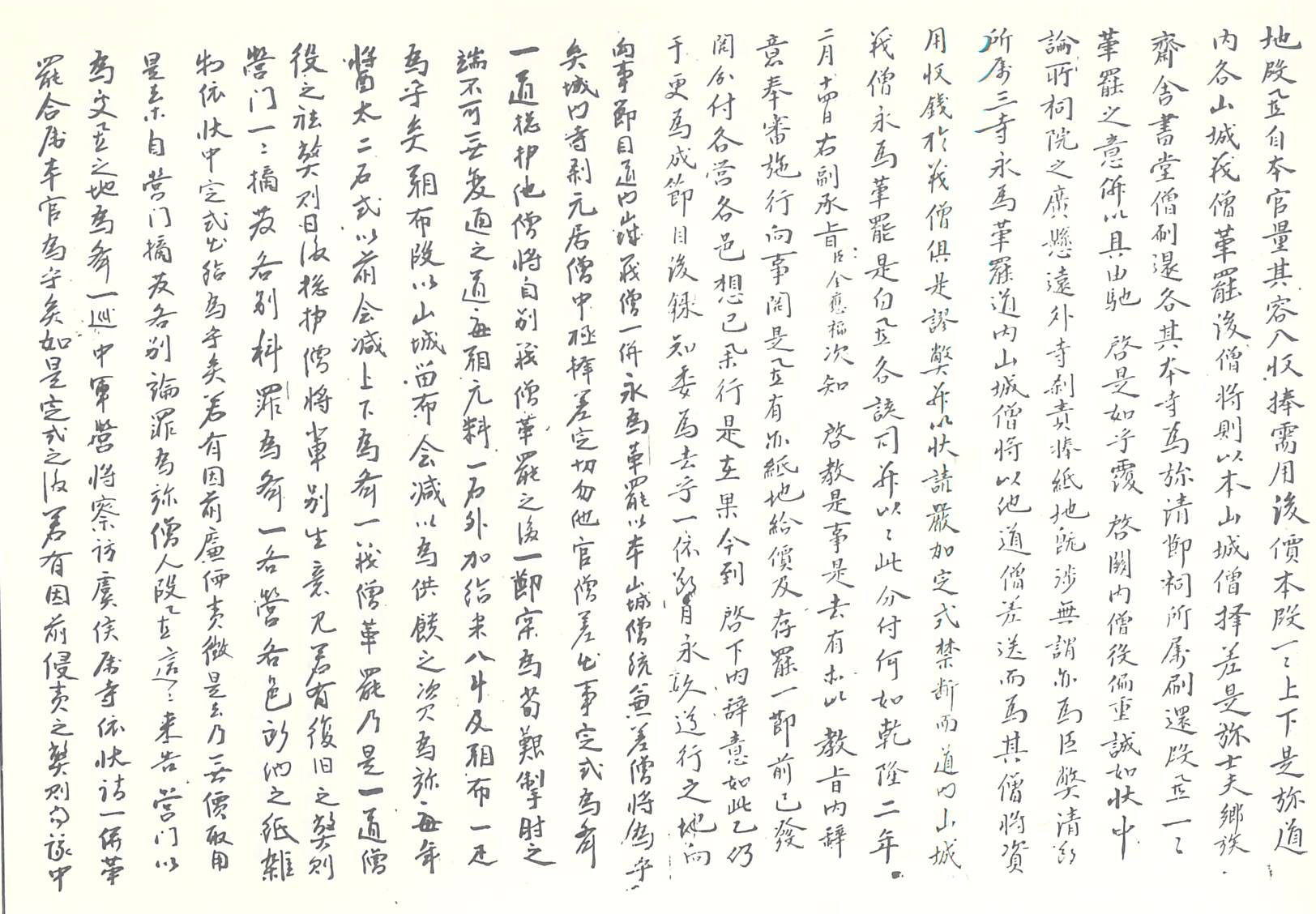

1737년 무렵 慶尙道 河陽縣이 관내 環城寺로 발급한 下帖로, 경상도 하양현 河陽鄕校에서 엮은 『河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄』의 1724년 ‘禮曹回啓’ 말미에 뒤이어 수록되어 있다. 18세기 동안 하양향교와 永川郡의 臨皐書院은 하양현 소재 환성사를 두고 서로 분쟁하였는데, 『河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄』은 분쟁 과정에서 발·수급된 각종 공문서를 하양향교 측이 엮어 놓은 것이다. 한편, 표제에 ‘壬午 四月 日’이라 명기되어 있는 것으로 보아, 1822년경 본 자료가 작성된 것으로 생각된다.

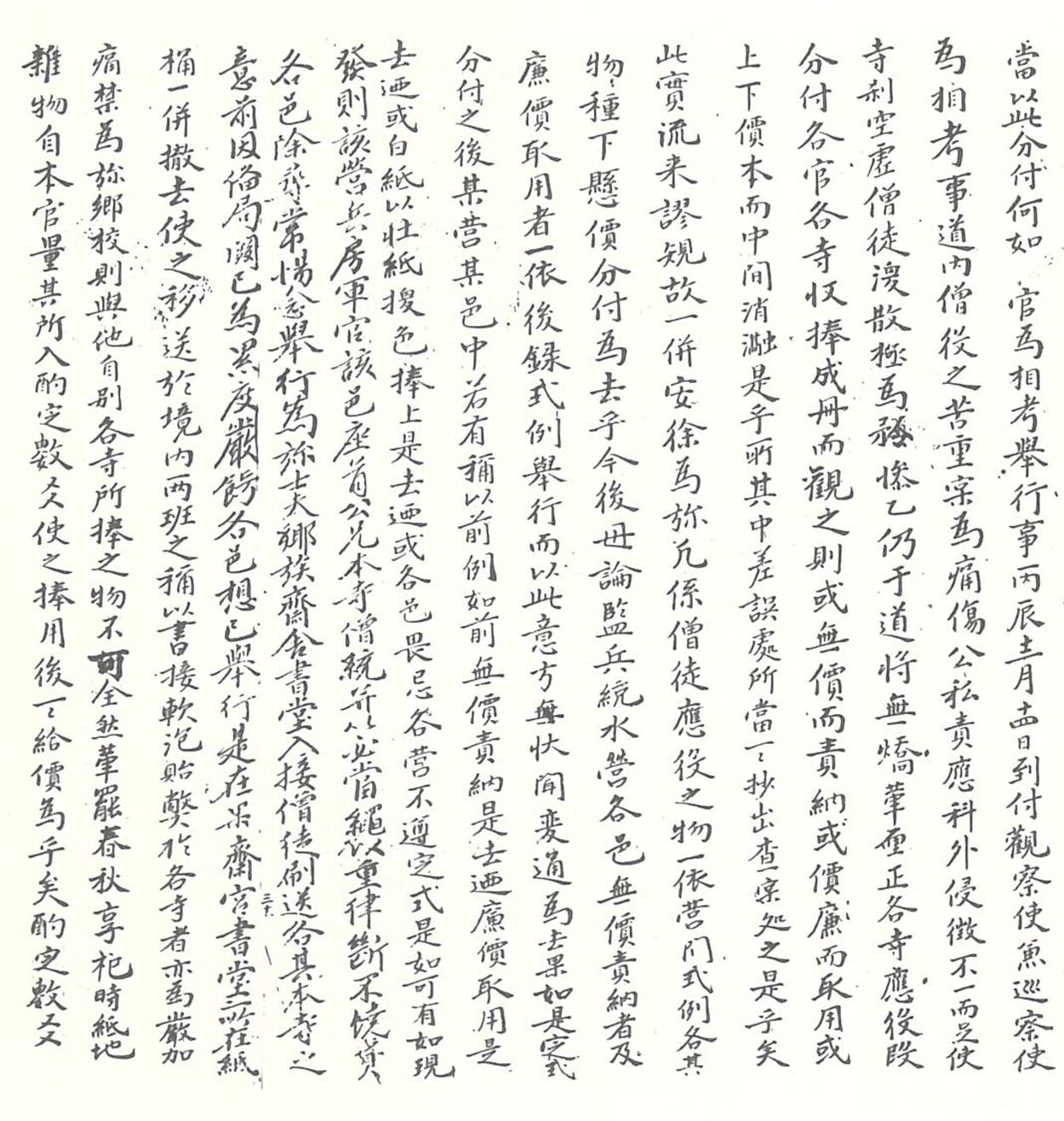

본 下帖는 1736년 12월 14일 到付한 慶尙道觀察使 關文을 시작으로, 모두 다섯 편의 關文에 의거해 작성된 것이다. 해당 관문은 도내 各邑 등에 발급된 것으로, 하양현이 이것을 下帖로 작성해 관내 환성사 僧統에게 발송하였다. 이 문서가 작성되기에 앞서, 1724년 경상도관찰사는 환성사를 둘러싼 하양향교와 임고서원 간의 분쟁에 대해, 환성사를 하양현 관아로 이속시키는 판결을 내린 적이 있었다. 그리고 이때 狀啓를 올려 도내 서원 등이 鹽盆·漁箭·僧舍·良丁을 冒屬하고 있으며, 이로 인해 많은 사찰과 승려들이 고초를 겪고 있음을 지적하였다. 본 下帖는 해당 결정의 후속 작업으로 경상도 도내 사찰과 승려들이 여러 명목으로 수탈을 당하는 문제를 해결하기 위한 목적에서 작성된 것이다. 下帖에는 다섯 편의 關文이 차례대로 수록되어 있는데, 道內 사찰이 납부하는 紙物 가격을 式例에 의거하는 문제, 士夫·鄕族·齋舍·書堂에 冒屬된 屬寺 혁파 건, 義僧 혁파 건 등 僧役의 폐단을 矯革하는 사안을 다루고 있다.

하양현을 비롯해 도내 各邑 등에 발급된 다섯 편의 關文 중 가장 먼저 到付한 것은 1736년 12월 14일자 關文이다. 이 關文에서는 먼저 도내 僧役의 고충이 오래된 폐단임을 전제하고 있다. 公私로 責應하는 것이 있음에도 科外로 侵徵 당하는 것이 많아, 사찰이 空虛해지고 승려 무리의 모습이 불쌍해지니 장차 矯革과 釐正이 필요하다는 것이다. 그래서 각 사찰이 應役하는 내용은 도내 各官이 成冊하여 定式에 맞게 收捧할 것이며, 이전처럼 無價로 責納케 하거나, 廉價로 取用하거나, 上下한 價本을 중간에 착복하는 일이 생기면 철저히 조사하여 처벌한 것을 監營·兵營·統營·水營·各邑에 지시해 놓았다. 그리고 이와 같이 定式을 만들었으니, 이후에 某營·某邑이 혹 無價로 責納케 하고, 혹 廉價로 取用하고, 혹 白紙를 壯紙로 바꾸어서 捧上케 하는 등 定式에 의거하지 않다가 적발되면, 해당 營의 兵房과 軍官, 해당 邑의 座首와 公兄, 本寺의 僧統은 무거운 벌로 처벌할 것이라고 하였다. 아울러 고을 내에서 士夫·鄕族·齋舍·書堂이 승려들에게 入接해서 거두어들이는 것도 모두 혁파할 것을 지시하고 있다. 그런데 이 문제는 이전 備邊司의 關文에서 여러 차례 嚴飭한 것이었다. 특히 齋舍와 書堂이 사찰에 두고 있는 紙桶은 모두 境內로 이속시킬 것이며, 兩班이라 칭하는 무리가 각 사찰에 폐를 끼치는 것도 嚴禁한다고 했다. 다만 鄕校는 사체가 自別하여 예외를 두었다. 春秋享祀 때 紙地와 雜物에 대해서는 本官이 그 양을 헤아려 所入할 數爻를 酌定해서 그들로 하여금 捧用케 한 후에, 일일이 가격을 치러 주라고 지시한 것이다. 그리고 작정한 수효도 성책하여 牒報케 하였으며, 그 외에 향교와 서원 측이 屬寺라 칭하면서 科外로 侵徵하는 것은 금한다고 하였다. 巡中營 虞侯와 營將, 各驛과 各官이 별도로 屬寺를 두는 것, 鄕廳과 營 및 各邑의 下人 各廳이 屬寺를 두는 것도 혁파의 대상이었다. 또한 營門과 各營에 승려들이 납부할 때, 差人들에게 直納하지 말 것을 지시해 놓았다. 그들이 本寺에서 독촉하기도 하고, 色庫 등이 操縱해서 侵徵하는 폐단이 발생하고 있었기 때문이다. 그래서 各營이 卜定하여 發關하면, 本官이 各營에 납부할 물건을 收捧해서 보내고, 납부한 후에 그 價本을 정확하게 각 사찰에 내어주되, 중간에 또 그것이 착복되는 폐단도 단속하라고 지시하고 있다. 또한 도내 각 山城의 義僧에게 주어지는 防守의 役도 문제이니, 긴요한 일이 없는데도 防守의 役 때문에 소란스럽게 하지 말라고 하였다. 各營과 各邑에 例納하는 紙物 외에 新舊 관리가 교체 될 때, 衙舍 수리 및 客舍 도배를 하면서 사용하는 종이와 雜物은 式例에 의거해 수취한 뒤 給價하라고 지시해 놓았다. 이어 말미에는 관문 중 新寧縣과 하양현 관내 사찰에 紙物 등을 거두어들이고 給價하는 式例를 수록하였는데, 그 물종은 壯紙·厚白紙·蜜紙·?所每巨里·名紙·正草紙·雪花紙·靑花紙·玉色紙·桃花紙·黃菊紙·雲暗紙·啓本紙·箋文紙·靑紙·梳貼紙·油衫紙·別壯紙·油屯紙·笠冒紙·杻?·熱麻·大回刺·公禮壯紙·草白紙·旣紙·細繩·箱子·大同修理紙 등이다. 그리고 給價는 租로 기재되어 있다.

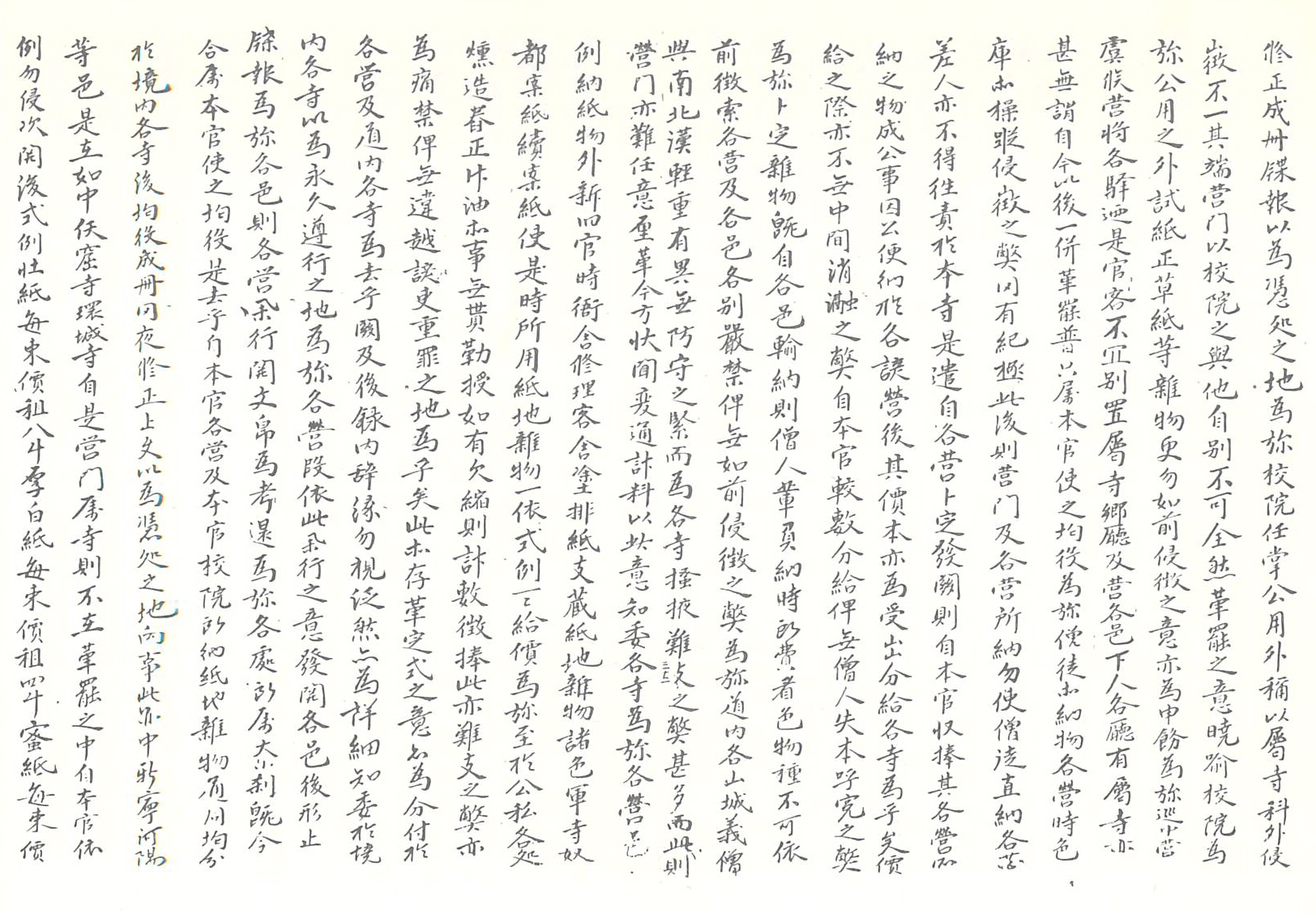

下帖에서 의거하고 있는 경상도관찰사의 두 번째 관문은 앞선 지시를 독촉하는 내용이다. 營門이 오래전부터 僧役의 폐단을 걱정하고 있었기 때문에, 지난번에 各樣으로 납부하는 물목의 價本과 기타 긴요하지 않는 役을 없애는 것에 대해, 狀聞을 올려 變通하라는 윤허를 받았으며, 이에 대한 節目을 發關하였으나, 各邑이 아직 제대로 시행하지 않고 있었기 때문이다. 이에 다시 한 번 知委한 뒤, 同 節目을 일일이 謄出하여 각 사찰에 頒布하고, 승도들에게 알려서 遵行하는 바탕으로 삼을 것이며, 各官 등은 빨리 牒報를 올려 이행 사항을 보고하라고 지시해 놓았다.

下帖에서 의거하고 있는 경상도관찰사의 세 번째 관문은 僧役과 관련된 것이다. 먼저 다른 道의 승려를 차출해서 道內 山城의 僧將으로 삼는 폐단을 지적해 놓았다. 이때 차출된 僧將의 資用을 도내 義僧들에게 收錢하였기 때문이다. 이에 경상도관찰사는 산성의 僧將은 해당 산성에 소재한 사찰의 僧統을 엄밀하게 뽑아 차출할 것이며, 이들에게는 僧將料를 지급하자는 뜻으로 狀聞하였다. 경상도관찰사의 장문은 備邊司 覆啓에 의거해 윤허를 받았으며, 아울러 義僧도 혁파하라는 지시를 받았다. 관문 말미에는 이런 일을 각 사찰에 知委하고, 만약 어김이 있으면 적발해 定罪할 것을 지시하고 있다.

下帖에서 의거하고 있는 경상도관찰사의 네 번째 관문에서는 僧役의 폐단 및 義僧 혁파 등이 재차 언급되어 있다. 먼저 도내 승역의 폐단 가운데 가장 난감한 것이 종이와 관련된 것이라고 하였다. 모두 巡營에서 謄錄에 의거해 上下할 것, 中軍·營將·察訪·虞侯 및 各廳의 속사는 혁파하여 본관이 役을 균등하게 할 것, 營門에 납부하는 종이와 잡물은 直納하지 말고 各邑에서 需用을 收捧하여 輸送할 것, 향교와 서원 제향 때 소용되는 종이는 本官이 그 容入을 헤아려 收捧해서 需用한 후에 가격을 일일이 지급해 줄 것을 재차 지시해 놓았다. 이어 他道에 위치한 淸節祠에 경상도의 승려가 소속되어 있는데, 이들을 刷還하는 문제가 언급되어 있다. 경상도관찰사가 혁파의 뜻으로 馳啓하였으며, 역시 비변사의 覆啓에 의거해 윤허를 받게 된다. 그 내용에 따라 祠院이 멀리 위치한 사찰에 종이를 責捧하는 것은 의미가 없으니, 淸節祠의 속사 세 곳을 영구히 혁파하기로 하였다. 아울러 위의 下帖와 마찬가지로 해당 산성에 위치한 사찰의 승려로 僧將을 임명할 것, 義僧을 모두 혁파할 것을 비변사의 관문을 인용해 지시해 놓았다.

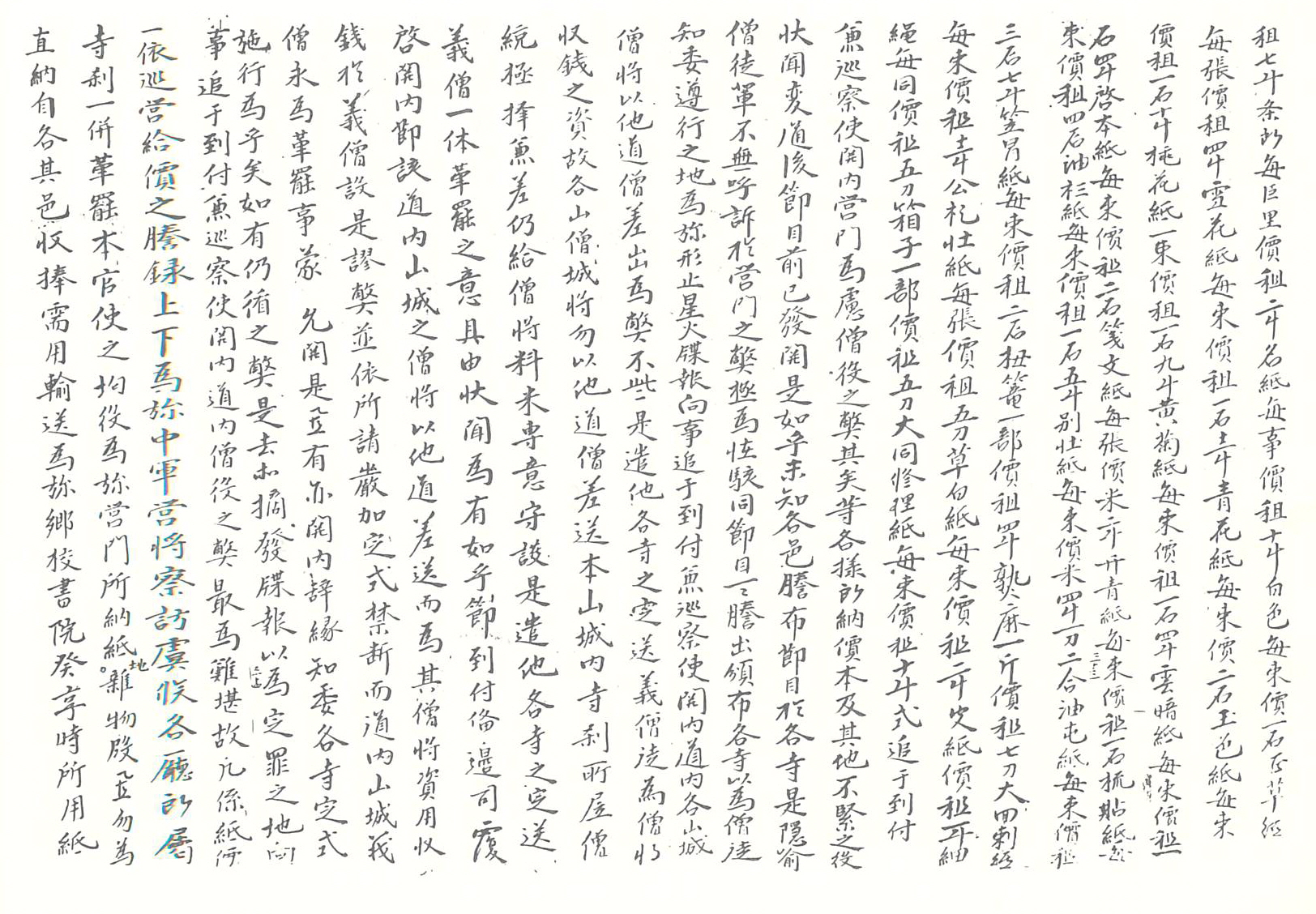

마지막 다섯 번째 關文은 1837년 2월 14일 右副承旨 金應福이 次知하여 아린 啓의 啓下關文에 의거해 발급된 것이다. 앞서 경상도관찰사가 장계를 통해 건의한 것을 동의하고 있으며, 이와 관련된 9개조의 節目이 수록되어 있다. 절목의 대략은 다음과 같다. 一, 도내 산성의 義僧은 영구히 혁파한다. 山城 내 소재한 사찰의 僧統을 僧將으로 兼差시킨다. 산성 내에 소재한 사찰의 승려 중에서 差定하되, 절대로 他道에서 차출하지 않는다. 一, 道摠攝은 다른 僧將과 비교해 自別하니 의승을 혁파한 후에도 每租元料 1石 외에 米 8斗와 租布 1尺을 加給한다. 租布는 산성의 留布에서 會減한다. 또 醬太 2石을 이전처럼 會減한다. 一, 의승의 혁파는 도내 승역의 폐단을 없애기 위해서다. 이후 摠攝·僧將들이 승역을 復舊하려는 조짐이 보이거든 營門이 일일이 적발해서 각별히 죄를 내린다. 一, 各營·各邑에 납부하는 종이와 雜物은 장계 중의 定式에 의거해 出給한다. 만약 이전처럼 廉價로 責徵하고, 無價로 取用하려고 하거든 營門이 적발하여 논죄한다. 이를 당한 僧人이 營門에 와서 낱낱이 알리면, 이를 듣고 처벌한다. 一, 巡中軍의 營將, 察訪, 虞侯의 屬寺는 모두 혁파한 뒤, 本官에 合屬시킨다. 그럼에도 이전처럼 侵責하는 폐단이 발생하면, 해당 營의 中軍 이하와 本官을 논죄한다. 一, 巡廳과 各營 裨將廳이 만약 各營 소속의 屬寺를 혁파한 후에도 責徵하면, 바로 적발해서 座首 이하를 營門에 拏致한 뒤 科罪한다. 一, 鄕校·書院·願堂의 속사는 일제히 혁파한다. 다만 祭享 때 소요되는 종이는 容入을 定數하여, 捧給한 후에 가격을 일일이 내려준다. 만약 가격을 제대로 치러주지 않는 폐단이 발생하면, 연루된 齋任과 有司를 무거운 죄로 다스린다. 一, 各營은 紙地를 징수할 때, 各營 主人이 僧人한테 가서 징수하지 않게 한다. 대신 이전의 關文에 의거해 本官이 직접 收捧해서 수송한다. 그럼에도 이전같이 폐단이 있으면 該營의 兵房과 軍官, 해당 사찰의 僧統을 잡아들인 뒤 처벌한다. 一, 境內 土豪와 兩班이 사찰에 出接해서 폐를 끼치지 않게 한다.

자료적 가치

조선시대 屬寺와 僧役의 실태를 살펴 볼 수 있는 자료다. 屬寺는 특정 鄕校·書院·官衙·鄕廳 등에 소속되어 인적·물적 자원을 제공하는 사찰을 뜻한다. 특히 종이와 각종 雜物을 제공하였는데, 그 과정에서 많은 폐단이 발생하여 사찰과 승려에게 적지 않은 고초가 되고 있었던 것이다. 원래 납부한 물력에 맞게 價本, 즉 給價가 이루어져야 되나 無價에 責納하는 폐단, 廉價에 取用하는 폐단, 給價한 것을 중간에 착복하는 폐단이 발생하고 있었던 것이다. 그래서 價本에 대한 式例를 成冊케 하여 폐단이 없도록 조치하였다. 그런데 여기서 주목되는 것은 士夫·鄕族과 같은 양반, 書堂과 齋舍 등이 점유하고 있는 속사를 모두 혁파한 것이다. 각 관아 이외에도 일반 사대부들이 사사로이 속사를 두어 승려들을 침탈하고 있었음을 확인 할 수 대목인데, 다만 官學인 향교와 서원에 대해서는 사체가 自別한 관계로 혁파대상에서 제외하였다. 그 외 승려들에게 收錢하는 義僧의 존재도 僧役의 폐단 중 하나였기에 혁파를 지시해 놓았다.