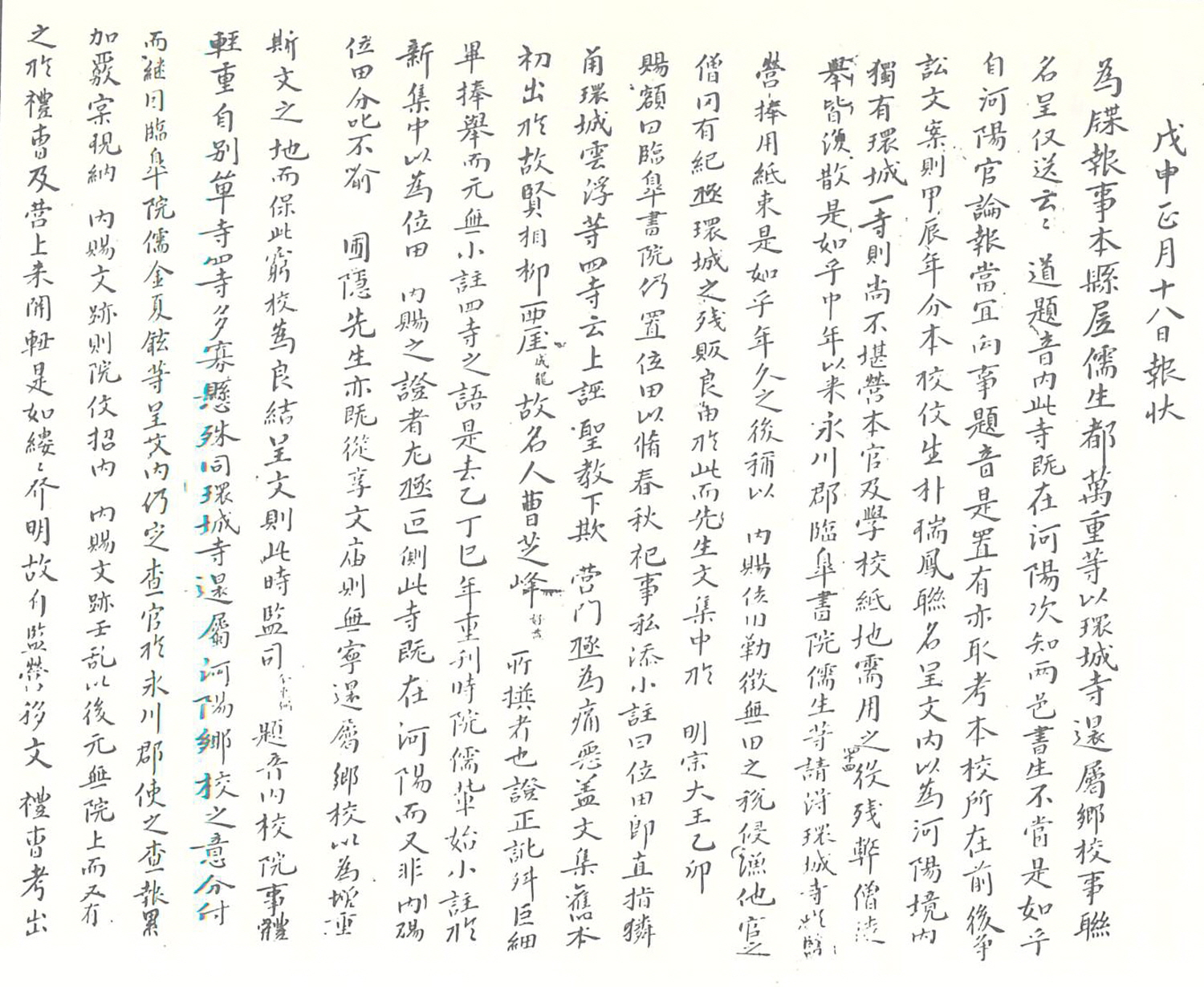

1728년 정월 慶尙道 河陽縣의 環城寺를 하양향교에 退屬시켜 달라는 하양현 儒生 都萬重 등의 청원에 대해, 河陽縣監이 慶尙道觀察使에게 올린 牒報

壬午四月日 河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄

자료의 내용

1728년 정월 18일 慶尙道 河陽縣의 河陽縣監이 慶尙道觀察使에게 올린 牒報로, 경상도 하양현 河陽鄕校에서 엮은 『河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄』에 ‘河陽縣監報狀’이라는 제목으로 수록되어 있다. 18세기 동안 하양향교와 永川郡의 臨皐書院은 하양현 소재 環城寺를 두고 서로 분쟁하였는데, 『河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄』은 분쟁 과정에서 발·수급된 각종 공문서를 하양향교 측이 엮어 놓은 것이다. 한편, 표제에 ‘壬午 四月 日’이라 명기되어 있는 것으로 보아, 1822년경 본 자료가 작성된 것으로 생각된다.

‘河陽縣監報狀’은 하양현의 유생 都萬重 등이 올린 議送에서 비롯되었다. 도만중 등은 환성사를 하양향교로 退屬시켜 줄 것을 경상도관찰사에게 청원하였다. 이에 대해 경상도관찰사는 이미 환성사가 하양현 官衙에 속해 있으니, 하양현으로 論報하는 것이 마땅하다고 題辭를 내렸다. 그래서 하양현감이 하양향교에 소장되어 있는 文案을 통해 그 간의 爭訟 경위를 살펴보았으며, 이에 대한 의견을 첩보에 개진하게 되었다. 본 첩보에 나타난 1724년부터 1728년 정월까지의 爭訟 경위는 대략 다음과 같다.

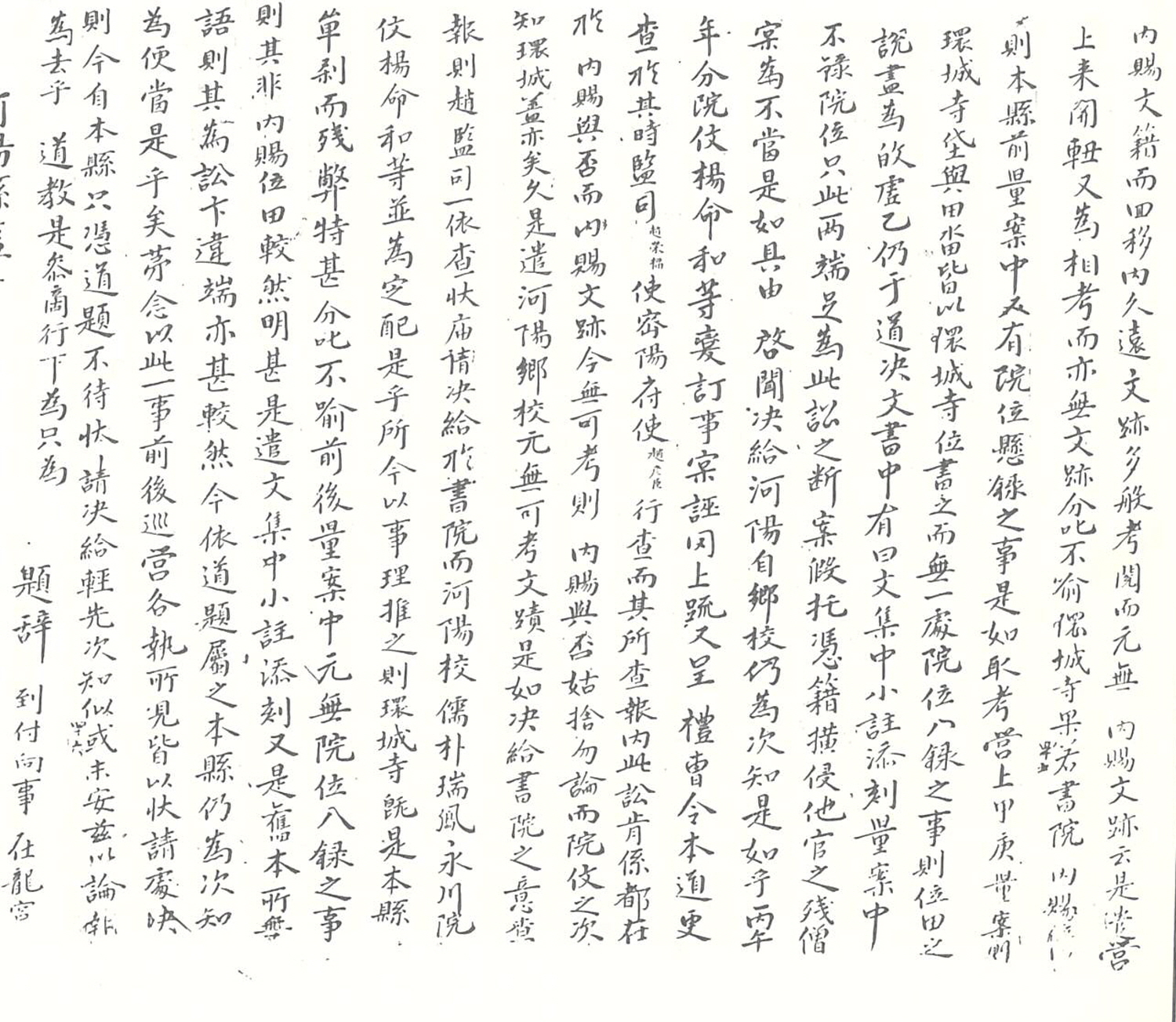

1724년 하양향교의 유생 朴瑞鳳 등은 경상도관찰사에게 聯名으로 議送을 올렸다. 여기서 박서봉 등은 환성사가 고을의 유일한 사찰로 本官과 향교에 紙役을 져야 되지만, 임고서원이 환성사를 점유하고 있어 점점 殘廢해져 감을 호소하고 있다. 임고서원 측은 1555년 賜額을 받을 때, 환성사의 位田을 學田으로 內賜 받았다며, 사찰에 稅를 징수하고 있었던 것이다. 임고서원 측은 鄭夢周의 문집인 『圃隱集』을 內賜의 근거로 들었다. 內賜 했다는 기록 아래에 小註로 直旨寺·麟角寺·環城寺·雲浮寺 4개 사찰이 기재되어 있었기 때문이다. 그러나 박서봉 등은 해당 小註가 添錄된 것이라고 주장하였다. 16세기 후반 柳成龍과 曺好益 주도로 간행된 『포은집』 舊本에는 해당 小註가 없었기 때문이다. 그러면서 임고서원이 환성사를 점유하기 위해 1677년 『포은집』을 重刊할 때, 小註를 添角한 것이라고 주장하였다. 그런 까닭에 처음부터 환성사는 임고서원의 屬寺가 아니었으며, 또 하양향교가 궁핍하니 향교로의 退屬을 청원하였던 것이다. 이와 같이 박서봉 등이 議送을 올리자 이때의 경상도관찰사는 환성사를 하양향교로 退屬시키라는 분부를 내렸다. 그리고 얼마 후 영천군의 유생 金夏鉉이 경상도관찰사에게 呈文을 올려 이 판결을 반박하였다. 분쟁이 전개되는 가운데, 임고서원 유생들은 招辭를 통해 內賜한 문적이 임진왜란으로 없어졌고, 禮曹가 慶尙監營에 關文한 것에 있다고 지속적으로 주장하였다. 그래서 경상도관찰사는 예조에 移文하여 정말 內賜한 문적이 있는지 살펴보기를 건의하였고, 이에 예조는 돌아온 移文을 통해 內賜한 문적이 없다고 알려주었다. 아울러 경상감영의 문적도 살펴보았지만 關文은 확인되지 않았으며, 量案 중에도 환상서의 전결은 ‘院位’가 아니라 모두 사찰의 것으로 기재되어 있기에, 환성사가 임고서원의 속사임을 입증할 수 있는 근거는 부족한 것으로 판단을 내리게 되었던 것이다. 그래서 이때 경상도관찰사는 임고서원이 다른 고을의 凋殘한 승려들을 橫侵하려는 것으로 판단을 내리고, 관련 사항을 啓聞하여 임고서원 측의 패소를 결정하였다. 하지만 임고서원 측은 판결을 그대로 받아들이지 않았다. 1726년 임고서원 楊命和 등이 일을 變訂하기 위해 예조에 상소하였던 것이다. 이 상소에 의거해 당시 경상도관찰사 趙榮福과 密陽府使 趙彦臣은 조사를 재기하였다. 그들은 조사 후 査報를 올렸는데, 가장 핵심인 內賜 여부와 관련된 문적은 고증할 수 없다고 하였다. 다만 임고서원이 환성사를 차지한 지 오래이며, 하양향교 측이 환성사를 점유했다는 문적은 하나도 없으니, 임고서원에 決給하는 것이 옳다고 보고하였다. 아울러 분쟁을 일으켜 소란스럽게 한 죄로 하양향교 유생 박서봉과 임고서원 유생 양명화 등은 정배되었다.

이상과 같이 하양현감은 첩보를 통해 1724년부터 직전까지 있었던 분쟁의 경위를 언급한 후, 자신의 의견을 밝혀 놓았다. 이에 따르면, 환성사는 하양현의 유일한 사찰로써 殘廢함이 심할뿐더러, 量案에 ‘院位’의 기록은 원래 없다고 하였다. 즉 위전을 內賜했다는 것은 명백한 사실이 아님에도 이것이 어긋난 송사의 단서가 되었다는 것이다. 그러면서도 즉각적인 판결은 미루고 있다. 도만중 등의 의송에 대해 하양현감이 처리할 것이라고 題辭를 내렸지만, 이전 경상감영이 각기 다른 所見을 가지고 처결한 사항이기에, 직접 판결하기에는 무리가 있다며, 경상감영의 관문을 기다리겠다고 첩보하였던 것이다. 하양현감의 첩보에 대해 경상도관찰사는 재차 參商해서 처리하라는 뜻으로 題辭를 내리게 된다.

자료적 가치

조선시대 향교·서원의 경제적 기반과 屬寺의 존재 양상을 살펴 볼 수 있는 자료다. 속사는 향교·서원·官衙·鄕廳 등에 소속되어 인적·물적 자원을 제공해주는 사찰을 뜻한다. 분쟁이 일어나기 전 환성사의 位田은 임고서원의 學田으로 존재하였다. 임고서원은 환성사에 대한 징세를 통해 경제적 기반을 확충하였던 것이다. 반면, 환성사가 하양현 관아 또는 하양향교로 退屬되었을 때에는 紙束을 납부하였다. 紙束 납부의 役을 부담함으로써, 관아 또는 향교의 속사로 존재하였던 것이다.

한편, 본 첩보에서 주목되는 점은 1728년 당시 지방관들이 이 분쟁을 명확히 판결하지 못하고 있었다는 것이다. 경상도관찰사는 환성사가 하양현 관아로 이속된 상태기 때문에 그곳에서 처리할 것을 지시하고 있다. 반면, 하양현감은 지금까지의 분쟁에서 여러 경상도관찰사가 각기 다른 所見을 가지고 처리한 사안인데, 본인이 경솔히 판결을 내리기가 어렵다며, 경상도관찰사의 분부를 기다리겠다고 보고하였다. 환성사 문제가 향교·서원 등 학교와 관련된 사안이며, 두 고을 유생들의 복잡한 이해관계가 얽혀 있었던 관계로 문제 해결이 쉽지 않았던 것이다. 이 때문에 이후에도 환성사를 둘러 싼 분쟁은 지속될 수밖에 없었다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『朝鮮後期 書院硏究』, 李樹煥, 一潮閣, 2001

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환