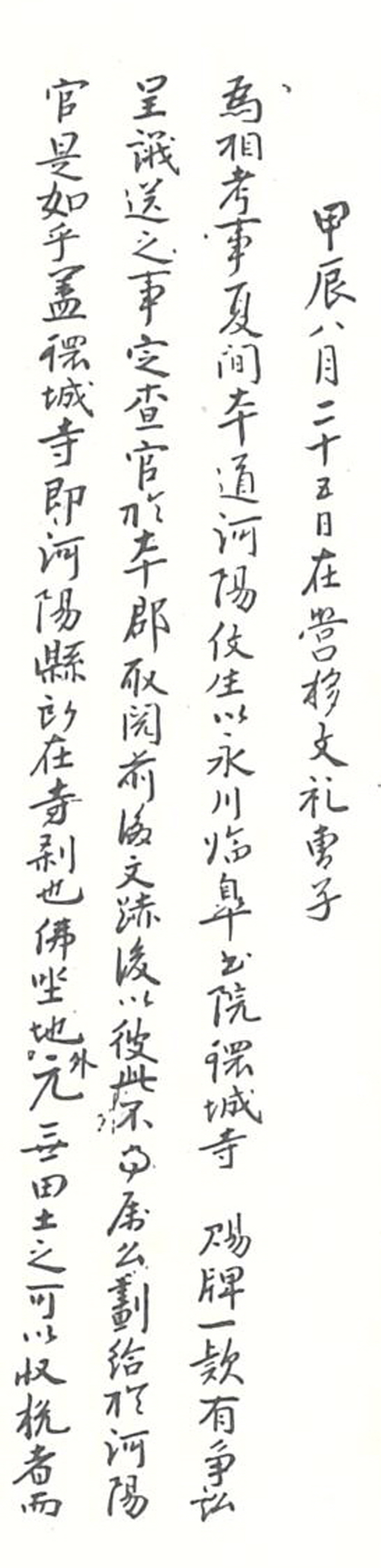

경상도(慶尙道) 하양현(河陽縣) 하양향교(河陽鄕校) 『하양환성사결송 예조문서등록(河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄)』 수록 1724년 8월 재영이문예조초(在營移文禮曹草)

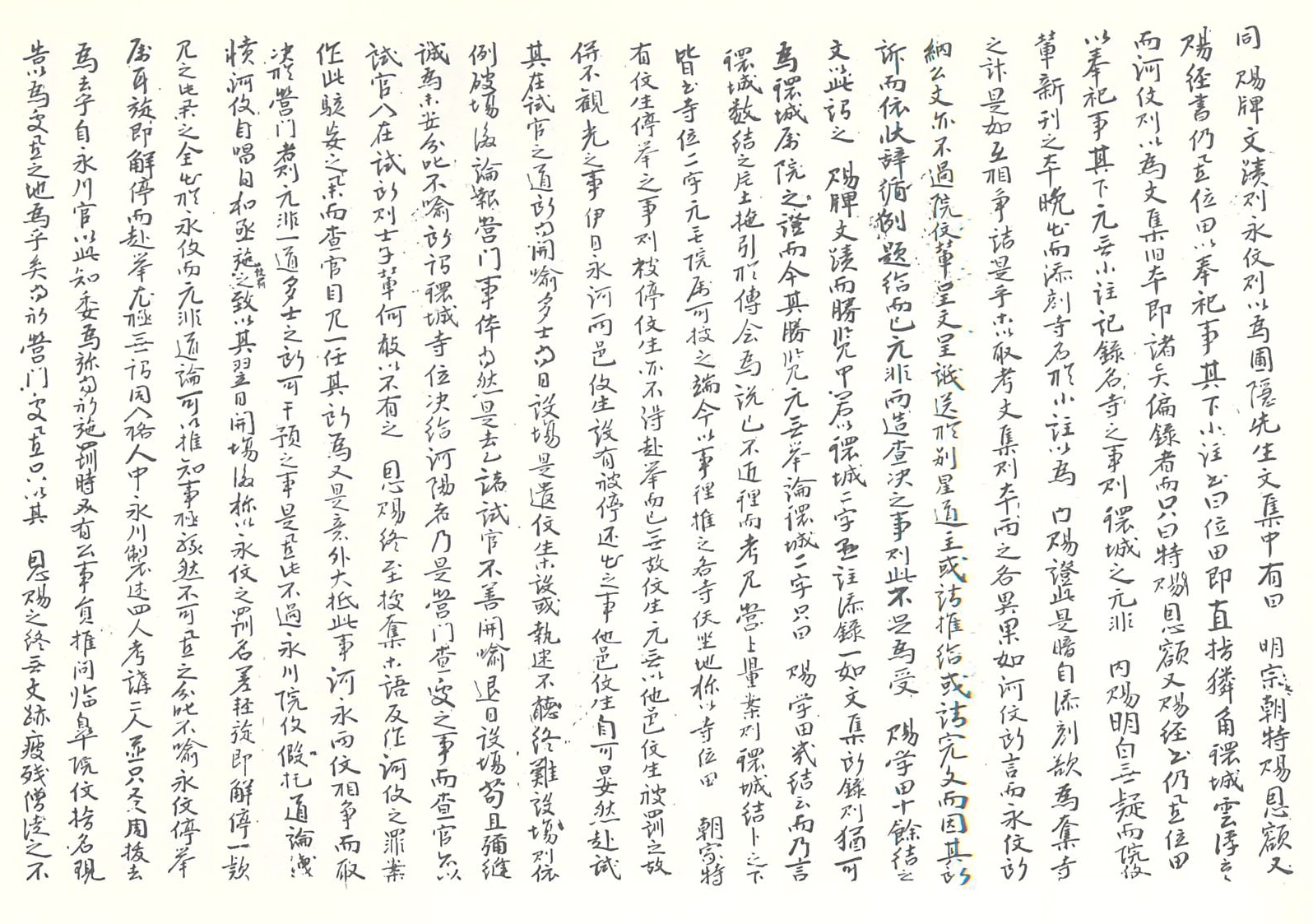

1724년 8월 25일 경상감영(慶尙監營)이 예조(禮曹)로 발급한 이문(移文)이다. 1724년 이래 경상도(慶尙道) 하양현(河陽縣)의 하양향교(河陽鄕校)와 영천군(永川郡)의 임고서원(臨皐書院)은 하양현에 소재한 환성사(環城寺)를 두고 오랫동안 송사(訟事)를 벌여왔었다. 환성사를 서로 자신들의 속사(屬寺)라고 주장했던 것이다. 속사는 향교·서원·관아(官衙) 등지에 인적 또는 물적 자원을 제공해 주는 사찰을 뜻한다. 환성사가 하양향교와 임고서원의 중요한 경제적 기반 중 하나였기에, 환성사의 연고를 둘러싸고 하양향교와 임고서원의 분쟁이 일어나게 되었던 것이다. 본 이문은 『하양환성사결송 예조문서등록(河陽環城寺決訟 禮曹文書謄錄)』에 ‘갑진 8월 일 재영이문예조초(甲辰 八月 日 在營移文禮曹草)’라는 제목으로 수록되어 있다. 이 자료는 분쟁 과정에서 발·수급된 각종 공문서를 하양향교 측이 엮어 놓은 것이다. 한편 표제에는 ‘임오 4월 일(壬午 四月 日)’이라는 표기가 있어 1822년경에 『하양환성사결송 예조문서등록』이 작성된 것으로 생각된다.

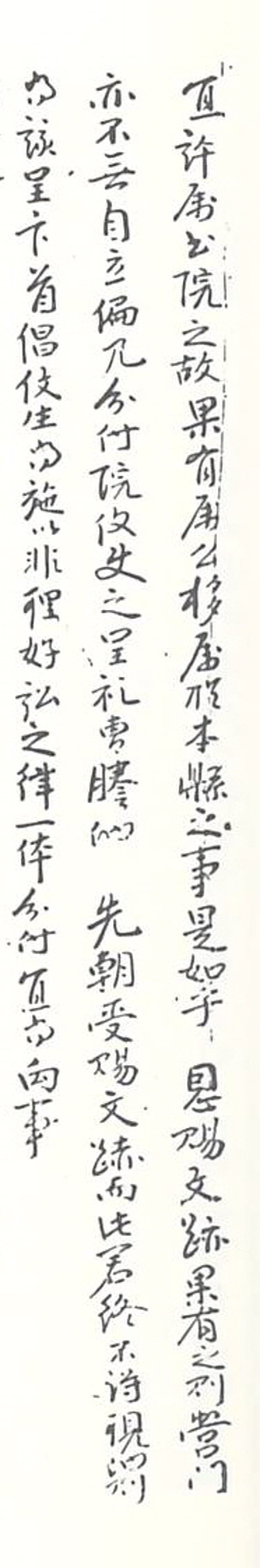

본 이문에는 1724년 경상도 경주부(慶州府) 도회(都會)에서 개최하기로 한 백일장(白日場)이 다음 날로 연기된 연유와 이에 대한 경상감영의 대처를 살펴 볼 수 있다. 이날의 백일장 연기는 하양 유생과 영천 유생의 정거(停擧) 사태 때문이었다. 두 고을 유생들은 환성사 문제로 여론을 어지럽혔기에 유벌(儒罰)을 받아 정거된 상태임에도, 백일장에 각각 참가했던 것이다. 이에 당일의 백일장은 정거되고, 도회에 모인 경상도의 유생들은 영천 유생의 정거를 일시적으로 풀어준 후, 익일 백일장을 다시 개최하였다. 당시 경상감영은 하양향교의 손을 들어주어 환성사를 임고서원에서 하양향교 속사로 환급해준 상황이었다. 임고서원 측은 『포은집(圃隱執)』에 세주로 기재되어 있는 기록을 바탕으로 환성사를 자신들의 속사라고 주장하고 있었는데, 하양향교 측은 그 기록이 구본(舊本)에는 없고 17세기 중간된 문집에 첨록(添錄)한 것이라며, 기록의 허위를 주장하면서 환급을 요청하였다. 이에 경상감영은 『포은집』을 고증한 후 하양향교의 손을 들어주었던 것이다. 그럼에도 이날 도회에 모인 유생들은 임고서원 편을 들어 임의로 영천 유생의 정거를 풀어주었던 것이기에, 경상감영은 이 사태를 제대로 수습하지 못한 시관(試官)의 잘못을 지적하고 있다. 또한 임고서원이 경상감영의 처분에 불복하고 향후 예조에 환성사 환급을 청원하게 된다면, 『포은집』 보다 명확한 증거를 제시할 경우에만 그 청을 들어주라고 이문에다 건의해 놓았다.

『朝鮮後期鄕校硏究』, 尹熙勉, 一潮閣, 1990

『慶北鄕校誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 慶尙北道, 1991

『韓國의 鄕校硏究』, 姜大敏, 慶星大學校 出版部, 1992

『慶北鄕校資料集成』(Ⅰ), 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1992

『朝鮮後期 書院硏究』, 李樹煥, 一潮閣, 2001

1차 작성자 : 이광우, 2차 작성자 : 이수환